「イクメン」の称賛はエリート層の自己満足にすぎない…「育児は仕事の役に立つ」という主張に潜む気持ち悪さ

プレジデントオンライン / 2023年4月21日 15時15分

※本稿は、関口洋平『「イクメン」を疑え!』(集英社新書)の一部を再編集したものです。

■コロナ禍の育児は理想通りにはいかず…

2020年の春、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて最初の緊急事態宣言が出されていたときの話である。我が家では小学生と保育園児のふたりの子どもを世話しながら、リモートで仕事をすることになった。夫婦で交代して子どもをみながらフレキシブルに仕事を進められるとよいのではないか、あわよくば学校で学べないようなことも教えたい――そんな目論見が甘かったことを思い知らされるまでに、そう時間はかからなかった。

子どもがふたりいると、ほとんど自然に揉めごとが起きる。そして、それを仲裁するのか、放置するのか考えるだけでもいちいち集中力が削がれる。子どもたちが外に出て遊びたくても滅多にタイミングが合わず、彼らのフラストレーションはたまるばかり。昼の休憩中には妻と一緒に4人分の食事を手際よく作り、食べさせ、後片付けをしなければいけない。昼寝する子どもと一緒に寝落ちしてしまったことが何度あっただろうか?

■「育児をする男性」は格好良いのか

結局、こちらが仕事に集中したければ、動画配信サービスで子どもにアニメや映画を見せておくくらいしか選択肢がない。こんなことを育児と呼んでよいのだろうか、そうぼんやり考えながらも毎日を乗り切るだけで精一杯だった。子どもと過ごした時間はかけがえのないものだったけれど、緊急事態宣言が終わったときには正直安堵(あんど)した。

私はつねづね、「イクメン」という言葉に違和感を持っていた。この言葉に込められた「育児をする男性は格好良い」という軽いニュアンスが、どうにも好きになれなかった。けれども、その言葉の何が本当に問題であるかをはっきり言語化できたのは、このときだったのかもしれない。

■子どもをケアする大人のネットワーク

育児はひとりでは完結しない。私の場合、自分の子どもたちがすくすくと成長しているのはまず妻の献身的な努力によるところが大きいし、子どもたちの祖父母にも折に触れて助けられている。保育園・小学校・学童保育などで働く方々は、もしかしたら私たち夫婦よりも多くの時間を子どもと共有しているかもしれない。多かれ少なかれ、子どもはこのような諸々のネットワークのなかで育まれるものであろう。

ところが「イクメン」という言葉を使うとき、そのようなケアのネットワークは後景に退き、父親と子どもという限定された関係性のみが切り取られてしまう。要するに、「イクメン」という言葉の背後には、「父親が育児に参加すれば問題は解決する」という単純化された思想が見え隠れしていないだろうか?

■「イクメン」という言葉に隠された問題

私は「男性は育児をしなくてよい」と主張しているわけではない。そうではなくて、「男性が育児をするだけでは不十分である」というのが本書の提起する論点のひとつである。

母親に比べて父親が育児を担う割合が大幅に少ないという日本の現状に鑑みれば、「イクメン」という言葉にはある種の存在意義があったかもしれない。けれども、いつまでもその言葉に固執していると、見えなくなるものがあるのではないだろうか?

「イクメン」という言葉だけが独り歩きしないような状況を作るために必要なのは、そこに女性の視点を組み入れることである。「とるだけ育休」という言葉が最近注目されているが、男性が育休を取得しても家事や育児の戦力にならないというのでは本末転倒である。

近年の日本においては、子育て中の男性を支援する体制がかつてないほどに整備されてきている。2022年には改正育児・介護休業法が施行され、出生後8週間以内に4週間までの休業を従来の育休制度に加えて取得することが可能な「産後パパ育休」(出生時育児休業)制度が導入された。

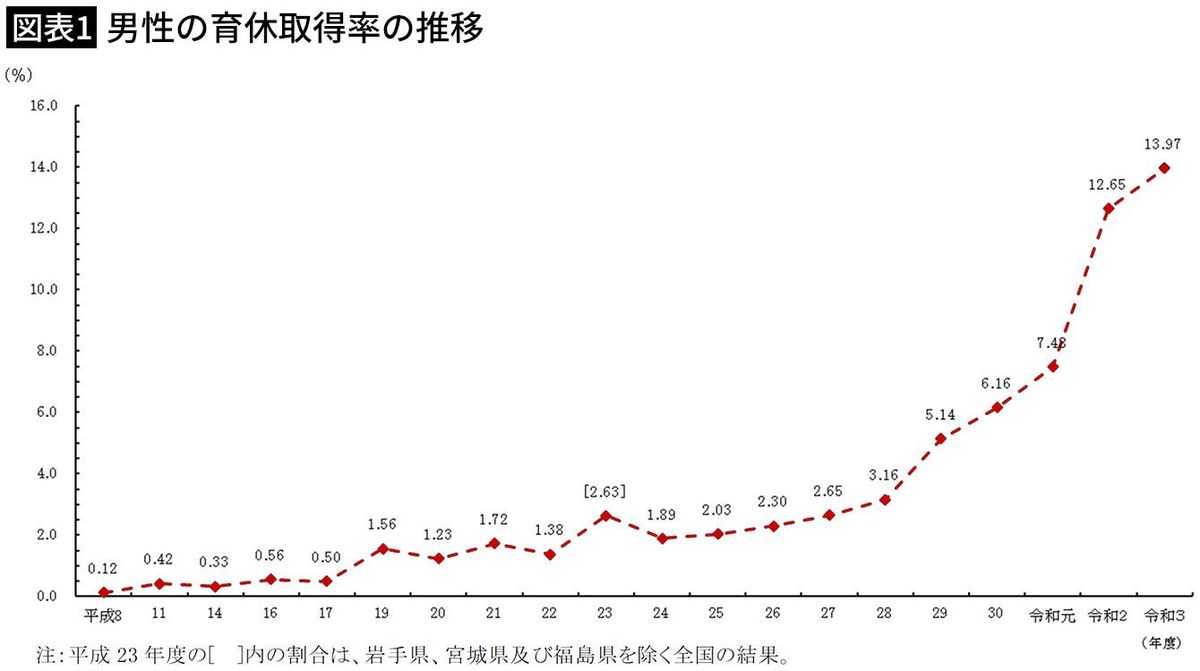

■男性育休取得率は一桁台から脱したが…

また、政府の後押しもあり、男性の育休取得率は近年大幅に上昇している。2021年度の男性育休取得率は13.97%。もちろんこれは理想からはほど遠い数字であるが、育休取得率が数十年以上にわたり一桁台の前半で推移していたことを考えれば、これは良い兆しではあるはずだ。

けれども、男性の育休取得率はひとつの目安であり、最終的な目標ではない。何らかの形で育児に携わる男性が(いまだ不十分ではあるが)増えてきていることは歓迎すべきだ。けれども、育休という制度だけが独り歩きすることを防ぐためには、女性の視点からのフィードバックが不可欠である。

そのような問題意識のもとで、私は育児に携わっている(あるいは興味を持っている)男性だけでなく、女性にも読んでいただくことを想定して本書を執筆した。その試みが成功しているかどうかは読者の判断を仰ぐよりほかないが、「イクメン」に関する研究が女性の視点からも厳しく評価されることを、私は望んでいる。

■日本の保育施設の民営化が進んだワケ

本書で力を入れて検討してきたもうひとつの論点は、男性の育児の背後に見え隠れする新自由主義的な価値観である。新自由主義とは1970年代以降の世界を席巻してきたイデオロギーであり、日本にも大きな影響を与えてきた。新自由主義的な世界においては、すべての個人が経済的なものさしによって測られることになる。

アメリカと日本の保育制度を概観した第二章と第三章では、新自由主義的な政策の導入により、育児が市場原理に委ねられる傾向が加速したことを論じている。子育てはほとんど自己責任で、保育が「売り物」となったアメリカと同様、日本でも育児に対する公的な支援が徐々に削減され、保育に対する規制緩和と民営化が進んだ。

さらに、父親の育児参加が少子化という経済問題を解決するための手段として位置づけられ、推奨されてきた。母親からも社会からも孤立して「ワンオペ」で子育てをする父親たちが、『クレイマー、クレイマー』をはじめとするハリウッド映画において美化されることは、そのような背景から理解することができる。

■「子育てをビジネスに応用」への違和感

また、福祉国家の崩壊を個人のレベルで救う白人中流階級の父親がヒーローとして位置づけられる一方で、黒人や労働者階級の父親が国家の財政に負担をかける「デッドビート・ダッド」としてスティグマ化されることも忘れてはならない。

男性や父親が必ずしも一枚岩ではないという前提に立ち、「父親の育児」というジェンダーの問題が人種や階級といった要素とどのように関係しているのかを理解することが重要である。

父親の子育てが階級の問題でもあるという観点は、近年の日本における「イクメン」文化を批判的に考察するためにも欠かせない。

第七章で論じているように、2010年以降に出版された「イクメン」を礼賛する本の帯には、「子育ての経験が仕事力を高める!」、「育児は21世紀のビジネススキル」、「残業大国ニッポンの働き方は、『共働き世帯』が変えていく」、「仕事ができる男の、子育てのコツを網羅!」といったキャッチコピーが書かれていた。ある新書のタイトルは、ずばり『育児は仕事の役に立つ』だ。

これらの本で問題となる男性のライフスタイルとは、アッパー・ミドルクラス男性のライフスタイルなのだ。けれども、育児に関する情報を必要としているのはエリート層の男性ばかりではないはずだ。育児支援は低所得者層の父親にとってこそ重要であるとも言えるはずである。

■一部の「イクメン」を称賛する副作用

子育てのスキルが仕事にも応用可能であるという発想は、ケアを人的資本の一部に歪曲(わいきょく)化してしまう。

育児も仕事の役に立つという主張は、男性の育児が日本社会になかなか根づかない現状を打破することを目的として生まれたものである。子育てをする男性が職場において十分にサポートされていない日本社会の現状に鑑みれば、そのような主張が必要とされてきた背景は理解できなくもない。

けれども、そのような主張には副作用もあるはずだ。現実問題として、育児が仕事の役に立つかどうかは職種や職場でのステータスによって大きく異なる。そのような側面を無視して育児の経験を人的資本に変換することができるエリート層の男性だけを称賛すれば、それは男性間の格差を助長してしまうかもしれない。育児は「仕事の役に立つから」行うべきなのではなく、家庭の、母親の、子どもの、そして社会のために行うべきことなのだ。

■父親たちの収入格差をどう解決するか

本書では新自由主義の文化に焦点を当て、それが企業家的な「個人」の自由を称賛する一方で「社会」を軽視することの問題点を論じている。ただし、個人をとるか社会をとるか選べ、というのもまた極端な話である。個々の家庭のなかで家事や育児をどのように分担するべきか話し合うことも重要だし、社会のなかで子育てをサポートする体制をどのように充実させていくかという問いも大切だ。

私は「個人」のレベルでの選択が重要ではないと主張しているわけではない。私が提言したいのは、「個人」のレベルでのジェンダー平等を「社会」のレベルでのジェンダー平等につなげることである。

「イクメン」というライフスタイルが人的資本への投資として称賛される一方でケア労働者の収入が不当なまでに低い現状を打破するためには、どうすればよいか。保育園などで痛ましい事件が起こり続けている状況を変えるためには何ができるのか。社会における育児の問題に目を広げて声を上げれば、その成果は必ず自分たちに返ってくるはずである。

育児は楽しいものでなくてもよい。仕事の役に立たなくてもよい。そして男性がひとりでケア労働の重責を担う必要もない。「イクメン」という言葉に含まれた余分な価値観をふるい落とし、子どもをケアすることそれ自体が持つかけがえのない意味に向かい合ったとき、私たちははじめて「父親」になるのではないだろうか。

----------

フェリス女学院大学文学部 助教

1980年生まれ。東京大学大学院人文社会研究科にて修士号、ハワイ大学マノア校アメリカ研究科にて博士号を取得。東京都立大学人文社会学部英語圏文化論教室助教を経て現職。2018年、アメリカ学会斎藤眞賞受賞。専門はアメリカ研究。特に、アメリカ文化における家族の表象について研究している。著書に『「イクメン」を疑え!』(集英社新書)がある。(近影撮影=露木聡子)

----------

(フェリス女学院大学文学部 助教 関口 洋平)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「私の歌声よりアプリの子守歌のほうが子供のためになる」スマホ育児をやめられない子育て親の驚きの主張

プレジデントオンライン / 2024年7月20日 9時15分

-

社説:父親の産後うつ 女性同様に支援の仕組みを

京都新聞 / 2024年7月15日 16時0分

-

「育休はなくす、その代わり……」 子なし社員への「不公平対策」が生んだ、予想外の結果

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月4日 6時35分

-

実は9人に1人が発症「パパの産後うつ」の予防策 「妊娠・出産は母親」で不調が見過ごされがち

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 19時0分

-

小4息子が、男性教師の育休に「信じられない!」→その言葉の真意に「朝から涙出た」称賛の嵐

まいどなニュース / 2024年6月29日 18時32分

ランキング

-

1大谷翔平&真美子さんのレッドカーペット中継に… 人気アイドルが「思いっきり映ってる」と話題

Sirabee / 2024年7月18日 15時40分

-

2山手線で妊娠中に気づいた“妊婦キーホルダー”の現実「席を譲ってくれる人は“ほぼ皆無”」

日刊SPA! / 2024年7月20日 15時52分

-

3「通知表を付けなおして!」怒り狂う母親との地獄の面談で、その場を収めたの“息子の一言”

女子SPA! / 2024年7月20日 8時47分

-

4Q. ノートパソコンが濡れてしまいました。すぐに拭けば、使い続けても大丈夫ですか?

オールアバウト / 2024年7月20日 21時15分

-

5【インプラント治療】どの歯科医師、歯科医院を選べばいいか?「“楽で簡単な治療”と広告でアピール」「治療費が安すぎる」には要注意

NEWSポストセブン / 2024年7月21日 11時14分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください