毎年の人事異動で同期が間引きされていく…霞が関出世すごろくの王者「事務次官」になれる人の"3つの条件"

プレジデントオンライン / 2023年5月16日 9時15分

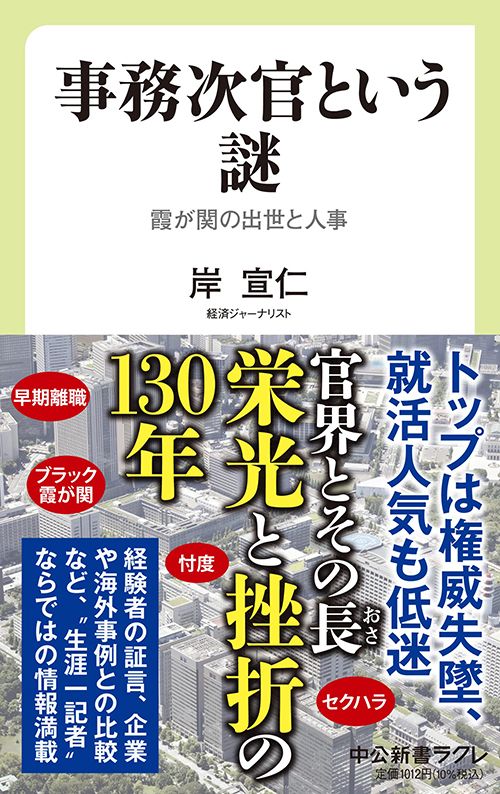

※本稿は、岸宣仁『事務次官という謎 霞が関の出世と人事』(中公新書ラクレ)の一部を再編集したものです。

■2年目で配属された大蔵省の記者クラブ

事務方トップである事務次官とは、そもそもどんな存在なのだろうか?

この疑問に対する答えを導き出すため、ささやかな個人的体験をご紹介したい。

筆者は新聞社に入って横浜支局を振り出しに記者生活をスタートした。大学時代に1年近く海外を放浪した経験から、特派員を養成する外報部を希望したが、思いが遂げられぬまま第2志望の経済部配属となった。

大学の講義でアダム・スミスやケインズなどの著作は読む機会があったが、通り一遍の知識にすぎず、果たして経済部でやっていけるのか不安だらけの日々が始まった。

経済部では、新人の入門編となる東京証券取引所(通称・兜町)の担当となる。1980(昭和55)年といえば、まだ場立ちが株の売買をしていた時代で、そんな活気のある市場風景を眺めながら、経済活動の初歩を学べという意味合いもあった。

2年目、配置換えで大蔵省(現財務省)の記者クラブである財政研究会(以下、財研)担当を命じられた。大蔵省がどんな組織か、東証が大蔵省の監督下にあった(現在は金融庁)ので、書物などから多少の知識は得ていたものの、「官庁の中の官庁」あるいは「霞が関最大のエリート集団」といった、一般の人と比べても毛の生えた程度のものでしかなかった。

■民間人が考える以上の大いなる存在

その組織の頂点に立つ事務次官――「事務」と「次官」を組み合わせただけの単純な役職名だが、官僚の世界では、民間人が考える以上の大いなる存在である。それは、事務方トップであるという表面的な事実ではなく、30数年の歳月をかけて同期入省者の中から勝ち上がる出世すごろくの最終勝利者であるからだ。

初めて財研に籍を置いた40年前、前任者に連れられて主だった幹部のところを挨拶回りした。古色蒼然とした4階建ての大蔵省、その2階が大臣官房の部屋になっていて、廊下には赤絨毯(じゅうたん)が敷かれていた。

大臣室を中心に、その隣りが事務次官、廊下を挟んで官房長、文書課長の部屋が並ぶ、まさにこの一角が大蔵省の中枢機能であることを、そのたたずまいからも感じ取ることができた。

そして本書の主題である事務次官は、キャリア官僚が昇り詰める栄光のポストであり、大臣と隣り合わせに配置されているのも頷(うなず)ける。大蔵省の官制が制定された1886(明治19)年以降137年間、同期の中から原則一人が次官に就く慣行が長きにわたって続けられてきたのは、組織論から見て、どのような権威づけや存在意義があったからか。

■「人事の噂」を会話の突破口にした

いざ財研に配属になってみると、あまりにも巨大な組織を前にしてどこから攻め込んでいいやら途方に暮れた。当時は金融監督庁(現金融庁)が分離される以前で、主計、主税、理財、銀行、証券、国際金融局が一つ屋根の下にあり、それぞれの局が高度な専門性を駆使して行政を進めていた。主計であれば予算、主税であれば税制……、各局が管轄する最低限の知識がなければ取材の糸口さえ見出すことができず、おのずから土地勘のある証券局ばかりに足が向いた。

案の定、キャップから「証券局だけでなく、各局を万遍なく回らなければ、大蔵省を担当した意味がないじゃないか」と厳しい叱責を受けた。さて、この難問をどう突破するか、もちろん各局の所掌内容も少しずつ勉強しながら、当面の対症療法として「人事」をテコに彼らの懐(ふところ)に飛び込むのは無理にしても、取材の取っかかりを掴(つか)むぐらいはできるのではないかと思い至った。

省内を歩いていると、首相経験者の田中角栄や竹下登が官僚の入省年次をしっかり頭に入れているエピソードをよく耳にした。大蔵省に限らず、官僚の出世は同期入省を軸に闘いが進められ、その期の中から最終の上がりポストである事務次官が選ばれていくので、まずは彼らの入省年次を正確に押さえることから取りかかることにした。

■キャリア官僚にとって最高の到達点

現職キャリア官僚のポストが書かれた名簿(当時、それを「白表紙」と呼んでいた)を持ち歩き、一人ひとりの名前の上に年次を書き込みながら挨拶代わりの取材を始めた。とはいえ「入省は何年ですね」「同期に○○さんがいますね」と当たり障りのない質問をしても、話題はすぐに尽きてしまう。そこで、会話の突破口を開くきっかけとして「人事」を話題に振ろうとしたが、財研に赴任した早々から各年次の人事情報に通じているわけもなく、窮余の策として「事務次官」を話の糸口にすることにした。

キャリア官僚にとって事務次官はめざすべき最高の到達点であり、その栄光を射止めるのはどんな人物なのか。次官に昇格する人たちには、能力や人柄、仕事ぶりなどに共通する特徴はあるのか。次官昇格必須条件といった法則性は描けないにしても、それに類する必要十分条件のようなものは、彼らとのやり取りの中から浮かび上がらせることができるのではないか――そんな曖昧模糊とした結論を自ら導き出して、とにもかくにも彼らとの会話に入っていく作業に専念したものだ。

話を聞く相手は、自分の年齢(当時31歳)から10歳程度上の人たちを対象にした。さすがにこんな話題を局長・審議官クラスに振るわけにもいかず、30代後半までの課長補佐クラスであればそれなりに許容範囲であろうと自身を納得させ、名刺を配りながら「ところで」と話題を転じ、事務次官論議に相手を引き入れる努力を続けた。

■事務次官に選ばれる人の三条件

私が見てきた官僚の世界は、人事がすべてであった。毎年、夏の定期異動が行われ、そのつど出世レースに残った、外れたを繰り返す官僚人事は、生き残り競争以外の何ものでもない。一人の次官を生み出すため、途中から同期が間引きされていく現実に、一群のエリート集団にあって、「何としても自分は残りたい」と内示されるポストに人生のすべてを懸ける姿が垣間見られた。

その毎年繰り返される人事異動の到達点が事務次官なのだから、そこに焦点を合わせて人事にまつわる話を聞けば、キャリア官僚の一面に迫ることができるかもしれない。来る日も来る日も挨拶代わりにこの話題を持ち出し、彼らの見方、感想をひたすら聞き回った。

いったい、事務次官にはどんな人物が選ばれるのか。ある程度理想のタイプの人物像に収斂するであろうことは事前に予想していたが、話の中身を大枠でくくると、以下の三つの要素にまとめることができた。

一、「彼があそこまで言っているのだから、受け入れざるをえない」と思わせる人間としての器量、あるいは人徳。

二、「彼なら危急存亡の時にも、安心して組織の舵取りを任せられる」と感じさせる安定感や懐の深さ。

三、「相手を最後の最後まで追い込まない」ハンドルの遊びを持つ人柄、人間性。

■「彼があそこまで言っているのだから」の説得力

何も官僚に限らず、民間企業の出世条件と言われても異論をはさむ余地はないが、キャリア出世三点セットの一つひとつにエピソードを交えた解説を加えておこう。

まず、第一に挙げられた「彼があそこまで言っているのだから」と矛を収めさせる点だが、これはとりわけ多くの官僚が指摘した条件だった。中でも予算や税制を担う大蔵官僚は、政治家だけでなく他省庁の官僚との折衝が日常業務であり、霞が関の中でもより高い次元の説得力が求められる。そうした丁々発止の議論をもってしても結論に行き着かない時、最後の切り札になるのが、「彼があそこまで言っているのだから」という一種の免罪符に似た説得力である。のちに、初めての財研担当で得た知識が、実感を伴って納得するエピソードに出会った。

斎藤次郎(59年)は国民福祉税で、田谷廣明(68年)は過剰接待で国民の大批判を浴びた人物だが、あえて誤解を恐れずに言えば、仕事のできる人たちであったことは間違いない。

ある年の予算編成で斎藤―田谷が上下関係にあり、相手省庁が最後まで折れずに二人が万策尽きたという局面を迎えた。その際、斎藤が相手省庁の担当者に向かって、最後通牒ともいえる台詞せりふを投げつけた。

「田谷があそこまで言っているのだから、これ以上の譲歩は無理ですよ」

結局、これを機に相手も引き下がらざるをえなかったそうだが、一義的に田谷に「彼があそこまで」の要素があったこと、それを上司の斎藤が援護射撃する形で収拾を図ったということだ。もちろん、そこに至るまでに大蔵、他省庁双方の担当者の間で信頼感が醸成されていなければ、こうした結論に達するのは不可能だったとは言えるだろう。

■徹夜でも何事もなかったかのように振る舞える「タフ」さ

二つ目の「危急存亡の時に舵取りを任せられる」安定感は、どんな組織にあっても必要不可欠な要素に違いない。「安定感」あるいは「懐の深さ」の背後には、「忍耐力」というもう一つの要素が伴わなければならず、いざという時にはテコでも動かない強い意志が必要になる。

ちょっと脇道にそれた見方のように映るかもしれないが、「疲れを見せない」タイプの人間がいる。霞が関の中では特に大蔵官僚に多く見られたが、要は、徹夜などどんな状況に追い込まれても何事もなかったように振る舞える人たちのことだ。別の言葉で表現すれば、「タフ」あるいは「メンタルストレスに強い人」というタイプで、これも安定感を支える重要な要因のように思われた。

■次官レースの勝敗を分けた「遊び」

そして三つ目の、相手をギリギリまで追い込まない「ハンドルの遊び」。筆者がのちに二度目の財研を担当していた頃、この要素が次官レースの勝敗を分けたと言われた事例があった。いずれも59年入省組の斎藤次郎と土田正顕(まさあき)の甲乙つけ難いライバル二人で、どちらが次官になってもおかしくないと噂される時期が長く続いた。

2人の性格を多少デフォルメして語ると、斎藤は細かいことにこだわらない省エネ投法であり、部下に対しても無駄と思える作業を押しつけることはほとんどない。それに対し、仕事の鬼であった土田はカラオケの店に行っても天下国家を論じ、当面の課題をいかに解決すべきか、部下に議論を吹っかけるのが常であった。

そんな2人の次官レースは、最終的に斎藤に軍配が上がり、土田は銀行局長から国税庁長官への道を余儀なくされた。この結末を見て、当時の省内スズメのささやきは、「やはり優秀な2人の最後を分けたものは、ハンドルの遊びかな」という見方で一致した。

ここまでが、財研担当を通して得た“教訓”であり、その後の長い大蔵(財務)省ウォッチで確信へと変わった人物観察の要諦である。それらがしばしば出世パターンの雛型として脳裏に浮かび、次官レースに残るであろう人物を品定めする材料にしたものだ。

----------

経済ジャーナリスト

1949年埼玉県生まれ。経済ジャーナリスト。東京外国語大学卒業。読売新聞経済部で大蔵省や日本銀行などを担当。財務省のパワハラ上司を相撲の番付風に並べた内部文書「恐竜番付」を発表したことで知られる。『税の攻防――大蔵官僚 四半世紀の戦争』『財務官僚の出世と人事』『同期の人脈研究』『キャリア官僚 採用・人事のからくり』『財務省の「ワル」』など著書多数。

----------

(経済ジャーナリスト 岸 宣仁)

外部リンク

この記事に関連するニュース

ランキング

-

1蓮舫氏は「都知事選で惨敗した人」で終わるのか…二重国籍問題以上に致命的な"政治家としての最大の欠点"

プレジデントオンライン / 2024年7月20日 9時15分

-

2「警察に関係なかろうが!」自衛官が警察官に暴行で逮捕 直前に飲酒した状態で自転車運転か

RKB毎日放送 / 2024年7月20日 13時40分

-

3大型の台風3号(ケーミー)発生 暴風域伴い沖縄に接近するおそれ 進路に注意

ウェザーニュース / 2024年7月20日 16時0分

-

4海自墜落ヘリの主要部分発見 水深5000m超、無人探査で

共同通信 / 2024年7月20日 11時49分

-

5米海兵隊、週末の飲酒検査を強化 国内全基地で 性的暴行事件受け

毎日新聞 / 2024年7月20日 16時51分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください