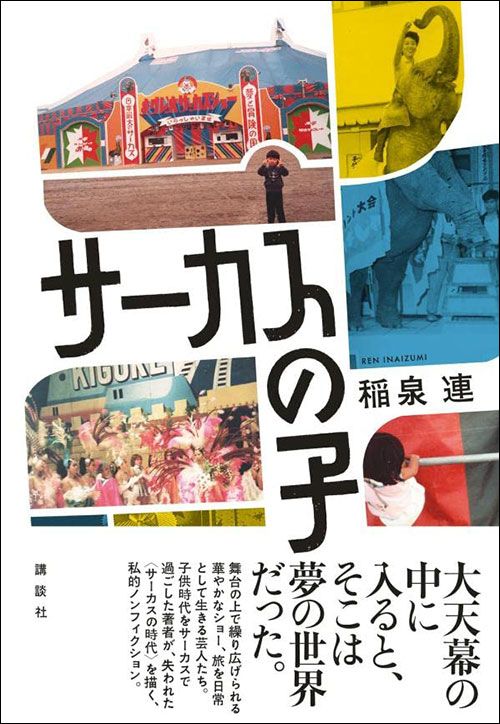

お酒の自販機の前で倒れて死んだ人もいる…サーカスを出たスター芸人が「日本社会」に戸惑ってしまうワケ

プレジデントオンライン / 2023年5月17日 14時15分

■サーカスで暮らした淡い記憶をいつか確かめたかった

――取材のきっかけを教えてください。

自分にとってサーカスで過ごした日々は、ずっと大切な思い出でした。小学生の時も中学生の時も、折に触れて何度も何度も思い返してきました。サーカスではこうだったな、ああだったな、と楽しかった記憶を大事にしていたからでしょう、サーカスでの日々は自分にとって忘れられない思い出として胸に焼き付けられています。

また、母親(ノンフィクション作家の久田恵さん)が著書『サーカス村裏通り』にキグレサーカスでの体験を書いているのですが、母から当時の話をときどき聞いていたこともあって、サーカスで暮らした一つひとつの風景が自分の中に断片として残っていました。

ただ、私にとってサーカスの思い出は、同時になんだか夢の中で起きた出来事のように感じられることもあります。自分が覚えていることなのか、母から聞かされたことなのか、例えば、何度も思い返しているうちに夢で見た光景なのか――。そんなふうにいろんな記憶が入り交じっている。そのような淡い記憶を、いつか確かめてみたいという思いがありました。

■「れんのサーカス狂い」と呼ばれるくらい大好きだった

そんな中、新聞社から「思い出の地」について語るインタビューを受けたのは、4年ほど前のことでした。そこで私は「キグレサーカス」での体験を記者に語りました。そして、記事で使用する写真の撮影場所として指定されたのが、「ポップサーカス」という別のサーカス団の公演地で、撮影で知り合った団員の方から「うちにもキグレから来た人がひとり働いているんですよ」と教えてもらったんです。

それが偶然にも私がサーカスにいた時に芸人たちのリーダー的存在だった八木さんという人でした。キグレサーカスは2010年に廃業しているのですが、どういう場所だったのか、当時サーカスで一緒に暮らしていた人に聞いてみたいと思い、八木さんに会いに行きました。

――サーカスにはどんな思い出があるんですか。

団員の人たちから「れんのサーカス狂い」と呼ばれるくらい本当にサーカスが好きでした。私は4歳の時、母に連れられてサーカスに来て以来、ほぼすべての公演をひと月以上にわたって見続けていたそうです。どれだけ走り回って遊んでいても、ショーの始まる音楽が聞こえれば「あ! サーカスが始まる」と大天幕へ一目散に向かったのを確かに覚えています。

炊事係として働く母に「サーカスに出てほしい」と何度も言っていたので、母は「あんたも舞台に出ればいいっしょ。サーカスに来て一輪車もできんのは恥ずかしいぞ」とみんなにからかわれ、ほとほと困り果てたようです。

■淡い記憶にどんどん言葉が与えられていくような感覚

――取材の結果はどうでしたか。

当時のことを知る人たちに話を聞いていくと、自分の頭の中にある淡い記憶に言葉が与えられていくような感覚がありましたね。当時の自分がどのように暮らしていたのか教えてもらうことによって、「ぼんやりと覚えていたサーカスの思い出は、本当にそこに存在していたことなんだ」と確かめることができたように思います。

話を聞きに行った人の中には、それまでサーカスにいた時のことを他人には話さないで生きてきたという人もいました。サーカスは夢を売る仕事なので、舞台裏のことをあまり人には話さないところもあったようです。でも、私が少し特殊だったのは、その人たちと一緒に住んでいたということです。たった1年だけはあったけれど、それでも同じ釜の飯を食った仲間、という気持ちがみなの中にあったのだと思います。

サーカスのことを本に書きたいと思ったのは、これは自分にしか書けないことかもしれないという気持ちが、話を聞くうちに大きくなっていったのも理由でした。当時のサーカスを形作っていた人たちの記録として、聞いてきた話を本という形に残すことが自分にとってすごく重要なことなのだと、だんだん思うようになりました。

■「記憶のたどりかた」を書いた本でもある

――『サーカスの子』では「記憶の庭」という表現を使われていますね。

詩人の長田弘さんの著書『記憶のつくり方』の「あとがき」に、こんな言葉があります。

確かに記憶というものは、そのとき存在したありのままの事実だけでなく、何度も思い返したり補強されたりしながら、耕されるように育っていくものだと思います。僕にとってサーカスでの生活は、まさに「記憶の庭」だったと言える気がします。

なので『サーカスの子』は「記憶のたどりかた」を書いた本でもあるのかもしれません。いざインタビューしてきた話を書く段階になって、私がサーカスに対して感じてきたものを本の中でどうやって表現すべきかという課題があったんです。自分の淡い記憶をどうやって文章にするかをすごく考えました。

――断章として挟み込まれている稲泉さんの子供時代のエピソードでは、当時のサーカスが夢のような場所だったことがよくわかります。

ショーで見たカンスー(長いバーを持っての高綱渡り)や空中ブランコといった芸の様子はもちろん、象や猿、犬たちと遊んだり、同世代の子供たちと駆け回ったりした思い出は、サーカスを出たあとも、幸せな時間として記憶に残っていました。

子供時代の記憶の淡い部分と実際に再会したサーカスの人たちの話を折り重ねていくような書きかたをしていけば、自分の中に残っているサーカスの記憶をうまく表現できるのではないかと思ったんです。

そうすることで、自分自身の話というだけでなく、彼・彼女らの話にもなる。キグレサーカスというものがあったということが、ある種のはかなさや懐かしさが混じりあったものとして形で表現できたらいいな、という思いがありました。

■サーカスの中で唯一、母に「帰りなさい」と言った人

――一方、当時を振り返る取材パートでは、「夢は続かない」という現実にも触れられています。

当時のことを知るいろいろな人に話を聞く中で、みんなが口をそろえて言っていたのは、サーカスは「入りなさい」とか「出ていきなさい」と言われる場所ではないということです。サーカスは確かに一つの家族のようでありながら、一方でその人がどこから来たのかといった背景は聞かないところがあったようです。

でも、炊事場で働いていた母の上司・おたみさんは「来る者は拒まず、去る者は追わず」のサーカスの中で、唯一、「帰りなさい」と母に何度も言った人でした。

母はおたみさんのこの言葉に背中を押されるようにして、私が小学校に入学する少し前にサーカスを出ることになったといいます。おたみさんなりに母を気にかけた言葉だったと思うんですよね。

■「非日常」を「日常」として生きる人々

――サーカス団に長くいると、出たあとで苦労することが多いということですか。

やはり社会というのは、閉じられた世界であるサーカス団とは、あまりに異なる場所なのだと思います。サーカスは毎日がお祭りのようににぎやかで、寂しいという感情も抱かずにすむ。サーカスは、あるところに現れ、今度はパッと消えて、どんどん場所を移動していく。日々別れがあるというと寂しげに感じるかもしれませんが、サーカスにいる人たちにとっては違います。

本の中で「非日常を日常として生きる」と表現しましたが、私が経験した幸せなサーカスの生活というものは、大人たちにとってもすごく幸せで、楽しいお祭りのような場所だったとみなが口をそろえて言いました。サーカスにいれば電気代を払わなくていいし、衣食住は全部タダで、仲間もいる。都市の生活とは全くの別世界でしたから。

その一方で、子供だった当時の私は考えもしませんでしたが、当時サーカスにいた大人たちと再会していく中で、サーカスはいつか出ていかないといけない場所だったと教えられたように思います。

■いつかは夢から覚めるし、祭りは必ず終わる

――どれくらいの期間サーカスにいる人が多いのでしょうか。

今回、話を聞いた人だけでもサーカスにいた期間はバラバラです。サーカスにずっと残っていた人もほとんどいません。ですが、あれから約40年たったいまでも「サーカスにいたときの時間がいちばん濃かった」と、元団員の人たちは口をそろえて言うわけなんですよね。

自分にとっても、なぜ子供時代の記憶としてサーカスの風景が自分の中に色濃く残っているのかを考えると、サーカスで過ごした時間というものがそれだけ濃密だったからなんだと思います。

でも、サーカスに長い期間いた人というのは、出たあとで社会に適応していくのにすごく苦労する面もあることを、この本を書く中で知りました。例えば、サーカス生まれでスター団員として活躍した駒一さんという人がいるのですが、彼と結婚した美一さんは、私にこう言いました。

■その後の「日常」とは違うからこそ一生ものの記憶として残り続ける

美一さんは、もともと外の世界からサーカスに入った人ということもあって、自分自身の体験や駒一さんのこと、サーカスで生まれ育った人が社会に出たときの困難、あるいは社会で生きていくために乗り越えなければいけないものがあるということを、とても相対化して話してくれました。

困難をしっかり乗り越えて生きてきた人だからこそ、幸せなサーカスの時間というものの本当の姿を私に伝えてくれようとしたんだと思います。いつかは夢から覚めるし、祭りは必ず終わるんだと。

サーカスで生活することが良いとか悪いという問題ではなく、非日常を日常として生きるサーカスの世界から社会に出ると、環境の変化があまりにも大きかった。でも、その後のその「日常」とは違う世界がそこにあったからこそ、サーカスにいた時間は一生ものの記憶として強く残り続けるのかもしれませんね。

----------

ノンフィクション作家

1979年東京生まれ。2002年早稲田大学第二文学部卒業。2005年『ぼくもいくさに征くのだけれど 竹内浩三の詩と死』(中公文庫)で第36回大宅壮一ノンフィクション賞受賞。著書に『ドキュメント 豪雨災害』(岩波新書)、『豊田章男が愛したテストドライバー』(小学館)、『「本をつくる」という仕事』(筑摩書房)など。近刊に『サーカスの子』(講談社)がある。

----------

(ノンフィクション作家 稲泉 連 構成=プレジデントオンライン編集部)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

八方美人は嫌われる?「みんな仲良く平等に」したら中高時代はいじめられ、恋愛できない性格に…

オールアバウト / 2024年7月11日 22時5分

-

人気セクシー女優が復帰を決意した“娘の一言”「私の目から見ても、ものすごくしっかりしている」

日刊SPA! / 2024年7月2日 15時54分

-

「死んでいてくれないかな」松島トモ子、100歳で看取った母の介護と77歳で人生初のひとり暮らし

週刊女性PRIME / 2024年6月29日 16時0分

-

「今、苦しんでる子を救いたい」ゲイをカミングアウトした作家、虐待サバイバーの壮絶半生

週刊女性PRIME / 2024年6月22日 16時0分

-

「確実に嫌な予感」30代嫁が直面した"絶望ワンオペ"…難あり老親4人と愛息2人を"私一人で"という無謀

プレジデントオンライン / 2024年6月22日 10時15分

ランキング

-

1大谷翔平&真美子さんのレッドカーペット中継に… 人気アイドルが「思いっきり映ってる」と話題

Sirabee / 2024年7月18日 15時40分

-

2もうメンタルが崩壊しそう…最高月収60万円だった「65歳・元大手金融のサラリーマン」、定年後のハローワークで受けた屈辱

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月15日 7時15分

-

3バストの形まで変わる「ブラジャーのNG行為」5つ!あなたはいくつ当てはまる?

女子SPA! / 2024年7月20日 15時46分

-

4パスポート保有率17%の日本人に「海外旅行」は高嶺の花なのか? 空港関係者らに聞いてみた

オールアバウト / 2024年7月19日 21時0分

-

5「縁起の良い数字」のナンバープレートとは? “13種類”の人気番号ってなに? 「358」の気になる意味は?

くるまのニュース / 2024年7月19日 21時10分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください