世界に勝てる企業に変えるしか日本企業復活の道はない…事業再生のプロが見た「業績不振企業」の共通点

プレジデントオンライン / 2023年11月7日 10時15分

■会社が元気にならないと給料があがることはない

――なぜ日本人の給料は上がらずにズルズルと時だけが過ぎてしまっているのでしょうか? その構造的な要因には何があるのでしょうか?

【三枝】1990年代のバブル崩壊以降、日本経済は基本的に不振が続いています。それは外的な理由によるものではなく、日本企業が自ら革新することに後れを取った結果です。

世界第2位の経済大国にまで成長した日本は今、一人当たりGDPで世界20位前後の韓国と同じところまで落ちています。それでも日本は強さ復活への出口を見つけられていません。加えて、多くの日本人は低迷することにすっかり慣れてしまっています。

「なぜ日本人の給料が上がらないのか」という疑問への答えは明白です。

報酬とは引き受けたリスクに対応するものです。日本企業が世界的に見て高成長を狙う積極経営を狙わずに守りの経営をしている限り、元気にあふれ、成長し、従業員に高い給料を支払える会社がたくさんでてくる国にはなれません。

■不振にあえぐ会社は「もつれた毛玉」のようなもの

――守りの経営の企業が増えてしまったのは、なぜでしょうか?

【三枝】会社は成長しないと、組織は腐っていきます。競合より鼻の差でも前に出る経営をしていかなければ相対的に腐り始めてしまうのです。

会社が悪くなる時、最初のうちは悪化の原因がはっきりとわかります。しかし、それを早いうちに直さないでずるずると惰性で事業を続けていくうちに、ひとつの問題が次の問題を生み、原因と結果が複雑に絡まっていく。長期にわたり不振に陥ってきた会社は、例えて言えばぐしゃぐしゃにもつれた毛玉のようなものです。

そこまでいってしまうと、何をすれば会社が良くなるのか、ぱっと見てもわかりません。

社員も不振な状態に慣れてしまって、「こんなものだ」と感じるようになっている。自分に与えられた仕事だけをこなし、会社の不振は「他の部署が悪い」「経営トップが悪い」と考えて済ませてしまうのです。そんな会社で社員が危機感を持てないのは自然ではないでしょうか。

事業不振の原因に、自分個人がどう関わっているのか、個人的な因果関係が見えない限り痛みを覚えることは難しい。ゆえに、「自分もまずかった」と思ってもらえるように、因果の糸を紐解いていかなければなりません。これはたいへんな作業ですが、改革では最初にやらなければならないことなのです。

しかし、バブル崩壊後の日本は、そのような不振原因にドラスチックに切り込んでいって会社を活性化するという努力を先延ばしにした企業が多かったため、世界競争の中で、日本は元気を失ってしまったのだと思います。

■日本では経営者人材の枯渇がずっと続いている

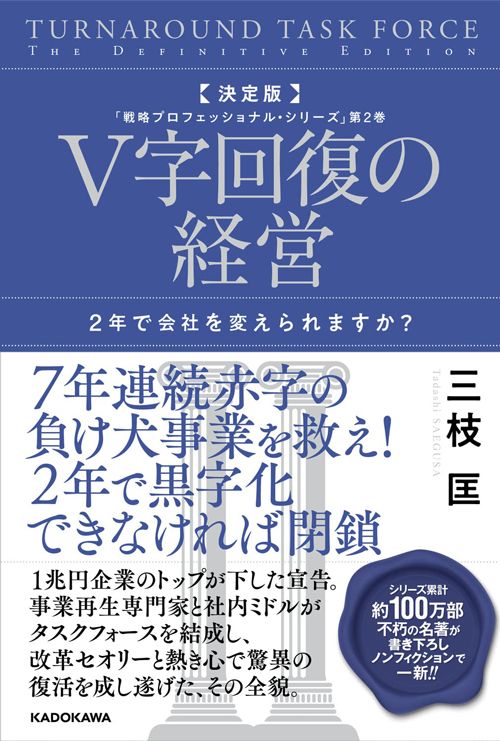

2001年に『V字回復の経営』を刊行した時には、「これはうちの会社のことを書いたのではないか」という読者がたくさんいました。この本は当時、私が事業再生専門家としてある1兆円企業が抱えた不振事業を再建した経緯を描いたものです。同じような症状を抱えた会社や事業は、当時も今も、日本にはたくさんあります。

1980年代、世界のトップにのし上がった際に、日本企業は従来の人事制度を温存させ、気骨のある経営者人材を育てることに手抜きをしてしまいました。そこにバブル崩壊がきた。

多くの日本企業は思い切った改革を断行できるような強い経営者人材を社内で育てていなかったし、またそういう人がいたとしても、思い切って抜擢するような人事革新ができなかった。そのため、しゃがむことしかできなかったのです。それが30年間も続き、しゃがむことしか教えられてこなかった人たちが経営者の年齢帯に上ってきて、急に攻めの経営に撃って出られるわけがありません。

日本の伝統的な業界ではどこでも同様のことが起こっています。新しい攻めの経営ができていないのです。何とか倒産の危機を避けるぐらいはしていますが、根本的な改革にまで手が回っていません。結果として、「失われた10年」が30年以上も続いてしまっているのです。

■日本で初めての「不振事業再建のプロ」になった

――危機に陥った事業を復活させる事業再生専門家、それを三枝さんが志した経緯を改めて教えてください。

【三枝】私は25歳で大企業を離れ、当時は無名だった外資系コンサルティングファーム「ボストン・コンサルティング・グループ」に日本国内採用第1号として入社しました。戦略コンサルタントという職業が、まだ日本に存在していなかった時代です。20代の終わりに自費でスタンフォード大学に留学し、MBAを取得しました。やがて私は将来、「戦略的経営を指揮する経営者になりたい」と考えるようになりました。

そう考えたのは私の勝手で、社長のポジションに簡単に就ける時代でも年齢でもありませんでした。ところが巡り合わせで、32歳の時にその運命が天から降ってきました。経営不振の日米合弁会社に最初は常務として入り、1年後に社長になって、経営の立て直しに当たり、成功させることができました。

30代は怒涛のような経営者経験の時期になりました。そして41歳の時に自分の会社をつくり、ターンアラウンド(不振事業の再建)のスペシャリストとなることを、自らのプロフェッションとして定めたのです。事業再生専門家と名乗ったのは、おそらく日本で初めてだったでしょう。

戦略論、組織論、歴史観、そして「そこにいる人が心を熱くして、生きがいを見つける」という、働く人の心。この四つの要素を満たすシナリオを創り出すことが、私の使命です。

世の中に他にはいない職業だったため、当初は私の頭の中に「こうすれば日本の不振事業を再生できる」というフレームワークはありませんでした。私は自分なりにノウハウを蓄積していきました。50代も半ばに入ってから、その集大成として売上高1兆円企業が抱える不振事業の再生を引き受けることになります。その経緯をまとめたのが、前述の『V字回復の経営』です。

■「もつれた毛玉」を一つひとつ分解しないと良くならない

――事業再生の職業は経営者の仕事の中でも、最もハードなものだと思います。どのように取り組まれたのでしょうか?

【三枝】私は立て直そうとする会社に、一人で乗り込んでいきました。毛玉のようにもつれた組織では、市場で戦う有効な戦略を実行することができません。そのような停滞組織の内部に入り込んで、改革のシナリオを描き、実行にもっていくのが私の職業でした。

乗り込んだ先の会社では、私と共に改革を担うタスクフォースをつくります。事業の置かれた状況は難しく、外部の人間が気軽に入ってきて、すぐ立て直せる状況ではありません。会社にいる本人たちもその状況にのみ込まれています。しかし、私が率いたタスクフォースのメンバーたちは必死の立て直しの中で鍛えられていくのです。

私が立て直しを託されたその事業は1兆円企業のなかで、バブル崩壊後、不振のまま放置されていました。直近7年間は連続赤字で、累積赤字額は200億円以上にも達していました。まだ生かされているのがむしろ不思議でしたが、この事業はその企業の歴史において祖業であり、歴代社長が事業閉鎖を決断できなかったのです。

不振事業では必ず、病気の根っこを叩かないと事業はよくなりません。どうしていいかわからないほど病状が錯綜し、時間と赤字に追い詰められる中でも、問題の核心に迫らなければならない。タスクフォースが全力を挙げた調査・分析から、何が不振の真の原因なのかを見抜き、改革シナリオを作成していく。その改革はそれまでの社内常識の外にあるものなので、苦しいし、成功の保証もありません。だから、抵抗が起きます。

■社員に「あなた自身にも責任がある」と気付いてもらう

そういう抵抗が出てくるのも私にとっては「いつか見た景色」でしかありませんでした。

いくら優れた戦略を立てたとしても、その理解と実行が社員に共有されなければ改革は決してうまくいきません。

不振の会社では「あいつが悪い」「こいつが悪い」と、皆が同じ会社の他の部署や人の悪口を垂れ流しているものです。誰もが「自分ではなく他の人間に会社の不振の原因がある」と思っています。他人事なのです。しかし、繰り返しますが事業不振の原因に、自分個人がどう関わっているのか、個人的な因果関係が見えなければ、社員が痛みを覚えられないのは自然ではないでしょうか。

それを変えるために、「あなた自身にも責任がある」と視覚的に示し、気づいてもらう必要があるのです。

そのためには緻密な調査、膨大な分析、正確なロジックが必要です。事業全体の悪さを「論理的に分解」して、各部署にいる個人の役割と責任にまで「ひも付け」をしていく。この「強烈な反省論」の作成は至難の業ですが、やらなければなりません。

■改革の天王山は具体的な改革の前にある

――「社員が痛みを覚えられないのは自然」。多くの人が気づいていない、あるいは見ようとしていないことだと思います。「強烈な反省論」が展開されると、人は、組織はどう変わるのでしょうか?

【三枝】不振の本質を引きずり出して視覚化し、皆にプレゼンテーションします。それをまずは経営トップの前で行い、追って社内の各部門に出向いて、プレゼンをして回ります。

すべての従業員の前で「自分たちの事業は今こういう状態なのだ」「その責任は他人ではなく自分にあるのだ」ということを、グウの音も出ないデータを見せることで気づいてもらう。すると、社員たちは「自分は業績破綻の被害者ではなく、加害者であったのか」と考え込み、「自分もまずかった」と思います。個人の痛みを感じ、自省の念を抱くのです。

ここに至るまでが改革の天王山です。この天王山は、実際に具体的な改革の行動に着手するより前に来ます。

「強烈な反省論」が示され、部署内部のほとんどの個人がそれぞれ「自分もまずかった」と思うことが起きたら、その痛みは部署全体の反省論として共有されたようになります。そして「これはまずい。自分も改善しなければ」と思い、「何とかしよう」と互いに話し、それが部署の大勢になれば、その部署は改革に向かって動き始めます。これが全部署に広がれば、全社的に「何とかしなければ」の前向きの姿勢が広がることになるのです。

その上でタスクフォースは、事業を立て直すための改革シナリオを描き、示す。

先に述べたケースでは、4月に立案した改革ストーリーを社長にプレゼンし、それを事業部内の社員に向けて説明するために各地を回り、7月から事業組織を新会社に集約して、大改革を始めました。

人は真に危機感を覚えると一生懸命やろうとします。そして、戦略を実行した結果がプラスの形で出てくると、次第に熱くなってくるのです。その熱さにより新たなプラスの結果が生まれ、事業が良い方向に向かって動き回り始めます。こうなれば改革は軌道に乗る。逆にそれができないと改革は失速してしまいます。

■解雇ではなく「いま、そこにいる社員の心に火をつける」

――「戦略」だけでは改革は実らないのですね。

【三枝】改革には従業員一人ひとりの熱が不可欠です。「こんなものをやっていて意味があるのか」と思われ、言われたことに従うだけになってしまっては、改革の成果など出てはきません。

改革を成功させるには、いま、そこにいる人たちの心に火をつけて、「よし、やろう」と思ってもらわなければなりません。「これまでと違い、今回の改革ならば行ける」と、協力してもらわなければならないのです。だからこそ、「戦略」と「ビジネスプロセス・組織」の同時変革を狙いました。

『V字回復の経営』のケースでは、私が立て直しに取りかかった時、当時の社長が「あと2年で黒字化できなかったら、この事業はつぶす」と内外に宣言しました。

これには皆驚きましが、最終的にこの不振事業は本当に2年で回復・黒字化しました。9年ぶりの年度黒字でした。長い不振が続いていたことを考えると、驚くべき回復スピードです。

■哲学や宗教論では会社は変わらない

不振企業の立て直しで、日本で最も有名な例といえば、稲盛和夫さん(2022年没)による日本航空(JAL)の再建でしょう。

稲盛さんの日航改革では、「哲学を説いて回った」と言う人がいますが、私はそれが成功の真因ではないと思っています。

稲盛さんには「アメーバ経営」というメソッドがあります。これは職場ごと、少人数ごとにコストと利益を明示していく手法で、社員一人ひとりに「自分が会社にとってプラスのことをしているのか、マイナスのことをしてしまっているのか」が見えてくる。そうして「自分もまずかった」と思ってもらえるようにしたのです。

哲学や宗教論では会社は変わりません。稲盛さんはそのための手法を持っていたからこそ、短期間で日航を立て直すことができたのでしょう。

■不振事業の立て直しを現場で実行した者の目線

――今年、『V字回復の経営』を決定版として大きく改められましたが、それはなぜでしょうか?

【三枝】私は現在、ミスミグループ本社の名誉会長を務めています。

ミスミの創業者だった田口弘さんは自らの代わりとなる経営者候補を探しており、先に述べた『V字回復の経営』のモデルとなった改革が終わった2001年に、私を社外取締役に招きました。そして、数カ月も経ないうちに私に社長を打診されました。

私が『V字回復の経営』を上梓したのは20年前のことで、最初に出した『戦略プロフェッショナル』は、もう30年前です。

その後に私が重ねてきた経営経験がそこには書いてない。そこで、今回、全面的に改稿して、ノンフィクションの「決定版」として書き下ろしたのです。

不振事業の立て直しを現場で実行した上場企業の当事者が、ノンフィクションでその改革について解き明かした本は多くありません。かつ、上から下まで一気通貫で改革コンセプトを共有できる手法を示したものはありません。日本の経営の停滞は長期化しているため、この本が提示している事業再生の手法は、発刊当時よりもむしろ、今の方がニーズとしては大きくなっているのではないでしょうか。

■改革に挑戦した人は結果にかかわらず報われるべき

――昨今の日本経済は明るい話が乏しいのですが、復活の道はないものでしょうか?

【三枝】私は、日本人は決して捨てたものではないと思っています。積極的なリスクを取る生き方に対して血が騒ぐ人は少なくありません。しかし問題は、日本企業の多くが、そうした人を上に引っ張り上げる仕組みをもっていないことです。

社内で人材を育てて経営の発展性を確保したい日本企業が打つべき手は、「気骨の人事」によって、挑戦させる人材を思い切って社内で拾い上げるしかありません。たとえその挑戦に失敗したとしても、その経験者は貴重な人材です。

また、挑戦に成功した際にも、米国の様な、巨額のインセンティブを支払うことがいいとは限りません。その成果を頑張って産みだしたのは一般の社員だからです。

それにしても、日本企業では、リスクをとった者への報酬が不当に低いことが多すぎます。会社全体を救うために、不振事業の再生を賭けて決死の奮闘をした改革メンバーが人事処遇面でも報われなかったという話を聞くと、やるせなくなります。

サラリーマン集団に化した企業組織を改め、戦闘能力の高い若手人材をたくさん生み出し、世界に勝てる企業に変えていく。あちこちにそのような「壊創変革」に取り組み、成功する会社が出てくれば、日本経済は息を吹き返し、自ずと日本人の給料も上がっていくことでしょう。

----------

ミスミグループ本社名誉会長

1944年生まれ。一橋大学卒業、スタンフォード大学MBA。20代で三井系企業を経て、ボストン・コンサルティング・グループの国内採用第1号コンサルタントになる。30代で財閥系外資合弁企業の再建、倒産ベンチャーの再生、ベンチャーファンド創設を、それぞれ社長として経験。41歳の時、日本で初めて事業再生専門家を名乗り、それから16年間不振事業の再生に当たる。2002年、ミスミCEOに就任し、同社を340人からグローバル1万人超の企業に成長させた。一橋大学ビジネススクール客員教授など教壇にも立ち、著書に『決定版 戦略プロフェッショナル』『決定版 V字回復の経営』(いずれもKADOKAWA)、『経営パワーの危機』『ザ・会社改造』(いずれも日本経済新聞出版)などがある。「『戦略と志』講座」(公開)を塾長として主宰している。

----------

(ミスミグループ本社名誉会長 三枝 匡 構成=フリーライター・久保田正志)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「自分では営業できないくせに」社員に無視され陰口をたたかれた"二代目社長の妻"が採った組織立て直しの秘策

プレジデントオンライン / 2024年6月28日 9時15分

-

90分学べば誰でも「会社の数字」がわかる…中小企業の奥さんが社員を変えた"風船と豚"会計メソッドの効用

プレジデントオンライン / 2024年6月27日 8時15分

-

「半年に1回しか売れない本」が山積みになっている…日本の書店がアマゾンに侵食された根本原因

プレジデントオンライン / 2024年6月24日 16時15分

-

リーダーはメンバーの夢を変えよ!「アップサイド」引き出すガイアックスの人材育成の流儀とは【インタビュー】

J-CASTニュース / 2024年6月20日 12時10分

-

「人を安くこき使うのも経営手腕」30年間賃金を上げなかった日本の経営者の"残念すぎる"体質

プレジデントオンライン / 2024年6月15日 7時15分

ランキング

-

1粗大ごみから出た現金を職場懇親会に流用、黙認した処理施設係長を懲戒処分

読売新聞 / 2024年6月29日 15時48分

-

2台湾から「能登応援」被災1万世帯超に見舞金 NGO団体が配布開始

産経ニュース / 2024年6月30日 7時0分

-

3瑠奈被告「私の首を絞めることが責任だ」父親「私は誰も殺しません。私にはできません」約3年間の“狂乱”の音声データ、証拠として提出…犯行認識は「おじさんの頭を持って帰ってきた」の後、娘に従うしかなかった関係を父親証言へ ススキノ首切断事件

北海道放送 / 2024年6月30日 7時11分

-

4マンションで男女死亡 腹部に刺し傷、無理心中か

共同通信 / 2024年6月29日 21時46分

-

5面識のない男性を“結婚相手”と思い込んだか 男性の部屋に侵入した40代の女を現行犯逮捕

STVニュース北海道 / 2024年6月30日 10時28分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください