なぜ日本の刑事事件の99.5%が有罪になるのか…「捜査能力が高いから」ではない驚きの理由

プレジデントオンライン / 2023年5月16日 15時15分

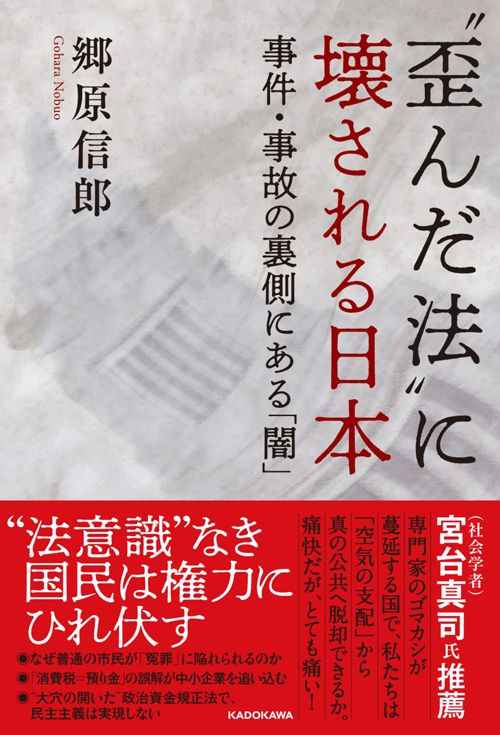

※本稿は、郷原信郎『“歪んだ法”に壊される日本 事件・事故の裏側にある「闇」』(KADOKAWA)の第1章「刑事司法が『普通の市民』に牙をむくとき」を加筆、再編集したものです。

■大阪地検特捜部による「人質司法」の非道

大阪市に本社を置く総合ディベロッパー・プレサンスコーポレーション元社長の山岸忍氏は、大阪地検特捜部に逮捕されたが、無実を訴えていた同氏の保釈は6回にわたって却下され、248日にわたって勾留された。典型的な「人質司法」だった。2021年11月に一審無罪判決に対して検察は控訴を断念、無罪が確定した山岸氏は、取調べ担当検察官らの不法行為について国賠訴訟を提起している。

大阪地検特捜部の証拠改ざん事件等の不祥事の際には、検察は、「引き返す勇気」を強調していたが、山岸氏の事件では、逮捕、勾留容疑について、当初の見立てが誤っていたことが明らかになっても、検察は、引き返そうとしないどころか、山岸氏の無罪の訴えを、「人質司法」で封じ込めようとする「非道」を続けた。山岸氏のように、検察と戦い勝利するケースは、極めて稀だ。

そのような刑事司法の脅威に、突然さらされるのは、普通に仕事をし、暮らしている企業人や市民だ。読者の貴方にとっても、決して他人事ではない。拙著『“歪んだ法”に壊される日本 事件・事故の裏側にある「闇」』(KADOKAWA)第1章では、銀行出身の経営コンサルタント、人材紹介サービスの起業家など「普通の市民」が、検察捜査の脅威にさらされ、圧し潰されいく“恐ろしい現実”を描いている。

■「発生型事件」と「立件型事件」

日本では、日々、現場警察官の犯罪捜査、犯人検挙、検察官の捜査・処理などによって犯人が検挙され、事件の真相が解明され、大部分の事件については「適切な刑事処分」が行われている。しかし、その中でも、警察・検察の誤った判断によって事件が立件され、逮捕・起訴が行われることもあり得る。そのような場合に、裁判所が、被告人の無罪主張に十分に耳を傾け、「疑わしきは被告人の利益に」という原則にしたがっていると言えるのか、そこには多くの疑問がある。

刑事裁判の展開も、窃盗、強盗、殺人などのように被害の「発生」によって捜査が開始される「発生型事件」と贈収賄、経済犯罪などのように、捜査機関が刑事事件としての「立件」の判断をする「立件型事件」とでは、かなり状況が異なる。

「発生型犯罪」では、人が殺された、物が盗まれた、強奪された、という被害が現実に発生し、被害者がいる。

警察は、犯罪発生を受けて捜査を開始し、犯人を特定し、逮捕し、犯罪を立証する証拠を収集する。それを受けて、検察官は十分な証拠があると判断すれば起訴し、公判で有罪判決を得るための立証を行う。犯罪発生から、検挙、起訴、裁判という流れになるのは必然であり、捜査機関側には、事件が発生している以上、捜査をやるかやらないかの選択や裁量の余地はない。

しかし、贈収賄、経済犯罪、脱税などのような「立件型事件」はそうではない。捜査を開始する契機となるネタ、端緒には様々なものがあり、一方で、捜査に投入できる人員、予算は限られている。多くの端緒の中のどれを捜査の対象とするのか、どれだけの捜査のリソースを投入するのかは、その捜査機関の幹部の価値判断、政策判断による。同程度に犯罪の疑いがあっても、捜査機関内部での「検討と判断」の結果、捜査に着手しないこともあるし、内偵捜査だけで強制捜査などの本格的な捜査には至らないこともある。

「発生型」「立件型」いずれでも、捜査機関が判断を間違えることはあり得るが、「判断の誤り」の可能性が生じた場合の構図が大きく異なる。

■「立件型」の冤罪には「真犯人」はいない

「発生型」であれば、もし、犯人ではない人間が逮捕され、それを検察が起訴したとすれば、別に真犯人がいるということになる。その場合、警察、検察の捜査や公判での立証活動は、逮捕・起訴された者にとっては「冤罪(えんざい)」であるとともに、真犯人の検挙を妨げる行為だったことになる。それゆえ、被疑者が無実だと訴え、被告人が無罪を主張しても、そして、犯人であることへの疑問が生じても、警察、検察は誤認逮捕、誤認起訴であることは容易に認めようとしない。

しかし、被害があり、事件は存在しているのであるから、警察が犯人検挙に向けて捜査をすること、検察が誰かを犯人として起訴すること自体は当然であり、「捜査をしない」ということでは済まない。捜査を行ったこと自体には問題はなく、「犯人の特定」に問題があったということだ。

一方、「立件型」の場合は、被害が発生したわけでもなく、誰かが被害を訴えているわけでもない。「その事件を刑事事件として立件し捜査の対象とする」と捜査機関側が判断して捜査を始めたものだ。

もし仮に、その前提事実が異なっていて、捜査機関が判断を誤った疑いが生じた場合、それは犯罪自体が存在しなかった疑いが生じるのであり、別に真犯人がいるということではない。

■「立件型」では、有罪判決断念で捜査機関の面子がつぶれる

しかし、実際には、「立件型」の事件の場合、捜査機関側は被疑者が無実だと訴え、被告人が無罪を主張し、捜査機関側の当初の判断が誤っていた可能性が生じても、誤りを認めようとはしない。有罪判決に持ち込むために異常なまでの拘(こだわ)りを見せる。不利な状況になっても、決して諦めない。まさに、山岸氏の事件がその典型例だ。

それは、有罪判決を断念することで、その事件を「立件」したこと自体が間違っていたと認めることになり、捜査機関側の面子がつぶれ、立件の判断をしたことの責任が問われることになるからだ。

このように、同じ刑事事件でも、「発生型」と「立件型」では、事件をめぐる構造が大きく異なる。しかも、一般的に言えば「発生型」の事件は、犯罪の世界とかなり親和性を持っている人間が犯人とされる場合が多いが、「立件型」の事件は、それまで犯罪とは全く縁がなかった「普通の市民」が突然に犯罪の疑いを受けることも多い。

■無罪主張をすれば、身柄拘束が延々と続く

立件の判断が不合理で理不尽なものであっても、捜査機関側は、一度立件したら、決して引き返そうとしない。検察官は、有罪判決を得ることに拘り続ける。そこで、無罪主張を抑え込むための手段として使われるのが、犯罪事実を否認し、無罪主張をしようとする被告人は、身柄拘束が延々と続くという「人質司法」だ。

裁判所も、「人質司法」を容認して保釈を認めず、捜査機関や検察官の主張を何とか認めようとし、被告人の訴えに耳を傾けようとしない。

特捜検察が関わった「立件型」事件での「人質司法」の代表的事例が、冒頭でも述べた山岸氏の冤罪事件だ。

山岸氏はある土地の売買をめぐり、業務上横領容疑で大阪地検特捜部に逮捕、起訴された。自身の横領容疑についての逮捕から裁判までの経過を描いた迫真のノンフィクション『負けへんで! 東証一部上場企業社長vs地検特捜部』(文藝春秋)には、248日に及ぶ勾留中の記録が克明に綴られている。

■検察官はデタラメな意見書を書いて保釈を妨害していた

山岸氏の保釈請求は、検察の強硬な反対意見で、却下され続けた。「人質司法」で耐えられない状況に追い込んで、無罪主張を断念させようとしているとしか思えないやり方だった。その検察の反対意見を受け入れ、裁判所は保釈を却下し続けた。

国賠訴訟の対象にはなっていないが、堀木博司という当時の大阪地検特捜部の検察官が、人間の心を持っているとは思えない冷酷非道な意見書を書いて保釈を妨害していたことが、山岸氏の著書で赤裸々に描かれている。保釈請求が却下されたワンシーンを以下に抜粋する。山岸氏にとっては、実に勾留から約半年が経過した5度目の保釈請求だったという。

極めつけは、〈被告人の精神的肉体的負担が限界に達している〉という請求書の記載への反論だった。

弁護人が誇張なくありのまま記載したわたしの現状について、検察官は、〈裏付け資料がない〉〈3月から5月まで平日毎日弁護人と接見している。4月30日と5月25日には合計4時間以上も接見している〉などと言って、〈被告人の精神的肉体的負担が限界に達しているとは到底思えない〉と冷笑した。

■三畳一間の部屋に閉じ込められ、何もできない

こんな無責任な言い草があるだろうか。検察官は、自分がやっていることがわかっていないのだ。〈断固として保釈を許可すべきでない〉とコピペで張り付けただけの意見書のせいで、わたしがどれだけ苦しんでいるか、まったく認識していない。だからこんないい加減なことが言えるのだ。暴力を振るった加害者が、「被害者は全然痛がっていませんよ」と言うようなものである。

前年12月16日に逮捕されてから、半年弱である。その間、わたしは狭い三畳一間の部屋に閉じ込められ、どこにも行けず、やりたいこともできず、好きなものも食べられず、一日の行動を逐一管理されて過ごしている。

就寝の時間も起床の時間も運動の時間も食事の時間も、自分では決められない。テレビも見られない。電話もメールもできない。会いたい人と会うことができない。話したい人と話すことができない。(中略)

この堀木意見書が提出された翌日、大阪地方裁判所は保釈請求を却下、準抗告も特別抗告も棄却されてしまった。(山岸忍『負けへんで! 東証一部上場企業社長vs地検特捜部』第三章「通らぬ保釈請求と持ち株売却」より一部抜粋)

■これは「権力ヤクザ」による監禁犯罪である

山岸氏によると、堀木検事は自身がそれまでに提出した(保釈請求に反対する)意見書の文面を「コピペ」しながら、情緒的で論理性を欠いた意見書の提出による対応に終始したという。それをもって、裁判所も保釈申請を却下し、山岸氏は結果、248日もの拘留を強いられ、「拘禁症状」も心身に表れるなど、大きな負担を強いられることとなった。

このような悪辣(あくらつ)なやり方で、山岸氏を痛めつけ続けた堀木検事は、このような意見書を裁判所に提出したことの責任は全く問われず、今は、東京地検特捜部に所属し、保釈に対してデタラメな内容を書き並べた意見書を書いて強硬に保釈に反対するという「非道」を繰り返している。

プレサンス事件で典型的に表れた特捜検察のやり方は、まさに「権力ヤクザ」そのものであり、「人質司法」を悪用した“監禁犯罪”と言っても過言ではない。

----------

郷原総合コンプライアンス法律事務所 代表弁護士

1955年、島根県生まれ。77年東京大学理学部を卒業後、三井鉱山に入社。80年に司法試験に合格、検事に任官する。2006年に検事を退官し、08年には郷原総合法律事務所を開設。09年名城大学教授に就任、同年10月には総務省顧問に就任した。11年のオリンパスの損失隠し問題では、新日本監査法人が設置した監査検証委員会の委員も務めた。16年4月「組織罰を実現する会」顧問に就任。「両罰規定による組織罰」を提唱する。『「法令遵守」が日本を滅ぼす』(新潮新書)、『検察の正義』(ちくま新書)、『思考停止社会 「遵守」に蝕まれる日本』(講談社現代新書)、『「深層」カルロス・ゴーンとの対話 起訴されれば99%超が有罪になる国で』(小学館)など、著書多数。近著に『“歪んだ法”に壊される日本』(KADOKAWA)がある。

----------

(郷原総合コンプライアンス法律事務所 代表弁護士 郷原 信郎)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

平成事件史 戦後最大の総会屋事件(14)ー大手新聞社の「前打ち報道」に特捜部長は激怒…記者と検察“異常な緊張感”

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月18日 6時0分

-

元検事正の起訴 情報の非公表は不信を招く

読売新聞 / 2024年7月18日 5時0分

-

「凡百の専門書よりも核心を突いた1冊」取材期間は8年…警察、検察の堕落を描き切った異色の小説『人質の法廷』が炙り出す“この国の実態”

文春オンライン / 2024年7月16日 15時0分

-

元検事正起訴の検察、初めて事件概要を公表 対応一転に評価分かれる

産経ニュース / 2024年7月12日 21時38分

-

悪名高い「人質司法」を訴えた角川歴彦KADOKAWA元会長の勇気(元木昌彦)

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年7月7日 9時26分

ランキング

-

1大谷翔平&真美子さんのレッドカーペット中継に… 人気アイドルが「思いっきり映ってる」と話題

Sirabee / 2024年7月18日 15時40分

-

2もうメンタルが崩壊しそう…最高月収60万円だった「65歳・元大手金融のサラリーマン」、定年後のハローワークで受けた屈辱

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月15日 7時15分

-

3バストの形まで変わる「ブラジャーのNG行為」5つ!あなたはいくつ当てはまる?

女子SPA! / 2024年7月20日 15時46分

-

4パスポート保有率17%の日本人に「海外旅行」は高嶺の花なのか? 空港関係者らに聞いてみた

オールアバウト / 2024年7月19日 21時0分

-

5「縁起の良い数字」のナンバープレートとは? “13種類”の人気番号ってなに? 「358」の気になる意味は?

くるまのニュース / 2024年7月19日 21時10分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください