「資本主義を放置すれば、社会も自然も壊れてしまう」金儲けを延々と続ける社会からの抜け方

プレジデントオンライン / 2023年5月23日 9時15分

■【イントロダクション】

経済格差や気候変動など、行き過ぎた資本主義の弊害が指摘され「ポスト資本主義」を模索する識者が少なくない。

だが、150年ほど前に、すでに資本主義の本質を見抜き、それを超える社会を構想した書物があったことが省みられることは少ない。カール・マルクス(1818-1883)による『資本論』である。

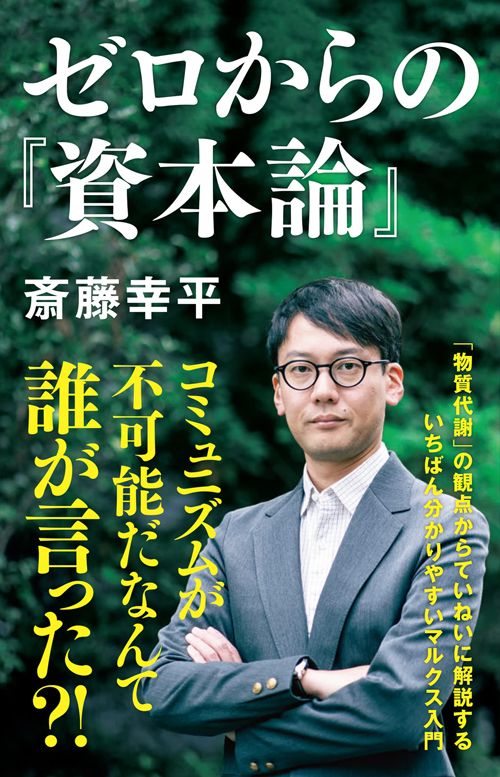

本書では、世界的な名著であり、現代史に多大な影響を与えた『資本論』を、「物質代謝」、“資本主義後”に来るべき「脱成長コミュニズム」の構想といった観点から、その現代的な意義とともに詳しく解説している。

マルクスは、フリードリヒ・エンゲルスとともに、社会主義、共産主義(コミュニズム)の提唱者として知られる。だが、彼が『資本論』などで構想した「資本主義を超える社会」は、失敗に終わったソビエト連邦の社会主義とは異なるものであり、現代にこそ、見直されるべきものなのだという。

著者は東京大学准教授。ベルリン自由大学哲学科修士課程・フンボルト大学哲学科博士課程修了。大阪市立大学准教授を経て現職。著書にベストセラー『人新世の「資本論」』(集英社新書)などがある。

2.なぜ過労死はなくならないのか

3.イノベーションが「クソどうでもいい仕事」を生む

4.緑の資本主義というおとぎ話

5.グッバイ・レーニン!

6.コミュニズムが不可能だなんて誰が言った?

■「富」には「豊潤・潤沢であること」の意味もある

人間は、ほかの生き物と同様に、絶えず自然に働きかけ、様々な物を生み出しながら、この地球上で生を営んできました。家、洋服、食べ物などを得るために、人間は積極的に自然に働きかけ、その姿を変容し、自らの欲求を満たしていきます。こうした自然と人間との相互作用を、マルクスは生理学の用語を用いて、「人間と自然との物質代謝」と呼びました。

マルクスが『資本論』に託したメッセージの核心に迫るうえで、この概念はとても重要です。というのも、人間が自然との物質代謝を規制し制御する行為が「労働」なのです。

ところでそもそも「富」とは何でしょうか。富といえば商品、という短絡的な考え方が、私たちには染み付いてしまっている。ドイツ語で「富」は「ライヒトゥーム(Reichtum)」といいます。形容詞reichは英語でrich、狭義には「リッチな人」などお金持ちのイメージになりますが、味わいや香りが「リッチ」ともいうように、何かが「豊潤・潤沢である」ことも意味します。

■「富」を生み出し、維持、発展させるのが「労働」

この用法に従えば、例えば、きれいな空気や水が潤沢にあること、つまり、自然の豊かさも、社会の「富」ということになります。緑豊かな森、誰もが思い思いに憩うことのできる公園、地域の図書館や公民館などがたくさんあることも、社会にとって大事な「富」、「財産」でしょう。知識や文化・芸術も、コミュニケーション能力や職人技もそうです。貨幣では必ずしも計測できないけれども、一人ひとりが豊かに生きるために必要なものがリッチな状態──それが社会の「富」なのです。

そして、この「富」を生み出し、維持、発展させるのが「労働」です。ほかの人たちと協力し、自然に働きかけることで、人間は自分たちの能力を発展させ、また自然を自らの欲求に合わせて変容し、富を豊かなものにしてきました。

ところが、こうした社会の「富」が、資本主義社会では次々と「商品」に姿を変えていく、とマルクスは言います。簡単にいうと、値札がついて“売り物”になるということです。かつては誰もがアクセスできる〈コモン〉(みんなの共有財産)だった「富」が資本によって独占され、貨幣を介した交換の対象、すなわち「商品」になる。もちろん、お金があれば何でも買えますが、お金がない人は生活にどれだけ必要なものであっても、もはや手に入れることができません。

■「商品」には2つの顔がある

マルクスは、「商品」には2つの顔があると指摘しています。一つは、「使用価値」という顔です。「使用価値」とは、人間にとって役に立つこと(有用性)、つまり人間の様々な欲求を満たす力です。水には喉の渇きを潤す力があり、食料品には空腹を満たす力があります。生活のために必要な「使用価値」こそ、資本主義以前の社会での生産の目的でした。

しかし、資本主義において重要なのは、商品のもう一つの顔、「価値」です。「商品」になるためには、市場で貨幣と交換されなければなりません。交換されない椅子は、座れるという「使用価値」しか持たない、ただの椅子です。それに対して、「商品」としての椅子は、市場で1万円の値札がつき、500個の卵や2枚のシーツなど別の物と同じ価格で交換されるわけです。椅子や卵、シーツはどれも同じ「価値」を持っていて、それが1万円として表現されている。

■資本主義は「金儲け」の継続が目標になっている社会

資本主義のもとでは、価格という形で現れる「価値」の側面ばかりが優先され、肝心の「使用価値」は二の次になる。「価値」は私たちの考えや思いとは関係なく、まるで天気のように、絶えず、そして突然変動します。その結果、人間が使うために人間が作っている物なのに、「価値」という魔力の予測不能な変動によって、人間が振り回されるようになってしまうのです。この現象をマルクスは「物象化」と呼びます。

そもそも、「資本」とは何でしょうか。おそらく多くの人は、ある程度まとまった額のお金や、金銭的価値のある物(機械や建物、金融資産)をイメージすると思います。しかし、マルクスは資本を“運動”と定義しているのです。どんな運動かというと、絶えず価値を増やしながら自己増殖していく運動です。

「使用価値」のために生産が行われる社会では、靴屋は靴を作って販売し、そこで得たお金で、例えばパンを買う。パンを食べきったら、あとには何も残りません。これに対し、資本主義社会では、元手となるお金で靴を作って販売し、手にしたお金でまた靴を作る。それが売れたら、さらに売れそうな靴作りに、手元のお金を投じる。要するに、資本とは金儲けの運動であり、この金儲けを延々と続けることが第一目標になっている社会が、資本主義なのです。

■歴史上の社会主義とマルクスのコミュニズムは違う

資本主義は放置すれば、社会の富も、自然の富も掠奪して、破壊してしまう。富の豊かさを取り戻すために、マルクスは一貫して、資本主義を超えた社会を構想していました。

よく知られているように、資本主義を超えた社会を、マルクスは「コミュニズム」とか、「社会主義」と呼んでいました(マルクスは2つの名称を特に区別せずに使っています)。読者のみなさんは、「コミュニズム」や「社会主義」という言葉を聞くと、ソ連や中国、キューバや北朝鮮を思い浮かべるのではないでしょうか。これらのような現存した歴史上の社会主義とマルクスのコミュニズムはどう違うのでしょうか。

人々がソ連や中国の社会主義について否定的な印象を持つ大きな理由の一つが、民主主義の欠如です。「社会主義」と呼ばれる国々では、共産党の一党独裁がしかれており、それが深刻な被害をもたらしてきました。

マルクスは、表層的な資本主義理解に陥ると、革命や選挙などによって政権を奪取し法律を変えればいいという「法学幻想」が生まれてしまう、と警告しています。

マルクスによれば、法や制度よりも根幹にあるのが、商品や貨幣が人間を支配するような力を振るっているという現実そのものです。マルクスにとって資本主義に抵抗するうえで重要なのは国家権力の奪取や政治体制の変革ではなく、経済の領域でこの物象化の力を抑えていくことなのです。要するに、商品や貨幣に依存せずとも生きていけるように、日々の選択の余地を広げていくということです。

■「ボトムアップ」型の社会を目指していた

これこそが、福祉国家の研究者であるイエスタ・エスピン=アンデルセンが「脱商品化」と呼んだ事態です。つまり、生活に必要な財(住居、公園)やサービス(教育、医療、公共交通機関)が無償でアクセスできるようになればなるほど、脱商品化は進んでいきます。これらの財やサービスは、必要とする人に対して、市場で貨幣を使うことなく、直接に医療や教育といった形で現物給付されるわけです。

ソ連も教育や医療などを無償化していたので、違いがわかりづらいかもしれません。けれども、ソ連はそれを国有化によって実現しました。それとは反対に、福祉国家の場合、先に来るのは、物象化の力を抑えるための社会運動です。これをマルクスは「アソシエーション(自発的な結社)」と呼びます。マルクスが目指していたのは、ソ連のような官僚支配の社会ではなく、人々の自発的な相互扶助や連帯を基礎とした民主的社会なのです。

マルクスは、上からの設計だけで社会全体が良いものに変わる、という考え方を退けました。この点は極めて重要です。なぜなら、アソシエーションを通じた脱商品化を戦略の中心に置くことは、ロシア革命のイメージが強い、20世紀型の社会変革のビジョンに、大きな変容を迫るからです。「トップダウン」型から「ボトムアップ」型への大転換と言ってもいいでしょう。

■コメントby SERENDIP

著者は、マルクスの将来社会ビジョンに影響を与えた歴史的事象として、1871年、普仏戦争後に樹立された革命自治体「パリ・コミューン」が重要であることを指摘している。フランス軍に鎮圧されるまで2カ月間しか存在しなかったものの、まさしくマルクスが後年理想として描いた民主的で平和な自治組織だったからだ。パリ・コミューンが失敗した理由について著者は、警察の封鎖線によりコミューンが孤立し、地方との情報共有ができなかったことを挙げる。ということは、インターネットの発達した現代では同様の失敗を避けられるかもしれない。

----------

----------

(書籍ダイジェストサービス「SERENDIP」)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「高齢者の集団自決」を提言した若い経済学者、生産性のないモノを切り捨てるコメンテーター…「豊かなはずの国」でなぜ今、人々はこんなにも「貧乏くさい」のだろうか

集英社オンライン / 2024年6月3日 11時0分

-

日本思想史を変えた「知の巨人」に迫る! 先崎彰容氏による長編評論『本居宣長 「もののあはれ」と「日本」の発見』(新潮選書)が、5月22日に発売されます。

PR TIMES / 2024年5月22日 10時45分

-

人生で最も大切なものは「お金」…海外移住した韓国人が、母国に帰ってドン引きした「韓国人の拝金主義」

プレジデントオンライン / 2024年5月22日 8時15分

-

だから中国は尖閣諸島に手を出せない…たった1万4681人で"世界6位の海"を守る海上保安庁の知られざる仕事

プレジデントオンライン / 2024年5月21日 9時15分

-

若者が盛り上がる話題は「投資と旅行」だけ…韓国に蔓延する「まともに働くのはバカ」という虚脱感

プレジデントオンライン / 2024年5月20日 15時15分

ランキング

-

1大阪・泉南市中1自殺、教育長「生徒と信頼関係が築けなかった」謝罪

産経ニュース / 2024年6月3日 20時39分

-

2空自で男性自殺、国に100万円の賠償命令…パワハラ相談に適切に対応せず安全配慮義務に違反

読売新聞 / 2024年6月3日 17時50分

-

3セクシー田中さん問題、人気ドラマP「怖がっちゃいけない。安全にドラマを作る方法なんてない」... 日テレ報告書の「有識者コメント」に漫画家異論

J-CASTニュース / 2024年6月3日 16時49分

-

4新富裕層「インカムリッチ」はどんな人? 世帯年収1500万円、投資リテラシー抜群 「パワーカップル」との違いは

J-CASTニュース / 2024年6月3日 20時7分

-

5規正法、4日衆院通過=政活費公開、維新要求で制限削除―自民方針

時事通信 / 2024年6月3日 23時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください