鉄条網で爆死した「肉弾三勇士」を軍部は褒めなかった…日本人が「特攻」を美化してしまう根本原因

プレジデントオンライン / 2023年5月30日 13時15分

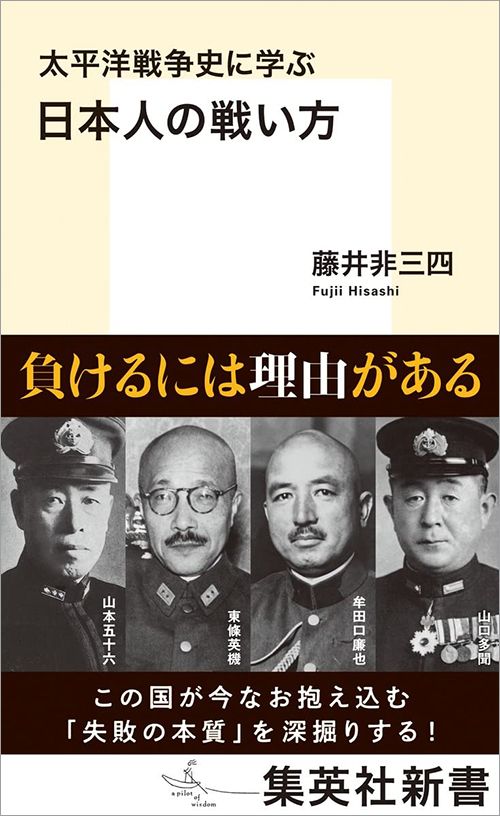

※本稿は、藤井非三四『太平洋戦争史に学ぶ日本人の戦い方』(集英社新書)の一部を再編集したものです。

■日露戦争の「旅順口閉塞戦」での自己犠牲

戦前の日本でもだれもが拳拳服膺していたわけではないだろうが、少なくとも自らの意志で陸軍士官学校や海軍兵学校など武窓に進んだ者は、明治15(1882)年1月に発布された『軍人勅諭』の一節、「己が本分の忠節を守り義は山嶽よりも重く死は鴻毛よりも軽し」との精神こそが武人の心得だとしていたはずだ。そしてこの一節こそ、さまざまに論じられてきた「特攻」について探る糸口となるだろう。

なお、この『軍人勅諭』の一節は、司馬遷の『報任安書』にある「死或重於泰山、或軽於鴻毛」=[死はあるいは泰山より重く、あるいは鴻毛よりも軽し]が出典だ。このような自己犠牲の精神を具現するよう将兵に求めることは、軍隊という組織では当然のことだ。

この精神を具現した好例として日本でよく取り上げられるのは、日露戦争中の明治37(1904)年2月末から5月初旬にかけて行なわれた三次にわたる旅順口閉塞戦だ。旅順要塞の強力な火力で防護されている港湾の出入り口に突入して、船舶を自沈させて敵艦を封じ込めるというのだから、これこそまさに決死行だ。

この作戦に二度も加わり戦死した広瀬武夫少佐(大分、海兵15期、水雷)は軍神と称えられて、その最期は小学校唱歌ともなった。このときに広瀬少佐と行動をともにして行方不明となった杉野孫七上等兵曹(三重)の長男、杉野修一大佐(三重、海兵46期、砲術)は太平洋戦争に出征しており、戦艦「長門」の最後の艦長だったから、海軍士官にとって広瀬少佐のことはそれほど古い昔話ではなかった。

■第一次上海事変における「肉弾三勇士」

これに対して陸軍でよく取り上げられた自己犠牲の戦例は、昭和7(1932)年2月の第一次上海事変における「肉弾三勇士」となる。

上海郊外の廟行鎮にあった堅固な敵陣地を攻撃する際、陣前に設けられた鉄条網を爆破処理して突撃路を啓開することとなり、工兵第18大隊(久留米)がこれに当たることとなった。このとき、江下武二(佐賀)、北川丞(長崎)、作江伊之助(長崎)の3人の一等兵は、点火した破壊筒もろとも鉄条網に身を投げて突撃路を啓開すると同時に爆死した。これぞ「犠牲」をモットーとする工兵魂の発露とされて、死後、3人は二階級特進して伍長に任じられ、広く軍神として報道された。

ところが、工兵科の元締めとなる教育総監部の工兵監部は、この戦闘について冷静な判断を下した。このような状況に際しては、滑車とロープを携行した将校が一人だけで挺進し、滑車をより深い位置に引っかけ、爆破筒の後ろに結んだロープを操作して爆破筒を送り込んでから点火して障害物を処理すべきだった。

それなのに兵卒を自爆の危険にさらすとは、技術によって歩兵を支援する工兵の本領に反するという見解だった。そして、世間が「肉弾三勇士」ともてはやすのは嬉しいことにせよ、工兵監部としては工兵第18大隊に部隊感状を授けることに反対だとし、部隊感状は授与されなかった。

■真珠湾に向かった搭乗員は落下傘も海図も持たなかった

太平洋戦争開戦時に軍令部第1部長だった福留繁は、自著のなかで「全海軍は最初から特攻的決意を以て此の戦争に臨んだ」(福留繁『史観・真珠湾攻撃』自由アジア社、1955年)と記している。事実、真珠湾に向かった搭乗員は全員が落下傘を携行しなかった。また、収容時の空母の位置を記入した海図も敵手に落ちることを考慮して、母艦に残していった人がほとんどだったという。日本としては乾坤一擲の開戦の初動、だれもが生還の道を自ら断ち切って真珠湾に向かったわけだ。

第一次と第二次攻撃で真珠湾に殺到した日本機は合わせて340機、搭乗員は745人だった。そして未帰還機は29機、戦死・行方不明者は54人を数えた。僚機が確認した自爆機は12機にものぼるという。

当初から生還が憂慮されていた甲標的(特殊潜航艇)は5隻だったが、すべて未帰還となった。魚雷を発射するたびに水面から1メートルも跳び跳ねて後進もできない潜航艇が、空襲されている敵の港湾に潜入して無事に帰還できるはずがない。潜航中の潜水艦からの発進や連続潜航時間を延ばすなどの工夫をこらしたが、限界というものがある。

生還が望めないので一時は作戦取り止めかとなったのだが、搭乗員など関係者の熱情にほだされた山本五十六長官が涙を呑んで許可したとされ、これまた「山本神話」の一つとなった。

■「自己犠牲」の精神は日本特有ではない

日本軍が示した自己犠牲の戦例を見てきたが、それはなにも日本特有のことではないし、日本がとくに強烈だったというわけでもない。各国それぞれ、その国の歴史や伝統、風土に根差したヒロイズムを戦場で発揮している。それを日本人は、我が国だけの美風のように考えたところに問題があった。

海外の例をあげてみよう。昭和16(1941)年5月末、英軍はドイツ軍の進攻を受けたクレタ島から撤収することとなった。英地中海艦隊の根拠地であるアレクサンドリアからクレタ島までは400浬あり、クレタ島付近は英軍にとって絶望的な航空劣勢下にあった。そこから2万人近くを乗船させて戻ってくるのだから、大損害が予想される。これでは護衛艦隊もろとも全滅かとの憂色が司令部を覆った。

そこで司令長官のアンドリュー・カニンガムは、「艦船の建造には3年かかる。しかし、傷ついた伝統を立て直すには300年かかるだろう。だからクレタ島に行くのだ」と檄を飛ばした。イギリスが伝統とするシーパワーをもって陸上戦力を投射する戦略により、ブリティッシュ・アーミーの進退を保証することは、ロイヤル・ネイビーの伝統的な責務だというわけだ。こうしてクレタ撤収作戦は強行され、英陸軍1万8000人が救出された(ドナルド・マッキンタイア『海戦 連合軍対ヒトラー』関野英夫、福島勉訳、早川書房、1983年)。

■敵陣の目の前で手際よく仲間を救助した米軍

こんな話も、東京湾要塞に勤務していた人たちの間で戦後長らく語られていた。

昭和20(1945)年、東京上空で損傷した米軍のB29爆撃機が東京湾口の浦賀水道に不時着水した。今日では防衛大学校が所在する高台を中心に広がっていた東京湾要塞の目の前でのことだ。すると搭乗員がゴムボートに乗り移ったかと思うと、砲台から眺めていた人の頭の上をなにか白い大きなものが通過した。カモメの群かと思えば、白く塗装した米軍の救難飛行艇だった。それが躊躇することなく着水し、搭乗員を機内に収容すると鮮やかに離水して沖合に消えて行った。

あまりの手際のよさにだれもが気を吞まれ、発砲の号令もかからなかった。すこしたって気を取り直すと、だれもが「いやー、たいした度胸の連中だ、声も出なかった」と語り合ったという。

このようにどこの国でも、「戦友のため」「勝利のため」と自己犠牲を厭わない思潮はごく普通だ。それに対して日本では、特異といえるのが「玉砕」という観念が強く意識されるところだろう。「玉砕」という言葉は、昭和18(1943)年5月にアッツ島守備隊が全滅したときから使われるようになった。全滅や敗北を喫したことを認めたくない、隠したいから「玉砕」と言い換えたのではない。

■手段であるはずの「玉砕」が目的と化した

広く玉砕は「玉のように美しく砕け散る」の意で使われるようだが、本来は「節義を守り、功名を立て、潔く死ぬこと」を意味する。前述した『軍人勅諭』の一節と同義といってよいだろう。そしてその対句が「瓦全」で、その意は「なにもしないで徒に生き長らえること」となる。この出典は『北斉書』元景安伝で、「大丈夫寧可玉砕、不能瓦全」=[大丈夫はむしろ玉砕すべし、瓦全あたわず=ひとかどの人物はいたずらに生に執着せず潔く死を選ぶべきだ]とある。

いつまでも苛烈な戦闘が続き、死というものが身近になると、この「玉砕」という意識が表面に浮かび上がってくる。すなわち、どうせ戦死するならば意味があり名誉のある死所を求めようとの心情だ。さらには部下に価値ある死所を与えるのが指揮官の責務だという意識にもなる。

本来、自己犠牲というものはある目的を達成するための手段であるはずだ。ところがいつのまにか、玉砕そのものが目的と化する。こういった目的と手段の混交は、どこの民族にも見られるものだが、言葉に酔いやすい日本民族ではとくに顕著のように思われてならない。そしてこの手段と目的の混交を一歩前に進めると、そこに組織的な「特攻」という戦い方が生まれてくる。

■戦争を「自然災害」のように捉えてしまう

軍人としていたずらに瓦全はしない、決然と玉砕するという気概の具現がいつしか目的となったわけだが、どうしてそのような意識になるのだろうか。それはやはり日本民族の歴史に求めるほかない。

この日本はさまざまな自然災害にさらされ続けてきた。台風、地震、津波、火山の噴火と人間の力ではどうしようもない事態に直面し、仕方がないと諦観しなければ精神の安定が得られない。そして人為的な現象であるはずの戦争も、いつしか自然災害のように捉えるようになったようだ。そうした意識は神風特攻隊の創始者と語られている大西瀧治郎中将の辞世の一句「すがすがし 暴風のあとに 月清し」によく現れている。

----------

軍事史研究家

1950年、神奈川県生まれ。中央大学法学部法律学科卒業。国士舘大学大学院政治学研究科修士課程修了(朝鮮現代史専攻)。

----------

(軍事史研究家 藤井 非三四)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

【逆説の日本史】「英米対決路線」と「民族自決路線」が「同じ穴のムジナ」と言えるのはなぜか

NEWSポストセブン / 2024年7月15日 11時15分

-

「経営戦略」はノルマンディー上陸作戦に学べ〈史上最大のロジスティクス計画に隠されたヒントとは?〉

文春オンライン / 2024年7月14日 6時0分

-

真珠湾攻撃からミッドウェー海戦、沖縄戦、そして無条件降伏まで「太平洋戦争全史 1941-45」特集!『歴史道 (れきしどう)Vol.34』7月5日発売

PR TIMES / 2024年7月6日 14時40分

-

平和世を誓う夏 戦後79年の「慰霊の日」 沖縄戦の犠牲者を悼む

沖縄タイムス+プラス / 2024年6月23日 10時30分

-

「平和は願うものではなく、努力して得られるものだ」 米兵を処刑した元戦犯の息子と処刑された米兵の孫 慰霊祭で共に平和を誓う

RKB毎日放送 / 2024年6月20日 19時59分

ランキング

-

1大谷翔平&真美子さんのレッドカーペット中継に… 人気アイドルが「思いっきり映ってる」と話題

Sirabee / 2024年7月18日 15時40分

-

2「縁起の良い数字」のナンバープレートとは? “13種類”の人気番号ってなに? 「358」の気になる意味は?

くるまのニュース / 2024年7月19日 21時10分

-

3「ダメ、ぜったい!」 暑い日の車内に「置きっぱなし」は超危険! 「爆発」の可能性も…! 放置したらいけないものとは?

くるまのニュース / 2024年7月20日 7時10分

-

4もうメンタルが崩壊しそう…最高月収60万円だった「65歳・元大手金融のサラリーマン」、定年後のハローワークで受けた屈辱

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月15日 7時15分

-

5パスポート保有率17%の日本人に「海外旅行」は高嶺の花なのか? 空港関係者らに聞いてみた

オールアバウト / 2024年7月19日 21時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください