最後はみずから妻の首を落とすはめに…武田氏滅亡のとき忠臣が涙ながらに勝頼に指摘したリーダー失格の理由

プレジデントオンライン / 2023年7月9日 8時15分

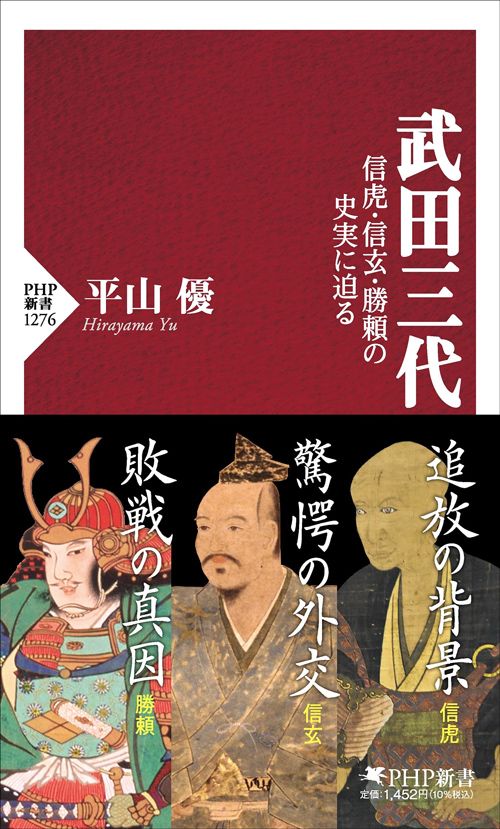

※本稿は、平山優『武田三代』(PHP新書)の一部を再編集したものです。

■織田軍の勢いに作戦が崩れ、武田軍は最後の軍議を

天正10(1582)年3月2日が暮れた頃、新府城に赤裸の体の男10人ほどが、(信濃の武田領)高遠城から落ち延び城の落城を報告した。勝頼以下、武田方は衝撃を受けた。高遠城は要害堅固で、仁科信盛、小山田兄弟以下、武田軍でも屈強の兵卒を1000人余も籠城させ、兵粮・矢・鉄炮・玉薬なども十分に備蓄されていたので、20日や30日は籠城に耐え、織田軍の侵攻を食い止めると想定されていた。

その間に、武田方は新府城の普請を急がせ、今後の軍事行動の策定をしようと計っていた。しかし、高遠城が一日ももたずに落城したことで、すべてが狂ってしまったのである。

高遠落城の知らせに、新府城内は大混乱に陥り、身分の上下を問わず、新府城から逃亡する者が続出した。城内が騒然としていたなか、勝頼は諸将を集めて、最後の軍議を開いた。その模様は、『甲陽軍鑑』『甲乱記』などに記録されている。

新府城は未完成で櫓一つないありさまだったので、籠城戦は出来ないというのが、諸将の共通認識であった。これに対し、主な意見が三つ提案されたという。まず、嫡男信勝は、どこに逃げ回ることもなく、手塩にかけて築いた新府城で敵を迎え撃ち、最後は尋常に自刃すべきだと主張した。

■勝頼は小山田信茂の都留郡撤退論を採用した

次に、小山田信茂が、自分の支配領域である都留郡(郡内)は険阻(けんそ)な地形なので、大軍を引きうけて戦うには有利であると述べ、岩殿城に移って籠城戦を行い、時勢が変化するのを待つよう進言した。最後に、真田昌幸が上野国岩櫃城に籠城するよう献策したという。ここも険阻な地形であり、大軍を迎撃するにはうってつけであるし、上杉の支援も期待できるというのが、その理由であった。

勝頼は思案のすえ、都留郡岩殿城に落ち延びることを決めた。彼は、若い北条夫人を、北条氏政のもとに送り返し、信勝を落ち延びさせ、後顧の憂いなく戦うために、北条領国に隣接する都留郡を選んだのだという(勝頼の乳母・理慶尼による『理慶尼記』)。

■小山田信茂に裏切られ家臣たちは次々に逃亡していく

3月3日払暁、武田勝頼は、自らの手で新府城に火を放ち、都留郡へと向かった。城には多数の人質がいたが、彼らは建物に閉じ込められ、焼き殺されたという(『信長公記』)。

3月10日夕刻、駒飼で待機していた勝頼は信茂が迎えにこないので、不審に思い、迎えを寄越すよう催促の使者として小山田八左衛門と武田信堯を派遣したが戻らず、さらに使者として家臣を笹子峠に向かわせたところ、多くの武者が陣取って行く手を塞ぎ、都留郡に入ることを拒み、鉄砲を撃ちかけてきたという。小山田信茂の変心が明らかになったのである。

この情報は、たちまち駒飼に在留する家臣らに伝わり、大騒ぎになった。勝頼を見限った者たちが、駒飼の各所に放火して立ち退き、騒ぎはいっそう大きくなった(『理慶尼乃記』)。これでさらに多くの家臣が逃亡してしまい、勝頼の側には、わずかに43人が残るだけになったという(『軍鑑』)。

小山田信茂に叛(そむ)かれた勝頼は、完全に進退窮まった。勝頼主従は、11日朝、駒飼を発ち、鶴瀬を経てやむなく天目山棲雲寺を目指し、日川渓谷に入った。勝頼主従は、田野(たの)にたどり着き、さらに山道を進もうとしたが、これを知った天目山の地下人たちや、変心した甘利左衛門尉・大熊備前守・秋山摂津守が手を携えて、勝頼主従に鉄砲を撃ちかけ、入山を拒んだ。辻弥兵衛も、近隣の百姓らを率いて、勝頼の命をつけ狙ったという。

■天目山の裾野にある田野で滅亡することを覚悟

かくて勝頼主従は、田野に引き返さざるを得ず、ここで立ち往生してしまったのである。この時、勝頼主従を追いかけて来た人物がいた。武田譜代小宮山内膳である。彼は跡部勝資・長坂釣閑斎・秋山摂津守らと不仲であったため、勝頼の不興を買い、逼塞(ひっそく)を命じられていた。内膳は、家老の土屋昌恒に取次を乞い、三代の御恩を果たすべく供をしたいと申し出た。これには、土屋や秋山紀伊守らも感動し落涙した。

内膳は、土屋昌恒の許可を得て、伴ってきた生母と妻子を、弟に託し、落ち延びさせた。そして小宮山は、この時、自分を陥れた秋山摂津守や長坂釣閑斎らが、すでに逃亡していたことを知り、悲嘆したという。

勝頼は、田野で滅亡することを覚悟した。そこで、これまで扈従(こじゅう)してきた麟岳(りんがく)和尚(武田逍遙軒信綱の子、勝頼の従兄弟)と、北条夫人に落ち延びるようすすめた。だが麟岳も北条夫人も毅然(きぜん)とこれを断り、ともに冥土黄泉までも同道すると誓ったという。勝頼らは、別れの盃を酌み交わし、最後の準備に入った。

■譜代家臣の土屋昌恒が勝頼のこれまでの判断を非難した

いっぽう、織田信長の命を受けた滝川一益は、勝頼らが駒飼の山中に引き籠もったとの情報を摑み、付近を探索した結果、遂に彼らの居場所を発見した。敵影を発見したとの知らせが、勝頼に報じられると、跡部勝資は動揺し、勝頼に小山田の変心で郡内に入れない以上は、この地域の地下人を計策して天目山に入り、世の中の情勢を伺うべきだと言上した。これに怒った土屋昌恒は、次のように主張した。

「跡部の言い分は未練です。そのような無分別な意見を言いつのってきた結果が、このような有様になり、御家滅亡に追い込まれることになったのです。よくよくお考えいただきたい、小山田が敵となり、天目山の地下人にも叛かれた不運のもとでは、もはやいかなる鉄城、鉄山に立てこもろうとも、運が開けるとは思えません。

侍は死ぬべき場所で死ななければ、必ず恥を見るといわれているのは、よくご存じでしょう。源氏の祖八幡太郎義家も、侍たる者は死ぬべきところを知ることが肝要だと仰っておられたはずで、今こそそれを思い起こすべきです。たとえ小勢であっても、新府城に踏みとどまり、敵が寄せてきたなら命を限りに戦い、矢尽き弓が折れたら一門がそこで自刃してこそ、代々の武田の名を顕し、信玄以来の武勇を残せたのに、小山田のような恥知らずを信じてここまで逃れて来て、卑夫の鏃(やじり)を受け、一門の屍を山野にさらすことになるとは、後代までの恥辱とは思いませんか」

■妻の兄を裏切ったことで家臣にも信用されなくなった

「戦の勝ち負けは、時の運によるものなので、戦って敗北することは恥辱ではありません。ただ戦うべきところで戦わず、死ぬべきところで死なぬことは、弓矢の家の瑕瑾(かきん)というべきです。ある書物に、進むべきを見て進まざるを臆将といい、退くべきを見て退かざるを闇将という。だから合戦の進退は、つまるところ分別工夫によるものと心得ます。

跡部勝資の分別は、軽率であり、ここに及んで今更言っても仕方ないが、もはや胸臆を包み隠さず申し上げれば、先年御館(おたて)の乱(越後で上杉謙信急死後に起こった跡目争い)で上杉景勝と景虎が争った時、(北条夫人の兄である)景虎に対し不義の行動をとったが故に、武田氏は天下に悪名を乗せ、諸人の嘲笑を買ったのです。甲相同盟(武田と北条の同盟)が破綻し、それまでの重縁が切れて怨敵となり、その結果が今の状況です。小山田を始め、多くの恩顧の人々が武田家を見放したのも、ここから始まっているのです。敵は余所(よそ)にはいないものです」。

土屋昌恒は、一度は怒り、あとは落涙しながら主張すると、跡部は赤面し平伏したままー言も抗弁できなかったという(『甲乱記』)。

■16歳で初陣だった嫡男・信勝が討ち死にを遂げる

まもなく、遂に滝川一益の軍勢が姿を現した。土屋昌恒らが、弓矢を携え、迎撃に向かった。『三河物語』によると、この時に跡部勝資が馬に乗って逃げ去ろうとしたといい、怒った土屋に射落とされ、落馬したところを敵に討たれたという。

土屋は、矢束を解き、細い橋を頼りに、日川を越え攻め寄せてくる敵を、次々に射落とした。矢が尽きると、土屋は太刀を振りかぶって、敵2、300人が控えている真ん中に切り込んだ。土屋の後に安西伊賀守・小山田式部丞・秋山源三・小宮山内膳らが続き、小勢ながら死に物狂いで戦ったので、織田方は切り立てられ、甚大な被害を受けたという。

だが、敵は多勢で、次第に追い立てられ、勝頼の近くにまで敵兵が現れ始めた。武田信勝は、当時16歳であったが、父勝頼と並んで敵を切って廻り、その姿は勇猛さと華麗さは周囲の目をひくほどであったという。だが信勝の股に、鉄砲の流れ弾があたった。信勝は、父勝頼に今生の別れを告げると、麟岳和尚とともに敵中に切り込んだ。やがて信勝と麟岳は、脇指を抜き持つと、刺し違えて息絶えた。

信勝の辞世の句は「あだに見よ 誰もあらしの 桜花 咲ちるほどは 春の夜の夢」と伝えられている(『理慶尼記』)。なお、記録を見る限り、信勝はこれが敵と刃を交えた初陣と見られ、彼にとって田野合戦が最初で最後の戦場となったと推察される。

■19歳の北条夫人は生き延びることを拒否し殉死を選んだ

勝頼は、敵との死闘が始まると、安西伊賀守・秋山紀伊守をして、北条夫人に小田原へ帰り、自分の菩提を弔ってくれるよう伝えた。だが北条夫人は頑として聴かず、小田原から付いてきた侍臣早野内匠助・斂持但馬守・清六左衛門・同又七郎(六左衛門の弟)を召し寄せ、ここから脱出して小田原の実家に文と遺髪を届けるよう命じた。

彼らは、拒んだが、北条夫人の強い下命に抗えず、涙ながらに承知した。北条夫人は、髪を少し切り、文に添えて渡したといい、「黒髪の 乱れたる世ぞ はてしなき 思に消る 露の玉の緒」との辞世の句を詠んだという。

まもなく、北条夫人の近くにも、鉄砲の弾が着弾するようになると、彼女は法華経の第五巻を静かに読経した後、自刃して果てた。上膳や侍女たちもこれに続いた(『甲乱記』『理慶尼記』)。彼女の介錯は、勝頼自らつとめたといい、彼は北条夫人の遺骸を抱いたまま、しばらく言葉がなかったという。北条夫人は、享年19であった。

■勝頼は37歳で非業の死を遂げ、名門の武田家は滅んだ

やがて勝頼は、向かってくる敵を次々に斬り伏せ、壮烈な最期を遂げたという。勝頼の最期については、戦死したという記録(『軍鑑』『三河後風土記』『当代記』など)と、自刃したという記録(『甲乱記』『理慶尼記』『三河物語』など)があり、定まっていない。

なお、『理慶尼記』に、勝頼の辞世の句が記録されている。

「朧なる 月のほのかに 雲かすみ 晴て行衛の 西の山の端」

勝頼は享年37であった。

北条夫人、信勝、そして勝頼が相次いで死ぬと、小宮山内膳が「大将ははや夫婦ともに自害なされた。誰のために戦っているのか」と呼ばわった。土屋昌恒や安西伊賀守らはこれ聞くと「人を斬るのが面白くて、大将のお供に付いていかなかったのは残念である。ではもう一度最期のひと戦をして腹を切ろう」と言いながら、大軍の中に切っ先を揃えて突入し、獅子奮迅の働きをした。しかし多勢に無勢で、彼らはみな討たれてしまったという(『甲乱記』)。

■侍女たちは次々に自害し、男たちは奮戦して討ち死に

なお『理慶尼記』によると、土屋昌恒、金丸助六郎、秋山源三の三兄弟は、最後は互いに差し違えて死んだと記している。正午まで、武田方で生き残っている者は一人もいなかった。

最後の戦いが始まってまもなく、侍女たちは次々に自害しており、男たちだけが、後顧の憂いなく戦い抜き、散華していった。勝頼に殉じた人々について、確実な記録は残されていない。その人数や姓名は、記録によってまちまちである。現在、伝えられる殉死者は36人であり、上膳、侍女は16人だったというが、これ以上の詳細は判然としない。ちなみに『信長公記』は、殉死した侍分41名、上膳・侍女は50人、『軍鑑』は、家臣は44人だったとするが、その詳細は明らかにならない。

----------

歴史学者

1964年東京都生まれ。山梨県在住。立教大学大学院文学研究科博士前期課程史学専攻(日本史)修了。専攻は日本中世史。山梨県埋蔵文化財センター文化財主事、山梨県立中央高等学校教諭などを経て健康科学大学特任教授。著書に『山本勘助』(講談社現代新書)、『真田三代』(PHP新書)、『大いなる謎 真田一族』(PHP文庫)、『武田氏滅亡』(角川選書)など。新刊に『徳川家康と武田勝頼』(幻冬舎新書)がある。

----------

(歴史学者 平山 優)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

織田信長を暗殺しようとした佐々成政の「エグい手口」 大蛇の“鑑賞”勧め一気に… 識者が語る

よろず~ニュース / 2024年6月9日 11時0分

-

秀吉が山崎合戦で光秀に圧勝した決定的理由…織田家唯一の軍法を作った光秀は「策士策に溺れる」典型だった【2023編集部セレクション】

プレジデントオンライン / 2024年6月9日 8時15分

-

「勝家の切腹を見て後学にせよ」真っ先にお市夫人を刺殺し自分の腹を十文字に切った柴田勝家の壮絶な最期【2023編集部セレクション】

プレジデントオンライン / 2024年6月5日 9時15分

-

NHK大河ドラマを子供に見せてはいけない…明智光秀が本能寺で信長を襲った理由は「私怨」ではない【2023編集部セレクション】

プレジデントオンライン / 2024年6月1日 8時15分

-

桶狭間の戦いと並ぶ戦国三大奇襲の1つ…北条氏康が10倍もの包囲軍を撃破したという「河越夜戦」の真実

プレジデントオンライン / 2024年5月25日 9時15分

ランキング

-

1夏の車の暑さ対策! フロントガラスにパッと開いて使う「3COINS」傘式サンシェードが便利すぎる

オールアバウト / 2024年6月14日 21時15分

-

2トラブル急増の美容医療、シワやたるみを取る施術で白内障の報告も…厚労省が有識者検討会設置へ

読売新聞 / 2024年6月14日 19時38分

-

3本当は不要な出費だった…!トイレの修理代7万円が「0円だったかも」と言い切れるワケ

日刊SPA! / 2024年6月14日 15時51分

-

4「大谷豪邸報道」「ポツンと一軒家」に覚える"不安" 上空から自宅を映すことの危険性を日本人は知らない

東洋経済オンライン / 2024年6月14日 19時0分

-

5【カビ対策】「入浴後は浴室のドアを開けておく」はNGだった!? - 梅雨を快適に過ごす3つのポイントを解説

マイナビニュース / 2024年6月13日 15時13分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください