ジブリ映画は『魔女の宅急便』で最後のはずだった…解散を先送りさせた「スタッフの給与倍増」という新方針

プレジデントオンライン / 2023年6月27日 18時15分

■10億円の宣伝費を投入

『魔女の宅急便』は1989年7月17日に完成、7月29日から公開された。公開されると大ヒットとなり、最終的には配給収入21億7000万円、観客動員数264万619人という成績を残した。当然ながらこれは、この年の邦画ナンバーワンヒットで、さらには、1978年に公開され、アニメブームを象徴し空前のヒットといわれた『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』(舛田利雄監督)の配給収入21億2000万円を超える興行成績となった。

このヒットの原動力の一つは、それまでの作品以上に宣伝展開に力を入れたことにある。

きっかけは鈴木が東映の責任者から「宮﨑さんもこれまでだね」と、言われたことだった。この関係者は、『ナウシカ』から『トトロ』と作品を重ねるにつれて興行成績は次第に下がってきていることを指摘したのだ。そこで鈴木は「絶対に『魔女の宅急便』をヒットさせよう」と、そのための方策を考え始めた。

鈴木は、広告代理店に勤める知人に、新商品を宣伝するのにどれぐらい費用をかけるものなのか、尋ねたことがあるという。その時の答えは10億円。商品名を周知させるのに5億円、その中身について知ってもらうのに5億円かかる、というのだ。そこで鈴木は『魔女の宅急便』について、タイアップも含め、10億円相当の宣伝展開をすることを決めた。

■日テレがジブリの新作公開前に過去作を放映する経緯

鈴木はまず日本テレビに協力を要請した。日本テレビは、『ナウシカ』を含むジブリ作品のTV放映権を持っており、その縁をたどって、映画への出資と、そのための宣伝への協力を依頼したのだ。日本テレビの窓口となったのは、金曜ロードショー担当、映画部の横山宗喜。同局は、1985年に『風の谷のナウシカ』をテレビで放映した時、『ナウシカ』原作本のプレゼントへの応募が100万通を超えるという熱狂的な反響を経験していたこともあり、ジブリ作品への出資は比較的スムーズに決まった。こうして『魔女の宅急便』は徳間書店とヤマト運輸に日本テレビを加えた3社の製作になった。

鈴木は、横山の部下である奥田誠治とともに、いかに同局の番組で『魔女の宅急便』を取り上げてもらえるか、検討を重ねた。奥田が日本テレビの番組を解説し、それぞれの番組にどのような企画を提案すれば『魔女の宅急便』と結びつきが生まれるか、一つ一つ確認していった。

そして局内を回り、各番組のプロデューサーとディレクターに、『魔女の宅急便』をPRした。この作戦は功を奏し、日本テレビの多くの番組で『魔女の宅急便』が紹介された。この作品以降、定期的なジブリ作品のテレビ放映や、公開直前のPRなどで、日本テレビは大きな役割を果たしていくことになる。

■「ヤマト運輸の研修映画を作る気はない」

また宣伝展開全体については、映画の宣伝・パブリシティを手がける会社、メイジャーの宣伝プロデューサー、徳山雅也の力を借りた。メイジャーは、東映で配給されるアニメーションの宣伝を手がけてきた会社で、『宇宙戦艦ヤマト』(舛田利雄監督)や『銀河鉄道999』(りんたろう監督)などをヒットさせてきた実績があった。

『魔女の宅急便』以前では、東映の配給だった『風の谷のナウシカ』『天空の城ラピュタ』の宣伝を担当していた。『魔女の宅急便』のヒット以降、ジブリ作品の宣伝に欠かせない存在となり、『ハウルの動く城』まで、東宝配給の作品でも宣伝を担当するようになった。

一方で、ヤマト運輸とのタイアップも良好に機能した。宮﨑は、ヤマト運輸幹部との初会合の席で「ヤマト運輸の新人研修映画を作る気持ちはありません。『宅急便屋さんになって、がんばろう』っていう映画を期待されても、私にはそんなことできませんし、やろうとも思いません。それが私がこの映画を作る条件です」と話したという。

■「ジブリ作品を応援するメリット」を前面に押し出した

タイアップは、ヤマト運輸のイメージ広告として展開された。たとえばある広告では「こころを暖かくする宅急便です。」というメインのコピーに、キキとジジがいる映画の一場面を大きくあしらっている。そしてボディーコピーの末尾に「クロネコヤマトはアニメーション映画『魔女の宅急便』を応援しています」と入れ、また広告下には、映画のロゴとヤマト運輸のマークが同じサイズで入っている。

このヤマト運輸とのタイアップの経験が、現在のジブリのタイアップ広告の基本を形づくった。まずその大前提は、直接商品のPRには使わない、ということだ。これは『ラピュタ』の時のタイアップが不発に終わり、企業、作品ともにメリットがなかった反省からきている。そこでジブリは「ジブリ作品を応援していますと知らせることが企業にとってのメリットになります」という姿勢をとり、タイアップ広告は企業のイメージ広告に限ることにした。

■ジブリは『魔女の宅急便』後に解散するはずだった

こうして大ヒットとなった『魔女の宅急便』だが、宮﨑はこの映画の完成後、スタジオジブリを解散する心づもりだったという。宮﨑の持論の一つに「1スタジオで制作できるのは3作品が限度」というものがある。ある程度定まったスタッフでそれ以上制作を続けると、必ず無理が出るという考えだ。

一方、鈴木は「せっかくここまで作ったのだから、もう少し続けたい」と考えた。鈴木と宮﨑は話し合いを行い、最終的にスタジオジブリを継続することになった。

そこで宮﨑が提案したのが、新人の育成。これまでは1作ごとに解散する方法で、制作リスクは低いものの、新人を育てるような体制ではなかった。

その宮﨑の提案を受けて、鈴木はスタッフの給与倍増をさらに提案した。というのも、ヒットした『魔女の宅急便』だったが、完成後スタッフの給料が問題になっていたのだ。

『魔女の宅急便』の映画製作にかかった費用は4億円。製作費そのものはこれまでの作品よりも増えていたが、スタッフに対し、より複雑な作業が要求されるようになった一方で、支払い方法はアニメ業界の通例通り、絵1枚あたりの値段を基準にどれだけ描いたかで計算する「出来高払い」が採用されていた。そのためスタッフの平均月給が10万円という状況に陥ってしまったのだ。鈴木の提案は、これを倍の20万円まで引き上げたいというものだった。

■出来高払いから固定給制度へ

こうして、ジブリ設立当初の「1本ごとに解散」という方針は大きく転換。

①スタッフの社員化、および固定給制度の導入。賃金倍増を目指す。

②新人定期採用とその育成。

という新たな経営方針の下、スタジオジブリは定期的に作品を制作していくことになる。1989年夏頃から、それまでジブリ作品に参加したアニメーターなどに連絡をとって、社員になることを誘ったという。

アニメーション業界では、「出来高払い」が主流で、固定給制度は非常に珍しい。また雇用の形態も、契約あるいは身分はフリーのままの常駐スタッフという就業形態が多く、社会保険なども整備されたジブリの社員化という制度は、アニメ業界にあってかなり大胆な決断だった。

■月給は15万円スタート

『アニメージュ』1989年9月号には、宮﨑の手によるマンガ形式で描かれた「アニメーターを志す人へ スタジオジブリ新人アニメーター募集のおしらせ」が掲載された。

そこで発表された募集要項の主な内容は次の通り。

◇演出助手研修生 若干名

◇研修期間 1年間(教育研修3カ月、実地研修9カ月)

◇月給 15万円+交通ヒ1万円マデ

◇研修期間

1989年11月1日より第一期(経験者可)

1990年4月1日より第二期(新卒者のみ)

マンガの中では宮﨑の分身とおぼしきブタが次のように語っている。

「低コスト低品質のその場しのぎではアニメーションに未来はないのです しかももっと良い作品を観たいという需要は増えている‼」

「ひとつだけいえます キチンと作られた映画はたとえ当たらなくても時間をかけてお金をとりもどせる それが私たちの信念です」

「みんなが観たいと思うような作品 観たら本当におもしろい作品 それをつくるのが私たちの仕事なんです だからこそ 今の日本のアニメーションの現状に満足しない若い才能を求めるわけであります」

■社員70人の会社としてスタート

この時の募集で、第一期、第二期を合わせて16人が採用された。『ホーホケキョ となりの山田くん』の作画監督、小西賢一や、『もののけ姫』『千と千尋の神隠し』の作画監督、安藤雅司は、それぞれ第一期、第二期の出身である。

『アニメージュ』1991年6月号の「短期集中連載No.2 スタジオジブリの挑戦――現場スタッフの現状は」には、研修を経て『おもひでぽろぽろ』に動画マンとして参加した、第二期のアニメーターの座談会が掲載されている。

そこでは「ベテランの人にくらべると生産量が低いですからね。(略)ベテランが月300枚描くなら、君らは月100枚は確実にこなせっていわれてました」「あるテレビシリーズの友人は1日動画を十数枚もあげるらしい。ぼくなんか1日10枚も行けばいい方ですからね。(略)ジブリで賃金体系が保証されていることは、すごくいい反面、もしかすると根本的に別のリスクがあるんじゃないかっていう気もします」など、新人の目から見たジブリについて語られている。

社員化にあたって、専従スタッフの増強も図られた。次回作として決定した『おもひでぽろぽろ』の準備が本格化する1989年10月1日付で、『アニメージュ』編集長だった鈴木は徳間書店を退社し、ジブリの専従となった。

こうして1989年11月、ジブリは社員70人の会社として、新たなスタートを切ったのである。

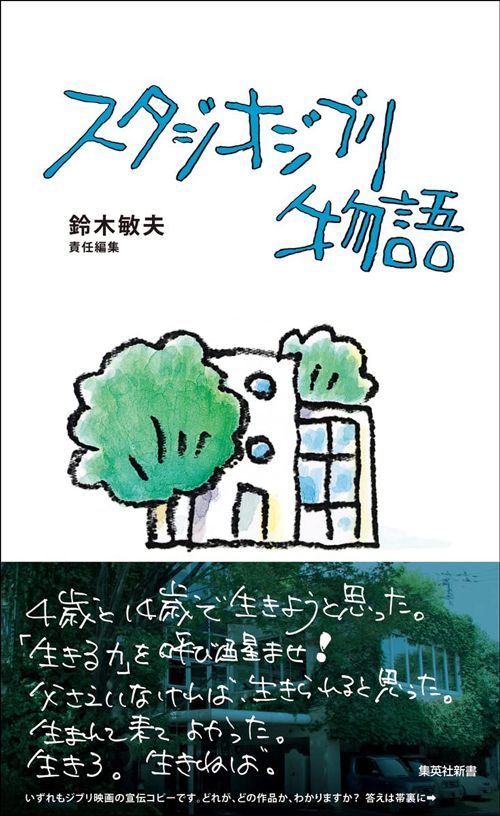

(集英社新書編集部)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

映画『君たちはどう生きるか』企画展示が開催 宮﨑駿監督製作のパノラマボックスなど約200点を展示

日テレNEWS NNN / 2024年5月27日 22時5分

-

お気に入りのジブリ楽曲をオカリナで奏でよう 全39曲収載のスタジオジブリ作品集を発売

OVO [オーヴォ] / 2024年5月27日 10時0分

-

貴重なジブリ作品の初公開資料やセル画などおよそ400点を展示 「アニメージュとジブリ展」開催 札幌

HTB北海道ニュース / 2024年5月24日 17時9分

-

制作資料に原画も ファン必見の展覧会 スタジオジブリの原点とアニメージュの歩みが札幌に

HTB北海道ニュース / 2024年5月23日 17時54分

-

「金曜ロードショーとジブリ展」広島展 2024年7月13日~9月23日、広島県立美術館で開催!

@Press / 2024年5月10日 12時0分

ランキング

-

1ガスト、大人のお子様ランチプレートがおつまみとして素晴らしすぎた<チェーン店ひとり酒>

日刊SPA! / 2024年6月2日 15時52分

-

2テレビの電源を「本体の主電源」で消すと故障の原因になるってホントですか? 【専門家が回答】

オールアバウト / 2024年6月2日 20時35分

-

3「餃子の王将」この2年で4度目の値上げを発表。それでもお客が離れない“2つの理由”

女子SPA! / 2024年6月1日 8時46分

-

4関東撤退から半年 東京に復活した「東京チカラめし」、なぜ新店舗が庁舎内に?

ねとらぼ / 2024年6月2日 12時0分

-

5月19万円の年金で貯蓄3000万円でも「贅沢はできない」67歳男性が語る年金暮らしのリアル

オールアバウト / 2024年6月1日 22時20分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください