日本人ほど礼儀正しい国民はいない…海外からたびたび称賛される伝統的な性質の"最大の欠点"とは

プレジデントオンライン / 2023年6月28日 9時15分

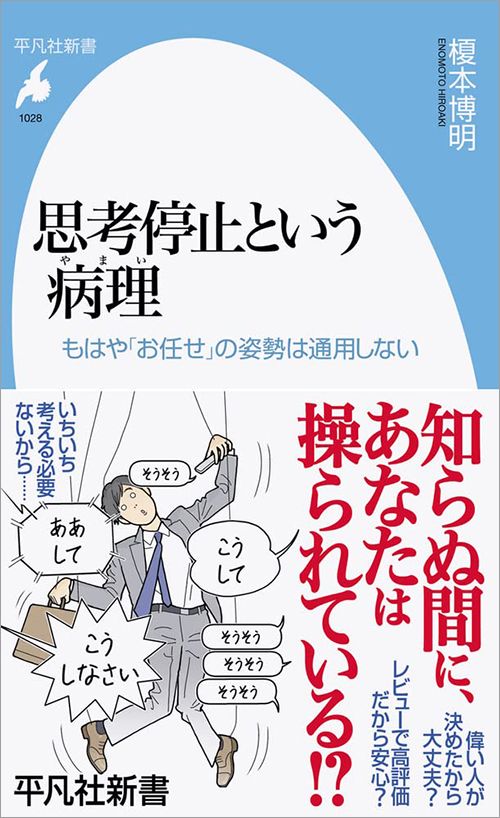

※本稿は、榎本博明『思考停止という病理』(平凡社新書)の一部を再編集したものです。

■不満があっても抗議行動は起こさない日本人

他の国々では、政府が決めた政策が理不尽だと考えたり、何らかの不満を感じたりすると、すぐに抗議デモがそこら中で起こり、それが手荒な暴動に発展することも珍しくない。海外のそうした暴動による混乱の様子が、テレビやネットのニュースでしょっちゅう報道される。

それに対して日本では、政府が決めた政策にどんなに不満を抱いても、政府の中枢を担う政治家の不正が発覚して不信感を抱いても、抗議デモが起こることは珍しく、ましてや暴動に発展することなど滅多にない。

居酒屋などでは、政府に対する不満を息まいて口にする人も見かけるが、ほとんどの人は抗議行動を起こそうなどという気持ちはない。結局、何があっても我慢してしまう。そのため政治家のなかには、

「日本国民はすぐに忘れるから、適当に時間稼ぎをしていればいい」

といった趣旨の発言をする人物まであらわれる始末である。

■忍耐強さや協調性の高さは長所だが…

自分たちの生活環境に問題が生じた場合、自分たちの力で何とか改善しようと努めるのが民主主義国家における国民のあるべき姿のはずだが、どういうわけか、多くの日本人はそうした動きを取らずに現状に甘んじてしまう。内輪で文句を口にすることはあっても、現状を変えていくための行動を取るより、現状を容認してしまう。これも一種の思考停止と言えるのではないか。

現状容認は、ある意味では諦めに通じるわけで、そこは変えていく必要があるのだが、それが難しいのは、そうした日本人の短所は、忍耐強さや礼儀正しさ、攻撃性の低さや協調性の高さといった長所と表裏一体になっているためとも言える。

その一例として、日本人観光客が海外で非常に評判がいいということがある。世界最大のオンライン旅行会社エクスペディアは、ヨーロッパ、アメリカ(北米・南米)、アジアパシフィックのホテルマネージャーに対して、各国観光客の国別評価調査を2009年に実施している。

その結果、日本は9項目のうち「行儀のよさ」「礼儀正しさ」「清潔さ」「もの静か」「苦情が少ない」の5項目で1位となり、総合評価でも堂々1位、つまり世界最良のツーリストに選ばれているのだ。

■「日本人ほど礼儀正しい国民はいない」

じつは、このように礼儀正しく、攻撃的にならず、可能な限りものごとを平和に解決しようという姿勢は、はるか昔から日本人のなかに根づいていたようである。

たとえば、長崎出島の三学者の一人に数えられるツュンベリーは、旅行記のなかで日本の印象について詳細に記している。

それによれば、日本人ほど礼儀正しい国民はいないという。幼い頃から従順さをしつけられ、年配者もその手本を示す。身分の高い者や目上の者に対して礼を尽くすのはもちろんのこと、身分が対等の者に対しても、出会ったときや別れるとき、訪問したときや立ち去るときに、ていねいなお辞儀で挨拶を交わす。そのように記されている。

また、日本で商取引をしているヨーロッパ人の汚いやり方やその欺瞞に対して、ヨーロッパ人だったら思いつく限りの侮り、憎悪そして警戒心を抱くのが当然と思われるような場面でも、日本人は非常に寛容で善良であることにしばしば驚かされた、という。

■安土桃山時代からヨーロッパ人が称賛

時代をさらに遡ってみても、たとえば、安土桃山時代に相当する1579年から徳川幕府が誕生する1603年にかけて、三度来日した宣教師ヴァリニャーノも、日本人はだれもがきわめて礼儀正しく、一般の庶民や労働者でさえも驚嘆すべき礼節をもって上品に育てられ、あたかも宮廷の使用人のようであり、礼儀正しさに関しては東洋の他の民族のみならずヨーロッパ人よりも優れているという。

また、日本人は思慮深く、ヨーロッパ人と違って、悲嘆や不平、あるいは窮状を語る際にも感情に走らない、それは相手を不愉快にさせてはならないという思いがあるからだという。

さらに、日本人は不平不満を口にすることをよしとせず、自分たちの主君や領主に対して不満を抱くことなく、天候のことや楽しい話をするばかりであるため、日本人の間では平穏が保たれているとしている。

■為政者にとっては非常に御しやすい国民

このような伝統的にみられる日本人の性質は、阪神・淡路大震災の際も、東日本大震災の際にも、世界中から賞賛された日本人被災者たちの忍耐強さや規律正しさに通じるものであり、素晴らしい長所でもあるのだが、先述のように、こうした礼儀正しさや忍耐強さ、攻撃性の低さや協調性の高さは、悪くすると現状追認の事なかれ主義につながる。

政治に無関心で、どんなに政治家の不手際があっても苦笑しながら批評するくらいで、抗議行動を起こそうなどとは思わず、そんなことをするのは見苦しいといった感覚があり、身近な話題にしか興味を示さない多くの人々をみていると、為政者にとって非常に御しやすい国民に思えてしまう。

日本では、多くの国民が今の生活に対して不満をもっていても、政治や行政を変えようといった発想は乏しく、政治家や行政担当者が何とかしてくれるのを待つといった感じになりがちである。若い世代の教育を担う教員までが、

「そういう難しいことは、しもじもの者にはよくわからないし、国の偉い人たちがちゃんと考えてくれてるんだろうから、任せるしかないでしょう」

などと口にするのを耳にして、衝撃を受けたこともある。だが、それが日本の国民の一般的な反応なのではないか。

■「お上に任せておけば悪いようにしないだろう」

なぜ、そうしたお任せの姿勢を取ってしまうのか。そこにも日本の伝統的な価値観が関係しているようだ。

日本人の行動パターンを探った文化人類学者ベネディクトは、日本人は目上の者から命じられて仕方なく受け入れ従うのではなく、目下の者の方から自然に従うのであり、それは西洋人にとってもっとも驚くべきことであるとしている。

そのことは、新型コロナウイルスの感染爆発による行動規制に際しても、海外では違反したら罰金を科すといった強制力が必要不可欠であったのに、日本ではそうした強制力なしに国民の自粛に任せればよかったことにもあらわれている。

それは、国民が昔から「お上に任せておけば大丈夫。悪いようにはしないだろう」といった感覚をもっていたからであろう。

■日本人は「性善説」、中国人は「性悪説」

そこには、日本には伝統的に性善説が根づいていることが深く関係している。

心理学者塘利枝子は、東アジア4カ国の小学校の教科書の分析を行っているが、そのなかの日中比較には、性善説に立つ日本と性悪説に立つ中国の対照性が見事にあらわれている。

日本の教科書には、敵とは知らずに無邪気に善意を信じて懐に飛び込んだ結果、本来、敵であったはずの相手の気持ちが変わり、味方になってくれたという作品がみられる。

それに対して、中国の教科書には、敵はあくまでも敵であり、うっかり同情すると痛い目に遭うことを諭し、けっして敵の命を救おうなどとしてはならないことを強調する作品がみられる。

小学校の教科書には、人間形成における基本的な考え方が反映されているはずである。ゆえに、このような教科書の対照性から、日本では相手を信頼し、相手に任せれば、こちらの信頼を裏切るようなことはしないはずだといった性善説に基づく価値観をもつように教育しており、中国では相手を疑い、常に警戒心をもって自分の身を守ることが大切だというように、性悪説に基づく価値観をもつように教育していることがわかる。

■多くの国では常に相手を疑い、警戒するのが基本

性悪説に立つのは中国だけでなく、欧米諸国をはじめ、ほとんどの国が該当する。海外で暮らしたり、海外旅行をした人、あるいは海外とビジネス上のかかわりをもったことのある人なら、だれもが感じるのは、海外では日本にいるときのように呑気にしていたら騙されてしまう、自分の身は自分で守ることが必要だということである。

日本人は、ともすると「そんなインチキはしないだろう」「ちゃんとやってくれるはず」「そんなえげつないことをするはずがない」「疑うようなことはしたくない」などと無意識のうちに相手を信頼してしまう。だが、それは性善説に立つ姿勢であり、ほとんどの国は性悪説に立っているので、常に相手を疑い、警戒することで自分の身を守るのは、国民の基本的な姿勢とみなされている。

■政治家にお任せではなく、自ら考えて行動すべき

グローバル化が急速に進行している今日、経済だけでなく価値観もグローバル化しており、日本人のなかにも性悪説に染まる者も出てきている。そうした動きは、グローバル化の最前線にいる実業界にも政界にもみられる。

政治も経済も、性悪説に立つ国々や企業とやり合っていくには、こちらも性悪説を前提に警戒心をもって交渉しなければならない。それは必然であり、やむを得ないことであろう。

だからといって、国民の間でも性善説を捨てて性悪説に立って人づきあいをするというのはあまりに淋しいことである。だが、自分たちの生活に大きな影響を及ぼす政治・経済の動きに対しては、お任せの姿勢で受け入れるのではなく、警戒心をもってしっかりと考えて行動するようにすべきであろう。

----------

心理学博士

1955年東京生まれ。東京大学教育学部教育心理学科卒業。東芝市場調査課勤務の後、東京都立大学大学院心理学専攻博士課程中退。カリフォルニア大学客員研究員、大阪大学大学院助教授などを経て、現在、MP人間科学研究所代表、産業能率大学兼任講師。おもな著書に『〈ほんとうの自分〉のつくり方』(講談社現代新書)、『「やりたい仕事」病』(日経プレミアシリーズ)、『「おもてなし」という残酷社会』『自己実現という罠』『教育現場は困ってる』『思考停止という病理』(以上、平凡社新書)など著書多数。

----------

(心理学博士 榎本 博明)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

習近平氏への不満が社会全体に充満、「次の時代」に備えよ 政治体制転換は日本の利益【中国の今を語る②】

47NEWS / 2024年5月30日 12時0分

-

内藤克彦 本当に強かった日本 イタリア・ルネサンスのエリートが見た戦国日本 「人々は礼儀正しく…領国内の治安は欧州よりも良い」

zakzak by夕刊フジ / 2024年5月27日 6時30分

-

【心理テスト】あなたの魅力 あの人と写真を撮るなら?

CREA WEB / 2024年5月26日 18時0分

-

宿泊地でバレた悪童ネリの“本性”が話題 日本人に対する行動「一夜にして悪役から…」

THE ANSWER / 2024年5月9日 6時13分

-

「暇がとにかく怖い!」と感じたら…定年後の人生を充実させるために、スマホを置いてやってみてほしいこと【心理学博士の助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月4日 11時15分

ランキング

-

1ガスト、大人のお子様ランチプレートがおつまみとして素晴らしすぎた<チェーン店ひとり酒>

日刊SPA! / 2024年6月2日 15時52分

-

2テレビの電源を「本体の主電源」で消すと故障の原因になるってホントですか? 【専門家が回答】

オールアバウト / 2024年6月2日 20時35分

-

3「餃子の王将」この2年で4度目の値上げを発表。それでもお客が離れない“2つの理由”

女子SPA! / 2024年6月1日 8時46分

-

4関東撤退から半年 東京に復活した「東京チカラめし」、なぜ新店舗が庁舎内に?

ねとらぼ / 2024年6月2日 12時0分

-

5月19万円の年金で貯蓄3000万円でも「贅沢はできない」67歳男性が語る年金暮らしのリアル

オールアバウト / 2024年6月1日 22時20分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください