「会社は学校ではない」は間違っている…学ばない日本人に「学びの火」をつけるため過小評価されていること

プレジデントオンライン / 2023年6月28日 14時15分

■人との「つながりの無さ」が学びを阻んでいる

リスキリングを進めようとする企業が、もっとも頭を悩ませるのが、「研修などを用意しても、一部の社員しか学ばない」という「学びの偏在化」問題です。自律的な学び、キャリアに合わせた選択的な学び、といくら言っても、ついてくる従業員が1、2割しかいなければ施策は失敗に終わります。

その背景にある問題は、すでに連載で述べてきました。ポイントは、日本の「社会関係資本の希薄さ」と、他者を信頼する「社会開拓力の無さ」という2つのハードルです。

大人の学びは他者との相互作用の中で「社会的」かつ「共創的」に営まれます。机の上で一人で教科書を読む学校の試験勉強ではありません。モチベーションも、学びそのものも、つまり学ぶ本人とその周囲にいる「他者」とのさまざまな関わり方であることが学習理論の発展とともに多角的に明らかにされてきました。

筆者と立教大学の中原淳教授との共同調査においても、働く人の学び直し意識には、組織内の上司・同僚からの継続的な学習支援だけでなく、「組織の外の他者」との交流もプラスに寄与していました。自社について他人に紹介したり話したりすることが多い人は、学びなおし意識が高いということも分かっています。

■「学び」のためのコミュニティづくりが不可欠

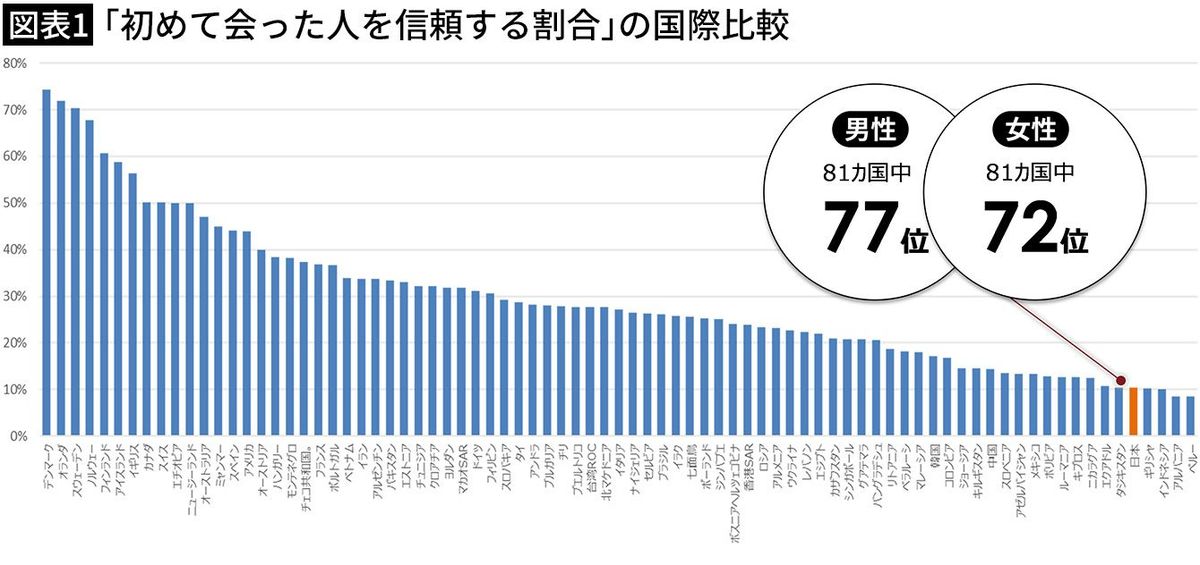

しかし、下記の世界価値観調査の結果を見ても分かる通り、日本社会の特徴は、「他人を信頼しない」ということです。

日本人は、すべての人を信頼しないのではなく、「知らない人」と「すでに知っている人」との信頼ギャップが極めて大きい国です。これはつまり、日本人は自ら人間関係を積極的に開拓していくためのベースとなるような他者への信頼があまりにも低いことを意味します。この状態では、学ぶ仲間を自発的に作っていくような個人は、学びの「他者」を外部まで広げていくような個人が増えていくことは、ほとんど期待できません。現在の「独学」ブームもまさにそのことの表れとして見ることができます。

企業が組織としてリスキリングを進めたいならば、この「学びの共助」とも言うべきコミュニティ化を戦略的に考える必要があります。スローガンは、「学びをフックにして、他者とつながり続けるためのハコづくり」です。

■「コーポレート・ユニバーシティ」という希望

こうした学びのコミュニティ化に関連して、筆者が特に注目し期待を寄せているのが、「企業内大学」「コーポレート・ユニバーシティ」の流れです。いま、多くの企業がコーポレート・ユニバーシティとして自社の研修システムを刷新・進化させていっています。

コーポレート・ユニバーシティとは、企業が社員教育のために企業内に設立する教育プラットフォームのことです。通常、バラバラに実施されている企業内の研修を組み合わせて、「学校」というメタファーを用いながら統一的に育成体系を考えていく仕組みです。

一言にコーポレート・ユニバーシティといってもその具体的な内容は千差万別です。社内で講師を集め、仕事のノウハウからマインドセットまで多様な講座を用意し、従業員参加型のイベントやワークショップなどを企画していく企業が多いですが、目的を「次世代リーダー育成」に偏らせている企業もあれば、新卒入社者全員を対象にしたデジタル教育に力を入れる企業もあります。

こうしたコーポレート・ユニバーシティは、特に新しい実践ではありません。最初期のコーポレート・ユニバーシティとしては、ゼネラル・エレクトリック(GE)社が1955年にフロリダ州に設立したものがあり、他にはマクドナルドのハンバーガー大学、モトローラのモトローラ大学などの事例がよく知られています。アメリカのコーポレート・ユニバーシティは近年も増加を続けており、2010年には3700機関以上あるとも言われます。また、大学やコミュニティカレッジと提携して教育プログラムを実施することが多いのもアメリカのコーポレート・ユニバーシティの特徴です。

■日本の十八番としての社内教育施設

このような例を並べると、コーポレート・ユニバーシティはいかにもアメリカ的な先進的な経営施策に見えます。しかし、企業が「学校」という独自の教育機関を通じて人を内部育成する施策は、もともと日本の製造業の十八番とも言える施策でした。

日本では明治後期以降、特に日露戦争を契機として生産技術が大幅に向上するにしたがって、そうした技術を継続的に学んでくれる技術者が大量に必要になりました。しかし、それまでの生産現場は、きわめて流動性の高い親方請負制でした。親方が工場主(資本家)から仕事を請け負って、親方が部下である職工や徒弟らに作業を行わせる、間接雇用のような形です。

流動性の高いこうした人材に頼っていては安定的に工場のラインを動かすことは難しいですし、知識や技術が企業の中に溜まっていきません。その課題をクリアするために、親方を通じた間接管理から人を長期的に雇う方向へとシフトしていく中で生まれたのが、技能者養成施設としての企業内訓練校です。企業内訓練校は、人材管理そのものの変化の中で生まれた、「ナレッジ・マネジメント」施策だったわけです。

そうした企業による訓練施設は、現在も認定職業訓練校などの形態で、大手製造業企業において数多く運営されています。トヨタ自動車のトヨタ工業学園やデンソーのデンソー工業学園、日立製作所の日立工業専修学校などが伝統的なものとしてよく知られています。

■リーマン・ショック後に落ち込んだ日本企業の人材投資

典型的な企業内訓練校は、中卒者・高卒者を中心として、学校卒業後に数年間、手当をもらいながら総合的な教育訓練を受ける場です。多くの場合で寮生活が営まれ、実務教育以外にも「心身教育」という名の企業人としての心構えも施されながら、技術者として基礎から育て上げられていました。

そうしたブルーカラー領域の「企業内訓練校」とは別に、日本の先進企業が本格的に「コーポレート・ユニバーシティ」に取り組み始めたのは2000年前後から。経済の重心が徐々にサービス産業へと移ると同時に就業者の高学歴化が進み、企業訓練校が主な対象としてきた高卒・中卒者が減っていきました。そうした中で、アメリカで勃興してきたコーポレート・ユニバーシティの実践を横目に見つつ、日本企業もコーポレート・ユニバーシティをホワイトカラーも含んだ社員教育機関として続々と立ち上げてきました。

しかし、その一方ですでにバブル崩壊を迎えていた日本企業においては、人材投資費の抑制はすでに始まっていました。2000年代半ばのブームの後にはリーマン・ショックがあり、昨今に至るまで企業の人材育成費は拡大せず、いつの間にか消えていったコーポレート・ユニバーシティも少なくありません。

■「キャリアの学校」としての企業

そして今、「DX人材育成」「リスキリング」というブームの中で、大企業、中小企業ともにこのコーポレート・ユニバーシティ方式を取り入れる企業がまた増えてきました。

リスキリング・ブームと相まって、「第3次」ブームを起こしています。ダイキン工業の「ダイキン情報技術大学」、ヤマト運輸の「Yamato Digital Academy」、ヤフーを運営するZホールディングスの「Zアカデミア」など、近年続々と再編が進みます。

まさに「学びのコミュニティ化」の施策であるコーポレート・ユニバーシティの進化は、日本のリスキリングの鍵を握っていると筆者は考えています。それは、企業がビジネスという「仕事の場」であると同時に、継続的に学び合う「キャリアの学校」のような仕組みへと進化・深化していくことができれば、社会関係資本と社会ネットワークを構築していく基礎として期待できるからです。

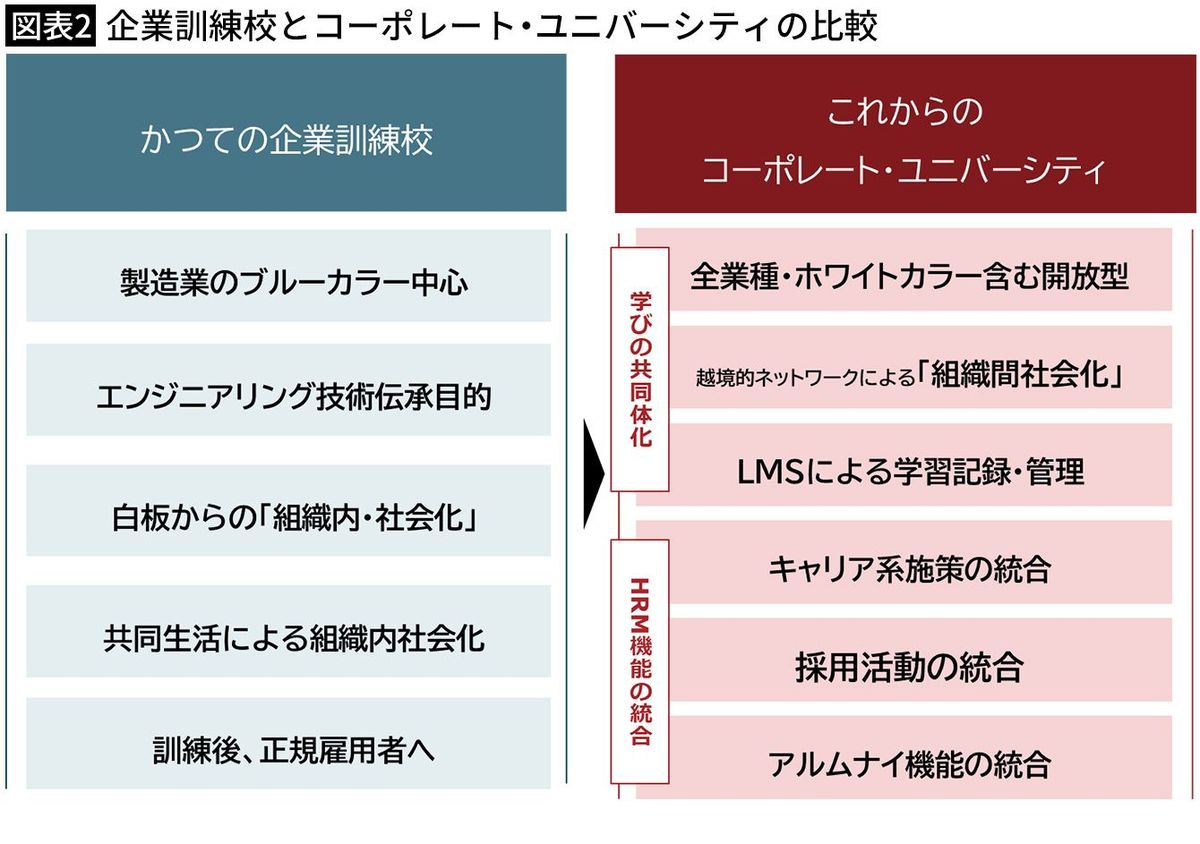

かつての企業訓練校と対比させる形でまとめましょう。これからのコーポレート・ユニバーシティは、全業種・ホワイトカラー含む形態になっていること、部門を超えた越境的なネットワークづくりによって、「組織内」ではなく「組織間」の社会化・育成をほどこすものになります。また、LMS(学習管理システム)を中心に、ラーニング関連のテクノロジーの活用も同時に進んでいくでしょう。

さらにコーポレート・ユニバーシティという統一的なパッケージには、その他の人材マネジメントの諸機能を統合・包含していくことも可能になります。いわゆるキャリア研修をコーポレート・ユニバーシティの中のプログラムとして取り込む企業はありますが、研修プログラムだけでなく、「キャリアの対話会」や「ピア・コンサルティング」など、同年代と語り合うキャリア・イベントの機会を用意することもできます。

また、外部まで開かれたタイプのコーポレート・ユニバーシティもすでにでてきました。そこでは他社の人材も交えて学び、交流を図ることで、将来の採用候補と出会ったりつながりを作ることもできます。離職者でも参加できるようにすれば、最近盛んになってきたコーポレート・アルムナイ(企業同窓生)との関係構築もできます。

■「つながり」のための予算を確保しよう

まとめれば、これからのコーポレート・ユニバーシティは日本人の「社会開拓力」の無さを前提として、組織として社会関係資本という学びのリソースを後押しする仕組みです。

そうした集合研修や集合型のイベントには、懇親会や集会、レクリエーションなどのその後のインフォーマルな集まりに対しても工夫が必要です。社会開拓力が無い日本人は自発的に声をかけることが少ないので、ネットワークづくりの機会を誰かが用意する必要があります。懇親会場を手配する、軽食を用意する、その集まり含めて予算化しておくなどの工夫が無いと、せっかくの集合的なイベントも、散発的なつながりしか期待できません。

■人とのつながりの中で学ぶのが日本人に向いている

こうしたコミュニティ化の支援は、行政も後押しすることができるでしょう。とくにリソースの少ない中小企業にとっては、競合関係のない他社との共同でコーポレート・ユニバーシティのような学びの機会を創出することもできるでしょうし、地元の仲の良い企業同士で、一般的なスキルなどについての合同研修を開催するなどからスタートすれば、それほど難度が高いものでもありません。

さて、今回は「一部の社員しか学ばない」というリスキリングにとっての重い課題について考えてきました。この問題に直面した人事や経営の多くは、「個」のやる気を刺激しようと頭を悩ませます。しかし、「個」に対するカンフル剤のような施策だけでは、ほとんどの人は継続的に学ぶことはないでしょう。「稼げる資格」「これから必要なスキル」などの情報を個人が得ても、学びが続かないのと同じです。

そうした個に閉じた「ろうそく型」のような動機づけよりも、他者と関わるハコの中で、刺激を受け合って学んでいく「炭火型」の動機づけが、日本人の学びの「火」をつけるには向いている。筆者はそう確信しています。

----------

パーソル総合研究所上席主任研究員

上智大学大学院総合人間科学研究科社会学専攻博士前期課程修了。NHK放送文化研究所に勤務後、総合マーケティングリサーチファームを経て、2015年パーソル総合研究所入社。労働・組織・雇用に関する多様なテーマの調査・研究を行う。専門分野は人的資源管理論・理論社会学。『働くみんなの必修講義 転職学 人生が豊かになる科学的なキャリア行動とは』(KADOKAWA)、『残業学 明日からどう働くか、どう働いてもらうのか?』(光文社)、『会社人生を後悔しない40代からの仕事術』(ダイヤモンド社)など共著書多数。新著に『リスキリングは経営課題~日本企業の「学びとキャリア」考』(光文社新書)がある。

----------

(パーソル総合研究所上席主任研究員 小林 祐児)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

リスキリングの意欲を高める モチベ―ションの科学ー『月刊先端教育』 2024年7月号を発売

PR TIMES / 2024年5月31日 14時15分

-

【2024年5月30日(木)12:00~13:00】なぜ「リスキリング」か? 人と組織の成長 を促す育成×仕組み化をテーマに、パーソルイノベーション株式会社 とオンラインセミナーを開催

PR TIMES / 2024年5月24日 14時40分

-

リスキリング支援サービス『Reskilling Camp』、株式会社識学とオンラインセミナーを開催

PR TIMES / 2024年5月23日 12時45分

-

パーソルグループ、東京都より「大企業と連携した中小企業・スタートアップの成長促進に向けた人材交流支援事業」を受託

PR TIMES / 2024年5月14日 15時6分

-

パーソルキャリアの小学校・中学校への出前授業に社員が参加することを通じて、自身の仕事やキャリアの再定義を行う「キャリア“共育”プログラム」が、パーソルグループの社員向け公募型研修に正式採用されました

PR TIMES / 2024年5月10日 17時40分

ランキング

-

1「富士山を黒幕で隠す」日本のダメダメ観光対策 「オーバーツーリズム」に嘆く日本に欠けた視点

東洋経済オンライン / 2024年6月2日 8時0分

-

225年末まで減産延長=油価下支えへ―OPECプラス

時事通信 / 2024年6月2日 23時29分

-

3PIAAからヘッド&フォグ用LEDバルブ 6000K「超高輝度」シリーズ・5製品が登場

レスポンス / 2024年6月2日 10時30分

-

4なけなしの貯金と「年金月14万円」で暮らす70代女性、冷房代が払えず「“タダで涼める”スーパーへ避難生活」が続くも…「店長のひと言」で人生が一変したワケ

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月29日 9時0分

-

5万博「経済効果」は2.9兆円? 国と民間、大阪府市で異なる予測の数字なぜ

産経ニュース / 2024年6月2日 18時43分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください