「3倍の吸引力」より「ドリップコーヒーの話」ができるか…掃除機の「潜在顧客」を獲得するエモい表現

プレジデントオンライン / 2023年7月7日 17時15分

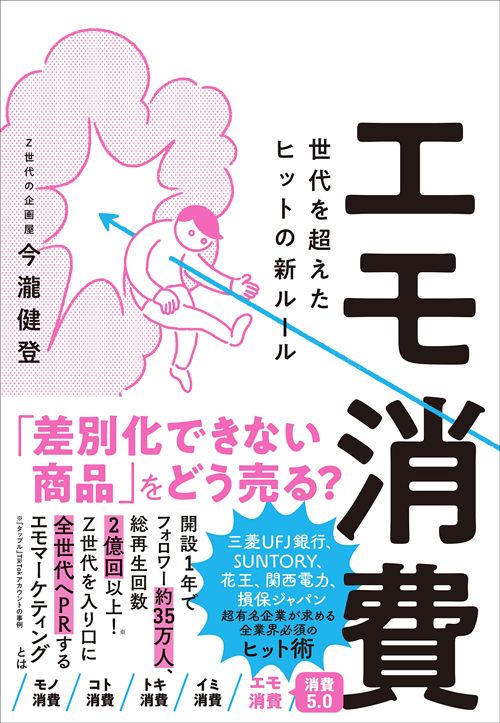

※本稿は、今瀧健登『エモ消費 世代を超えたヒットの新ルール』(クロスメディア・パブリッシング)の一部を再編集したものです。

■TikTok開設1年でフォロワー約35万人、2億回再生へ

弊社がプロデュースしているプロジェクトの1つに、マッチングアプリ「タップル」の公式TikTokアカウント『幼馴染と共同生活中(略称:「おさ活」)』があります。

このアカウントでは、幼馴染との共同生活というシチュエーションを通して、見ると恋したくなるようなショート動画を投稿しています。アカウント開設1年でフォロワーは約35万人、総再生回数は2億回を突破しています(2023年3月末現在)。

タップルの飯塚勇太社長からのご依頼を受けてスタートしたもので、「恋愛総量を増やす」をテーマにしたブランディングの一環です。

日本では少子高齢化や長引く不況により、恋愛や結婚をしない若者が増えている。そのなかで多くの人たちを「恋愛したい」という気持ちにできれば、会社としての社会的責任を果たすことにも繋がるのではないか。そのためにどうすればいいのかというご相談でした。

誰かに「恋をしたい」と思ってもらう。そのためには、「キュン」とする気持ちの共感が必要だと考えました。

その発信方法としては、文字や画像よりも動画のほうが情景を伝えることができ、自分を投影しやすい。そこで、縦型動画のプラットフォームであるTikTokで配信することになりました。

■「付き合う前の、あの時間」にキュンとする

企画を考えたとき、まず社内のプロジェクトチームで「見るとキュンとする動画ってどんなものだろう?」と話し合いました。

恋愛についていろいろな人に聞いてみると、みんな口を揃えるのが「付き合う前の、あの時間」と言います。

「くっ付きそうだけれどくっ付かない」「気になるけれど、口にはしない」といった恋愛初期の雰囲気は、誰でも経験したことがあるものだと思います。それを訴求することで「自分も恋愛をしたい」という気持ちを引き起こすことはできないかと考えました。

そこから、少女漫画にもあるような「幼馴染」というキーワードが挙がりました。ちょっとキュンとする仲よし感、恋が芽生えてしまいそうになる瞬間、あるいは、「この人だけは理解してくれる」というような心理的な繋がりを表現するのはどうか、というアイデアです。

タップルのアカウントで配信されているそれぞれの動画では、告白する場面や誕生日のお祝いといった特別なシーンではなく、日常生活の中でのちょっとした駆け引きや思いやりを表現しています。

一緒に近くのコンビニに行った帰り道、しりとりゲーム、友達の恋バナをニヤニヤしながら応援するなどといったシーンを切り取っています。

■ブランディング施策がコンバージョンに繋がるのか?

「おさ活」の運用は、多くの人にタップルを知ってもらうという目的もありますが、プロジェクトを始める時点ですでにタップルは認知度の高いブランドでした。

メインの目的は、「恋愛総量を上げる」ことを通して、タップルを知っている人たちに、より魅力的なブランドとして認識してもらうことです。

そこで、再生数とフォロワー数に標準を置いてプロジェクトを進めていました。ただこうしたブランディング施策をする際によく出る議論として、「本当にコンバージョンに繋がるのか」といったことがあります。動画をたくさんの人に見てもらったところで、実際に売り上げが増えるのかという考え方です。

まず、「おさ活」のコンテンツの再生回数は、総計で2億回以上、平均で100万回以上です。各動画の最後には、タップルのロゴがアニメーションで表示されます。

「単純接触効果」といわれるように、人には見た数が多いほど好感度が上がるという心理があります。少なくとも、実際の効果にも繋がっているはずです。同じことを広告でやろうとしても、まず届かない数字です。

より直接的なコンバージョンの面でも結果が出ています。タップルのアプリをダウンロードするとアンケートがあり、どこでサービスを知ったかを答える項目があります。その中でも「おさ活」からのダウンロードが多くなっていました。

■どんな商品やサービスにも応用可能

タップルの事例は、TikTokにおける企業ブランディング施策の最高事例と表現して差し支えないと思います。ただ、タップルのターゲットは、主に若年層です。

そこでどれだけ結果が出ていても、もっと上の世代を顧客層とするビジネスにはノウハウを流用できないのではないか、と思われるかもしれません。

しかし、エモマーケティングのノウハウは、どんな世代をターゲットとする商品やサービスにも応用できます。弊社ではほかにも数多くの企業からご依頼をいただき、いまのところ順調に結果も出ています。

詳しくは本書の第1章でご覧いただきたいですが、Z世代の特徴をまとめると以下のようになります。

・Z世代に刺さる発信ができれば、全世代に拡散する

・Z世代は広告が嫌い

・Z世代は自分にとっての「買う理由」を探している

・小さな流行が多発する時代に合わせて、マーケティングも分散すべき

この課題をすべて解決するのが、「エモマーケティング」です。

Z世代に共感してもらえる発信をすることで、すべての世代に広がります。広告ではなく利害関係のない人からの拡散なので、信頼性が高い手法です。

それに「エモ」には決まった形がありません。エモの条件や考え方をお話ししていきますが、同じ発信を見ても、人によって感じるエモは異なります。そこで生まれるものが、自分にとっての「買う理由」になります。

そして、エモマーケティングでは1つの商品やサービスについて5つ以上の発信をします。人によって感じ方の違うアプローチを複数行うことで、より多くの人に届きます。

効果的なエモマーケティングを行うためには、その前提となる「エモ」を理解する必要があります。本稿では、人はどんなときにエモを感じるのかをお話ししていきます。

■現実的に想像し得る、小さな幸せを演出

エモマーケティングの目的は、潜在顧客を顕在顧客に変えることです。例えば掃除機を売りたいとき、掃除機を欲しいとは思っていない人、あるいは「言われてみれば、掃除機が欲しいな」という人に、掃除機を買おうと思ってもらうアプローチです。

潜在的に掃除機が欲しいと思っている人に、「この掃除機を買えば掃除が楽になる」と言われても、「それはそうだろう」と、あまり実感が湧きません。

あるいは「従来商品の3倍の吸引力!」と言われても、世の中には機能が充実した掃除機がたくさんあります。いまは、商品そのもので差別化することが難しくなっています。そこで「想像」させることで差別化を図ります。

例えば、「いつもより早く掃除が終わったから、ドリップコーヒーを淹(い)れて夫婦で飲んだ」という表現になるとどうか。「掃除が楽になる」ということとは別の魅力を伝えることができます。そこで消費者が「掃除機欲しいな」という意識になれば、機能的には似たような掃除機があっても、自分にとっての「買う理由」になります。

ただ、それがすごく大きなハッピーになってしまうと、つくられた世界になってしまいます。例えば「掃除で短縮された時間を使って株で大成功!」といったことになると、誰でも「そんなに上手くいかないよ」と感じてしまいます。

現実的に想像し得る、小さな幸せを演出します。「この商品があると、ちょっと生活が楽しくなる」「何となくよさそうだから、買っておくか」くらいの感覚を持たせることが理想です。

■顧客目線が「商品の魅力」から「得られる気持ち」へ移行

エモマーケティングの目的から見ても、従来のプロモーションでは訴求できないことがわかると思います。

企業としては、「大特価!」「当社比○倍!」といった魅力を伝えたくなりますが、Z世代にとって、機能面や金額的な理由は自分にとっての「買う理由」になりません。

例えば中華街でお店を探しているときに、「中華街でいちばん小籠包がおいしいお店」と看板の出ているお店があったとします。これでは「小籠包がおいしい店なんだな」で終わってしまいます。小籠包がおいしい店はほかにもたくさんあるでしょう。

消費者に自分のための商品だと思ってもらうために必要なのは、お店に行ったときに「どんな気持ちになれるのか」という部分です。

「カップルにお勧めの中華料理屋」であれば、少し想像しやすくなります。あるいは「デートで立ち寄りたい、肉汁溢れる小籠包のお店」ではどうでしょうか。より「どんな気持ちになれるのか」を想像できると思います。

結局、いまも昔も、何かを売るためには「顧客目線」が必要だという話になるのだと思います。商品やサービスを売るためには、消費者が得たい情報を伝えることに尽きます。

それがいままでは「商品の魅力」だったわけですが、いまは「商品を買ったときに得ることのできる気持ち」に移っている。だからそれを打ち出せばいいということです。

このように、エモマーケティングは、エモを感じるシチュエーションを伝えるものであり、商品の魅力を伝えるものではありません。ということは、エモは商品を選びません。

直接的にエモを生み出しやすい商品とそうではない商品もありますが、最低限の機能を備えていれば、商品でもサービスでも、店舗ビジネスでも、基本的にはどんなものでも応用できます。

----------

僕と私と株式会社CEO

一般社団法人Z世代代表、Z世代の企画屋。1997年生まれ、大阪府出身。横浜国立大学教育人間科学部在学中に起業。花屋のコンサルティングやグラフィックデザインを担うほか、花贈りブランド『HANARIDA』をリリース。2020年、大学卒業後に教育コンサルティング会社に就職。同年に「僕と私と株式会社」を設立し、Z世代向けのマーケティング・企画UXを専門に事業を展開する。メンズも通えるネイルサロン『KANGOL NAIL』、食べられるお茶『咲茶』などを企画。プロデュースしたマッチングアプリ「タップル」の公式TikTokアカウントでは、開設1年でフォロワー約35万人、総再生回数は2億回を突破している(2023年3月末現在)。また、「サウナ採用」などのユニークな働き方も提案。

----------

(僕と私と株式会社CEO 今瀧 健登)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

Z世代の約4割が交際経験なし。Z世代&ミレニアル世代に恋愛観に関する意識調査を実施

PR TIMES / 2024年6月13日 12時45分

-

「職場結婚」なんてタイパが悪いだけ……今どきの婚活は合理性重視の「タイパ婚」が主流?

オールアバウト / 2024年6月12日 22時5分

-

【6月13日開催】「エモい」と「〇〇」~Z世代への有用なマーケティング手法とは?~

PR TIMES / 2024年6月2日 21時40分

-

マッチングアプリ「タップル」と福井県が「恋愛および結婚支援に関する連携協定」を締結

PR TIMES / 2024年6月1日 22時40分

-

「進研アド」×「ぼくわた」森ノ宮医療大学のSNSプロモーション動画を企画!学生視点で大学生のリアルを届ける

PR TIMES / 2024年5月30日 13時15分

ランキング

-

1「有給を使い切って退職」と「買い取って早めに退職」 会社・社員にとってお得なのは?

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月14日 6時25分

-

2トヨタ、新型クラウンの発売延期 不正問題受け、認証取得見送り

共同通信 / 2024年6月14日 18時2分

-

3「読者の7割ばあちゃん」福岡の新聞ヒットの裏側 75歳以上が働く「うきはの宝」のリアルに迫る

東洋経済オンライン / 2024年6月14日 7時0分

-

4テスラ株主、560億ドルのマスク氏報酬案承認 米企業で史上最高

ロイター / 2024年6月14日 8時30分

-

5マクドナルド 「サムライマック」の「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」14日から期間限定発売 ファン「今回こそ!」「絶対うまいやつだ」と感激

iza(イザ!) / 2024年6月13日 13時13分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください