敵襲に追われ、猛禽類に食われ白骨化した戦友…ワコール創業者・塚本幸一が経験したインパール作戦の悲劇

プレジデントオンライン / 2023年7月9日 9時15分

■生きている者が必ずしも幸運だとは言いがたかったこの世の地獄

「国境さえ越えれば……」

それだけを呪文のように繰り返しながら、ビルマ(現在のミャンマー)の昏(くら)いジャングルの中を彷徨(ほうこう)していた。目指すは中立国のタイ。そこまで行けば敵も手を出せないのだが、執拗(しつよう)な追撃に多くの兵が命を落としていた。

いつどこからあるかわからない敵襲。神経は限界まで張りつめている。月明かりの下、聞こえるものといえば、足下で折れる小枝の音、戦友たちの息づかい、自分の心臓の鼓動……そして、とりわけ恐ろしかったのが耳元で時折聞こえてくる蚊の羽音である。

骨と皮だけの幽鬼(ゆうき)のような姿になっても、熱帯の蚊は容赦なくなけなしの血を奪い、そのお代とばかりにマラリア原虫を潜り込ませてくる。すると草の根を食べてようやく飢えを凌(しの)いでいる体はたちまち高熱を発し、ひとたまりもなく衰弱していくのだ。

すでに多くの仲間の魂魄(こんぱく)が、胸かきむしるほど思い続けた家族の元へと戻っていった。この世の地獄にあっては、永遠の静謐(せいひつ)の中にいる死者よりも生きている者のほうが幸運だとは必ずしも言いがたかった。

突然、目の前に沼が現れて行く手を遮(さえぎ)られた。迂回(うかい)する体力は残っていない。

(万事休すか……)

諦めかけたその時、何やらぼーっと一筋の黒いものが見えてきた。

■念仏を唱えながら渡った「死体の橋」

「おい、見ろ! 橋じゃないのか?」

喜んだのもつかの間、そこにたどり着いた者の口からは、言葉にならないうめき声がもれた。橋だと思っていたものは、無数に折り重なった日本兵の死体だったのだ。のどの渇きを癒(い)やそうと水辺にたどり着いたものの、そこで力尽きたらしい。

だが、ここで躊躇(ちゅうちょ)しているわけにはいかない。

(許してくれ……)

口の中で念仏を唱えながら、死体を踏んで渡り始めた。踏むたびにずぶりと沈む。その感触がたまらない。

その時である。水の中の目がかっと開き、濁(にご)った眼球と視線が合った。半ば白骨化した腕で抱きつかれ、あっという間に底知れぬ沼の中に引きずり込まれていく。

「うぁー!」

絶叫した瞬間、周囲が暗闇に包まれた。

(真っ暗だ。何も見えない!)

底知れない恐怖に全身の毛が逆立った時、明かりがぽっと灯(とも)った。

そこは見慣れた我が家の寝室だった。前髪が額に張り付き、水の中にいたかのように汗がしたたっている。夢だったと理解するのに数秒を要した。

「またどすか……。なんにも心配いりしまへん」

隣で寝ていた妻良枝(よしえ)が、そう言いながら物憂(ものう)げに起き上がってきた。

慣れたもので驚く様子もない。しなやかな白い指で彼の寝間着(ねまき)の前を合せると、子どもをあやすように背中をぽんぽんと叩いてくれた。

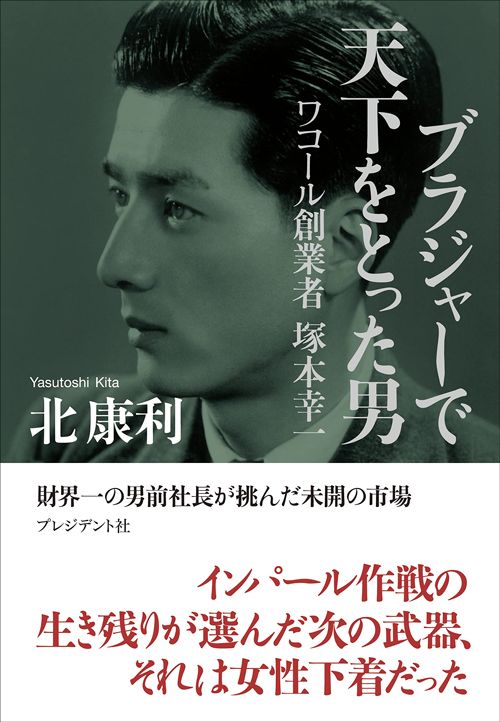

男の名は塚本幸一(つかもと こういち)。世界有数の女性下着メーカーとして知られるワコールの創業者だ。

彼は太平洋戦争の激戦の中でもとりわけ悲惨なものとして知られるインパール作戦の生き残りだった。

■敗走した道は後年、「白骨街道」と呼ばれた

インパール作戦は、英国陸軍の拠点であるインド東北部の州都インパールをビルマ側から攻略し、中華民国への支援物資の供給ルート(蒋介石(しょうかいせき)を援助する、いわゆる“援蒋(えんしょう)ルート”)を分断しようとするものだが、食糧の確保も武器装備も不十分なまま470キロを行軍させようとする無謀極まりないものであった。

この作戦を指揮した牟田口廉也(むたぐち れんや)中将の言葉に、

「元来日本人は草食である」

という迷言がある。戦場にはいくらでも草が生えているというわけだ。

そして現地で牛を調達し、荷物を運ばせた後に食糧として利用するという作戦が立案された。かのチンギス・ハーンが家畜を連れ、中央アジアを征服していった故事にならったものだ。

だが前方に広がるのはビルマ・インド国境の峻険な山々や沼地である。一面の草原である中央アジアとは違う。そんな戦場で、のんびり牛など引いていけるはずもない。案の定、渡河の際、連れてきていた半数が流れにのまれてしまった。

これは数ある愚策の一端にすぎない。インパール作戦の悲惨は、彼らが敗走した道が後年、“白骨街道”と呼ばれたことからもわかるだろう。

■生きながら食われ、やがて息絶えて白骨と化していく

着衣はぼろぼろで髭も髪も伸び放題。全身垢まみれで、かろうじて目玉で誰か判別がつく程度である。着替える服などないからシラミが湧く。体中かゆくてたまらず集中力が削がれる。

負傷兵の傷口には必ずと言っていいほどウジが湧いた。ハエが止まったかと思うと、もう次の瞬間には卵を産みつけ、そこからウジがはい出てくる。取ろうとしても傷口の奥まで入っているから取りにくい。だが膿をきれいにしてくれるという一面もあったのだ。食べるものがないから、そのウジ虫をとって食べた者もいた。貴重なタンパク源だった。

兵たちは体力を奪われ、飢餓に苦しみながらばたばたと斃れていく。

ビルマには大型のウミワシやタカが多い。人を襲うことなど滅多にないこれらの猛禽類(もうきんるい)も、瀕死の兵士となれば話は別だ。弱ってくると容赦なく襲ってくる。酸鼻(さんび)の極みと言うべきは、外に出ている顔、とりわけ目玉が狙われることだ。目が見えなくなると一巻の終わり。頬がつつかれて生きながら食われ、やがて息絶えて白骨と化していく。これこそが“白骨街道”のいわれだった。

■敵兵に殺された数より、餓死・自決のほうがはるかに多い

退却戦の時期ともなると、担架(たんか)に乗せられた隊員、松葉杖をつく兵に自決命令が出された。銃を取り上げられ、手榴弾が手渡される。

「いや、まだ動けます! 大丈夫です!」

そう必死に言い張る者は、古参兵によって背後から撃たれた。

ジャングルのあちこちで銃声が響き、手榴弾の破裂音が聞こえた。音を聞けば日本軍のものだとすぐわかる。耳をふさいでも否応なくその音は周囲にこだます。やがてみな、なんとも思わなくなっていった。

敵兵に殺された数より、餓死したり自決させられた兵士の方がはるかに多かった。それがインパール作戦だったのだ。彼が後に何度も悪夢に見た“人の橋”を歩いて湿地帯を渡ったのは、まさにこの頃のことであった。

山中のけもの道をさまよいながら、ようやく目的地であるタイ国境付近に到達した。気がつけば彼の部隊の55名はわずか3名となっていた。

■「生き残ってよかったのか…」自問自答の日々

そして迎えた終戦。その報せを塚本幸一は、タイの首都バンコク近郊の集結地バンボンで聞いた。その瞬間、泣きだす兵士もいたし、自決する者も出た。だがほとんどは、ただ茫然とするばかりだった。

(どの面さげて内地に帰れというのだ……)

という思いがなかったわけではない。

しかし、戦う理由がなくなった今、死んでどうなるものでもないという思いが、生き残った者ほとんどの共通した思いであった。

終戦の年の10月、武装解除された。

そして昭和21年(1946)5月末、幸一たちはバンコクに集められ、ようやく復員船で祖国に戻れることとなった。

生き残ったことを幸運として喜べる無神経さを彼は持ち合わせていない。復員船の甲板から油のような南洋の海を眺めながら、

(本当に俺は生き残ってよかったのか……)

そればかりを繰り返し自問自答していた。

身体から何か大切なものをごっそり削ぎとられ、心はすっかり干からびてしまっている。そんな状態のまま、果たして生きていくことができるのか……いや、生きていていいものなのか。

出航して3日目のこと、いつものように波頭を照らす日の光をぼんやり眺めていた時、ふとある考えが頭をよぎった。

(俺は生きているのではなく、生かされているのではないか? それがどれだけ心の重荷になろうが、死んでいった戦友の分まで生きていかねばならないのだ)

そう悟った時、その重さが逆に彼の心を軽くした。

(それならば、生きて帰っても許してもらえるかもしれない……)

そう思えたからだ。

■トコロテンの値段は戦前の200倍に跳ね上がった

「日本だぁ! 日本に帰ってきたぞ!」

陸地が遠目に見えてきた瞬間、兵士たちの間からすすり泣きの声が起こり、幸一もまた甲板に並んでいる他の戦友たち同様、滂沱(ぼうだ)の涙に頬を濡(ぬ)らしていた。

昭和21年6月12日の夕方、復員船は浦賀港に入港する。その翌日、5年半ぶりに、夢にまで見た祖国の土を踏んだ。

だが感傷的な気分に浸っていられたのはそこまでだ。ノミやシラミがたかっているというのでDDTの白い粉を頭からかけられ、我にかえった。

「よし、次!」

内地で除隊になった兵隊は、持てるだけの米や毛布を持って帰らせてもらえたようだが、幸一たちは5年7カ月の兵役の報酬として720円を支給されたほかは、身の回り品を入れるための麻袋とマラリアにかかっていた時のために特効薬のキニーネを1本渡されただけだった。

驚いたのが物価の高さだ。

上陸してすぐ浦賀の町で食べたトコロテンが10円もしたのには仰天した。戦前なら5銭ほどだったから200倍だ。

すさまじいインフレを前にして、激しい焦燥感にかられた。

■出迎えの人の中に家族の姿を見つける

帰国して2日目(6月14日)の夕刻に浦賀を出発した幸一は、品川駅で東海道線の貨物列車に乗り込み、同郷の復員兵たちとともに家族の待つ京都へと向かった。

彼らとは、そこではなればなれになる。誰言うとはなしに、京都駅に着いたら東山の護国(ごこく)神社(現在の京都霊山(きょうとりょうぜん)護国神社)にお参りしようという話になった。

6月15日午前4時前、京都駅に到着。

プラットフォームに降りたつと同時に、階級の上だった者が、

「整列っ!」

と声をかけ、隊列を組んだ。護国(ごこく)神社まで行進しようというのである。

ところが、ここで予期せぬことが起こった。GHQの憲兵が血相を変えて飛んできたのだ。

「今すぐ解散せよ! 徒党を組んではならん!」

有無を言わせず、その場で解散させられた。

日の丸の旗を振られて送り出され、命をかけて国のために戦ってきたにもかかわらず、帰ってきたらこのありさまだ。情けなくて涙も出ない。

だが、それをしばし忘れさせてくれる瞬間がやってきた。出迎えの人の中に家族の姿を見つけたのだ。父粂次郎(くめじろう)と妹富佐子(ふさこ)と叔父が出迎えに来てくれていた。

感動の瞬間である。

■第2回目の誕生日は「戦地から生還した、その日」

だが彼らは喜びあいながらも内心、幸一の変貌ぶりに驚いていた。もともとギリシャの胸像のように彫りの深い顔をしていたが、頬肉が削げ落ち、目が妙にギラギラしている。

家に向かう道すがら、幸一はずっと押し黙っていたが、突然、妙なことを口走った。

「今にビルを立ててやる!」

「はぁ?」

(お兄ちゃん、頭おかしなって帰ってきはったんとちがうか?)

富佐子は真面目に心配になったという。

戦争に負け、肩身の狭いことこの上ない。このままで終わってなるものかというやるせない思いが、そんな言葉となって口を衝いて出たのだが、富佐子は幸一の苦しい胸の内など知るよしもなかった。

自宅で彼の帰りを待っていたのが母信(のぶ)である。

「幸一!」

もう玄関で音がした瞬間から信の顔は涙で濡れている。彼女は、最愛の息子を今度こそどこにも行かせないとばかりにひしと抱きしめた。それは彼女にとって人生最良の瞬間だった。

幸一は後年、深い感動とともに、この日のことを振り返ってこう書いている。

〈私には誕生日が二回ある。その第1回目は、この世に生を受けた大正9年9月17日。そして第2回目の誕生日は昭和21年6月15日、二度と京都の土が踏めないだろうと覚悟していたのが、どこで、どう神様がお目こぼし下さったのか、戦地から生還した、その日である〉(『塚本幸一 わが青春譜』塚本幸一著)

■戦友たちの分まで精一杯生きることを心に誓う

ひとしきり無事を喜びあったが、頭の中は醒めたままだ。畳の上に座っている現実が受け入れられない。

家の中にいても落ち着かず、

「ちょっと護国神社に行ってくる」

と言い残して一人外に出た。

京都の護国神社は東山区清閑寺(せいかんじ)霊山町(りょうざんちょう)にある。明治天皇の勅令により、維新前、志半ばに倒れた志士たちの御霊(みたま)を祭神として創建以来、日清・日露戦争などを含む英霊たちを祀(まつ)ってきた。

みんなと一緒に参ることはできなかったが、戦場に散った戦友たちの眠るこの場所に帰国の報告をしないわけにはいかない。出征前、あれほどにぎわっていた境内も、今はひっそり静まりかえって不気味なほど。夏草が茂り放題で、かつての面影はない。

さらに驚くべきことを発見した。なんと占領軍の手によって護国神社は“京都神社”と名を変えられていたのだ。

敗戦の屈辱を改めて噛みしめ、千々(ちぢ)に乱れる心を必死に鎮めながら、とにもかくにも本殿の前に立って静かに手を合わせた。生まれてこの方、この時ほど敬虔(けいけん)な思いでお参りをしたことはない。本殿の奥にざわざわと戦友たちの気配を感じ、全身に鳥肌が立った。

(やはり帰っていたんだな……)

そう思った瞬間、次の言葉が自然と口をついて出た。

「生かされたこの命続く限り、日本の復興のために尽くします!」

戦友たちの冥福を祈るとともに、彼らの分まで精一杯生きることを心に誓ったのだ。

■護国神社で見た衝撃の光景

ところが……である。彼は忘れがたい光景を目にすることになる。

参拝を終えて参道を戻ってくる途中のこと、草むらの中でがさっと音がした。戦場にいたときの癖でこうした物音には反射的に姿勢を低くして身構える習慣がついている。

腰を落とし、目を凝らして音のした方向をうかがうと、目に飛び込んできたのは米兵と派手な化粧をした日本の女性が抱きあっている姿だった。強姦されているのでないことはすぐにわかった。だが、彼女はよりによって護国神社の草むらで敵だった米兵と抱きあい、白昼堂々キスをしているのだ。

たまらなく汚らわしいものを見た思いで、ぱっとその場を飛びのくと、参道を駆け下り、右に折れて八坂神社の山門あたりまで駆けに駆けた。走ることで、身体から汚らわしさを一刻も早く振り払おうとしたのだ。

悲しくて、情けなかった。

■この時まだネックレスも知らなかった

護国神社から帰った幸一は、京都駅に迎えに来てくれた礼を言おうと、自宅裏の離れに住む叔父を訪ねた。

玄関を開けると一人の男が商品の見本を広げ、叔父と話している。

「おお幸一か。こちらは、わしが戦争中に徴用されていた島津製作所で上司だった井上早苗さんだ」

と紹介された。

井上は風呂敷包みの中から桐の箱を取り出した。蓋に花の図柄が描かれている。

「京都の画家に一つずつ手描きしてもらいましてん」

蓋をあけて中の品物を見せられたが、戦地に長くいた幸一にはそれが何か思いつかない。

「数珠(じゅず)ですか?」

そう言うと呆(あき)れたような顔をされた。

「模造真珠のネックレスや」

「ネックレスってなんですか?」

「首飾りだよ」

後年、女性のファッションに関するものならどんなことでも知っていると豪語するようになる幸一は、この時なんとネックレスも知らなかったのである。

敗戦によってわが国は焦土となったわけだが、男性の多くが虚脱状態だった一方で、この国の女性たちの立ち直りは早かった。

敗戦の翌年には並木路子(なみき みちこ)の流行歌「リンゴの唄」が人々に元気を与え、もんぺ姿だった女性たちの中には、早くもおしゃれを楽しもうという人が出てきていたのだ。

■帰還したその日からビジネスが始まった

井上は岡山に住む親戚の作る模造真珠を取り寄せ、人絹(じんけん)でくるんだ台紙に載せ、さらにそれを桐箱に入れて高級感を出し、商品にした。米や砂糖などの統制品でないから自由に商売ができる。

そうは言っても貧しい日本人女性の購買力はたかがしれている。一番売れるのはやはり米兵相手の売店(PX)だった。日本土産と言えば、世界的に有名な“ミキモトのパール”が人気だったからだ。

「進駐軍に卸(おろ)すだけでは在庫がさばけんので、他の売り先を探しとるんや」

その言葉を聞いて血が騒いだ。ただでさえ米兵と戯れる女性を目にして興奮冷めやらぬ状態にある。何にぶつければいいかわからない怒りを商売で発散しようと思い至った。

「僕に任せてください!」

そう言って頼みこみ、その日決済の約束で商品を貸してもらうことにした。こうして彼の日本女性を美しくしようとするビジネスは、まさに故郷の土を踏んだその日から始まったのである。

----------

作家

1960年、愛知県名古屋市生まれ。富士銀行入行。資産証券化の専門家として富士証券投資戦略部長、みずほ証券財務開発部長等を歴任。2008年にみずほ証券退職、本格的に作家活動に入る。著書に『白洲次郎 占領を背負った男』(第14回山本七平賞受賞)『福沢諭吉 国を支えて国を頼らず』『吉田茂 ポピュリズムに背を向けて』(以上講談社)、『松下幸之助 経営の神様とよばれた男』『小林一三 時代の十歩先が見えた男』『稲盛和夫伝 利他の心を永久に』(以上PHP研究所)、『陰徳を積む 銀行王・安田善次郎伝』(新潮社)、『胆斗の人 太田垣士郎 黒四(クロヨン)で龍になった男』(文藝春秋)、『乃公出でずんば 渋沢栄一伝』(KADOKAWA)、『本多静六 若者よ、人生に投資せよ』(実業之日本社)などがある。

----------

(作家 北 康利)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

朝ドラ「虎に翼」俺たちの轟(戸塚純貴)は花岡(岩田剛典)に惚れていた? 心情吐露にさまざまな反響「動悸が止まらない」「人への深い愛だと思う」

iza(イザ!) / 2024年6月10日 10時1分

-

ロシア国防省前で帰還訴え 動員兵妻ら

共同通信 / 2024年6月4日 5時20分

-

朝ドラ「虎に翼」第10週(6月3日~)あらすじ 久藤(沢村一樹)の後押しで司法省で働き始める寅子(伊藤沙莉)、穂高(小林薫)は新しい仕事を紹介

iza(イザ!) / 2024年6月1日 8時15分

-

「虎に翼」、優三が助けた復員兵役は誰? 「舞い上がれ!」に出演、2年ぶりの登場

ねとらぼ / 2024年5月30日 14時26分

-

『虎に翼』“寅子”伊藤沙莉、“優三”仲野太賀の死を受け入れ号泣 ネットも涙「寅ちゃんより泣いている」

クランクイン! / 2024年5月30日 11時0分

ランキング

-

1すき家、18日に登場する“夏季限定の新商品”は牛丼ではなく… 「今年もやってきた!」と喜びの声も

Sirabee / 2024年6月12日 13時15分

-

2本当は不要な出費だった…!トイレの修理代7万円が「0円だったかも」と言い切れるワケ

日刊SPA! / 2024年6月14日 15時51分

-

3「挨拶しない自由があるんじゃないか」大炎上してしまった渦中の20代男性を直撃! ネットでの批判に「私は挨拶をします」

集英社オンライン / 2024年6月13日 18時30分

-

4定期テストの準備は2週間前からでは遅い…偏差値70超の生徒が書いた驚愕の「勉強計画見える化表」の中身

プレジデントオンライン / 2024年6月14日 10時15分

-

5傘を持っていく? 気象のプロに聞いた最大の判断基準は

マイナビニュース / 2024年6月14日 10時11分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください