ゴキブリは「ゴキブリ」という名称だから不快感増大…「ヒトカゲ→リザード」ポケモン進化で濁音が増えるワケ

プレジデントオンライン / 2023年7月9日 11時15分

※本稿は、今井むつみ・秋田喜美『言語の本質』(中公新書)の一部を再編集したものです。

■単語の形のアイコン性

オノマトペには特徴的な語形が多く見られる。「ドキドキ」「そろりそろり」「グングン」「ブーブー」のような重複形はその代表格である。オノマトペ語形はアイコン的(※)である。「ドキドキ」は鼓動が繰り返し打つから「ドキ」を繰り返す。「そろりそろり」も複数の歩数進むから重複形を用いるのである。なお、日本語オノマトペの代表的な辞典であるDictionary of Iconic Expressions in Japaneseを見てみると、1620語の収録語のうち571語(35%)がこの重複形である。

※ニャー=猫の声、ピカピカ=明るい点滅など、表すもの(音形)と表されるもの(感覚イメージ)に類似性があると感じられること。

反対に、繰り返さないことで繰り返さない出来事を表すのも語形のアイコン性である。「ドキッ」「ドキン」「ドキリ」はいずれも一回の鼓動を表すし、「ブー」というのも一回きりの豚の鳴き声を表す。先ほどの辞書には、このような単一形が547語(34%)見つかる。重複形と同様に、日本語のオノマトペの中心的存在と言えよう。

重複形と単一形のアイコン性はわかりやすい。語形で時間の輪郭を写し取る。わかりやすいだけあって、他の言語のオノマトペにもたくさん例を見つけることができる。コンゴ民主共和国のルバ語では、心配して瞬きする様子を「カバカバ kabakaba」という。二つの「カバ」で複数回の瞬きを表している。「ヨロヨロ」に相当するバスク語の「トリンクリントリンクリン trinkulin-trinkulin」も、「トリンクリン」を繰り返すことで複数回のよろめきを表している。さらに、西オーストラリアのニュルニュル語では、一回の射撃を「バニ bany」、複数回の射撃を「バニバニ bany-bany」という。

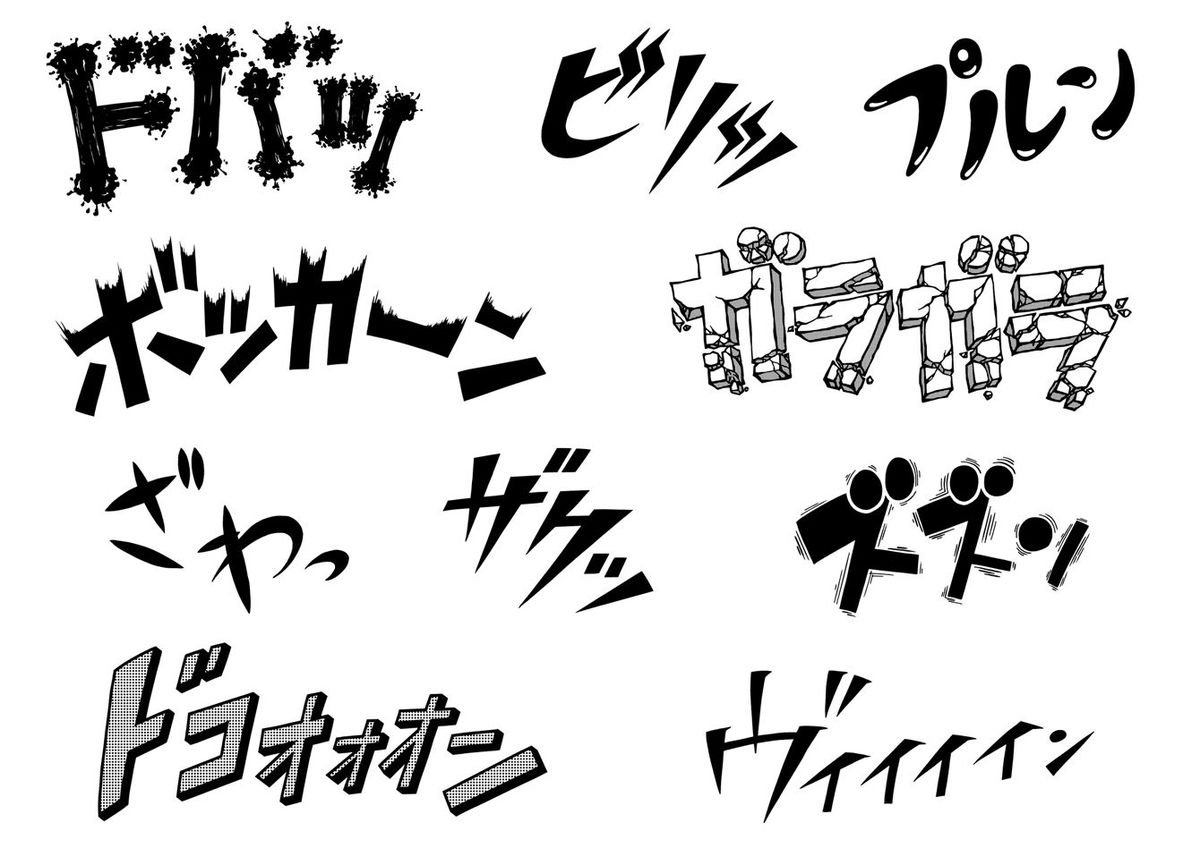

■音のアイコン性 清濁の音象徴

オノマトペのアイコン性は、それを構成する音にも認められる。音のアイコン性は「音象徴 sound symbolism」と呼ばれる。過去20年ほど国内外で研究が活発になり、その仕組みがかなり明らかになってきているが、まだわからないところもずいぶん残されている。

日本語のオノマトペはとりわけ整然とした音象徴の体系を持つ。すぐに思い浮かぶのは、いわゆる「清濁」(有声性)の音象徴だろう。「コロコロ」よりも「ゴロゴロ」は大きくて重い物体が転がる様子を写す。「サラサラ」よりも「ザラザラ」は荒くて不快な手触りを表す。

さらに「トントン」よりも「ドンドン」は強い打撃が出す大きな音を写す。gやzやdのような濁音の子音は程度が大きいことを表し、マイナスのニュアンスが伴いやすい。

「コロ」や「ザラ」や「ド」(ないし「ドン」)のようなオノマトペの中核となる要素を語根というが、Dictionary of Iconic Expressions in Japaneseから抽出できる598個の語根のうち、311個(52%)が「コロ/ゴロ」のように語頭の清濁についてペアをなす。清濁は、日本語の音象徴の「軸」と言ってよいほどの重要性を持つのである。

日本語の音象徴における清濁の重要性は、それがオノマトペ以外でも見られることからもわかる。「子どもが遊ぶさま」の「さま」に対して、「ひどいざま」の「ざま」は軽蔑的意味合いを持つ。「疲れ果てる」の「はてる」に対する「ばてる」にもぞんざいなニュアンスが伴う。

以前、あるテレビ番組で、癌(がん)を経験した女優の大空眞弓(おおぞら まゆみ)さんが、「『がん』じゃなくて『かん』と呼べばショックが少ないのに」というような話をしていた。これもまさに清濁の音象徴から来る感覚である。

ほかにも、「ブルドーザー」「バズーカ」「ゴジラ」「どんぶり」「仏壇」「ゾウ」「ブリ」はいずれも大きなものを表すが、日本語話者の耳には、いかにも濁音がぴったりと感じられるのではないだろうか。「プルトーサー」「パスーカ」「コシラ」「とんぷり」「ぷつたん」「そう」「ぷり」では、どこか物足りない。ゴキブリも「ゴキブリ」という名前のせいで、余計に嫌な生き物に見えているかもしれない。

清濁の音象徴は、ポケモン(ポケットモンスター)の名前研究でも報告されている。体長の長いポケモンや体重の重いポケモンに濁音が多いほか、進化が進むにつれて名前に濁を持ちやすくなることがわかっている。たとえば、「ヒトカゲ」というポケモンは進化すると「リザード」に名前を変える。濁音が一つから二つに増えている。濁音と大きさ、重さ、強さの関係は、まさに「ゴロゴロ」で見た音象徴である。

■続・音のアイコン性 その他の音象徴

音象徴はあらゆる子音・母音に宿る。たとえば、「のろのろ」「のたのた」「のそのそ」「のんびり」「にょろにょろ」「ぬるぬる」「ぬめぬめ」「ぬっ」「ねばねば」「ねちゃねちゃ」に共通する語頭のnという音はどんな意味を持つだろう?

nから始まるこれらのオノマトペからは、遅い動き、あるいは滑らかさや粘り気のある手触りという意味が取り出せそうである。同じくnから始まる「塗る」「練る」「舐める」のような動詞や、「滑らか」のような形容動詞にも共通する意味の傾向である。

母音「あ」と「い」はどうだろう? 「パン」と「ピン」はいずれも打撃を表すことができる。しかし、「パン」は平手で叩くような大きな打撃であるのに対し、「ピン」は人差し指で弾くような小さな打撃である。「パチャパチャ」と「ピチャピチャ」もよく似た出来事を表すが、動きの大きさや飛び散る水の量は「パチャパチャ」のほうが勝っている。

さらに、「ガクガク」と「ギクギク」も比べてみよう。「ガクガク」は脚や大きな柱が大きく揺れる様子を表すのに対し、「ギクギク」は椅子などが小刻みに揺れる様子を表す。やはり「あ」は大きいイメージと、「い」は小さいイメージと結びつくようである。

このように、オノマトペを構成する子音と母音はそれぞれに何らかの意味と結びついている。では、このような音象徴は、どういった点が「アイコン的」なのであろうか? 子音や母音のどのような特徴が、大きさや滑らかさといった感覚情報と「似ている」と私たちに感じさせるのだろうか?

■発音のアイコン性

まず、「あ」が大きいイメージと結びつき、「い」が小さいイメージと結びつくのはなぜか? 一つの理由は、これらの母音を発音(調音)する際の口腔(こうくう)の大きさである。

「あーいーーあーーいーー」と発音してみてほしい。「あ」よりも「い」を発音するときのほうが口の中の空間が小さいことがわかるだろう。「あ」では下した顎(あご)が大きく下がるのに対し、「い」では下顎が上がるとともに舌が前に出る。口内空間の大きさがイメージの大きさに対応するというのは、きわめてアイコン的でありわかりやすい。

実際、この音象徴については、オノマトペ以外でも、また日本語以外の言語でも広く確認されている。たとえば、「大きい」を表すことばには、日本語の「おおきい」のように「お」や「あ」のような口を大きく開く母音が使われやすい。英語の「ラーヂ large」、フランス語の「グラン grand」、ハンガリー語の「ナーヂ nagy」など。

一方、「小さい」を表すことばには、日本語の「ちいさい」のように「い」という母音が含まれることが多い。英語の「ティーニー teeny」、フランス語の「プティ petit」、ハンガリー語の「キツィ kicsi」のように。

大きさの音象徴については、実験による検証も行われている。アメリカの人類学者で言語学者のエドワード・サピアは、今から100年も前に「マル mal」と「ミル mil」のような新奇語をアメリカの英語話者などに提示し、大小二つの机のどちらの名前かと尋ねた。すると、70%以上の被験者が「マル」を大きい机、「ミル」を小さい机に結びつけたという。

発音の仕方がアイコン的であるのは、大きさの音象徴だけではない。たとえば、蝋燭(ろうそく)の火を消すときの「フーッ」というオノマトペは、明らかに口から空気をフーッと出す際の口の形を模している。「ニッ」というオノマトペも、ニッと笑うときの口の形を利用している。

さらに、日本語のオノマトペは、「コロコロ」「クルクル」「ポロポロ」「ヒラヒラ」「チュルチュル」というように、二つめの子音がrであるものが非常に多い。これらのオノマトペは、回転、落下、吸引などスムーズな動きを表すことが多い。日本語のrは、叩き音といって上顎に瞬間的に当てた舌先を前方に下ろす動きを伴う。この発音的特徴が動きの意味にアイコン的に結びついているのだろう。

----------

慶應義塾大学環境情報学部教授

認知科学を中心に研究者や教育実践者などが理論・知識・経験をシェアする「学びを考えるコミュニティ」ABLE主宰。1989年慶應義塾大学大学院博士課程単位取得退学。94年ノースウェスタン大学心理学部Ph.D. 取得。慶應義塾大学環境情報学部教授。専門は認知科学、言語心理学、発達心理学。著書『ことばと思考』(岩波新書)、『学びとは何か』(岩波新書)、『ことばの発達の謎を解く』(ちくまプリマー新書)など。

----------

----------

名古屋大学大学院人文学研究科准教授

2009年神戸大学大学院文化学研究科修了、博士(学術)取得。大阪大学大学院言語文化研究科講師を経て、名古屋大学大学院人文学研究科准教授。専門は認知・心理言語学。著書に『オノマトペの認知科学』(新曜社)共編著Ideophones, Mimetics and Expressives(John Benjamins)『言語類型論』(開拓社)など。

----------

(慶應義塾大学環境情報学部教授 今井 むつみ、名古屋大学大学院人文学研究科准教授 秋田 喜美)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

Thank youは「フェンキュ」? 日本人が発音を習得できる“カタカナ英会話”とは

PHPオンライン衆知 / 2024年5月28日 11時50分

-

~25卒生の9割以上が就活中に不安や緊張を感じていることが判明~「口角が上がる広告」が渋谷駅と全国地方大学の周辺駅に登場!約100語から選ばれた謎の言葉「みにみにぴにぴに」とは?

PR TIMES / 2024年5月27日 13時45分

-

<〜25卒生の9割以上が就活中に不安や緊張を感じていることが判明~> 口角が上がる広告」が渋谷駅と全国地方大学の周辺駅に登場! 約100語から選ばれた謎の言葉「みにみにぴにぴに」とは?

Digital PR Platform / 2024年5月27日 12時0分

-

日本人は"耳"ができれば劇的に上達する…「英語が苦手」というメンタルブロックが外れる海外ドラマ3選

プレジデントオンライン / 2024年5月18日 8時15分

-

なぜ英語で「洋服を着る」は"wear"ではないのか…日本人がなかなか英語を使いこなせない根本原因

プレジデントオンライン / 2024年5月11日 8時15分

ランキング

-

1わが子の「うるせー、ババァ」にはどう返答すべきか…そのヒントは「絶対に怒るな」と説く孫氏の兵法にある

プレジデントオンライン / 2024年6月1日 9時15分

-

2「Wi-Fi 6」と「Wi-Fi 7」は何が違う? 自宅にも導入すべきでしょうか?【Wi-Fiの専門家が解説】

オールアバウト / 2024年5月31日 21時25分

-

3兄・秀吉とは真逆の性格…仲野太賀が大河で演じる豊臣秀長が長生きしたら徳川の世はなかった「歴史のもしも」

プレジデントオンライン / 2024年6月1日 18時15分

-

4Dr.中村格子流「尿もれ」と「ぽっこりお腹」まとめて解消!50代女性におすすめ骨盤底筋群の鍛え方

ハルメク365 / 2024年5月31日 20時50分

-

5今の日本はなぜ円高になりにくいのか…経済アナリスト森永康平氏に聞いた(児玉一希)

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年6月1日 9時26分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください