若者の賃金低下分「児童手当1人一律6万円」でも少子化の改善は見通せない…専門家がそう指摘する納得の理由

プレジデントオンライン / 2023年7月26日 11時15分

※本稿は、藤波匠『なぜ少子化は止められないのか』(日経プレミアシリーズ)の一部を再編集したものです。

■経済環境を改善しない限り少子化の解決は難しい

【藤波】最近、少子化問題で、取材を受けたり、マスコミに出演したりすることが多いんだよね。この前、大学院の講義後に学生に呼び止められて少子化問題についてディスカッションしたんだ。講義のテーマは公共政策で、少子化じゃないんだけどね。でも、向こうは当事者世代だから、こっちも勉強になったし刺激も受けた。

それでね、必ず聞かれるわけですよ。どうしたら少子化を回避できるのかって。具体的な少子化対策。一言でいうのは難しいし、私なんか日本の経済環境を改善しないと難しいといっている手前、断定的なことがいえなくて、いつも答えに窮する感じなんだ。児童手当だって、いくら必要ですか、なんて聞かれることもあるんだけれど、これもうまく答えられないよ。

【吉野】まあ、僕も日本の賃金水準、特に若者の賃金水準が下がりすぎたことが最大の要因だと思うよ。あとは雇用ね。だけど、これって簡単には変わらないもんね。構造変化が必要じゃない。こうしたことは成果がみえにくく、時間もかかるから、児童手当の増額みたいに金額として支援の内容がみえる政策のほうが、政治的には好まれるわけでしょう。先日公表された「こども・子育て支援加速化プラン」のたたき台でも、児童手当の増額が前面に出てきていて、とりあえず社会保障で対応しようとしているよね。

■現金給付は全国同水準が望ましい

【桑田】東京都も、18歳以下の子ども1人当たり5000円という給付金を出すんでしょ。千代田区は、現行の児童手当で年齢や親の年収によって対象外となっている子どもに対する給付金を設けているようだし、各地で給付金合戦になりそうな雰囲気ね。

【藤波】私は、児童手当のような現金給付は、全国どこに住んでいても同水準が望ましいと考えているんだ。だから、各自治体が独自の給付制度を乱立させるのは好ましくなくて、できれば国に一本化した上で、国が支給額を引き上げていくのが理想だと考えている。でもその際、問題となるのは国の財源だよね。コロナ禍において、地方自治体は積立金が増えるなど比較的財政に余裕が生まれたけど、自治体を財政的に支えた国は厳しい状況となっている。そもそも、コロナ禍で2020年に歳出が一気に増えた時期を除いてみても、国債依存度は高止まりしている。

■税収の自然増をすべて少子化対策に振り向ける案

【桑田】そうねえ。少子化対策に恒久財源をという話があるけれど、現状、簡単ではないわよ。もちろん増税ができればいいけど、消費税は2019年に引き上げたばかりだし、法人税は、先に防衛費で追加負担の方向性が打ち出されていてなかなか難しい。そもそも消費税だけではなく、社会保険料も着実に上がっているし、賃金が増えない中で、さらなる追加負担を国民に強いるのは厳しいわよね。最近はインフレもあるし。

少子化対策に振り向ける財源確保に向けて、高齢者向けに偏りすぎている社会保障費を削減し、若者に振り向けるべきだという指摘がある。偏りがあることは確かで、少しでも若い人に手厚くすべきというのはわかる。でも、そうした議論が先行してしまうと、世代間対立の火種となり、逆に政治的に一歩も進めなくなってしまう可能性もあるわよ。

【藤波】そこで考えたのが、国の税収の自然増収分を少子化財源とするというアイデア。実際、最近、国の税収はかなり増えているけれど、税収のGDP弾性値は1.1とかいう数字があるじゃない。この10年ほどをみれば、名目GDPで年率1%くらいの経済成長率があるから、税収も毎年1%は増えると考えられる。

現在、国の税収は60兆円(2020年度決算)くらいだから、毎年6000億円ほど税収が増えることを見込んで、これを10年間少子化対策にあてるとすると、10年後にはようやく年間6兆円の財源が確保できる計算になる。増収分を他の施策に一切振り向けないというかなり強引な発想だけど、どうだろう。

■社会保障費の増加に食われてしまう

【桑田】もちろん、政府がそういう方針を決めれば不可能ではないけれど、藤波さんがいう通り、増収分を子育て支援以外には一切振り向けないとなると、いろんなところにひずみを生んでいくことになるわね。

最も影響が大きいのが社会保障。2019年に消費税を引き上げたからといっても、社会保障財源に関する議論に決着がついたわけではなく、社会保障費は今後も増えていくと予想されている。過去10年間、名目GDPは年率1%ずつ増加したけど、同時期、社会保障費は年率でおよそ2%の伸びを記録している。社会保障に対する国の負担は、2022年には36.3兆円まで膨らんでいるので、これも2%増えると考えると年間7000億円の負担増となる。税収の自然増が6000億円あるとはいっても、既存の社会保障費の増加に食われてしまうわけよね。

社会保障費の伸びを経済成長率以下に抑える方針で歴代政権は取り組んできたけど、高齢者が増えている現状では難しい。高齢者向けに偏っている社会保障給付の見直しによって少しでも伸びを抑えていくという方針に誤りはないけど、本来であれば、社会保障の伸び以上に経済成長率を高めるほうが正解なんでしょうね。

【藤波】まあ、そうなるよね。

■児童手当をどこまで増やすべきか

【吉野】そもそも藤波さんは、児童手当としてどのくらいの財源が必要だと考えているわけ?

数千億円程度なら、歳出削減とかでなんとかなるかもしれないけれど、それだと手当として給付しても大した額にはならないよ。

【藤波】児童手当のイメージだけど、極端な話をさせてもらうと、若い世代の賃金低下を児童手当のみでカバーするとしたら、1人当たり毎月6万円が必要だと考えているんだよね。子ども2人の世帯であれば、年間で150万円近い給付が受けられることになるでしょ。これって、若い世代(大卒男性正社員)の実質年収の低下分に相当する。そうすると、児童手当だけで14兆円の財源が必要になる。今、少子化関連の国の予算は総額で3兆円程度で、児童手当に限れば1.3兆円にすぎないから、あくまで極論だよ。

■一律6万円給付には10倍の財源が必要

【吉野】一律で月6万円給付すると今の10倍必要になるんだね。まあ、現状その金額は厳しいかな。そもそもの話なんだけど、今18歳以下の人口って、何人いるんだっけ?

【藤波】18歳以下の人口は、2020年の国勢調査では1900万人。

【吉野】とりあえず、さっきいっていた年間6000億円の自然増収分をすべて児童手当に使えると仮定して、それを1900万人で頭割りすると、追加の給付額として1人当たり月額2600円程度にしかならない。案外少ないよね。

藤波さんがさっき提案していたのは、自然増収をすべて子育て支援にあて続けて、10年後には6兆円の追加財源を確保するということだったよね。その確保に至る手法は無理筋という話だったけど、とりあえず6兆円を確保し、それをすべて児童手当に回すと、1人当たり月額2万6000円になる。すでに児童手当として1万円から1万5000円が出ているから、追加で2万6000円出るとなれば、受給者も支援を受けている感じは出てくるんじゃない。

歳出の見直しと一部増税によって、10年後までに6兆円の追加予算を確保することをイメージしたらどうだろう。政府が、そうした10年間のロードマップを公表し、国民に約束することになる。

■子育て支援先進国に比べると遠く及ばない

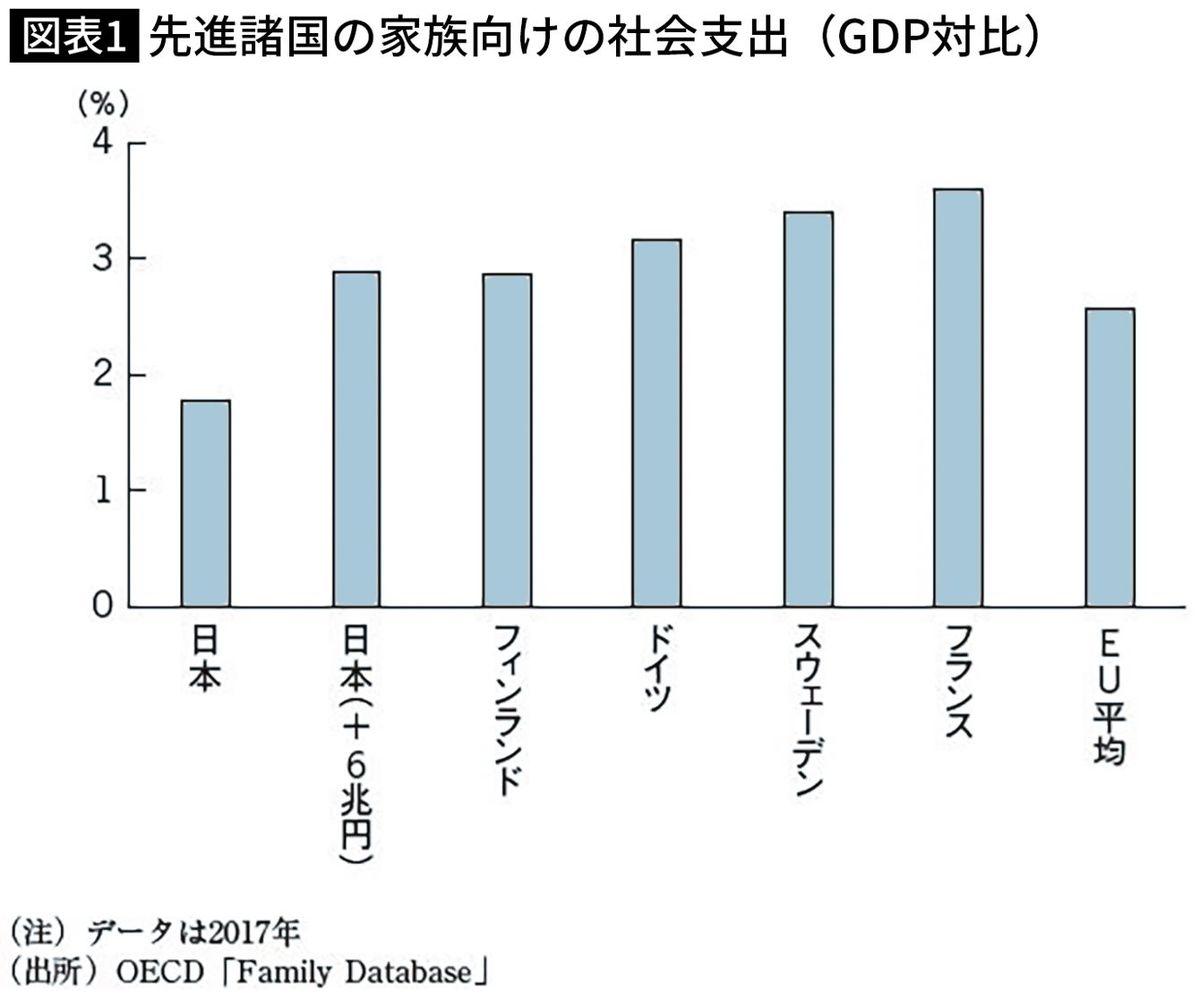

【藤波】単純に6兆円を追加で子育て支援にあてると、現在3兆円程度の国の子育て支援予算と合わせて9兆円になるから、現行の3倍にする感じになるね。かなり思い切ったつもりだけど、いわゆる子育て支援先進国に比べると、これでもたいしたことはないんだよね。今、先進国の家族向け社会支出のグラフを画面共有するね。

子育て支援向けの支出は、国だけではなく、地方自治体や事業者負担もあり、OECDの基準に則って合算しGDP対比を算出すると、2017年は1.79%だった。先ほどの国の追加財源6兆円をここに単純に足し合わせるとGDP対比は2.88%となり、EUの平均値を大幅に上回り、現在のフィンランドに並ぶ(図表1)。

ただ、2.88%を算出する際の分母に当たるGDPはゼロ成長、すなわち現時点の金額としており、現実的にそうした状況であれば、財源の確保は極めて難しいだろうね。もし年率1%で経済成長すると財源は確保しやすくなる半面、分母であるGDPも大きくなるわけで、日本の社会支出はEU平均程度まで下がってしまう。強気に6兆円などといってもその程度の話であり、フランスなどには遠く及ばない。

■多子世帯優遇は不要

【桑田】財源確保は相当厳しそうな感じだけど、当然、第3子、第4子に多く給付するような傾斜をつけるわけでしょ。

【藤波】そういうことをいっている識者が多いし、すでにそうした施策は、国内外のいたるところにある。吉野さんがさっきいっていた政府のたたき台でもその方針が明記されていたね。でも、結論からいえば、私は全員一律でいいんじゃないかと思っている。確かに子だくさんの家庭は負担が大きいというのはわかる。住宅も広いものが必要となるわけだからね。

だけど、露骨な多子世帯支援は、過度に出産奨励的なイメージにつながってしまわないだろうか。生めよ増やせよ的な感じ。前時代的であまり好きじゃないんだよね。

あと、多子優遇を推奨する人が多いのは、ある種の誤解に基づいているような気がするんだよ。

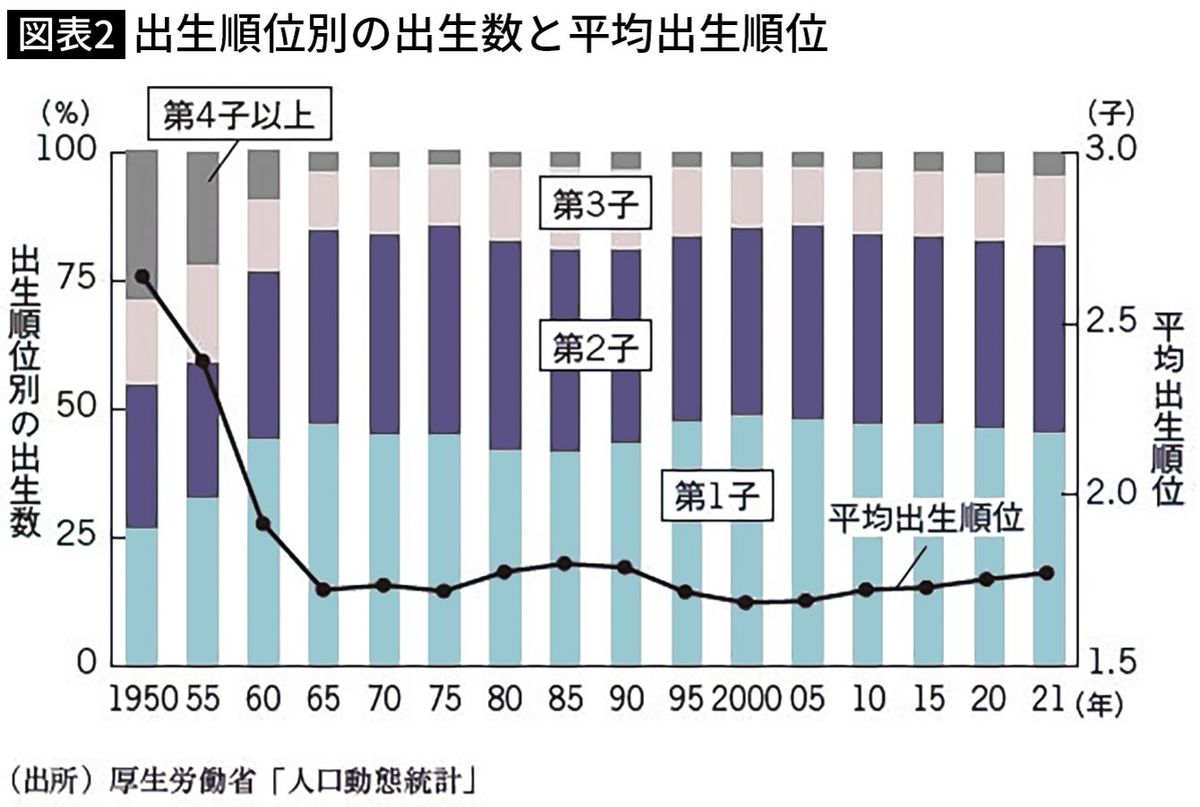

それは、多子世帯が減っているから少子化になっているという誤解。図表2をみてほしい。これは、出生順位別の出生数の構成比を時系列で示したもの。どう、思っていたのと違わない?

■第3子、第4子の構成比が減っているわけではない

【吉野】出生順位別の出生数の構成比は、私が生まれた1965年以降ほとんど変わっていないね。これは意外。完全に認識違いをしていた。最近は、第3子、第4子として生まれてくる子が大きく減っているのかと思っていたよ。僕が子どものころ、同級生で3人兄弟というと、子だくさんのイメージがあったけど、今はそのときよりも第3子、第4子として生まれてくる子の割合がわずかに多い感じなんだね。

【藤波】でしょ。多少の波はあるから、一人っ子が多かった世代というのもあるにはある。例えば、2000年前後に出産期を迎えた団塊ジュニアの世代は、確かに生んだ子どもの数が少なかった。結婚から15〜19年経過した夫婦の出生数を完結出生子ども数というんだけど、団塊ジュニアに近い世代の完結出生子ども数は少なく、一人っ子という家族が多かった。でもそれ以降の世代では、3人以上の子どもを生む夫婦も増えていて、出生数の構成比でいうと、逆に第1子が少なくなっているんだよ。

直近データでは第3子以上の割合が17.7%と、吉野さんが生まれた1965年の14.9%を凌駕している。おそらく多子世帯が減っているという印象は、無意識に、団塊の世代が生まれ、第3子以上の割合が44.9%だった終戦後間もない1950年ごろと比較してのことなんじゃないかな。あるいは一人っ子世帯が多かった団塊ジュニア世代のイメージに引っぱられているのかもしれない。

■第1子にたどり着かない女性が増えてきた

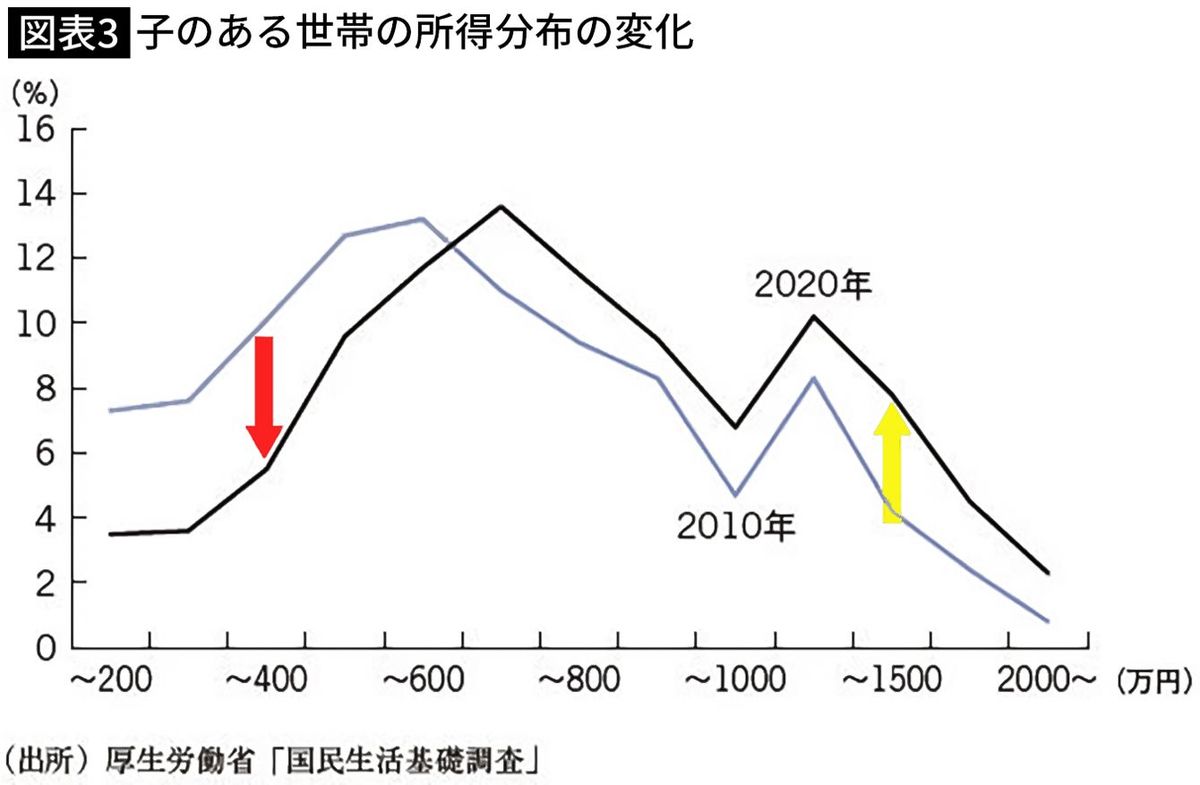

【藤波】この10年くらいの間に何が起こっていたのかというと、一般的な印象とは逆に、子どもを1人生んだ女性に占める3人以上の子を生む割合が高まる一方で、そもそも第1子にたどり着かない女性が増えてきたということなんだよ。たどり着かないという表現は正しくないかもしれないけれど、経済的要因で断念している人や、年齢が上がってしまうなどの理由によって、1人も子どもを持たない人が増えているということ。特に経済面での影響が大きいと考えている。

直近10年間の世帯所得のデータから、子を持つ世帯が低所得層で減り、中高所得層に偏ってきていることは明らかなんだ(図表3)。経済的に余裕のある世帯は多くの子どもをつくり、子どもを持てない人との二極化が進んでいるとみている。

■「児童手当は一律がいい」理由

【桑田】多子優遇を推奨する人たちは、どういう社会を想定しているんでしょうね。

終戦直後の子だくさんの時代? でも、女性も外で働くことが当たり前の時代に、3人も4人も生むことを期待されても、応えられる人は少ないわよ。それよりも、第1子にたどり着けない人たちを支援する視点も重要ということじゃない?

【藤波】こうしたこともあるから、私は、児童手当は一律でも良いと考えているんだ。すべての子どもを分け隔てなく国が支援するというスタンスを示す意味も打ち出しやすい。特に財源が少ないうちに傾斜をつけると、第1子への支給が少なすぎて、出生意欲を高めるインセンティブとはなりにくい感じにならないだろうか。

■児童手当が高額すぎる場合のリスク

【桑田】私が傾斜配分以上に気にしているのは、あまりに高額の児童手当を配ってしまうと、特に若い母親の労働参加率を押し下げてしまうこと。正規雇用で働く女性が第1子を生んだとき、児童手当が潤沢に支給されることによって、子育てに専念するよう仕事をやめてしまうことはないかしら。就労のインセンティブが、高い児童手当によってそがれてしまうかもしれない。

【吉野】僕はより根源的な問題が気になるよ。現金給付は多いに越したことはないけど、その財源確保のために増税や社会保険料の引き上げを安易に行えば、景気の下押しにつながる可能性がある。景気の悪化は、立場の弱い人たちの賃金や雇用環境に悪影響を与えやすいということ。そして、立場の弱い人たちこそ、若年層や非正規雇用で働く人たちであり、その多くが結婚・出産期にある人たちということになる。これは、バブル崩壊以降の日本の最も重要な教訓だよ。税や社会保険料の引き上げは、慎重に行うことが必要だ。

【桑田】あと、増税や社会保険料の引き上げによって児童手当の財源を確保する場合、結婚は希望しているけれど、自らの経済・雇用環境の状況から結婚することが難しいと考えているような人たちにとっては、さらなる逆風となることも懸念される。藤波さん、非正規雇用で働く女性などでは、結婚はしたいけれどあきらめてしまっている人たちが相当数いるというようなことをよく言ってるじゃない。そうした人たちにとってみれば、負担ばかりが増えていく形となる。

【藤波】現金給付の財源を確保するために大きな増税や社会保険料の引き上げを行えば、経済環境の悪化や賃金の引き下げを通じて、少子化に拍車をかける懸念がある。さらに、負担増から結婚をあきらめるような人が増える可能性も否定できない。

遮二無二児童手当を増やすことを考えるよりも、さっき吉野さんも言っていた通り、より根本的な対策ともいえる若い世代の賃上げや雇用の強化に力を入れていくべきということなんだろうね。

----------

日本総研上席主任研究員

専門は人口問題・地域政策、および環境・エネルギー政策。1992年、東京農工大学大学院を修了後、株式会社東芝に入社。東芝を退職後、1999年にさくら総合研究所(現在の日本総合研究所)に転職。現在、日本総合研究所調査部に所属。途中、山梨総合研究所への5年間の出向を経験。2015年より上席主任研究員。著書に、『「北の国から」で読む日本社会』『人口減が地方を強くする』『地方都市再生論』(いずれも日経出版)がある。

----------

(日本総研上席主任研究員 藤波 匠)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

少子化対策法案、5日成立=支援金徴収、児童手当は拡充

時事通信 / 2024年6月4日 15時57分

-

「子ども・子育て支援金」メリットは? 年収ごとの負担額、子育て世帯はいくら得するのかを解説

マイナビニュース / 2024年5月27日 11時0分

-

光上せあら「子育て世帯に減税を」の大炎上はお門違い? 社会の母親が直面している厳しい現実

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年5月25日 9時26分

-

子育て支援金、参院審議入り 医療保険料に上乗せ徴収

共同通信 / 2024年5月17日 12時28分

-

子育て世帯への支援策 児童手当の拡充について解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年5月14日 6時40分

ランキング

-

1大阪・泉南市中1自殺、教育長「生徒と信頼関係が築けなかった」謝罪

産経ニュース / 2024年6月3日 20時39分

-

2「空き缶にハイター入れた」 川崎の京急線車内で爆発 神奈川県警、20代男性を事情聴取

カナロコ by 神奈川新聞 / 2024年6月3日 23時40分

-

3ハチに刺されて従業員死亡…測量業者を労働安全衛生法違反の疑いで書類送検

読売新聞 / 2024年6月4日 7時16分

-

4「ことしはメスのクマ520頭捕獲」北海道が保護管理委員会で生息数増加抑制のため目標定める

STVニュース北海道 / 2024年6月4日 7時52分

-

5空自で男性自殺、国に100万円の賠償命令…パワハラ相談に適切に対応せず安全配慮義務に違反

読売新聞 / 2024年6月3日 17時50分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください