熱血指導とパワハラの分かれ目(1)

プレジデントオンライン / 2012年9月27日 10時30分

いま水面下でパワハラに悩む社員が急増中だ。どの一線を越えるとパワハラに該当するのか? 法曹界の専門家らが、対策を含めてわかりやすく解説する。

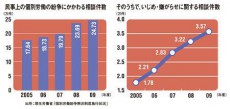

パワハラ──。正式名称はいわずと知れたパワー・ハラスメントであるが、この職場でのいじめや嫌がらせに悩む人が増え続けている。グラフは、厚生労働省がまとめた個別労働紛争でいじめや嫌がらせによる相談を受けた件数の推移。2005年度に約1万7800件だったものが、09年度には同3万5700件へ倍増している。

「10年前には上司が部下を小突いたり、灰皿を投げるなど、暴行罪や傷害罪などに該当するようなパワハラが、日常茶飯事のように行われている職場も少なくなかった。コンプライアンス(法令遵守)の意識の高まりもあってか、さすがにそのようなあからさまなパワハラは影を潜めるようになった。しかし、水面下では言葉などによるパワハラが依然として横行している」

こう話すのは、企業内などでのセクハラやパワハラ問題解決に向けたコンサルティングや研修を行うかたわらで、現場の実態をつぶさに見続けてきたクオレ・シー・キューブの岡田康子代表だ。ちなみにパワー・ハラスメントという言葉を初めて提唱したのは、このクオレ・シー・キューブである。

もともとパワハラとセクハラは密接な関係にあった。部下の女性に性的な接触を求めたものの拒絶され、腹いせに嫌がらせを行うケースが多かったのだ。そのセクハラに関しては1997年の男女雇用機会均等法改正で、事業主は適切に対応するよう求められることになった。しかし、「もう一方のパワハラに関しては、正面切って規定した法律はない」と、労働関係の問題に取り組む菅谷貴子弁護士はいう。

いま、パワハラの一般的な定義として関係者の間で定着しているのが、10年1月に人事院が各省庁向けに出したパワハラ防止に関する通知のなかでも紹介されている「職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、それを受けた就業者の働く環境を悪化させ、あるいは雇用について不安を与えること」というもの。

ここでいう就業者とは、何も正社員に限らない。パートやアルバイト、それに派遣労働者も含まれる。「最近の特徴として、派遣社員の間でのパワハラの増加がある。派遣社員はいつ契約を打ち切られるかわからない不安定な立場で、専門的なスキルを要求されることが多いため、派遣社員間でも競争意識が働く。そこで、仕事を教えない、あるいは後輩に過剰に厳しい態度で接するなどして、自分自身の存在価値を証明しようとする傾向があるようだ」と岡田代表は話す。

また、パワハラというと上司が部下に対して行うものと思われがちであるが、意外なことに部下から上司に対して行われるパワハラも存在する。たとえば、新しく就任した支店長が気に入らないといって、古参の社員が無視するようなケースである。支店内での仕事の進め方を熟知した古参社員の協力なくして、支店長の務めは果たすことができない。その意味で古参社員はパワーを持っているわけだ。

実際に、この関係の判例も存在する。虚偽の内容のビラをまかれて取引先とトラブルになるなど、部下からのいじめが原因でうつ病になって自殺したのに、労災が認められないのは不当として、遺族が国の処分取り消しを求めた訴訟で、東京地方裁判所は09年5月に処分取り消しの判決をいい渡した。また、男性から女性だけでなく、女性から男性に対するパワハラもありえる。

■営業ノルマ自体はパワハラにあらず

ここで問題を1つ。よく営業現場でノルマを課すことがあるが、これもパワハラに該当するのかどうか? パワハラ問題に詳しい山中健児弁護士に尋ねると、「ノルマを設定すること自体に特に問題はない。基本的に達成可能な範囲内での設定であれば、民法709条の不法行為として損害賠償を払わなくてはいけないということにはならない」との答えが返ってきた。

一方、ノルマの達成度合いを人事考課の1項目に入れることもある。しかし、これが解雇にまで至るようだと、解雇権の濫用に当たる可能性も出てくる。「労働契約上の労働義務は、一定の結果の達成を目的とするのではない。その結果を達成するために必要な行為を誠実に遂行していれば、指示された結果を達成できなくとも直ちに労働義務違反となるわけではない」と山中弁護士は語る。

それでは、営業成績が振るわない者を絶対に解雇できないのかというと、そんなことはない。婦人服の製造・販売会社に営業経験者として採用された社員に対し、就業規則の解雇事由に該当するとして解雇した「エイゼットローブ事件」に対する91年11月の大阪地裁の判決では、解雇権の濫用には当たらず有効とされている。

この判決でのポイントは2つある。1つ目は、設定された半期の売り上げ目標の5000万円という数字は経験者なら十分に達成可能なのに、これを大きく下回る成績しかあげられなかったこと。2つ目が特に重要で、上司の注意指導があったのにもかかわらず、営業成績を向上させようとする意欲がなかったことである。つまり、会社側としては常日頃から注意指導をしていたかどうかが問われるのだ。

しかし、注意指導を行う上司にとって実に悩ましい問題が浮上してくる。指導もゆきすぎれば、「パワハラじゃないですか」と反撃される。ましてや、個性を大切にしながら育てられ、批判や叱責に対するストレス耐性が弱い“ゆとり世代”が続々と入社してくる時代である。「ろくに注意もできないのか」と思い込み、弱腰の対応に終始する上司も現れているのが現実なのだ。

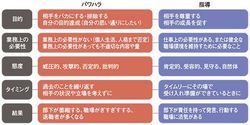

パワハラと指導の違い

そこで参考にしたいものが表「パワハラと指導の違い」。作成した岡田代表は「本当の指導には相手を成長させる狙いがある。だから、叱るにしても『どうしてそうなったんだろうか』と、自ら考えさせるような対応になる。一方、パワハラには相手をバカにしたり、排除しようとする思いがある。だから、同じことで叱るのでも『バカヤロー、何やってんだ、そんなできの悪いやつはいらない』と自分の怒りを表現してしまう」という。

この上司の発言について、パワハラ問題に関するセミナーの講師なども務めている岩出誠弁護士は、「それをいったらパワハラに該当するという禁句がいくつかある。たとえば『やめちまえ』『死んでしまえ』『給料泥棒』『何をしてもあかん』といった相手の人格を完全に否定してしまう言葉などだ。こうした言葉を日頃口にしていないか振り返ってみてほしい」と注意を促す。

また、言葉による暴力だけでなく、威圧的な態度もパワハラに該当する。部下を指導する際に指で机をトントン叩いたりしていないだろうか。無意識のうちに「チェッ」と舌打ちをしたりしてはいないだろうか。当人にしてみたら何でもない態度かもしれない。しかし、部下にとっては精神的な圧迫を感じる行為にほかならないのだ。

※すべて雑誌掲載当時

(プレジデント編集部 伊藤 博之 宇佐見利明=撮影)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

上司から突然「明日から来なくていい」と言われ自宅待機に! これって「解雇宣言」なの? 自宅待機中に「給与」が出るのかも解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年5月31日 3時0分

-

飲み会で「お酌」ってすべきですか? 新卒ですが「上司に手酌させるのは失礼」と言われました。今どき「アルハラ」じゃないでしょうか…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年5月29日 10時0分

-

「わかりますか?」はハラスメントの危険なボーダーライン…部下に指示・お願いする時の満点言い換えセリフ

プレジデントオンライン / 2024年5月14日 17時15分

-

子育てのために時短勤務していたら、上司から「早上がりお疲れ!」と嫌味を言われました。これってパワハラですよね?

ファイナンシャルフィールド / 2024年5月10日 10時40分

-

飲食業なのに「きつい香水」をつける社員にイライラ…「臭い」と言ったらハラスメント認定される?

ファイナンシャルフィールド / 2024年5月6日 5時10分

ランキング

-

1物流TOB合戦、佐川の「異次元の高値買収」で決着へ 株式市場は厳しい評価、問われる巨額買収の果実

東洋経済オンライン / 2024年6月3日 17時30分

-

2データ転用・独自解釈・書き換え…5社に広がった型式不正、揺らぐ自動車業界の信頼

読売新聞 / 2024年6月4日 0時1分

-

3新紙幣発行まで1か月 ATM・券売機の交換は…“タンス預金”に変化も?

日テレNEWS NNN / 2024年6月3日 21時17分

-

46月スタートの定額減税「評価しない」が6割 物価高対策の実感は?企業側に恩恵なし?【Nスタ解説】

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年6月3日 21時20分

-

5「ライドシェア」全面解禁の議論、Uber社CEOが懸念“時間かかるほど状況は悪化する”

日テレNEWS NNN / 2024年6月3日 22時24分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください