新型コロナへの治療効果が否定されたのに…今でもイベルメクチンを支持する人が絶えないワケ

プレジデントオンライン / 2023年8月14日 9時15分

■抗寄生虫薬が万能薬と誤解された理由

以前、「抗寄生虫薬・イベルメクチンが、新型コロナウイルス感染症に著効を示す」という説が広まりました。イベルメクチンは、寄生虫を保持したブヨに繰り返し刺されることで感染する『オンコセルカ症(河川盲目症)』などの病気から多くの人を救い、開発者の大村智先生は2015年にノーベル生理学医学賞を受賞しています。

しかし、後で詳しく述べるように、質の高い臨床試験では新型コロナに対する効果を確認できませんでした。それでも今も一部に「イベルメクチンは新型コロナに効く」と言い続ける医療者、それを信じる一般の人たちがいます。さらに、イベルメクチンは万能薬かのように扱われることもあります。例えば、糖尿病、花粉症、脂質異常症、痛風、がんに効くなどと吹聴されているのです。なかには「ギラン・バレー症候群様の患者にイベルメクチンが効いた」と発信した医師もいました。イベルメクチンは試験管内では抗ウイルス作用があるのでウイルス感染症ならまだわからなくもありませんが、末梢神経障害であるギラン・バレー症候群になぜ使おうと考えたのか、どのような作用機序を想定していたのかさっぱりわかりません。

インチキな治療法が、万能薬扱いされる現象はよくみられます。一つには治療法を売る側は対象疾患が多いほどお金が儲かるからでしょう。イベルメクチンについては、個人輸入サイトを紹介しているアカウントが無責任に効果をうたっていました。もう一つは、自然経過による改善を薬の効果と誤認するからです。薬を使った後に症状が改善しても必ずしも薬の効果とは限らないことを理解しないまま薬を使うと、たまたま症状が改善した病気に効果があると誤認してしまいます。前後関係に過ぎないものを因果関係とみなすのはあまりにも単純すぎます。

■イベルメクチンを推す米国団体のツイート

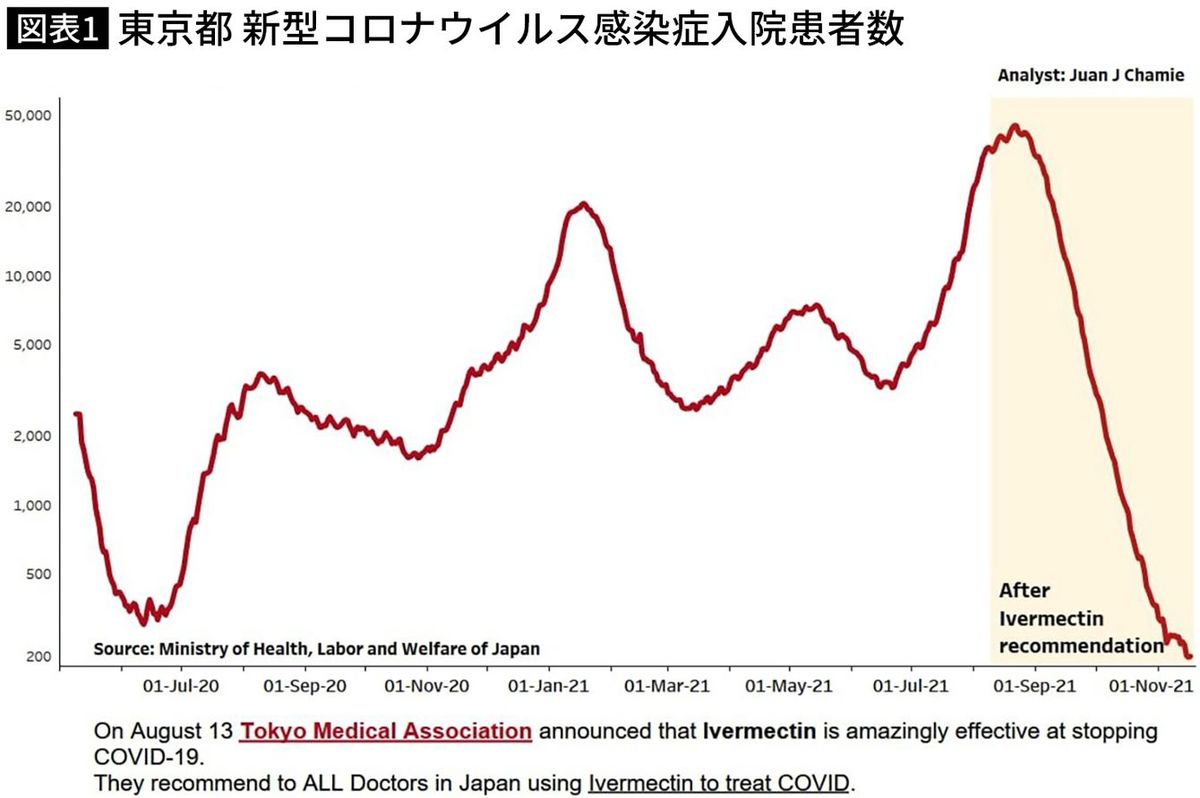

当初の「イベルメクチンは、新型コロナに効く」という主張のなかにも、かなり根拠のあやしいものがありました。2021年11月、イベルメクチンを推す米国の団体の重鎮が「ある国の医師会がイベルメクチンは効果的だと広報した後に、新型コロナ入院患者が激減した」というツイートをしました(※1)。とても印象的なグラフですが、どこの国のものかおわかりでしょうか? じつは、この「ある国」は日本です。

東京都医師会の尾崎治夫会長が記者会見で「(イベルメクチンが)まったく効かないという話は、むしろないのではないか」などと述べたのは事実です。でも、その後に日本でイベルメクチンが広く使われたということはありません(※2)。日本では抗寄生虫薬・イベルメクチンの生産量も備蓄量も多くなく、出荷調整がかかっていて、新型コロナに対して処方したくても在庫はきわめて不十分でした。ですから、図表中の2021年秋の日本の新型コロナ入院患者の減少は、イベルメクチンとは無関係です。

新型コロナの感染者数は増減するもの。その後も何度か新型コロナの感染拡大の波が来たことは、みなさんご存じの通りです。日本に住んでいる人なら騙されないでしょうが、日本の事情をよく知らない他国の人たちは新型コロナにイベルメクチンが効く証拠の一つだと受け取ってしまうかもしれません。

※1 Pierre Kory, MD MPA @PierreKory によるポストより

※2 Incidence of and Ivermectin Prescription Trends for COVID-19 in Japan

■ニコラス・ケイジと溺死者の相関関係

なお、ペルーやインドでも「イベルメクチン推奨後に、新型コロナの流行が収まった」と主張されていますが、推奨前から実効再生産数の減少がみられ(イベルメクチンとは無関係に流行が収まりつつあった)、推奨後に何度も流行が再燃していることから、イベルメクチンが新型コロナに効果があるという証拠にはなりません(※3)。

〈イベルメクチン推奨前〉と〈イベルメクチン推奨後〉で入院患者数を比較するといった、同じ集団を異なる時点で比較する研究を「時系列研究」と呼びます。この方法は直感的にはわかりやすいですが、前後比較だけで因果関係があるかどうかはわかりません。前後比較では相関関係(一方が変化すると他方も変化する)を示しても、因果関係(原因と、それによって生じる結果の関係)のないことが多々あるからです。

こうした事実を表すジョークとして、「ニコラス・ケイジの映画出演が増えると、プールで溺死する人も増える」という例があります(※4)。〈水泳プールでの溺死数〉と〈ニコラス・ケイジの映画出演数〉には全く因果関係がないのに、たまたま数値の推移がそっくりなのでグラフにすると相関関係があるように見えます。似たような増減をしている二つの事柄を選んで並べるだけで、あたかも因果関係があるように見えるのです。相関関係と因果関係は同じではないということを知っておきましょう。

※3 No data available to suggest a link between India’s reduction of COVID-19 cases and the use of ivermectin - Health Feedback

※4 ニコラス・ケイジの映画が増えるとプールで溺死する人も増えるのか? - GIGAZINE

■「研究のようなもの」に過ぎない雑な根拠

一方、東京都医師会長が根拠として挙げたものに、〈イベルメクチンを投与した国〉と〈イベルメクチンを投与しなかった国〉の比較があります。

アフリカの国々のうち、寄生虫疾患の予防目的で住民にイベルメクチンが投与されていた国では、非投与国と比べて新型コロナの感染者数や死者数が少ないというのです(※5)。でも、イベルメクチン投与国と非投与国とでは、イベルメクチン投与の有無以外にもさまざまな要因が異なります。イベルメクチンがまったく効かないとしても、たとえば「寄生虫疾患が流行するような気候の国では新型コロナが流行しにくい」といった要因があれば差が出てしまうのです。

イベルメクチン投与国と非投与国とで、感染者数や死亡数を比較するといった異なる集団を同じ時点で比較する研究を「集団間比較研究」と呼びます。時系列研究も集団間比較研究も分析の対象は集団で、個人レベルの情報は反映されず、さまざまなバイアスの影響を受けやすいためエビデンスレベルは低いとされています。丁寧にバイアスを排除する工夫がなされている研究なら一定の信頼はできますが、そうではないなら研究ですらなく「研究のようなもの」に過ぎません。一言で言うと、あまりにも「雑」な議論なのです。

※5 東京都医師会「急増する自宅療養・自宅待機者への対応」

■ランダム化比較試験でも「効くとは言えない」

以上のようなものに比べ、同じ国の同じ時点において〈イベルメクチンを投与された個人〉と〈イベルメクチンを投与されなかった個人〉を比較した研究のほうが、エビデンスレベルは高いといえます。とくに薬の投与以外の要因がなるべく同じになるように、投与群と非投与群をランダムに分ける「ランダム化比較試験」はエビデンスレベルが高いとされています。日本でも、イベルメクチンについて2つのランダム化比較試験が行われました。

一つは北里大学が行った医師主導治験です(※6)。軽症の新型コロナ患者200人超を〈イベルメクチン単回投与群〉と〈プラセボ(偽薬)投与群〉に分けて、PCR陰性化までの時間を比較しましたが、まったく差はありませんでした。

もう一つは興和株式会社が行った第三相臨床試験で、この原稿を書いている時点ではまだ論文化されていませんが、プレスリリースが発表されています(※7)。軽症の新型コロナ患者1000人超を〈イベルメクチンを3日間投与する群〉と〈プラセボを3日間投与する群〉に分けて、臨床症状が改善傾向に至るまでの時間を比較しましたが、有意差はありませんでした。つまり、残念ながら、イベルメクチンは新型コロナに「効くとは言えない」という結果です。

※6 Efficacy and safety of single-dose ivermectin in mild-to-moderate COVID-19: the double-blind, randomized, placebo-controlled CORVETTE-01 trial

※7 興和/新型コロナウイルス感染症患者を対象とした「K-237」(イベルメクチン)の第Ⅲ相臨床試験結果に関するお知らせ

■「効かないとは言いきれない」と言われても

それでもイベルメクチンの支持者は、「イベルメクチンが効くとは言えないという結果だったとしても、効かないとも言い切れないだろう」と主張するでしょう。それはその通りで、臨床試験の対象人数を増やしたり、投与条件を変えたりすれば、有意差が観察できるかもしれません。

とはいえ、「イベルメクチンは新型コロナの特効薬ではない」と断言できます。仮に効果があったとしても、日本で行われたランダム化比較試験では検出できないぐらい効果が小さいか、または効果を発揮する条件が厳しいか、だからです。一部の臨床医は「1回飲むだけで翌日には効く」などとイベルメクチンの劇的な効果を主張していました。もしそんなに劇的な効果が事実だとすれば、1000人規模の臨床試験で有意差が出ないなんてことはありえないでしょう。

次に「新型コロナの発症後、すぐに飲まないと効かないのだ」という反論が予想できます。抗ウイルス薬は発症して内服までの時間が短いほど効きやすいのは事実です。でも、患者さんすべてが発症後すぐに病院を受診できるわけではありませんから、少しでも投与の時間が遅れたら効果がなくなるような薬はあまり使えません。それに臨床試験でも、発症してから薬を内服するまでの時間が短い患者さんはいます。もしもイベルメクチンに劇的な効果があるのなら、有意差が出るはずです。

■新型コロナへの「劇的な効果」は誤認

ほかに「臨床試験で使われたイベルメクチンの用量が少なかったのだ」という反論もあります。北里の治験が開始された頃はイベルメクチン〈0.2mg/kgを1日(単回)投与〉で効くと吹聴されていましたが、だんだん必要量が増えていきました。興和の臨床試験では前述の米国団体の推奨量〈0.3〜0.4mg/kgを3日投与〉でしたが、それでも効果は観察できませんでした。

イベルメクチンは比較的安全な薬ですが、それは寄生虫疾患に対して低用量で使った場合の話です。例えば、日本で標準医療となっている疥癬治療におけるイベルメクチンの投与量は〈0.2mg/kgを単回、または2週間空けて2回投与〉です。高用量での安全性については十分な情報はありません。たくさん飲まないと効かないのであれば、これまで言われていたイベルメクチンの利点は失われます。

それでも効けばまだいいのですが、1200人が参加した海外のランダム化比較試験では、さらに高用量のイベルメクチン「0.6mg/kgを6日投与」したにもかかわらず、有意差を観察できませんでした(※8)。ちなみに、この研究においては、発症して2~3日後の患者に限定したサブグループ解析も行われましたが、やはり有意差はありませんでした。発症してすぐに飲んでも効くとは言えません。

イベルメクチンの有効性を示したランダム化比較試験もありますが、その中には品質の低い研究や不正行為が指摘された研究も存在します。もしイベルメクチンが本当に新型コロナに効果があるなら質の高い研究でも有効性が示されるはずですが、実際はその逆です。不正疑いのある研究ではきわめて高い有効性を示した一方、質の高い研究では有効性は示されませんでした(※9)。

※8 Effect of Higher-Dose Ivermectin for 6 Days vs Placebo on Time to Sustained Recovery in Outpatients With COVID-19: A Randomized Clinical Trial

※9 Ivermectin for COVID-19: Addressing Potential Bias and Medical Fraud

■効果が確認できなければ使用をやめたらいい

これらの結果から、イベルメクチンの「劇的な効果」は誤認であったといえます。せめて症例報告でもあれば何がしかの検証は可能なのですが、日本で劇的な効果を主張してきた臨床医は、残念なことに症例報告や学会発表や医学誌への論文投稿などはせず、一般メディアやYouTubeなどで情報発信をするのみです。

イベルメクチンは安価で比較的安全な薬ですから、もしも新型コロナに効果があれば人類にとって大きな福音になったことでしょう。ただ、イベルメクチンは抗寄生虫薬ですから、新型コロナに効かなくても仕方がありません。

もともと医療は不確実なもの。当初は劇的な効果が期待された薬や治療法でも、検証の結果、まったく効果がないと判明することはよくあります。信頼できる臨床試験の結果が出そろっても効果が確認できなければ、日本発の薬だからとこだわったり、意固地になったり、執着したりするのではなく、ただ使用をやめればいいだけです。その薬や治療法に期待を寄せていたからといって「研究の仕方が悪い」「権力者の陰謀によって潰された」といった誤った考えに陥らないようにしたいものです。

そして効果の裏付けがある抗ウイルス薬やワクチンを否定したり、イベルメクチンを個人輸入して自己判断で使ったり、家畜用のイベルメクチンを使ったり、イベルメクチンには副作用がないと嘘をついたり、イベルメクチンが末期がんにも効くなどと言うのはデマを広める行為ですし、ご自身のみならず他人にも健康被害が出かねないのでやめましょう。

----------

内科医

医学部を卒業後、大学病院勤務、大学院などを経て、現在は福岡県の市中病院に勤務。診療のかたわら、インターネット上で医療・健康情報の見極め方を発信している。ハンドルネームは、NATROM(なとろむ)。著書に『新装版「ニセ医学」に騙されないために』『最善の健康法』(ともに内外出版社)、共著書に『今日から使える薬局栄養指導Q&A』(金芳堂)がある。

----------

(内科医 名取 宏)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

リジェネフロ、ADPKD治療薬の前期第二相臨床試験の第2段階の被験者募集を開始

PR TIMES / 2024年5月27日 12時45分

-

インスメッド(R)、2024年第1四半期業績、ならびにビジネスアップデート発表

PR TIMES / 2024年5月27日 11時15分

-

第61回ERA(欧州腎臓学会)学術大会:画期的な研究結果によると、セマグルチドが2型糖尿病と慢性腎臓病を合併した患者において、重大な腎疾患イベント、心血管合併症、および死亡リスクを大幅に低減させることが明らかになりました

共同通信PRワイヤー / 2024年5月27日 9時34分

-

リンヴォック、アトピー性皮膚炎を対象としたデュピクセントとの非盲検直接比較試験について新データ発表

共同通信PRワイヤー / 2024年5月15日 10時0分

-

慶應イノベーション・イニシアティブから第三者割当増資により資金調達を実施

PR TIMES / 2024年5月10日 22時40分

ランキング

-

1診療報酬改定で6月から初診・再診の負担増 医療従事者の賃上げの原資に

産経ニュース / 2024年6月1日 20時15分

-

2兄・秀吉とは真逆の性格…仲野太賀が大河で演じる豊臣秀長が長生きしたら徳川の世はなかった「歴史のもしも」

プレジデントオンライン / 2024年6月1日 18時15分

-

3タマネギの皮、納豆のフィルム... 話題の「キッチンでの小さなイライラ撃退法」、実際に試してみました。

東京バーゲンマニア / 2024年6月1日 13時0分

-

4古いテレビを捨てたいです。お金をかけず楽に処分するにはどうすればよいでしょうか?【専門家が解説】

オールアバウト / 2024年6月1日 20時15分

-

5寝る前のSNS閲覧、「悪夢」を見る原因に!? 種類と頻度を計測 豪大学で研究

よろず~ニュース / 2024年6月1日 22時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください