この動きをするとかえって体を痛める…70年超の伝統"ラジオ体操"で動かさないほうがいい体の超重要箇所

プレジデントオンライン / 2023年8月5日 11時15分

■夏休み恒例のラジオ体操で健康増進できるのか

夏休みが始まり、子供と一緒に「朝のラジオ体操」をしている親御さんも多いだろう。筆者も今夏は4年ぶりに地元のラジオ体操に参加してきた。

あの懐かしい掛け声を聞くと、カラダが勝手に反応。ラジオ体操第1はほぼほぼスムーズにできた。これは日本人あるあるだろう。

同時に以前、箱根駅伝の古豪と呼べる大学の新監督に就任したベテラン指導者の言葉を思い出した。OB監督だったが、「私が学生だった40年以上も前と同じ準備体操をしていて驚きました。これでは低迷するわけですよ」。

これだけスポーツ科学が進化している時代に、惰性でラジオ体操を続けている日本人はいかがなものか。

■ラジオ体操は1928年に始まった

ラジオ体操が始まったのは1928年(昭和3年)のこと。国民の健康増進のために現在のかんぽ生命にあたる逓信省簡易保険局が誰でもできる簡単な体操を考案。当時はテレビが普及していなかったためラジオで放送された。

そして、夏休みのラジオ体操が全国に普及していく。

現在のラジオ体操第1と第2はともに3代目(2回リニューアル)で、1951年に制定されたものだ。昭和、平成、令和と時代を超えて、実に70年以上も前から日本国民は同じ動きをせっせと行ってきたことになる。

その間に運動中の給水が当たり前になるなど、スポーツ界の常識は大きく変わった。

現在の日本のラジオ体操は米国のメトロポリタン生命保険が1925年に放送開始したラジオ体操を参考にして作られたという。日本がいまだに続いているのに対して、“本家”米国はいつ中止したのかの記録がないほど、かなり前に放送を取りやめている。

大昔に考えられた運動をそのまま行っても大丈夫なのか。

■老若男女問わず誰でもできる安全面を確保した体操だが

トップアスリートを指導するアスレチックトレーナーに聞くと、意外な答えが返ってきた。

「国民にこれだけ浸透している運動はないですし、安全面も確保できている。自重を使った少しダイナミックな動きもあり、普段スポーツをしない人でもできる。中途半端な知識を持つ先生が運動前にストレッチをやらせるくらいならラジオ体操の方が良いと思いますよ」

ラジオ体操第1は、「老若男女を問わず誰でもできることにポイントを置いた体操」で、小学校から工場などの職場まで広く使わること想定して考えられたものだ。ラジオ体操第2は「職場向け」として制定。筋力強化にポイントを置いており、テンポがやや速く、運動量も多い。

いずれにしてもカラダ全体を動かすように構成されており、日常生活で使わない筋肉や関節を動かせるのが大きなメリットだ。さまざまな動きが入るので、筆者は上半身(特に肩まわり)がほぐれたように感じた。ラジオ体操は70年以上前に考案されたものとはいえ、現在でも通用するレベルにあるようだ。一方で好ましくない面や物足りない部分もある。

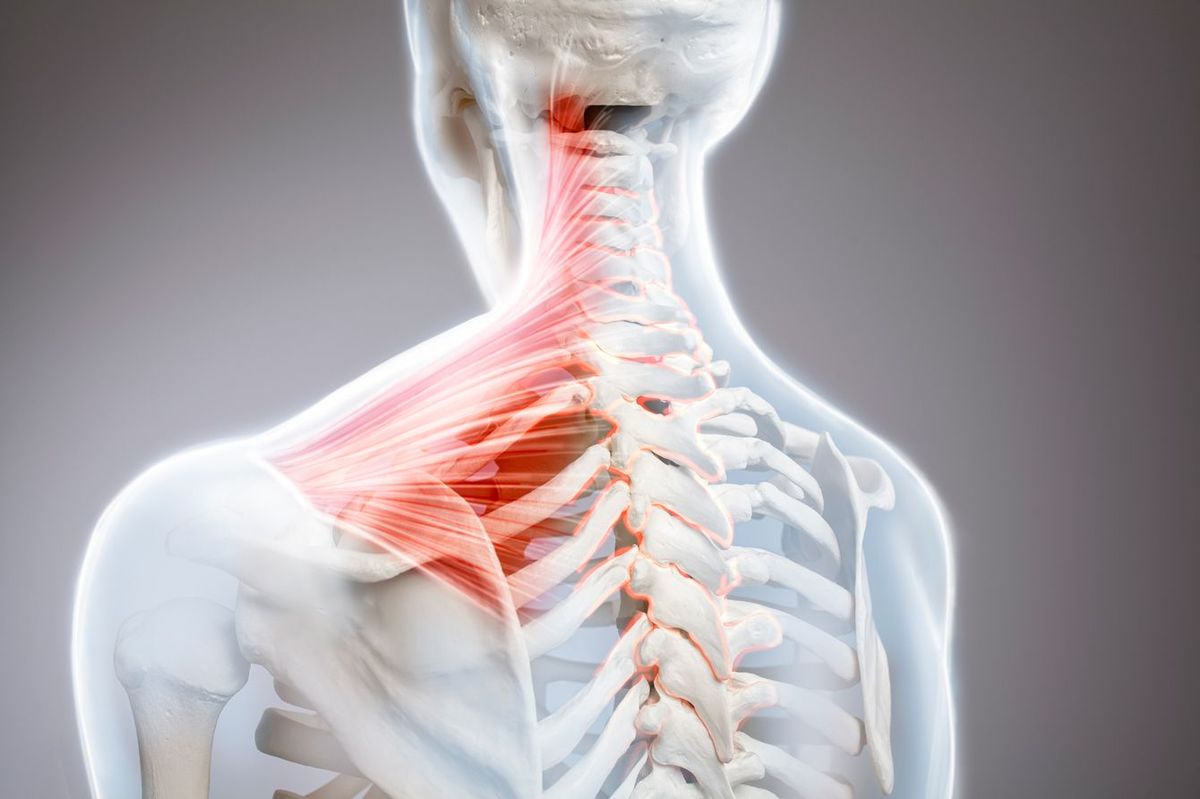

■第1と第2の間の首の運動は要注意

ラジオ体操は第1と第2の間に「首の運動」が入っている。首を上下へ倒す、左右に倒す、左右を向く、に続いて「ぐるっと回す」というパートがある。前出のアスレチックトレーナーはこの首回しはやらない方が良いという。

「ジョイント・バイ・ジョイントという考え方があって、『可動性が重要視される関節』(動くべき関節)と『安定性が重要視される関節』(大きく動かさない方が良い関節)がある。頚椎(首)は後者になるんです。回すことを得意としている構造ではないので、首をグルグルと回すのはお勧めできません」

ジョイント・バイ・ジョイントは、関節がそれぞれの役割で個別に働きながら、複数の関節を協同して働かせることが機能的な動きにつながるというセオリーだ。70年前にはなかった“新常識”だけに、ラジオ体操も10年に一度くらいは見直す必要があるのではないだろうか。中には、首を回したことでグギっとなり、かえって痛めてしまうという人もいる。

■「第二」は高齢者対策で片脚立ちの運動も加えよう

また、ラジオ体操第2は第1を踏襲している。ともに13種目あるが、似通った動きが少なくない。一方、片脚立ちで行う運動が第2に入っている「片脚ジャンプ」しかないなど、動きのバリエーションは乏しい。

前出のアスレティックトレーナーも「片脚立ちで行うようなバランスをとりながら行う運動を入れると、高齢者の転倒防止につながると思いますね。昔よりも運動しない子供も増えているので、子供たちの運動神経向上にも役立つはずです」と話す。

国立長寿医療研究センターによると、自宅で暮らす65歳以上の方でおよそ2割、また施設に入居されている方では3割以上が1年間に転倒すると報告されている。女性は男性より転倒発生率が高く、高齢になるほど転倒率も高くなる。80歳以上では不慮の事故による死亡の3割が転倒で、交通事故(5%程度)と比べても非常に高い。

転倒の要因は、バランス、筋力などの運動機能の低下が大きい。現状のラジオ体操だけでは“トレーニング”としては不足していると思う。

そこで改善案。ラジオ体操第1は基本残しつつ、第2はバランス感覚を養い、筋力アップも期待できる新たなメニューを加えるなど、高齢者や子供たちに役立つ運動にリノベーションしていくべきではないだろうか。

■朝のラジオ体操の時間をもっと有効に使おう

ラジオ体操は第1、首の運動、第2と合わせて8分ほどで終了する。朝の時間に身支度を整えて、行うにはやや物足りない内容だ。

そこでもうひとつ提案したい。朝のラジオ体操の後、希望者のみ10分ほどの「レクリエーション」(やエクササイズ)の時間を設けるのはいかがだろうか。

例えば、リズム体操(音楽に合わせて手足を動かす)、ダンス、ストレッチ、ヨガ、体幹トレーニング、ハンカチ落とし、鬼ごっこ、ケイドロ、ミニサッカー、ドッジボール、タスケ(3歩ドッジボール)など。参加人数や会場にフィットした種目を(できれば複数)行うのだ。子供から大人まで、各自ができるものに参加する。

筆者が住む都内エリアでは朝のラジオ体操に100~200人が常時参加している。場所は中学校のグラウンドなので、さまざまな遊びやエクササイズが可能になる。

夏休みに行われる「朝のラジオ体操」は親子で参加できるイベントで、地域住民と交流できるチャンスでもある。

ラジオ体操は一斉に行うが、終われば、他人とコミュニケーションをとることなく解散してしまう。それはもったいない。希望者だけでもレクリエーションに参加するだけで、近隣の知り合いが増加。交流の輪は地域の安全にもつながるはずだ。

ラジオ体操に参加してスタンプを一定以上集めると最終日にご褒美がある。筆者の地域は3回以上の出席で500円分の図書カードがプレゼントされた。

このご褒美を目的に、しかたないから参加するのではなく、レクリエーションを楽しく感じることができれば、夏休みの早起きも苦ではなくなるはず。子供たちの夏休みは生活リズムが乱れがちだが、早起きの習慣が維持しやすくなるだろう。

文化的な面を考えても、夏休みのラジオ体操は今後も継承していくべきものだ。ラジオ体操に行くのが楽しくなって、運動神経も良くなって、地域交流もできる。日本伝統の朝活、一粒で何度もおいしいものに作り変えていくことを考えていただきたい。

----------

スポーツライター

1977年、愛知県生まれ。箱根駅伝に出場した経験を生かして、陸上競技・ランニングを中心に取材。現在は、『月刊陸上競技』をはじめ様々なメディアに執筆中。著書に『新・箱根駅伝 5区短縮で変わる勢力図』『東京五輪マラソンで日本がメダルを取るために必要なこと』など。最新刊に『箱根駅伝ノート』(ベストセラーズ)

----------

(スポーツライター 酒井 政人)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

【下半身の『関節痛』】医者任せでは治らない 必須なのは「治療を受けなからの筋力トレーニング」、“正しい歩き方”を意識することも重要

NEWSポストセブン / 2024年6月10日 15時58分

-

将来の寝たきりを防ぐ鍵となる4つの力とは?今の状態がわかるチェック付き!

ハルメク365 / 2024年5月28日 21時4分

-

「留学生に抜かれた日本人は可哀想」なのか…外国人留学生を排除する"イジメ"のような規定改定の時代錯誤

プレジデントオンライン / 2024年5月22日 10時15分

-

体をリセットする「表裏一体トレーニング」。タイパの時代は“硬くなりやすい筋肉”に絞るのが正解

日刊SPA! / 2024年5月20日 15時50分

-

「身体のケアをしないといけない年齢」ひろみちお兄さん(55)のひざが悲鳴をあげた日

週刊女性PRIME / 2024年5月19日 21時0分

ランキング

-

1これするだけで筋トレ効果倍増!【医師解説】50代からの「たるんだ体」改善エクササイズ

ハルメク365 / 2024年6月15日 21時30分

-

2一人暮らし経験者が選ぶ「買わなくてよかったと思う家電」ランキング 2位は「テレビ」

まいどなニュース / 2024年6月15日 21時0分

-

3【専門医が監修】「疲労度診断テスト」にトライ!効果的な解消法とは?

ハルメク365 / 2024年6月15日 14時50分

-

4日産「新型“高級”ノート」初公開! 「オシャブルー」内装&斬新グリル採用! 史上初の超豪華仕様「オーラ“AUTECH”」24年7月に発売へ

くるまのニュース / 2024年6月13日 15時10分

-

5BMWが誇る「M」を冠するスーパーバイクの実力 雨の「もてぎ」で元GPライダー先導で試乗した

東洋経済オンライン / 2024年6月16日 7時20分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください