100歳まで元気な人は「足の親指の使い方」が違う…整形外科医が教える"膝が痛くならない歩き方"

プレジデントオンライン / 2023年8月15日 8時15分

※本稿は、巽一郎『100年ひざ』(サンマーク出版)の一部を再編集したものです。

■気づかない間に「ニワトリ歩き」をしていませんか?

これまで僕は、1万4000人の変形性膝関節症の患者さんから「ひざの負担を大きくしてしまう生活習慣」があると教わってきました。そのひとつが、多くの患者さんに共通する独特な歩き方「ニワトリ歩き」です。

患者さんの歩き方を見て、その特徴から「ニワトリ歩き」と命名したのですが、大きな駅のコンコースに立って、通り過ぎる人を見ていたら、若い世代にも「ニワトリ歩き」の人がたくさんいて、愕然としました。

現代はこの歩き方をする人が大変多くなっているから変形性膝関節症になる人が増えているというのが正しいのかもしれない――そう気づいてから、「ニワトリ歩き」を招く姿勢の崩れが、変形性膝関節症の大きな原因だとわかったのでした。

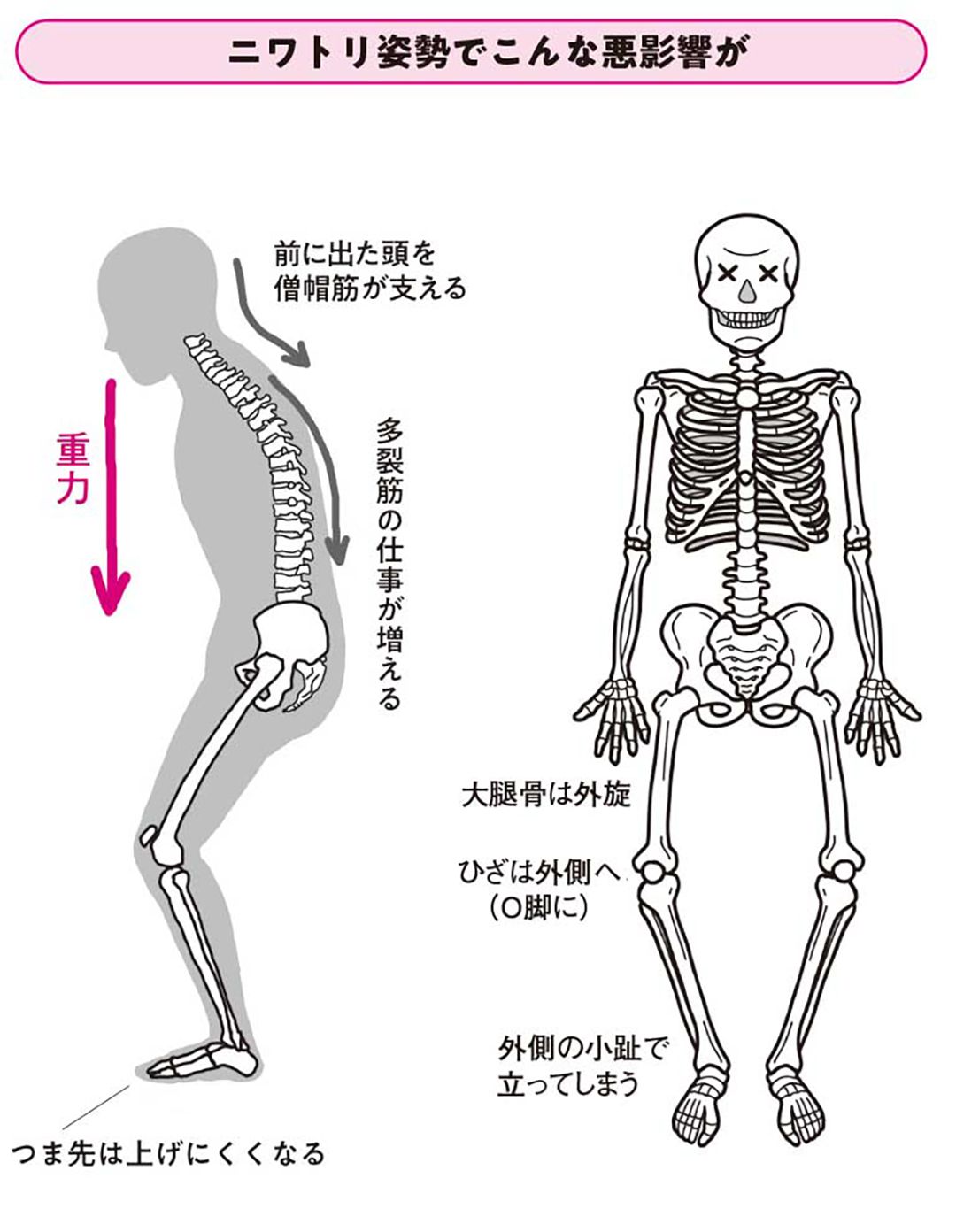

頭が前に出ることが特徴的な姿勢の崩れ。そのまま歩くと、頭を前後に少し振ってバランスをとらなくては歩みを進められません。まさにニワトリのような歩き方でしょう? この歩き方はひざに負担を強いる、歩けなくなる「入り口」です。

食事や仕事、生活動作の多くは「前かがみ」姿勢で行われます。日本人ならではの、手で器を持ち上げて皿の上に頭が迎えにいく食事のスタイルをはじめ、パソコン操作、台所仕事、掃除機かけ、裁縫、農作業、庭仕事……。僕が自分の1日を振り返ってみても、手を体の前方に出し、前にかがんでいる時間がなんと多いことでしょう。

■8㎏もある頭を無理な姿勢で支えている

本来ならばヒトは、骨に寄りかかるわけでもなく、無駄に筋肉を緊張させることもなく、備わっている構造のとおりの姿勢で立つのがラクです。水をいっぱい頭蓋骨の中にたたえ、その中に脳みそを浮かべた頭の重さは平均約6~8㎏。これがちゃんと西洋人のように肩の上にあれば、首と背、腰のS字カーブや骨盤などのおかげでバランスがとれ、無理なく頭を支えていられます。

ところが、重い頭が肩より前に出てしまったら、それを後ろから支える首の負担は2~3倍に増え、頭を後ろから支えている首の筋肉(僧帽筋)にのしかかります。背骨を支えているインナーマッスルである多裂筋(たれつきん)にも余計な仕事をさせ続けることになるのです。そりゃあ、肩もこるわけです。

頭が前に出ることの弊害は、上半身のこりだけではありません。

前に行ってしまった頭とバランスを取るために、背中が後方へ出てきて、腰椎の前弯もなくなって猫背になります。

猫背になると、腰椎と骨盤が後ろに傾きます。その骨盤につられるように大腿骨が外側にねじれ、ひざの関節も外を向き、いわゆるガニ股になってしまうのです。するとひざは伸ばしにくくなり、軽く曲がって、O脚になります。

■90%の人が、ひざ内側の軟骨がすり減っている

O脚になると、歩くときに足の外側で着地するようになり、つま先は上げにくくなる。何もないところでつまずいたり、こけるリスクも上がってしまいます。

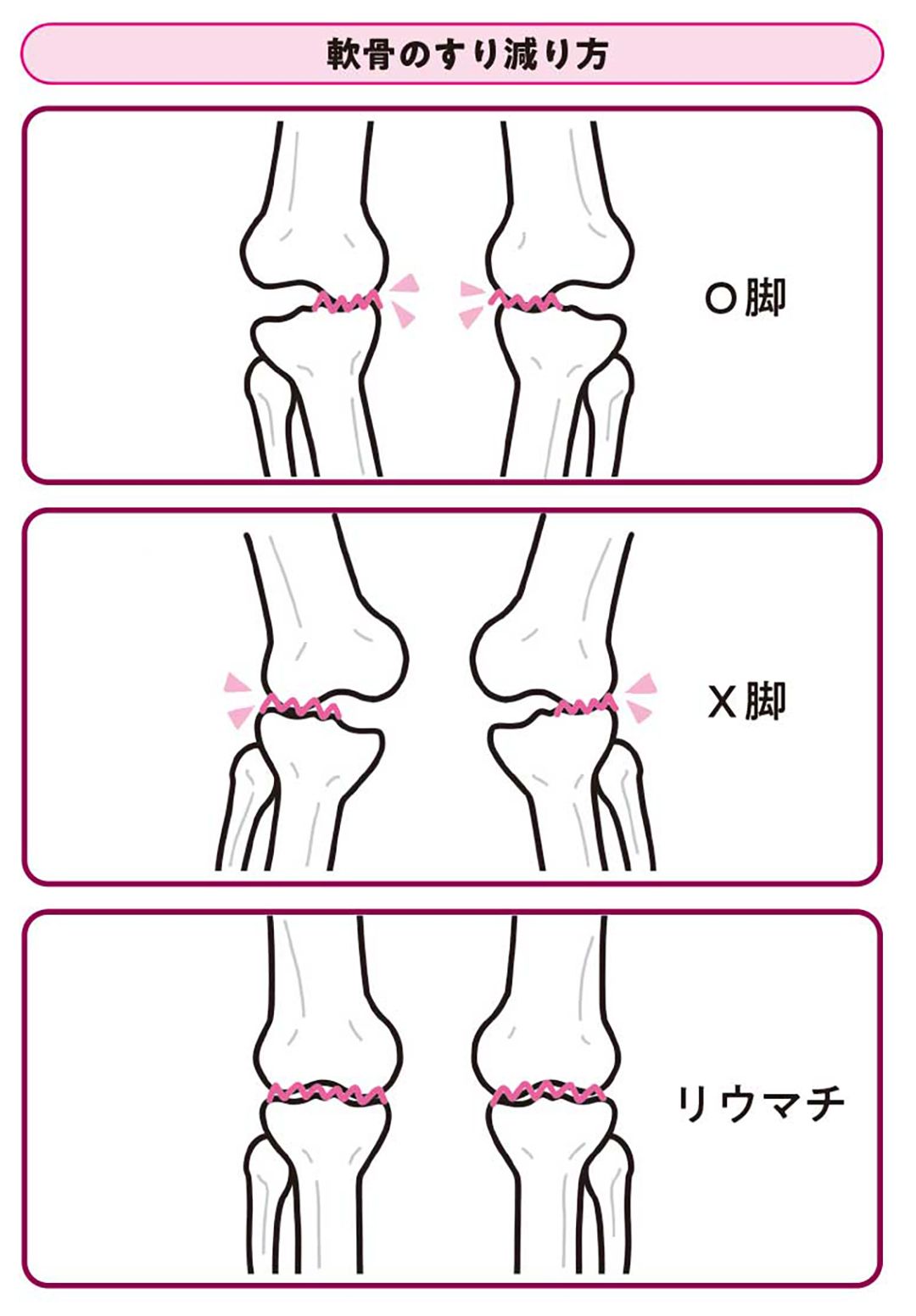

この状態で活動を続けていると内側ひざ関節に偏って負担がかかります。平地を歩くとき5倍、階段を降りるとき8倍かかるというその力が、内側ひざ関節に集中するのですから、内側の軟骨はあっという間に減ってしまいます。

僕らが変形性膝関節症の患者さんの治療法を検討するとき、軟骨が少しでも残っていれば再生する可能性があるので、「軟骨がどれくらい、どこに残っているか」を調べます。すると、ほとんどの場合、内側が偏ってなくなっている(O脚変形)。関節軟骨が減るとは、均等になくなるわけではないのです。

およそ90%の患者さんが、ひざの内側軟骨が減るO脚変形ですが、稀にひざの外側関節が減っているX脚変形の患者さんが来られます。

6歳から12歳までの女性は、内股で歩き、自然のX脚であることが多いのですが、成長とともにまっすぐになっていきます。大人になってもX脚である人は、足が長い人、ひざのお皿(膝蓋骨)が高い位置(普通の人よりも上のほうにある)の人に多いです。X脚変形になるメカニズムの詳細は未だ不明です。

■股関節が変形すると脚の長さも変わる

一方のひざだけX脚変形になっている人では、その反対側の股関節が悪い人が多いです。

股関節が変形していくと、股関節が悪いほうの脚は、反対側に比べて短くなります。股関節は足の付け根で、そこが変形してくると付け根がからだの上に移動していくからです。そうすると、股関節が悪くないほうの長い脚を、もう一方に合わせようとして、X脚になることがわかっています。

そのようなケースでは、原因である股関節の治療を優先し、左右の脚の長さをそろえ、その間、ひざについては保存療法をして、股関節とひざ関節、両方を治すことが根本療法になります。

ひざ軟骨の内側と外側が均等に減ってしまうのが、先にも説明した、関節リウマチという病気です。これは自分のからだではない異物を攻撃する抗体が、自分の軟骨を攻撃したために起こります。その原因は、からだを異物から守っている免疫がおかしくなった、もしくは、軟骨が変性して異物になったから攻撃した――そんな仮説が考えられていますが、今のところ原因不明です。

■ニワトリ歩きは「靴のかかと」でわかる

日本では9割以上の人が「O脚(内反膝)」になってひざの内側の軟骨が減っています。

そして5%くらいの人が「X脚(外反膝)」になってひざの外側の軟骨が減っていて、残りはリウマチによって、内側も外側も減っています。

つまり圧倒的に、脚がO脚に変形して、ひざの内側の軟骨だけが減り、痛みを訴える人が多い、ということです。

ちなみに初期では、O脚やX脚になっているかどうかはよく履いている靴のかかとを見てチェックできます。O脚の場合、外側に体重をかけて歩くため、外側ばかり偏って減ります。逆に、X脚では内側ばかり減ります。

O脚やX脚の兆しが見られたら、姿勢の崩れや歩き方を改善し、ひざへの負担を減らすことが大切です。

たとえ自覚はなくても、猫背や巻き肩、ストレートネックなど「姿勢の崩れ」があるなら、O脚になり、ニワトリ歩きになっている可能性が高いです。無意識にひざが「外側」に傾き、足の親指が浮いた歩き方になっていないでしょうか。

また、X脚になっていて、無意識に「内側」に傾き、足の小指が浮いた歩き方になっている場合もあります。先述の「靴のかかとチェック」でそれがわかりますね。

ニワトリ歩きを脱却してひざにいい歩き方へと変えていきましょう。

■まずは「股を閉じる」内転筋を鍛える

ご紹介するのは、姿勢を正し、O脚やX脚の改善に役立ち、ひざへの負担を軽減する好循環のきっかけになる歩き方です。

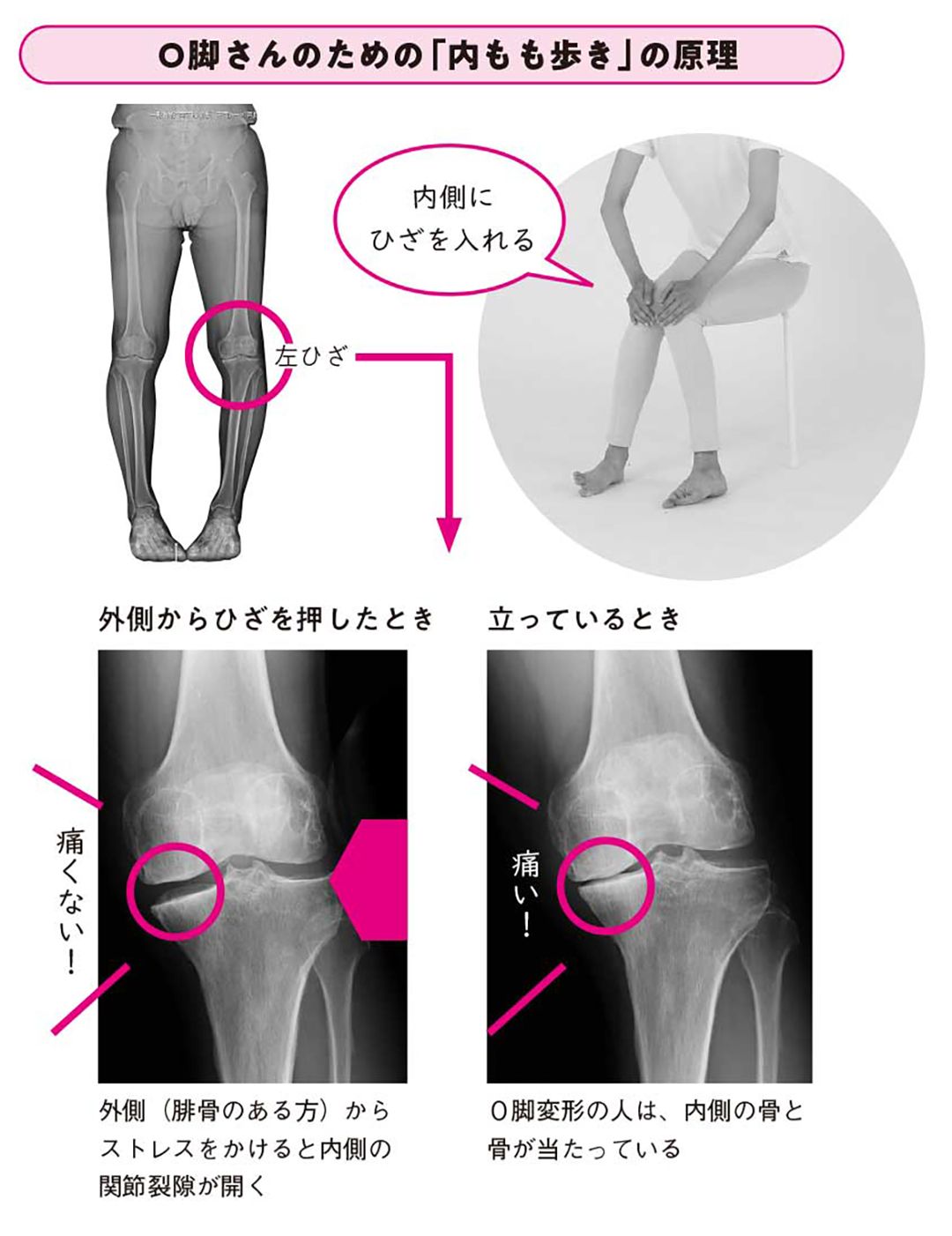

まずはO脚さんのための歩き方から。O脚で、ひざの内側関節にトラブルや不安のある人は「内転筋」という筋肉群を大いにはたらかせて歩きましょう。名付けて「内もも歩き」です。

どのように歩くのか、くわしい歩き方を写真とともに紹介します。

ポイントは、歩く前に、座ったままひざに手を置き、体重をかけて“普段のひざの状態とは逆”の親指重心の練習をすること。足の小指を浮かせて着地するのを、まずは座った姿勢でやってみます。これで「からだを正しく使う」コツを感じてください。

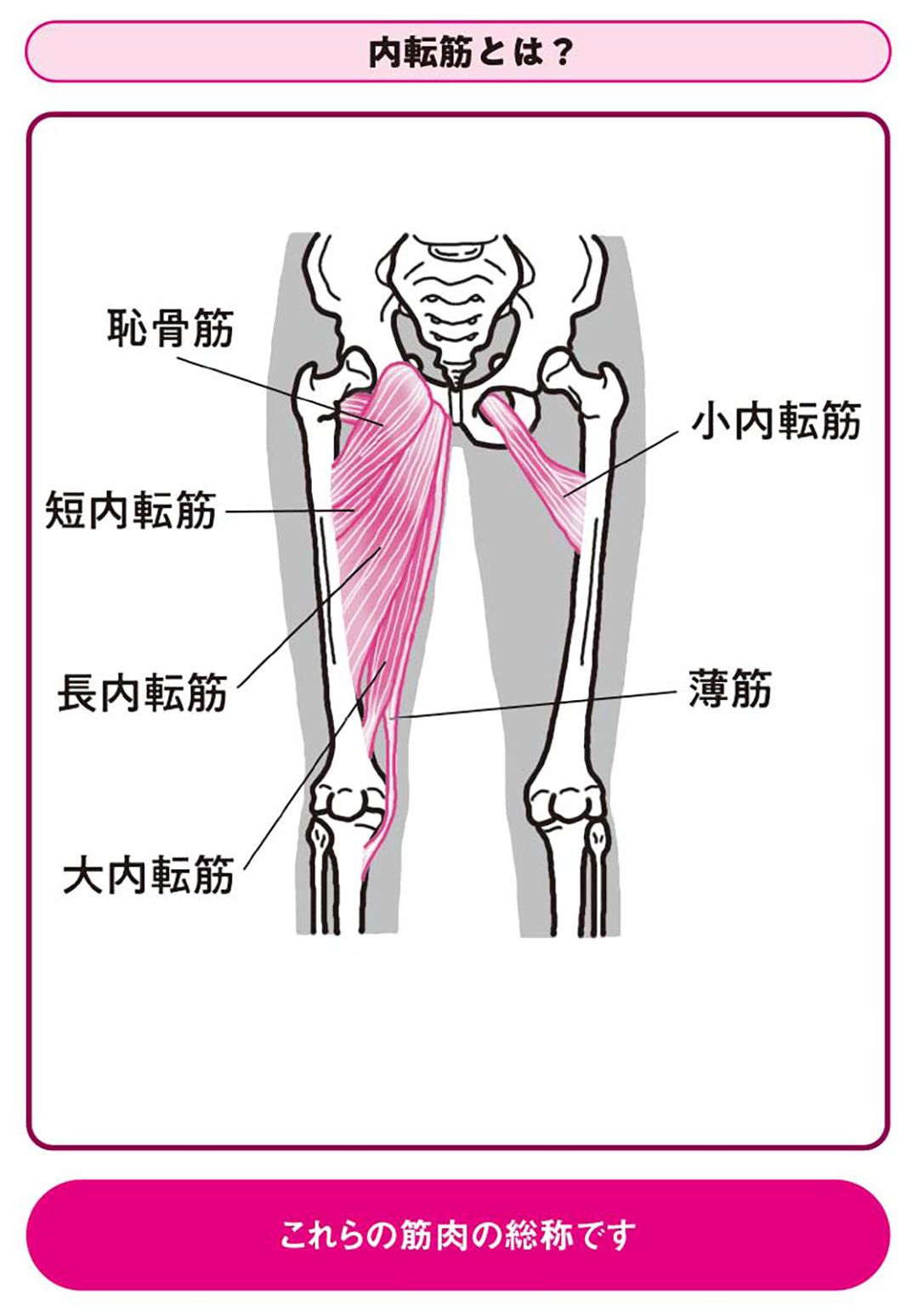

親指重心になるときはたらく筋肉が「内転筋」です。

内転筋という筋肉群は文字どおり「内転させる筋肉群」で、内転とは太ももを閉じる動きであり、「股関節と連動して股を閉じる」ことです。大腿骨にくっついている筋肉群で、この筋肉群が弱ると大腿骨が外転(内転の逆、外側に開くこと)・外旋(外側に向かってねじれること)し、いわゆるガニ股になり、O脚が加速してしまいます。

つまり、内転筋が弱る=太ももは外旋し、О脚コースへまっしぐらとなるわけです。

■尿もれ、脱腸、子宮脱につながることも

さらに内転筋は、内臓を下支えする骨盤底筋群とも関連して骨盤を支えたり、姿勢を支える腹筋の活動も高めたりすることがわかっています。

内転筋が弱ってしまうと、骨盤底筋群や腹筋にも悪影響があり、加齢に伴って増える尿もれ、脱腸、子宮脱などとも関係します。つまり内転筋は、中高年以降の筋トレの大事なポイントです。

しかし、この内転筋は、鍛えにくいうえに、意識的に使わないと弱りやすい筋肉です。拙著『100年ひざ』(サンマーク出版)で詳しく解説している内転筋トレーニングを日常生活に入れてみてください。寝転んでできる方法ですから、隙間時間にお笑い番組でも見ながら、リラックスしてやってみてください。

意識的に内転筋を使って歩く。それは内転筋を鍛え、脱ニワトリ歩きをかなえ、さまざまなトラブル予防に通じる歩き方です。しばらくは意識的に練習する必要があり、いくらかぎくしゃくするかと思いますが、続けていればからだが覚えて、自然に歩けるようになっていきます。

■歩くときは、親指側に体重を乗せることを意識する

内ももの筋肉(内転筋)を使い、ひざを内側に入れることで、大腿骨と脛骨の間に隙間をつくって、親指側で体重を移動させて歩く歩き方が「内もも歩き」です。この歩き方は、変形性膝関節症の患者さんを診察していて、ヒントをもらって考えました。

患者さんのレントゲン撮影で、「ストレス撮影」という方式で撮ると、内側の関節が開き、隙間が出ます。「ストレス撮影」とは、ひざをぐーっと押して撮るもの。外側からひざを押したストレス撮影の写真だけを見たら、変形性膝関節症ではない人、つまり軟骨の状態が正常であるかのようです。

実際には押している力を抜くと元に戻り、内側の骨がまたぶつかってしまうのですが、外側から押せば隙間ができる! ならば、内ももを意識して使って、ストレス撮影のときのように隙間をつくって歩けば、軟骨の負担を減らせるはず! その発見で「内もも歩き」を考案しました。

この歩き方で大腿骨と脛骨がぶつかって起こる微小骨折を防ぐことができれば、激痛はなくなります。

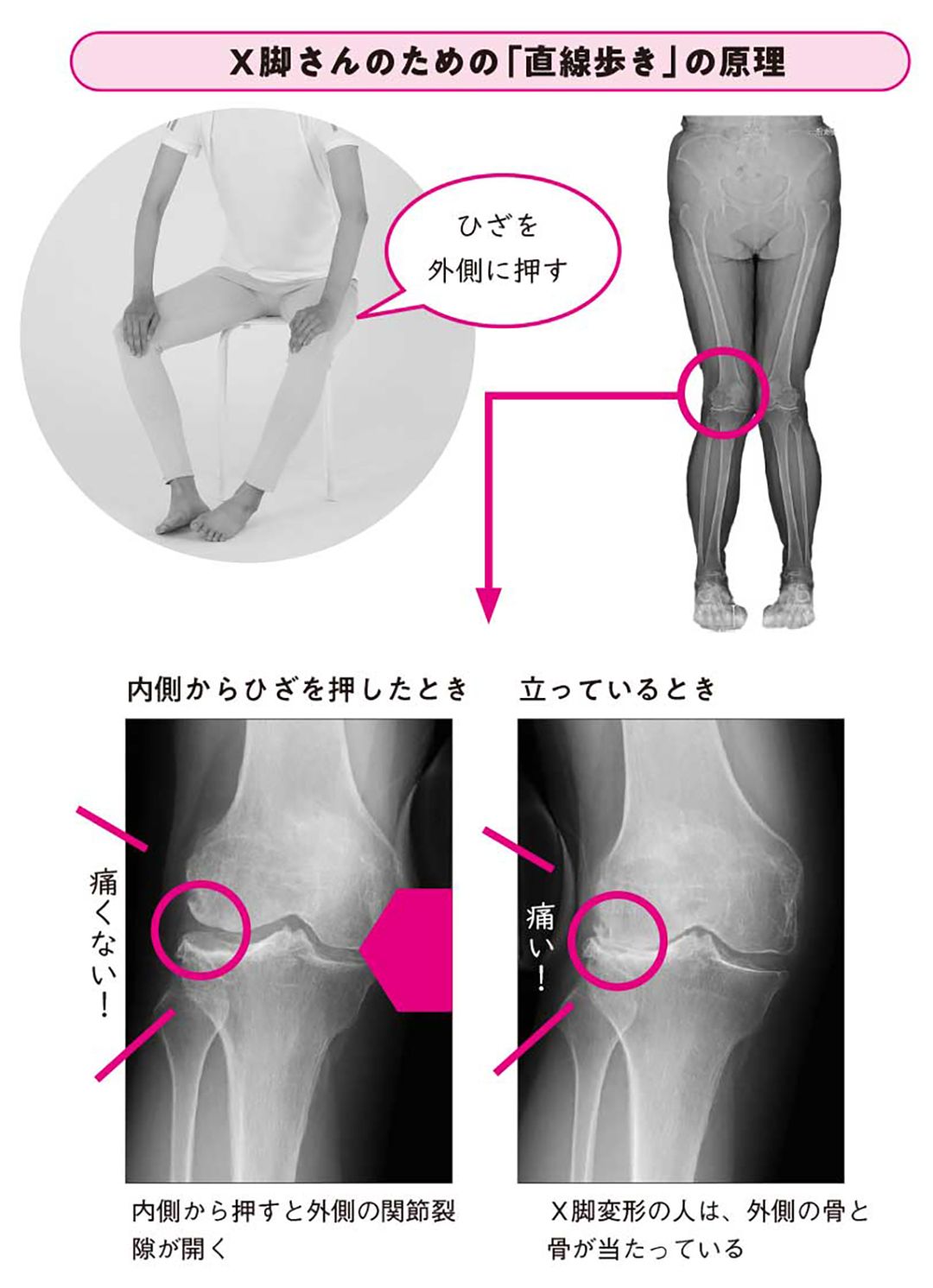

■X脚の人は小指重心の「一直線歩き」を

一方、X脚の人はひざが内側に倒れ、外側の軟骨がすり減ったり、大腿骨と脛骨がぶつかったりする状態です。いつも足の小指側が浮いているような歩き方をしてしまうでしょう。

そこで、両手で両ひざを内側から押すように立て、外側の関節を開くことで、外側ひざ軟骨を守ります。X脚の人の「ストレス撮影」では、ひざを内側から押していることで、なくなっていた外側関節の隙間が生まれているのがわかります。それと同じ要領で歩くのが、X脚の人向けの「一直線歩き」です。

歩みを進めるとき、前に振り出した足を、後ろ足のすぐ前に着地します。この歩き方は特定の筋肉を使わなくても歩けるものです。イメージとしては目の前にある1本のライン上を歩いていく感じ。モデルさんを意識して、優雅に「一直線歩き」しましょう!

歩く前に、座ったままひざに手を置き、体重をかけて”普段のひざの状態とは逆”の小指側に重心をかけ、足の親指を浮かせて着地するレッスンから始めるのがポイントです。

----------

一宮西病院整形外科部長

医師。ひざのスーパードクター。1960年生まれ。静岡県立薬科大学薬学部卒業後、大阪市立大学医学部に入学。卒業後は同附属病院整形外科に入局し手術三昧の日々を送りながら、米国(メイヨー・クリニック)と英国(オックスフォード大学整形外科留学)などに学び、世界最先端の技術を体得。日本屈指の技術と、患者の立場に立った診療方針で全国各地から人が絶えない。評判の手術の腕の一方で「すぐには切らない」医師として話題を集める。湘南鎌倉総合病院人工膝関節センター長を15年務めた後、2020年より一宮西病院人工関節センター長に。

----------

(一宮西病院整形外科部長 巽 一郎)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

元ミス日本が教える正しいウォーキング方法!ひざ痛・腰痛予防&若返りも叶うポイントは

ハルメク365 / 2024年5月29日 18時50分

-

親指に異常を感じたら軽度でも受診を! 専門医が教える“外反母趾”対策おすすめトレ

ananweb / 2024年5月26日 18時0分

-

脚痩せ&ヒップアップが叶う!? ヨガインストラクター直伝“股関節のストレッチ”

ananweb / 2024年5月25日 19時0分

-

外もものハミ肉撃退&内ももに隙間を作りたい! 美脚に導く“やせ骨格ストレッチ”

ananweb / 2024年5月24日 19時0分

-

「身体のケアをしないといけない年齢」ひろみちお兄さん(55)のひざが悲鳴をあげた日

週刊女性PRIME / 2024年5月19日 21時0分

ランキング

-

1診療報酬改定で6月から初診・再診の負担増 医療従事者の賃上げの原資に

産経ニュース / 2024年6月1日 20時15分

-

2兄・秀吉とは真逆の性格…仲野太賀が大河で演じる豊臣秀長が長生きしたら徳川の世はなかった「歴史のもしも」

プレジデントオンライン / 2024年6月1日 18時15分

-

3ダンプカーの車体にある「謎の文字と番号」の正体は? 「足立 営 12345」は何を意味しているのか 実は「経済成長」と深い歴史があった!?

くるまのニュース / 2024年6月1日 20時10分

-

4タマネギの皮、納豆のフィルム... 話題の「キッチンでの小さなイライラ撃退法」、実際に試してみました。

東京バーゲンマニア / 2024年6月1日 13時0分

-

5古いテレビを捨てたいです。お金をかけず楽に処分するにはどうすればよいでしょうか?【専門家が解説】

オールアバウト / 2024年6月1日 20時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください