「重い病」と「良い病」が文章を拙くしてしまう…医師兼作家が「意識して避けている」という5つの文章表現

プレジデントオンライン / 2023年8月22日 10時15分

■「形容詞は腐る」

文章の表現技術にはさまざまなものがある。どれがよくて、どれがよくないかは一概に言えない。書き手の好みの問題もあるだろう。ただ、漫然と文章を書くのではなく、どういう表現がいいのか自分なりに考えて深めておくことは非常に重要だろう。

この項では、私がふだん意識して避けている、あるいは慎重に使用している表現についてまとめてみる。

(1)形容詞

以前、ノンフィクション作家の佐野眞一さんにインタビューしたとき、佐野さんから「形容詞は腐る。腐るから使わない」と言われた。

これはノンフィクション文学などにおいて、事実を突きつけて読者を説得する場合には大事な心構えである。ノンフィクションの世界には昔から「説明するな、描写せよ」という言葉もある。この言葉も「形容詞は腐る」と同じ意味を持つ。

「みごとだ」とか「美しい」とかという言葉は説明である。前者は形容動詞だが、佐野さんはこうした情緒的な言葉を「形容詞」と表現しているのだ。

では、どう「みごと」で、いかに「美しかった」のか。こうした書き手の主観を書いてもそれは読者には伝わらない。事実で読み手を説得したいのであれば、その「みごと」で「美しい」技を描写する必要がある。

■主観ではなく客観的な描写で伝える

具体的には、血管を縛るスピードが通常の手術より速いとか、輸血を必要としないほど出血量が少ないとか、躊躇して手が止まる瞬間がないとか、具体的な教授の手術の姿を描写していくべきである。本書の1章で私は自著を引用し、手術後の子どもの体内で出血が止まらなくなった場面を書いた。

これは描写である。これを「子どもは大変なことになっていた」とか「お腹がすごいことになっていた」と書いてしまえばそれは説明であり、形容詞の表現であろう。そういう文はたちまち腐る。

小説などの文芸作品ではそういった形容詞を用いた表現はあり得るだろうが、ビジネス文書でもブログでも、もし自分に何か意見があって相手の同意を得たいと考えるならば、主観的に説明することよりも事実を描写することが重要である。

また、こうした文章表現をふだんから心がけることで文章が上手になる。これはぜひ意識してほしい。

■一流のノンフィクション作家は風景描写に秀でている

文章表現で一番容易なのは、自身の心理描写である。自分のことは自分が一番よく分かっているからである。反対に最も難しいのは風景の描写だと私は考える。

一流のノンフィクション作家は風景描写に秀でている。

『サンダカン八番娼館』山崎朋子/文春文庫

この文章は、「からゆきさん」と呼ばれる海外売春婦を研究する筆者が、天草の田舎に老婆を訪ねていくシーンである。わずか188文字の情景描写によって、筆者の心細さとか、老婆の暮らす家の貧しさとかが、明確に説明されている。その結果、老婆の孤独や哀れさが浮かび上がってくる。こういう文章を書けるように腕を磨きたい。

■新聞で頻出する「定型文」

(2)定番の表現

新聞業界には「ナリチュー」という言葉があると聞いた。これは、「成り行きが注目される」の略だそうだ。新聞記事で最後の締めの言葉に困ると、つい「成り行きが注目される」を使ってしまうことがある時期に流行ったそうだ。同じ表現を繰り返し目にすれば、読者は白けてしまう。あるときから業界では「ナリチュー」は禁句のようなものになったらしい。

ただこうした定番の表現は新聞記事を含めて今でもよく見かける。

例えば、インタビューに答えた政治家やスポーツ選手が何かの疑問を口にすると、締めの言葉は「〜と首を傾げる」となっていることが多い。実際にその人物が頭を斜めに倒したのであれば構わないが、これは定型文ではないか。

また、経営に行き詰まったり、天候の影響で作物が十分に採れなかった場合、締めの言葉は「〜と頭を抱える」となる。これも本当に両手を頭の上に乗せて俯(うつむ)いたのであろうか。

■「○○さんの朝は早い」という人物紹介はつまらない

こういう文章を書くときは定型文に頼らないで、目の前の人物の表情や仕草を丁寧に描写するべきである。疑問を口にしている人ならば、「眉根(まゆね)にしわを寄せて小声でつぶやいた」という表現が本当のところかもしれない。頭を抱えている人は、実際には「表情を歪めて声を絞り出した」のが実際の姿かもしれない。

こういうところを読者は何気に見ている。人物紹介で「○○さんの朝は早い」という表現はつまらない。「驚きを隠せない」とか「肩を落とした」といった決まり文句で書き手が逃げれば、手を抜いているなと見透かされる。安易に流れず、たとえ拙くても自分の見たことを実直に表現することが大事である。

比喩は定番の表現に陥りやすいという欠点がある。少し例を挙げる。

プロ野球で新人投手がホームランを打たれれば、新聞でほぼ100パーセント「プロの洗礼を浴びた」と書かれる。これはもはや「ナリチュー」ではないだろうか。ラグビーの新リーグが発足し、チームが初戦で敗れると「苦難の船出」である。これも決まり文句である。

もっと具体的な叙述が可能なはずである。「コントロールが定まらず、まだプロでは通用しないレベルだった」とか、「チームとしての規律が甘く、まだまだ改善の余地が多い試合だった」と書けば読者も納得するだろう。

■オノマトペは繰り返さない

オノマトペ(擬態語・擬声語・擬音語)も注意が必要で、特に擬態語はどうしても定型になりやすい。

めきめきと腕を上げる

すたすたと歩く

わなわなと身を震わせる

あんぐりと口を開けた

例を挙げればきりがないので、この辺でとどめておく。「わなわなと身を震わせる」とか「あんぐりと口を開けた」は、擬態語のあとの語句も含めて全体が決まり文句になっている。擬態語には書き手と読み手の間に語のイメージの共通認識があるので、つい使ってしまうし、言い換えが難しいこともある。

ただ、250ページくらいの本を書くとしても、同じ擬態語を2度は使わないようにしたい。工夫をすれば表現を変えることは可能である。次のようにしてみるのも1つの例だ。

がっちりと止血鉗子で血を止めた→一滴の血も出ないように鉗子で止血した

比喩にしても擬態語にしても、手垢のついた言葉にならないように、少しだけでも意識してみることが重要であろう。

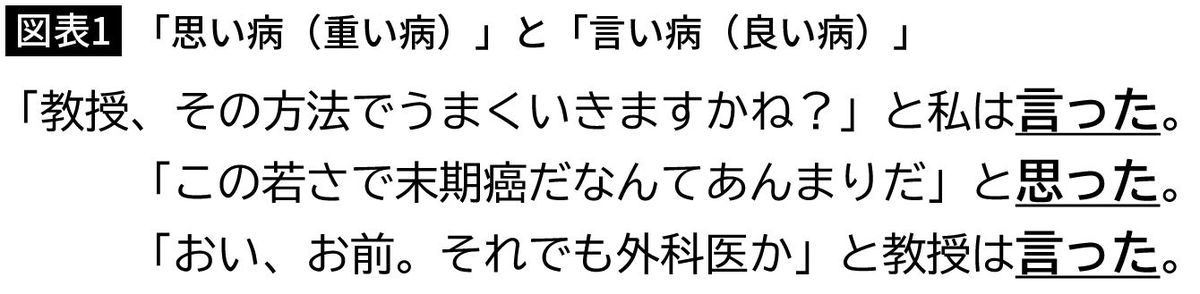

■文章表現にみる「重い病」と「良い病」

(3)~と思う

自分の意見を表明する文章を書くと、つい語尾が「思います・思う」になってしまう。かなり意識して文章を書かないとこれは防げない。黒木登志夫さんは、これを「思い病(重い病)」と言っている。

自著、『いのちは輝く』の最終章で私が生命倫理に関して自分の考えを述べている部分を引用する。

この段落の中には5個の文がある。そのほとんどの文末に「〜と思います」と書いても日本語として成立する。いや、成立してしまう。すると「思い病」に罹(かか)ってしまう。自分の意見を述べるときは、断固として「思う」を使わないようにするべきだ。「思う」が並んでいる文章は稚拙に見える。

■「会話の要約」で繰り返しは避けることができる

「思う」と並んで多いのは、会話のあとでの「〜と言った」である。これも頻出する。言いすぎである。これを「言い病(良い病)」と名づけよう。「良い病」を避けるためにはどうすればいいだろうか。

それは会話の内容を要約して表現すればいい。

「おい、お前。それでも外科医か」と教授は皮肉った。

「この若さで末期癌だなんてあんまりだ」と私は無念の思いを口にした。

傍線部の部分は「と言った」でも成立するが、私はこういう方法で「良い病」を回避している。

ほかからも引用してみよう。

毎日新聞2023年2月19日から引用

「などと猛反発」「と強調した」「との不満がくすぶる」で発言を受けるところがうまい。「〜と語った」とか「〜と述べた」では文章が拙い印象を受ける。

「と言った」を回避することで、「良い病」に罹らないで済む。

■忘れられない編集者からの指導

(4)曖昧な指示語

私が執筆活動を始めたころ、編集者から原稿の中の指示語をすべて直されたことがある。「アレ」「コレ」「ソレ」を一切使わずに、指示している内容をそのまま書いてくださいという指導だった。

確かに指示語を使わなければ誤解が生まれない。さらに言えば、私たちには指示語の使い方がアバウトなところがあり、指している対象がクリアに存在しない場合があったりする。

編集者の指示は納得できる部分もあったが、指示語を一切使わないと文章が幼稚に見えるのが気になった。現在はというと、私は指示語を適宜使っている。ただ、編集者の言った言葉も忘れないようにしている。ただし、「アレ」「コレ」「ソレ」が指す内容が長い語句の場合、その語句を、指示語を使わない文の中に落とし込むと、そうとう長い文になってしまう。そうなると、どっちが分かりやすい・読みやすい文章かは判断がつきかねる。

■指示先が明確でない時には使わない

次の文は、肉親の死と障害児を授かるケースを比較し、前者には悲しみに浸る時間があるが、後者にはないことを書いた文章である。

『運命の子 トリソミー 短命という定めの男の子を授かった家族の物語』松永正訓/小学館

最後の文の「それ」とは「どれ」であろうか。私としては、前の全体の文章を指したつもりである。もっと狭く言うのであれば「急かされること」になるだろう。やはりこういう文は、指示語がないとうまく表現できない。

指示語の使い方は思いのほか難しく、曖昧な使い方は避けなければならない。

何を指示しているのかが明確な文章の中でのみ使うべきだろう。

----------

医師

1961年、東京都生まれ。87年、千葉大学医学部を卒業し、小児外科医となる。日本小児外科学会・会長特別表彰など受賞歴多数。2006年より、「松永クリニック小児科・小児外科」院長。13年、『運命の子 トリソミー 短命という定めの男の子を授かった家族の物語』(小学館)で第20回小学館ノンフィクション大賞を受賞。19年、『発達障害に生まれて 自閉症児と母の17年』(中央公論新社)で第8回日本医学ジャーナリスト協会賞・大賞を受賞。著書に『小児がん外科医 君たちが教えてくれたこと』(中公文庫)、『呼吸器の子』(現代書館)、『いのちは輝く わが子の障害を受け入れるとき』(中央公論新社)、『どんじり医』(CCCメディアハウス)などがある。

----------

(医師 松永 正訓)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「あなたは私?」と虜にする文章を書く究極のコツ 全員に向けて浅く刺すなら「広いあるある」が有効

東洋経済オンライン / 2024年5月30日 15時30分

-

そろそろ「日本語入力」にもAIパワーを注入してみないか?

ITmedia NEWS / 2024年5月25日 10時30分

-

横澤夏子「びっくりしたものの、すごく嬉しい気持ちに」 人柄を褒める時に使いたい表現とは?

ananweb / 2024年5月19日 21時0分

-

「自分の弱点を見つめ直して毎回 フィードバックをすることが大切」 直木賞作家千早茜の執筆法

CREA WEB / 2024年5月10日 7時0分

-

「エモい」「キモい」を文章で気軽に使う危うさ 手軽な表現ゆえに「断絶」させてしまうものも

東洋経済オンライン / 2024年5月8日 12時0分

ランキング

-

1「富士山を黒幕で隠す」日本のダメダメ観光対策 「オーバーツーリズム」に嘆く日本に欠けた視点

東洋経済オンライン / 2024年6月2日 8時0分

-

2サクラクレパスの「こまごまファイル」が“想定外”のヒット、なぜ?

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月1日 8時10分

-

3「みどりの窓口削減計画」はなぜ大失敗したのか…JR東が誤解した「5割がえきねっとを使わない」本当の理由

プレジデントオンライン / 2024年6月2日 7時15分

-

4PIAAからヘッド&フォグ用LEDバルブ 6000K「超高輝度」シリーズ・5製品が登場

レスポンス / 2024年6月2日 10時30分

-

5食卓に「オレンジショック」=果汁が品薄、価格高騰

時事通信 / 2024年6月1日 13時55分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください