年収でも価値観でもない…「結婚相手に絶対選んではいけない人」を見分ける"たった1つの要素"【2023上半期BEST5】

プレジデントオンライン / 2023年8月14日 18時15分

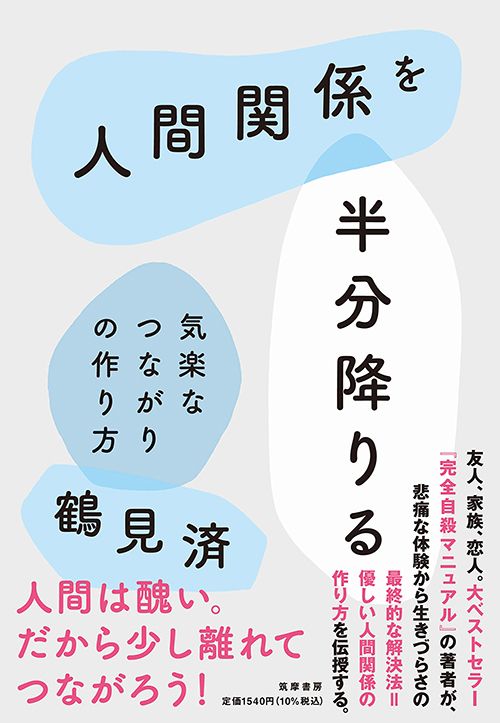

※本稿は、鶴見済『人間関係を半分降りる 気楽なつながりの作り方』(筑摩書房)の一部を再編集したものです。

■一緒に暮らすなら、けんかの数とダメージの少ない相手を

結婚する相手や一緒に暮らすパートナーを選ぶなら、何を基準にすればいいだろうか?

これもまたあまりにも大きな問題だ。年収だ、価値観が合うことだなどとよく言われるが、ここで自分が言いたいのは少し違う。特にメンタルが強くない人には、別の基準が必要だ。

つまり他の何よりもまず、けんかをしない相手を選ぶことだ。

この世で一番嫌な人物とは、けんかをしている真っ最中のその人だ。もともとその人がどんなにいい人でも、けんかをすればそうなる。何しろ近い場所から、こちらにダメージを与えようとしているのだから。

そして一緒に暮らしていて、まったくけんかをしないなんてことはまずない。それなら外見や収入より、何よりもまず、けんかの数が少なく、そのダメージが小さくて済む相手を選ぶべきなのだ。一緒に暮らすというのは、そういうことだ。

■一度けんかが起きたら、途中で切り上げる

具体的に言おう。自分も相手もけんかなどしないタイプだと思っていても、他のことでイライラしている時はいくらでもある。

そんな時に相手がごみを出し忘れたなど、ほんのささいなきっかけがあれば、口論は始まってしまう。

「そっちだって掃除をしない時がある」「それなら、そっちだって」などと言い合っているうちに、最初は予想もしなかった大ごとになってくる。そのまま「別れる」まで行ってしまうことだってあり得る。

だからこそどこかで、エスカレートしているやりとりを切り上げられることが大事なのだ。自室に行く、外に出るなどして、きっぱりとその場を離れてしまうのがいい。

ここで「もっと言い返してやりたい」という気持ちを抑えるのは、誰にとっても大変なことだ。けれども、その努力もしない相手は選ばないほうがいい。

そして次には、たがいに口をきかない沈黙の段階が来るだろう。けんかの大きさによっては、数日は続くかもしれない。この段階もこの上なく気分の悪いものなので、無駄に長引かせないことが大事だ。

そんな時に話をせざるを得ない何かのきっかけが訪れて、もとに戻って終了。けんかとは大体こんなところではないか。

この過程のすべてが、メンタルが強くない人にとっては不快極まりないものだ。共同生活の居心地の悪さは、このけんかの多さ次第で決まってしまう。

何よりもまずは、このけんかの発端を軽々しく作らないこと。そして一度けんかが起きたら、意地にならず途中で切り上げること。何よりもこれらを心がけられる相手を選ぶべきだ。

■人に向けるのは「好意」にしておく

人間関係の法則について書く以上、どうしても書いておきたいことがある。それは、「人間関係では、人に好意を向ければ好意が返ってくるし、悪意には悪意が返ってくる。だから人に向けるのは好意にしておいたほうがいい」ということだ。

これはこの上ない深みを持った法則なのだ。ここに関する意識が薄い人ほど、けんかを軽々しく始めてしまう。

このことは、古くからある人間の贈り物の文化の研究のなかで、とても大きなテーマになっている。我々は何かを貰ったら、どうしてもお返しをしてしまう。それに対してまたお返しをするという連鎖が起きる。「互酬」という難しい名前がついている。

そして悪意を向ければ悪意が返ってくることまで、この習性に含める専門家もいる。たしかに「お返し」という言葉には、日本語でも英語でも「やり返す」「仕返し」の意味がある。

嫌なことをされたら、同じくらいやり返すとまではいかなくても、好意を向けるのはやめるだろう。こうして今度は悪意の連鎖が起きる。この習性もまた、我々が骨身に染みてよく知っている。だからこそ、軽々しく“開戦”をするのは罪深いことなのだ。

言い方を変えてみよう。もしあなたが人がいいなら、こちらを尊重しているわけでもない相手に、どこまで好意を与え続ければいいのか迷うこともあるだろう。そんな時の目安は、相手が悪意を向けてきたかどうかだ。

悪意を向けられているなら、好意を返さなくていい。そこまでいい人にならなくていい。人間の尊厳はこのようにして保たれるのだ。

■対等の意識が薄いほど、けんかに突入しやすい

好意も悪意も含めた「お返し」の法則は、我々の誰もが対等であり、特別に偉い人などいないというもっとも大切な原理の表れである。

基本的人権という概念が欧米から入ってくる前に、どんな考え方がその代わりになっていたのだろう? それがこの「対等」という考え方だと思うのだ。もちろん身分や差別があるなかでの、まるで不完全なものだったけれども。

基本的人権はわからなくても、「自分が人にされたくないことを、他の人にもしてはいけない」なら子どもにもわかる。これもまた対等の原理だ。

悪意の連鎖を起こさないために、けんかを軽々しく始めないこと。そのきっかけを作らないよう最大限の注意を払うこと。それがいかに大事なことか、ここからもわかるだろう。

「いい天気ですね」などと話しかけても、相手には情報としてなんの価値もない。それなのにどうして身近な人にそんなふうに話しかけるのか。

やはり人は近くで生きている以上、自分に敵意がないことを示して好意の連鎖を起こしたいのだ。だからそこで好意を返さずに無視をしてはいけない。

「おたがい対等の原則」への意識が薄いほど、自分の怒りやこだわりのほうを重視して、けんかに突入しやすい。

結婚相手、パートナーは、そう簡単には切れない関係を結ぶ相手のなかでは、自分で選べるほとんど唯一の存在だ。けんかが起きやすい相手を選んで、わざわざ不幸になることはない。

すべての人について、そこを評価の第一の基準にしてもいいくらいだ。

■相手を傷つけるのは近すぎる距離

日本は実は世界でも有数の、夫婦が同居するのを当たり前だと思っている国だ。ある調査では主要37か国のなかで日本は、一番夫婦の別居率が低かった(※1)。

けれどもそこにも、もうこだわらなくてよくなってきている。

かく言う自分も、もう15年以上もパートナーと二人暮らしをしている。

そんな話をすると、「私にはそれができない」と言われることもある。確かにその人は、パートナーがいるのに一緒にシェアハウスに住むなどして、二人きりの同居はしていなかった。

まわりを見回せば、相手がいても同居をしていない人はたくさんいる。近くだけれども別々に住みながら、いつも行動は一緒にしていたりする。

確かに自分たちのように、子どももいない二人きりの同居では、向きあう相手はたったひとりしかいない。けんかが起きても、誰かに介入してもらうこともできない。こういう暮らしを怖いと思っても、不思議ではない。

特に我々の場合はたがいにどこかに通う仕事もあまりしないので、朝から晩まで至近距離にいることになる。三度の食事もたいてい一緒にとる。

そんな暮らしが15年以上も続いているのだから、これは少し誇ってもいいだろう。なにか長続きするコツでもあったのだろうか?

しいて挙げるとすれば、あまりちゃんと同居をしなかったことかもしれない。つまり、近づきすぎなかったのがよかったのだ。

自分の両親の家に行ってみると、確かに自分たちと同じ二人暮らしだ。一日中一緒にテレビを見て、一緒に寝床についている。彼らが生きている世界はひとつだなと感じる。そこがまったく違う。自分たちは、各々別の世界を生きているからだ。

■どんな愛情も近すぎれば迷惑

二人暮らしとは言え、我々は常に別の部屋にいる。夜寝る時も別で、世帯も別。それぞれに別の仕事をしていて、相手が何をしているのかはよくわからないことが多い。人前で相手を呼ぶ時は、たがいに旧姓にさんづけで呼んでいる。

ただし食事はどちらかをどちらかが手伝いながら作り、食べている。それすらやらなければ、共同生活はまったく別のものになってしまうだろう。

これを自分の両親のように、もっとひとつの世界に近づけていったら何が起きるかは、少し想像がつく。おそらくたがいが相手に、「もっとこうすればいいのに」と干渉したくなりそうだ。気になって、放っておけなくなると言えばいいだろうか。

相手を放っておけないのは、決していいことではない。

確かにこれまでは、人の世話を焼いたり気づかったりすることは、無条件にいいこととされてきた。けれどもそれも変わってきている。

例えば、子どもに親が愛情を注ぐのは好ましいことだ。ただそれが過剰になると、細かいことまで放っておけなくなる。細部まで指図をしては、その通りにやってくれないと不満になる。

だんだん過干渉という名の虐待になってくる。親が子にあまりに熱心に勉強をさせることは、教育虐待と呼ばれている。

ここには、人間関係すべてについての決定的な真実がある。それは、

「どんなに愛情をもってやったとしても、あまりにも近づきすぎると、悪意をもっていじめているのと同じことになる」

ということだ。ストーカーを見ればいい。好意か悪意かなんて、そこでは問題ではない。問題は近づきすぎた距離のほうにあるのだ。ハラスメントについても言えるが、我々が直面している加害の問題は、むしろ適切な距離が取れないことから来ているのだ。

では、「こうしたほうが、絶対に相手の人生は向上すると思えるのに、どうしてもそうしてくれない」という時はどうすればいいのだろう。

本人がそうしないのであれば、人生が向上しなくても、それはそれでしかたないのだ。そう思ってあきらめるしかない。

「本人の勝手」とはそのくらい大事なことなのだ。

■注目される「前向きな別居」

最近は、夫婦の「前向きな別居」が注目されるようになってきた。結婚していても別居する有名人が紹介されたり、“別居婚”という言葉が肯定的に使われるようになった。“週末婚”という言葉もよく目にする。

いずれも結婚の届けは出しても別の場所に住み、時々会うという結婚生活のことだ。

そんな別居のなかでも特に興味深いのが“卒婚”だ。これは結婚はしたままで、別居も含めて夫婦が独立して人生を楽しむ生き方を言う。主に、ある程度結婚生活を続けた中高年夫婦について言われるものだ。中高年の離婚が増えていることとも関連した動きだろう。

■離婚すると自殺してしまう日本の男性

パートナーに生活を依存しすぎないことは、誰もが心がけていなければいけないことだ。

中高年世代が夫婦関係を何らかの形で解消するうえで、問題が多いのは男性の側だろう。

中高年離婚のほとんどは、妻からの申し出で行われる。中高年夫婦で不満を持っているのは、夫ではなく妻なのだ。

また日本の男性の自殺率は、失業率ほどではないにしろ、離婚率とも強く相関している。女性の側には、その傾向が見られない。

もちろん子どもの親権が、ほとんどの場合母親に行くという不利な点はある。とは言え家事全般を妻に頼っているならば、いずれにせよひとりで生きていける気はしないだろう。

誰もがいずれは、パートナーを失う。そして、その日がいつ来るかはわからない。だからこそ人間は、いくら人と一緒に暮らすようになっても、自立心をなくしてしまっては健康には生きていけないのだろう。

※1 “Work Orientation IV 2015” International Social Survey Programme(ISSP)

----------

フリーライター

1964年、東京都生まれ。東京大学文学部社会学科卒。複数の会社に勤務したが、90年代初めにフリーライターに。生きづらさの問題を追い続けてきた。精神科通院は10代から。つながりづくりの場「不適応者の居場所」を主宰。著書に『0円で生きる』『完全自殺マニュアル』『脱資本主義宣言』『人格改造マニュアル』『檻のなかのダンス』『無気力製造工場』などがある。

----------

(フリーライター 鶴見 済)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

50代同士の再婚「子どもたち」のリアルな反応 令和の日本は「多婚時代」に突入している

東洋経済オンライン / 2024年5月26日 11時40分

-

「価値観が合う」より大事! 長続きカップルになれる「最高の彼氏」の特徴

ananweb / 2024年5月23日 20時40分

-

「ウチの土地を半分あげる…そこに家を建てなさいよ」義父母の提案に困惑…これって「同居じゃない」って言えますか

まいどなニュース / 2024年5月17日 19時0分

-

相場は数十万円〜数百万円だが、離婚で「慰謝料請求」ができないケースとは…「最も多い原因」ではもらえない!? 【弁護士の助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月13日 10時0分

-

「生活が不安だから」「子供のため」「夫婦別姓のため」…離婚後も同居を選ぶ夫婦たち 気をつけたい法的ルール【弁護士が解説】

まいどなニュース / 2024年5月4日 21時40分

ランキング

-

1診療報酬改定で6月から初診・再診の負担増 医療従事者の賃上げの原資に

産経ニュース / 2024年6月1日 20時15分

-

2兄・秀吉とは真逆の性格…仲野太賀が大河で演じる豊臣秀長が長生きしたら徳川の世はなかった「歴史のもしも」

プレジデントオンライン / 2024年6月1日 18時15分

-

3タマネギの皮、納豆のフィルム... 話題の「キッチンでの小さなイライラ撃退法」、実際に試してみました。

東京バーゲンマニア / 2024年6月1日 13時0分

-

4古いテレビを捨てたいです。お金をかけず楽に処分するにはどうすればよいでしょうか?【専門家が解説】

オールアバウト / 2024年6月1日 20時15分

-

5寝る前のSNS閲覧、「悪夢」を見る原因に!? 種類と頻度を計測 豪大学で研究

よろず~ニュース / 2024年6月1日 22時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください