立憲民主党の離党ドミノはこのままだと止まらない…離党を決断した現職議員にある2つの共通点

プレジデントオンライン / 2023年8月16日 8時15分

■立憲民主党内の「立憲離れ」

来るべき衆院選に向けて結束を強めなければならない中、立憲民主党では現職議員の離党が相次いだ。松原仁衆院議員と徳永久志衆院議員である。

この2人が離党した経緯や理由はそれぞれ違うが、取材を進めていると共通点や根本的な原因も見えてきた。

今の立憲民主党に遠心力が働いている最大の理由は何なのか、現職議員の離党騒動から考えていきたい。

まず、2人の離党における共通点とは何か。

結論を先に言うと、「日本維新の会への接近」と「選挙を巡る調整不足」である。

松原氏のケースから見ていこう。

■松原氏「やむにやまれず決断した」と会見したが…

松原氏は6月9日、「東京26区で立憲の公認候補として活動したいと都連に求めたが、意見が認められなかった」として、立憲から離党すると記者会見を開いた。

もともと松原氏は東京3区で活動していたが、1票の格差是正のために行われた衆議院小選挙区の区割り変更「10増10減」によって、東京は選挙区の数が25から30へと大きく変更。3区は品川区を中心とする新東京3区と、大田区を含む新東京26区に分断された。

「活動の拠点とし、住居を構えている大田区がある」として、松原氏は新東京26区での立候補を希望したが、立憲の東京都連は「旧東京3区と9割の地域がかぶっている新東京3区から出馬してほしい」と主張し、議論は平行線をたどっていた。

そうした中、国会終盤では「岸田首相が衆議院を解散するのでは」という観測が飛び交った。結局、解散しなかったわけだが、衆院選が近く行われるかもしれないというプレッシャーが全衆院議員にのしかかる中、松原氏は離党を「やむにやまれず決断した」というわけだ。

■「維新への接近」という裏話

しかし、この離党劇には裏がある。

1つは松原氏が会見前日の8日、ホテルニューオータニのバーで維新の馬場伸幸氏などと会合をしており、「維新への接近」が見られたということだ。

もともと、松原氏は馬場氏と共に、大阪都構想を推進するなどしてきた「新しい国のかたち(分権2.0)協議会」の代表世話人を務めていた。

松原氏周辺によると、この会合は協議会が地方分権に関する法案を作成する際に尽力した職員を慰労するための会だったといい、維新に近い国民民主の前原誠司氏や、前埼玉県知事の上田清司氏なども参加していた。

こうした動きもあり、都連幹部は松原氏の離党について「維新と渡りをつけた上での行動だ」と批判する。

しかし一方で、松原氏は立憲内の選挙区を巡る調整不足でやむなく離党した形となったため、立憲は対抗馬を立てることもできておらず、無為に1議席を失うこととなった。

■選挙を巡る調整不足

そして、松原氏の離党にはもう1つ裏話がある。

都連が松原氏の新東京26区から出たいという希望を頑なに拒否し続けた理由として、この選挙区を蓮舫参院議員の衆院くら替えの候補地にしていたという話だ。

都連関係者は「目黒区を含む新東京26区は立憲の地盤が強く、もし衆院選が2024年の東京都知事選以降になる場合は、蓮舫氏を都知事選で擁立したうえで、敗北した際の受け皿として考えていた」と語る。

その証拠に、立憲は松原氏が離党届を出した翌日の6月10日、新東京26区管内の大田区や目黒区で、蓮舫氏を候補者の1人に挙げた電話情勢調査を実施しており、筆者はその音声も入手している。

もし、都連が松原氏の「新東京26区から出馬したい」という要求を受け入れていれば、離党にまでは至らなかったかもしれない。こうした都連の判断を泉健太代表は問題視し、長妻昭都連会長を強く叱責するなどしている。

つまり、松原氏離党の背景には立憲内の「選挙を巡る調整不足」があったわけだ。

■離党して維新と組んだ方が勝算がある

同じような話が徳永氏の離党についてもある。

徳永氏は6月27日に離党届を提出し、その理由について翌日、大津市で開いた会見で「立憲は内閣不信任決議案を提出する段階で、衆院選の候補者の数が過半数に及んでいなかった。単独で政権を担う覚悟が用意できておらず、大きな違和感を覚えた」と説明した。

しかし、徳永氏に近しい議員によると、徳永氏は「維新に候補者を立てられないようにしないといけない」と離党前から周囲に繰り返し語っており、こちらも立憲内では「維新に渡りをつけていたのではないか」という見方が広がっている。

立憲関係者は「徳永氏の選挙区がある滋賀県では、維新が統一地方選などを経て勢力をどんどん拡大させている中、票を奪う脅威となっている。維新と関係が悪化した立憲内にいるよりも、離党して維新と組んだ方が勝算があると考えたのだろう」と漏らす。

■「フォロワー50万人」の泉房穂氏擁立で比例復活枠の危機

また、徳永氏離党の背景には、立憲で一時、泉房穂・前兵庫県明石市長を近畿ブロックの比例代表第1位に処遇し、擁立しようという動きもあった。

泉房穂氏は岸田政権に対する舌鋒鋭い批判でも定評があり、ツイッターでは約50万人ものフォロワーを抱えている。立憲は泉房穂氏の人気にあやかり、比例代表候補として各地で演説して支持を訴えてもらうことで、票を伸ばそうと考えたわけだ。

しかし、近畿ブロックの比例代表第1位に処遇するということは、同ブロックの議員の比例復活枠が1つ減るということでもある。

2021年衆院選のデータだと、近畿の比例代表で1議席を獲得するために必要な票数は約30万票。いくら泉房穂氏でも、30万票を上積みすることは難しいだろう。

しかも、徳永氏は前回の衆院選で、近畿ブロックで惜敗率が上から3番目となり、立憲の比例獲得議席が3議席だった中、ギリギリ比例復活をすることができた議員だ。

この枠は泉房穂氏の擁立で消滅してしまう可能性が高く、擁立案は徳永氏にとっては離党の決断をする一因になったのではないかと見られている。

実際、6月19日に都内で開かれた立憲内グループの会合で、徳永氏は泉房穂氏の擁立案を耳にしており、この会合に出席していた別の議員は「それから間もなくして徳永氏が離党することとなった。引き金になったのは間違いない」と語っている。

■何を目指している政党なのかわからない

このように、立憲で2人続いた離党には「維新への接近」と「選挙を巡る調整不足」が根底にあった。

これは、立憲内で維新を脅威に感じていたり、距離が近かったりする議員や候補者は、きっかけがあれば離党してしまう可能性が高いということでもある。

ほかにも立憲で衆院議員を務めていた愛知15区の関健一郎氏が、次期衆院選には日本維新の会から出馬することを決定している。

どうしてこのような状況になってしまったのか。

立憲幹部は語る。

「立憲は維新でいうところの『身を切る改革』のような明確なスローガンを持てていない。参院選では『生活安全保障』というスローガンを掲げて戦ったが、既にこの言葉は使われなくなってしまった。

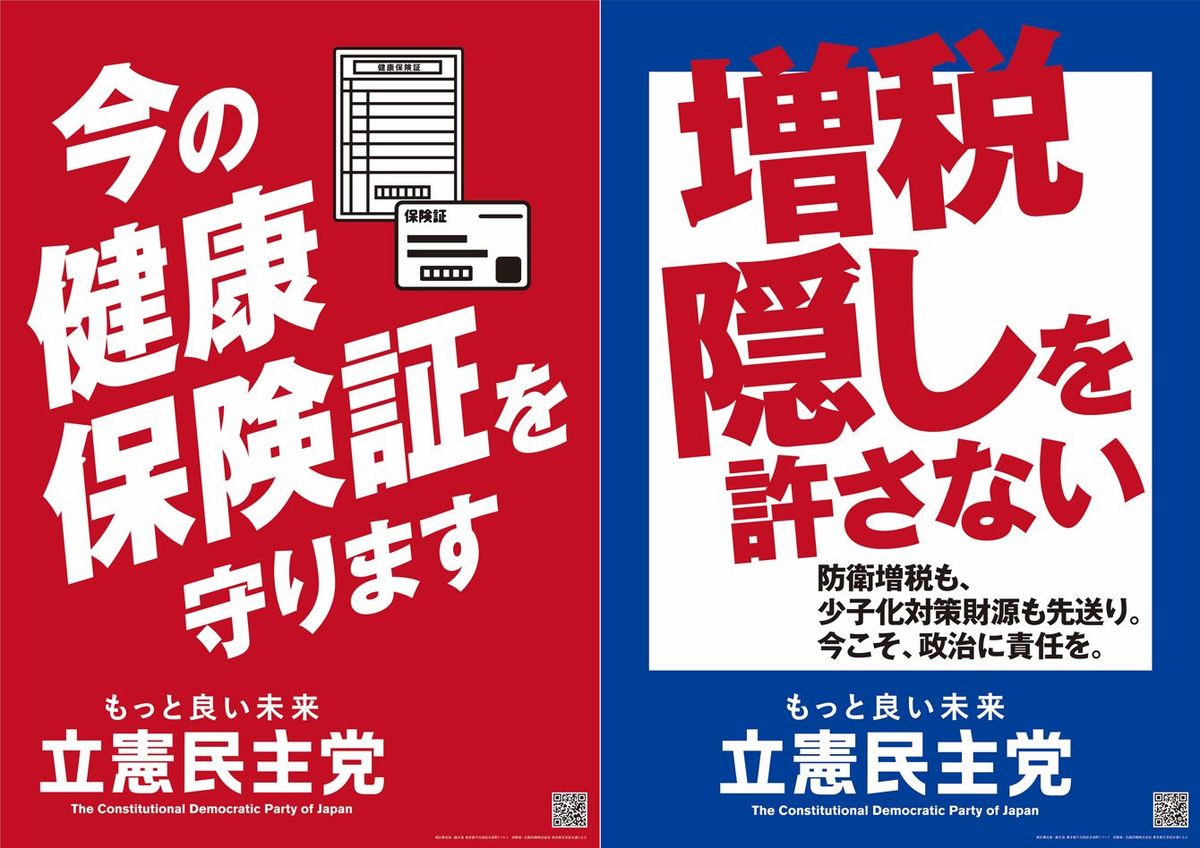

この夏に新しく作ったポスターも『今の健康保険証を守ります』や『増税隠しを許さない』など、政府がやっていることへのリアクションが中心になってしまっている。こうしたことから、何を目指している政党なのか分からないという評判がついてしまい、スローガンが明確な維新に有権者も議員もなびいてしまっているのではないか」

既に各社世論調査では立憲の政党支持率を維新が超えることが常態化して久しい。

こうした状況から脱却するためには、立憲は自身が何をする政党なのかを明確に定め、分かりやすく国民に対して発信し続ける必要がある。

そうしなければ、選挙が始まる前から有権者や候補者、議員に見放され、遠心力はますます強くなってしまうだろう。

立憲民主党とは何なのか。それを改めて問い直すことが、今の立憲に課されている夏休みの宿題かもしれない。

----------

ジャーナリスト

1992年生まれ。2015年に東京大学を卒業し、毎日新聞社に入社。宮崎、福岡で事件記者をした後、政治部で首相官邸や国会、外務省などを取材。自民党の安倍晋三首相や立憲民主党の枝野幸男代表の番記者などを務めた。2023年に独立してフリーで活動。YouTubeチャンネル「記者YouTuber宮原健太」でニュースに関する動画を配信しているほか、「記者VTuberブンヤ新太」ではバーチャルYouTuberとしても活動している。取材過程に参加してもらうオンラインサロンのような新しい報道を実践している。

----------

(ジャーナリスト 宮原 健太)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

立憲民主党、共産党との共闘路線を見直すかが焦点…連合・国民民主党は決別促す

読売新聞 / 2024年7月12日 6時55分

-

蓮舫氏の惨敗で立民代表選に異変 「泉氏なら沈没」小沢一郎氏が〝見慣れた顔〟刷新に奔走 「野党共闘路線」は変わらずか

zakzak by夕刊フジ / 2024年7月10日 15時30分

-

次期衆院選〝大混乱〟か 都知事選で蓮舫氏3位「立憲共産」裏目の大ダメージ 自民も都議補選で惨敗…総裁選、新たな「党の顔」焦点に

zakzak by夕刊フジ / 2024年7月8日 15時25分

-

泉・立憲民主代表の交代論がささやかれるワケ 都知事選敗北なら責任論拡大、険しさ増す前途

東洋経済オンライン / 2024年7月6日 9時30分

-

岸田政権を正面から批判できず、都知事選もスルー…維新が迷走を深める「大阪万博」以上に厄介な問題

プレジデントオンライン / 2024年6月20日 7時15分

ランキング

-

1貯金ゼロの貧乏ママが“資産1億円”を達成するまで。1日14時間以上の勤務に疲れ果て「これは続けられない」

日刊SPA! / 2024年7月17日 8時52分

-

2《衝撃の大ゲンカ》"フェラーリ”がF1鈴鹿サーキットを“出禁”になっていた!「フェラーリ社長があるトラブルを起こして…」

文春オンライン / 2024年7月17日 16時0分

-

3「石丸伸二を支持する人」の熱が冷めてきた事情 小泉純・橋下両氏に並ぶ「SNS時代」のトリックスター

東洋経済オンライン / 2024年7月17日 8時40分

-

4「九州南部が梅雨明け 他の地域の梅雨明けは?」 週末以降は10年に1度レベルの著しい高温

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月17日 12時44分

-

5長野県の黒川ダムに車転落、女子学生が死亡…救助に飛び込んだ学校職員が行方不明

読売新聞 / 2024年7月17日 15時4分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください