スマホやパソコン画面の光が「目に刺さって痛い」…現代人を悩ます「感覚過敏」のつらい日常

プレジデントオンライン / 2023年8月22日 13時15分

■「日差しがまぶしくて仕事ができない…」

「ダメだ、まぶしい」……。出版社に勤めるKさんは、今日もだまって職場のロールカーテンを下ろす。「せっかく開けたばかりなのに」というアルバイトの不思議そうな顔に申し訳なさを感じるものの、こんなに光の降り注ぐ場所で、仕事はできない。

5月を過ぎ、日差しが夏に変わった頃から、職場で原因不明の頭痛が起きるようになった。よく言われる気象病も疑ったが、逆に、頭痛は決まって天気の良い日に起こる。加えて、頭痛はデスクが窓際の位置へ“配置替え”されてから起こるようになったことに気づいた。本格的な夏を迎える頃には、頭痛のみならず、目の痛みも感じるようになっていた。

窓際に位置するKさんのデスクは、コピー機と細い通路を挟むものの、天気の良い日は直射日光を受けることになる。そんな日は、目の前の白いゲラ刷り(紙)やPCの画面に光が反射し、何が書いてあるか読めないこともあるという。これでは仕事にならない……。そのため、編集部全体が薄暗くなることを気にしながらも、窓のロールカーテンを黙って下ろすようになったという。

■晴れた日より、雨や曇りの日のほうが嬉しい

しかし、Kさんが苦手なのは太陽光ばかりではない。夜になると、今度は蛍光灯の灯りが気になる。これは今に始まったことではなく、幼少期から“苦手”なのだそうだ。もちろん、自宅に蛍光灯はない。「暖色の間接照明でないと、まぶしくて落ち着かないですし、(蛍光灯だと)やはり頭痛が起こりやすい」とKさんは話す。そして、こう続けた。

「晴れた日は気持ちいいですよね、なんてよく言いますが、はっきり言って雨や曇りの日のほうがうれしい。夏の晴れた日に屋外で子どもの行事などがあると、ただただ、地獄です。『天気がよくてよかった!』なんていう周囲の声に生返事をしつつ、サングラスに帽子、日傘と完全防備で挑むのですが、それでも外出先で頭痛薬を飲むことになるんですよね……」

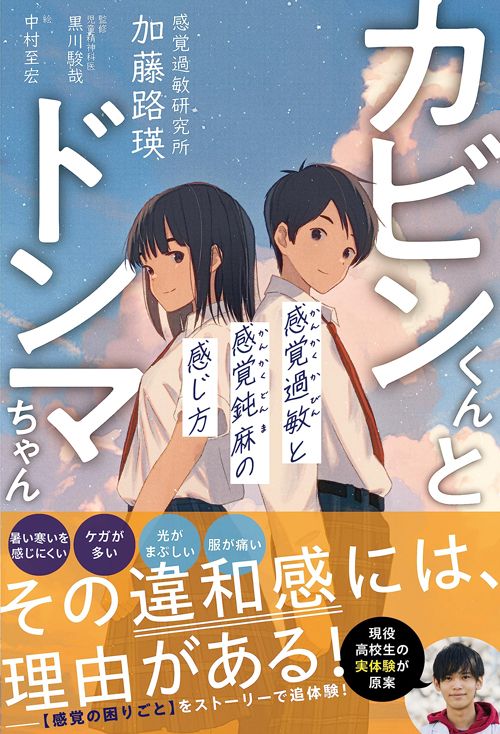

■ようやく注目されつつある「感覚過敏/鈍麻」

Kさんは「感覚過敏」と呼ばれる感覚特性に悩まされているひとりである。なかでも、太陽の光で頭痛がする、スマホやパソコンの画面の光が目に刺さる感じで痛いといった症状を代表とする「視覚過敏」を強く持っているため、太陽光や蛍光灯だけでなく、チカチカとした原色の強いテレビ番組、スマホの画面にも気をつけているという。

このKさんのように“まぶしさ”で体調を崩す人をふくめ、現在、多くの人が自身の“困りごと”として、この「感覚過敏」を認識しつつある。「感覚過敏」とは、感覚特性のひとつで、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚などの感覚が過敏になり、日常生活に困難を抱える状態のことをいう。

当然、「感覚」には個人差があり、本来ならは一人ひとり異なるもの。しかし、人は社会の中で生きているため「多くの人はこう感じる」という“平均値”から設定された環境や仕組みの中での生活を余儀なくされている。しかし、自分の「感覚」がこの“平均値”から大きく離れていたとき、少なからず、困りごとが発生したり、周りの人間が苦もなく行っていることが努力しないとできない、といったハードルを感じるというワケだ。

この“平均値”から離れた感覚の特性を「感覚過敏」「感覚鈍麻」といい、くわしくはいまだ研究中であるものの、刺激に対する脳機能の働きや疾患、個人的な経験など、さまざまな原因で起きると考えられている。

■制服のブレザーは鉛のように重く感じた

感覚過敏の当事者で、現在は「感覚過敏研究所」所長を務める加藤路瑛さんも、先述したKさんと同じく、学校で窓際の席になったとき「まぶしくて授業に集中できなかった。というより、座っているだけで精一杯だったかもしれない」と、過去の体験を振り返る。

また、加藤さんの場合は「人に触れられることが苦手」「服のタグ、縫い目などに痛みや不快感を抱き、快適に着られる衣服が少ない」などが代表的な症状となる「触覚過敏」を強く持っているため、今でも、着用できる服は限られている。

「そもそも、服の生地が痛いんです。ズボンはまるでサンドペーパーのようで、太ももを削られるかのよう。制服のブレザーも、まるで鉛のように重かった。せっかく買ってもらった、けっして安くはない学校指定のポロシャツも、結局“痛み”で着ることができませんでした」。

ずっと“服とは痛いもので、それを人間は我慢して着ているもの”だと思っていた加藤さんだが、「みんなは痛くないんだ!」と知ったのは中学1年生のとき。「感覚過敏」という言葉に出会ってからだった。

■「感覚過敏」は、どんな人にも起こり得る

加藤さんが主宰する「感覚過敏研究所」で医療アドバイザーを務める児童精神科医の黒川駿哉氏も、「児童精神科医として、感覚過敏や鈍麻が日常生活に大きな影響を与えていることを見てきた」という。

黒川医師曰く、「これら(感覚過敏/鈍麻)は、感覚の入力や統合、感情や記憶、強調運動などが複雑に絡み合った結果です。しかし、多くの人にとってこれは生まれつきの『デフォルト設定』で、自覚されにくいもの。感覚過敏や鈍麻は、病気だけでなく『定型発達』の人々にも見られます。つまり、これは『異常』ではなく、人間の多様性の一部です」とのこと。

もちろん、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如多動症(ADHD)、知的発達症(ID)、発達性協調運動症(DCD)、不安症、うつ病、PTSDといった感覚過敏や鈍麻と親和性の高い医学的診断名もあるが、「これらの診断名がつくことは『異常である』というレッテルが貼られることではありません」と黒川医師は強く訴える。

また、くり返すが、感覚過敏や鈍麻は「定型発達」にもみられる特性であり、ごく一般的な人でも抱えうる「人間の多様性の一部」なのだ。

■人によって「心地良い環境」は異なる

また、冒頭のKさんや加藤さんの“まぶしさ”について、黒川医師は以下のように説明する。

「私たちの脳は、『何かを見る』ために、常に膨大な量の情報処理を行なっています。視覚の受容器である『目』から入った情報は、眼球内の複雑な仕組みを経て電気信号となり、視神経を通り、最終的に脳の視覚野(しかくや)と呼ばれる部位に運ばれ、色、形、方向、動きなどを判断。さらに、受け取った情報をこれまでの経験や記憶と結び付けて判断する、ということまで瞬時に行なっています」

「このように『見る』こと一つをとっても、大量かつ複雑な情報処理が行われており、人によって情報処理のしかたにバリエーションが生まれることも。そのため、一般的には『よい環境』と思われている環境であっても、感覚特性のある人には心地よい環境ではないかもしれません。たとえば、視覚過敏がある人が明るい窓際の席に座ると、光をことさら強く感じ、まぶしくて目が開けられなかったり、体調が悪くなったりする場合もあります」

■「見えない特性」に対する配慮が求められている

黒川医師は、次のように述べる。

「感覚鈍麻の特性のある人は、直射日光を浴び続けることによる暑さや喉の渇きに気づかないことで、体調不良になってしまう場合もあります。学校など集団生活の場では、サングラスをかける、カーテンを引いて遮光する、陽の当たらない席の人と替わるなど、感覚特性のある人への配慮を行い、だれもが無理なく過ごせる環境を作ることが必要です」

つまり、社会人であるKさんは、自ら日光を避けるべく「ロールカーテンを下ろす」ことができたが、学生の加藤さんの(教室の)ケースでは、それができなかった……。そう、いま、教育機関を筆頭に“見えない特性に対する、環境面での配慮”が、必要とされているのだ。

たとえば、視力が弱く、黒板の字がよく見えない子に対して「見えないのは甘え。がんばって見なさい!」という人はいないだろう。ところが、感覚の特性が原因で決まった行動が取れない子に対しては「みんなできているのに、あなたはなぜできないの! きちんとしなさい!」という指導が行われたり、「あの子はわがまま」といった目でみられることが、しばしばある。

■「足並みをそろえる社会」からの卒業を

本来、すべての人は不便を感じることなく、日常生活を平等に過ごす権利を持っているはず。黒川医師の話にもあった通り、視覚過敏で光の反射が眩しいのであれば、教室内でもサングラスを着用したり、聴覚過敏があればイヤーマフをつけるといったことが――メガネをかけるのと同じように――本人の必要に応じてできる環境をつくるべきなのだ。

とくに学校などの教育現場では、これまで「みな同じ」「足並みをそろえる」ことがよしとされてきた。しかし、これからは多様な“個性”を受け入れることが課題となってくるだろう。そう、どんな特性を持つ人であっても、誰もが不自由や不便を感じないよう、違いに配慮する社会を作ることが、いま、求められているのである。

----------

感覚過敏研究所 所長

2006年生まれ。12歳の時に起業し、株式会社クリスタルロードの取締役社長に就任。代表権を取れない年齢のため、親が代表取締役、子どもが取締役社長になる起業スタイルを「親子起業」と名付け、子どもの起業や親子起業の面白さを伝えている。2020年「感覚過敏研究所」を設立。2021年、15歳で代表権を取得しクリスタルロード代表取締役に就任。感覚過敏研究所が運営する当事者コミュニティ「かびんの森」には、930名の感覚過敏当事者や家族が参加している(2023年6月現在)。

----------

(感覚過敏研究所 所長 加藤 路瑛 文=国実マヤコ)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

見えなくてもアイドル「あかぎ団」加藤さん 脳腫瘍で手術、メンバー支えでダンス復帰

共同通信 / 2024年5月26日 17時3分

-

子供全体の1、2割に発達障害の可能性…大学病院の医師が「ゲームを止めない子供」に勧める声かけの種類

プレジデントオンライン / 2024年5月25日 15時15分

-

【発達障害113名に調査】感覚過敏はある?最も困っているもの1位は「聴覚過敏」

PR TIMES / 2024年5月23日 10時45分

-

自然光に観葉植物……「自然を取り入れたオフィス」がはやる、納得の理由

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年5月14日 7時50分

-

朝起きられず遅刻を繰り返す…長期休み明けは「睡眠相後退症候群」に注意

日刊ゲンダイ ヘルスケア / 2024年5月11日 9時26分

ランキング

-

1「餃子の王将」この2年で4度目の値上げを発表。それでもお客が離れない“2つの理由”

女子SPA! / 2024年6月1日 8時46分

-

2パン祭りならぬパン地獄…医師が警鐘「パンを食べると脳の神経伝達物質を阻害、記憶曖昧・情緒不安定化」

プレジデントオンライン / 2024年6月2日 8時15分

-

3ガスト、大人のお子様ランチプレートがおつまみとして素晴らしすぎた<チェーン店ひとり酒>

日刊SPA! / 2024年6月2日 15時52分

-

4医学部に合格したのに、医師にすらなれずに退学…「頭がいいから医学部受験」を疑わなかった親子の末路

プレジデントオンライン / 2024年6月2日 9時15分

-

5月19万円の年金で貯蓄3000万円でも「贅沢はできない」67歳男性が語る年金暮らしのリアル

オールアバウト / 2024年6月1日 22時20分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください