「朝食は何を?」「ふかふかのごはんと焼き鮭を…」ニコニコとそう答えた父が認知症と判定されたワケ【2023上半期BEST5】

プレジデントオンライン / 2023年8月23日 7時15分

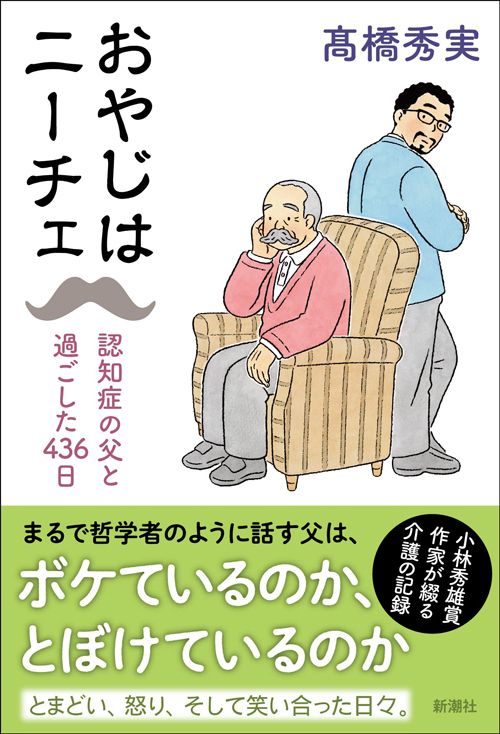

※本稿は、髙橋秀実『おやじはニーチェ』(新潮社)の一部を再編集したものです。

■「認知症」という病名はない

父は認知症である。

正確に言うと、父は認知症と診断されていた。いや、もっと正確に言うなら、近所の診療所でかかりつけの医師に「父は認知症なんでしょうか?」と訊いてみたところ、「そ、そうですね」と言われた。「アルツハイマー型ということになるんですか?」と問いただすと「まあ、そうですね」とのことだった。

地域包括支援センターの相談員に「父は認知症なんでしょうか?」とたずねた時は、「大丈夫です」と微笑まれた。何が大丈夫なのかよくわからなかったのだが、認知症か認知症でないかと心配なら、認知症だから大丈夫ということらしい。

いずれにしても父の認知症は私の「認知症ですか?」という問いかけに対する同意にすぎず、先方から宣告されたわけではない。となると認知症と診断したのは私であり、それが公的に了承されているというのが正確な経緯になるのだろう。

そもそも「認知症」は病名ではないらしい。

医師の小澤勲さんによると、「認知症」とは「症状レベルの概念」(小澤勲著『認知症とは何か』岩波新書 2005年 以下同)である。「熱がある」「咳が出る」「だるい」「痛みがある」などというのと同じレベルの概念であり、「認知症」の場合は「記憶障害、見当識障害、思考障害など、いくつかの症状の集まりに対する命名」なのだという。

症状の総称ということで、本来なら「症状群」と呼ぶべきなのだそうだ。これらの症状を引き起こす原因疾患(つまり病名)は100近くあるそうだが、「認知症」はあくまで症状の名前。「熱がある」と同じように症状にすぎないので、認知症のような症状の人はそのまま認知症ということになるのである。

■「認知機能の低下」が懸念されたら認知症

では、具体的にどのような症状を認知症と呼ぶのだろうか。

あらためて調べてみると、その代表的な診断基準には、世界保健機関が定めたもの(ICD-10)やアメリカ国立老化研究所のNIA-AA基準、アメリカ精神医学会のマニュアル(DSM-5)の3種類がある。いずれも記憶力や認知能力などの低下を基準にしているのだが、その低下の「証拠」を具体的に定めているのがDSM―5だ。

(『認知症疾患診療ガイドライン 2017』日本神経学会監修 医学書院 2017年 以下同)

つまり私の「懸念」も証拠となる。私が父の「認知機能の低下」を心配すると、父は認知症になる。「父は認知症なんでしょうか?」と訊くこと自体が認知症の証拠になっていたのだ。

ではその「認知機能」とは何かというと、「認知領域(複雑性注意、遂行機能、学習および記憶、言語、知覚―運動、社会的認知)」における認知らしい。何やら「領域」と「機能」が錯綜しており、認知自体は「認知」としか認知されていないようなのだが、私が驚かされたのは次の診断基準だ。

■父の認知症は母の急逝で露わになった

認知症とは自立できない状態であるということなのだ。父は自分の銀行口座すら知らないし、薬の管理もできない。つまり症状としては間違いなく認知症に当てはまる。しかし父の場合は認知機能が低下したのではなく、もともとできない。身の回りのことはすべて母がやっていたので、最初から自立していないのである。

「認知欠損が自立を阻害」しているのではなく、もともと自立しようとしていないわけで、アメリカの基準からすると、そのこと自体が重大な「認知欠損」なのだ。

認知症の診断基準は認知欠損によって「日常生活が阻害される」こと。父の認知欠損を日常としているなら認知症にはならないわけで「暮らしに不都合がでるようになって、はじめて認知症とよぶ」(前出『認知症とは何か』)のである。

以前から父は同じ話を何度も繰り返していた。最近の出来事も丸ごと忘れており、忘れたことも忘れているようで私は「大丈夫なのか?」と心配していたのだが、母は「大丈夫よ」の一点張りだった。つまり不都合のないように都合をつけて生活していた。私たち息子夫婦の生活を阻害せず、不都合をかけまいと頑張っていたのだ。

ところが母は急性大動脈解離で突然この世を去った。87歳だった父は取り残され、すべてが不都合になった。母の不在で露わになった認知症というべきか。本人というより、本人が置かれた状況を認知症と呼ぶようで、そうなると私も認知症の構成要件を担っているのだろうか。

■母の死や名前すら認知できない父

父は母の死を認知していないようだった。

弔問客が来れば、「いらっしゃいませ」などと丁寧に対応する。その人が泣くと、もらい泣きして「俺も悔しいよ」と泣き崩れる。しかし帰った後に、母の遺影を見て「これは誰だ?」と私に訊く。位牌に記された命日(12月8日)を指差して、「太平洋戦争が始まった日だな」と言ったりするのである。

「お母さんは死んだんだよ」

私が説明すると、父は「そうだ」とうなずいた。しかしよくよく聞いてみると父にとっての「お母さん」とは父の母のことだった。父の母のことは「アキちゃん」と呼んでいたので、「アキちゃんじゃなくて、お母さん」と訂正したのだが、母であるアキちゃんではないお母さん、というのは矛盾を孕んでいるようで、父は目を丸くした。

「キヨ子さんが亡くなったんだよ」

母のことを名前で言い換えると、父は「キヨ子さん?」と首を傾げた。名前を忘れてしまったのかと何やら切なくなったのだが、父は毎日、昼間は母を迎えに近所のスーパーに出かけ、夜になると母の分の布団を敷いている。名前を忘れても母の存在は体で認知しているようなのである。おそらく私が言う「キヨ子さん」という言葉に違和感を覚えているのだろう。私が母のことを名前で呼ぶのはヘンだし、父に対してこれまで言ったことがないわけで、父からすれば初めて聞かされる名前なのかもしれない。

■「正常な認知」とは何か

そこで母のことを「お父さんの奥さん」と言い換えてみたのだが、すぐさま「お父さん?」と訊き返された。「そう、お父さんの」とうなずくと「俺のお父さんは昌之助っていって……」と昔話を始めようとしたので、「いや、お父さんのお父さんじゃなくて、お父さんのさ」と否定すると、丸くなった目が縮瞳を起こした。

確かに「お父さんのお父さんではないお父さん」という言い方は続き柄と呼び名が併存しており、誰のことだかわからず、まるで実在のお父さんとは別のイデアとしての「お父さん」に言及しているかのようである。

考えてみれば私も「お母さんは死んだんだよ」とは言ったものの、母の死をまだ実感できていなかった。今も2階で寝ているような感じがするし、トイレからひょっこり出てきても、驚かずに「どこ行っていたの?」と訊くような気がする。母は死んだというより存在が拡散し、その所在を特定できない状態のようで、どうやら私自身も母の死を認知できていない。そもそも、どう認知することを「正常な認知」というのだろうか。

■自分の生年月日は意気揚々と答えられる

ともあれ、この状態では父をひとりにするわけにはいかず、私たち夫婦はそのまま実家で同居することにした。とり急ぎ介護保険のサービスを受けられるように要介護認定を取得しなくてはならない。早速、区役所に電話すると、介護認定の調査員が自宅を訪問し父に面接するとのこと。その調査員の報告と主治医の意見書を基に区役所で協議され、要介護認定されるという段取りだった。

超高齢化時代ゆえ介護認定業務も人手不足らしく、調査員は忙しそうだった。リビングに着席するなり、彼女は父にこう質問した。

――お名前は?

「髙橋昭二です」

間髪を入れずに答える父。

――これからいろいろ質問させていただきますね。

「はい、わかりました。なんでも訊いてください」

満面の笑み。父はお行儀のよい子供のようだった。

――生年月日を教えてください。

「昭和6年9月10日」

どうだ、と言わんばかりに意気揚々と答える。

――今日は朝ごはんを食べましたか?

「はい、おいしくいただきました」

潑剌と答える父。ちなみにアルツハイマー型認知症の特徴は「挨拶もできて表情は豊か、ニコニコと協力的で、多幸的な印象」(山口晴保著『紙とペンでできる認知症診療術』協同医書出版社 2016年)とされている。しあわせそうに見えるという症状なのだ。

■「朝食は何を食べたか」と問われた父の口から出た言葉

――何を召しあがりましたか?

「ふかふかふかっと、ふっくら炊きあがった白いごはん。それに、あったかい豆腐のお味噌汁。それと焼いた鮭、ほうれん草のおひたしもいただきました」

目の前に膳があるかのように父は手ぶりを交えて説明した。実はその日の朝食は私が用意したトーストと目玉焼き。まるっきりのウソにもかかわらず、湯気さえ感じさせるリアルな口ぶりに私は感心した。

後で聞いたことだが、この時点で父は認知症と判定されたらしい。こうした言動は「取り繕い反応」と呼ばれ、認知症診断の決め手とされているのである。

(川畑信也著『臨床医のための医学からみた認知症診療 医療からみる認知症診療 診断編』中外医学社 2019年 以下同)

■認知症患者によくみられる「取り繕い反応」

答えられない時に言い訳やつくり話をすること。同書によると、食事の内容について次のように答えるのも「取り繕い反応」とされる。

「いろいろでした、美味しかったです」

「朝の残り物で済ませた」

「自分は年金暮らしなのでたいした食事はしていません」

「自分は食事に関心がないので気にしていません」

通常の返答のように思えるが、患者の中には「自分は、毎日、食事内容を帳面に書いているので覚える必要はありません。必要ないことは頭に入れないようにしているのです」と答えた女性(76歳)もいたという。「ではその帳面を見せて下さい」とお願いすると、「昨日の帳面は捨ててしまったのでわからないかも……」と答え、「捨ててしまうのですか」と問うと「いや、あれは帳面ではなく単なるメモ用紙ですので」と言い訳したらしい。

この症例は「自分の答えが矛盾していることを認識できていない」ので認知症とされているのだが、単なる言い間違いの可能性もあり、果たしてこれらは認知の障害といえるのだろうか。

■すべての人は認知症ではないだろうか

例えば、私の知人の母親は調査員に朝食の内容を訊かれて、こう答えた。

「そんなこと、言えませんわ」

認知症というより慎ましい回答というべきだろう。大体、見ず知らずの人に食事の内容を言う必要はないし、言うにしても体裁を取り繕うのは当然である。いずれにしても食事の内容を訊かれているという状況を認知していることは間違いないし、認知しているからこそ取り繕うのではないだろうか。

そもそも言葉とはその場をしのいだり、取り繕うためのもの。「その場限りの適当な言い訳や作話的な内容を述べる」ためにあるのではないだろうか。私たちは現実を言葉の綾で取り繕う。いや、取り繕ってできた綾を「現実」と呼ぶのではないだろうか。そういえばマルティン・ハイデガーもこう言っていた。

(ハイデガー著『ヒューマニズムについて』桑木務訳 角川文庫 昭和33年)

人は言葉という住まいに住んでいる。言葉で取り繕われた家に住んでいるわけで、これを認知症と呼ぶなら、すべての人は認知症ではないだろうか。

----------

ノンフィクション作家

1961年横浜市生まれ。東京外国語大学モンゴル語学科卒業。テレビ番組制作会社を経て、ノンフィクション作家に。『ご先祖様はどちら様』で第10回小林秀雄賞、『「弱くても勝てます」開成高校野球部のセオリー』で第23回ミズノスポーツライター賞優秀賞を受賞。その他の著書に『からくり民主主義』、『道徳教室』など。『はい、泳げません』は長谷川博己、綾瀬はるか共演で映画化。

----------

(ノンフィクション作家 髙橋 秀実)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

認知症「一歩手前」の特徴と予防のためにできる事 そのもの忘れは「病的な健忘」か「加齢現象」か

東洋経済オンライン / 2024年6月2日 7時40分

-

認知症の親を責めてはダメ…わかっているけど気持ちを抑えられない【第一人者が教える 認知症のすべて】

日刊ゲンダイ ヘルスケア / 2024年5月28日 9時26分

-

「父の不倫を見つけてしまった」衝撃の相談も…ミキティさすがの神回答 「その通り」「頭の回転速い」

スポニチアネックス / 2024年5月22日 10時38分

-

"介護疲れ"から寝たきりの妻を絞殺…わずか3年で出所した父親に息子が「到底許せない」と怒りに震えるワケ

プレジデントオンライン / 2024年5月16日 7時15分

-

介護に限界感じて願った「早く天国に行ってくれないか」 認知症母を見送った息子が〝今〟思うこと

Jタウンネット / 2024年5月8日 11時0分

ランキング

-

1「餃子の王将」この2年で4度目の値上げを発表。それでもお客が離れない“2つの理由”

女子SPA! / 2024年6月1日 8時46分

-

2パン祭りならぬパン地獄…医師が警鐘「パンを食べると脳の神経伝達物質を阻害、記憶曖昧・情緒不安定化」

プレジデントオンライン / 2024年6月2日 8時15分

-

3ガスト、大人のお子様ランチプレートがおつまみとして素晴らしすぎた<チェーン店ひとり酒>

日刊SPA! / 2024年6月2日 15時52分

-

4医学部に合格したのに、医師にすらなれずに退学…「頭がいいから医学部受験」を疑わなかった親子の末路

プレジデントオンライン / 2024年6月2日 9時15分

-

5月19万円の年金で貯蓄3000万円でも「贅沢はできない」67歳男性が語る年金暮らしのリアル

オールアバウト / 2024年6月1日 22時20分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください