人生の40%は繁殖できない期間…東大教授が生物学的観点から考えたヒトが「長すぎる老後」を獲得した理由

プレジデントオンライン / 2023年8月31日 15時15分

※本稿は、小林武彦『なぜヒトだけが老いるのか』(講談社現代新書)の一部を再編集したものです。

■ヒト以外の生物はほとんどが「ピンピンコロリ」と死ぬ

ヒトは、これまで築いてきた「社会」により、他の生き物に食べられたり、飢え死にしたりするようなことは少なく、他の生物には見られない長い老後の期間を獲得してきました。つまり、本来は進化の過程で、長い老化した期間がある生物は選択されてこなかった、生き残ってこられなかったにもかかわらず、ヒトだけが例外的な存在になったのです。

ある意味「ヒトの社会が作り出した」とも言える「老化」そして「老後」とは、一体なんなのでしょうか? なぜ進化において「老化するヒト」が選択されて生き残ってこられたのでしょうか?

多くの生物にとって、老化して動きが緩慢になることは生存には不利なので、老化、つまり体がだんだん衰えていく状態は、積極的に選択されてきたものではなかったと思われます。つまり普通に考えれば、老化なんかないほうがいいのです。「老化がない」というのはどういうことかというと、死は必然なので「不老不死」になるというわけでなく、老いずに死ぬ、つまり「ピンピンコロリ」と死ぬことを意味します。

■生物学的には人生の40%が繁殖できない「老後」となる

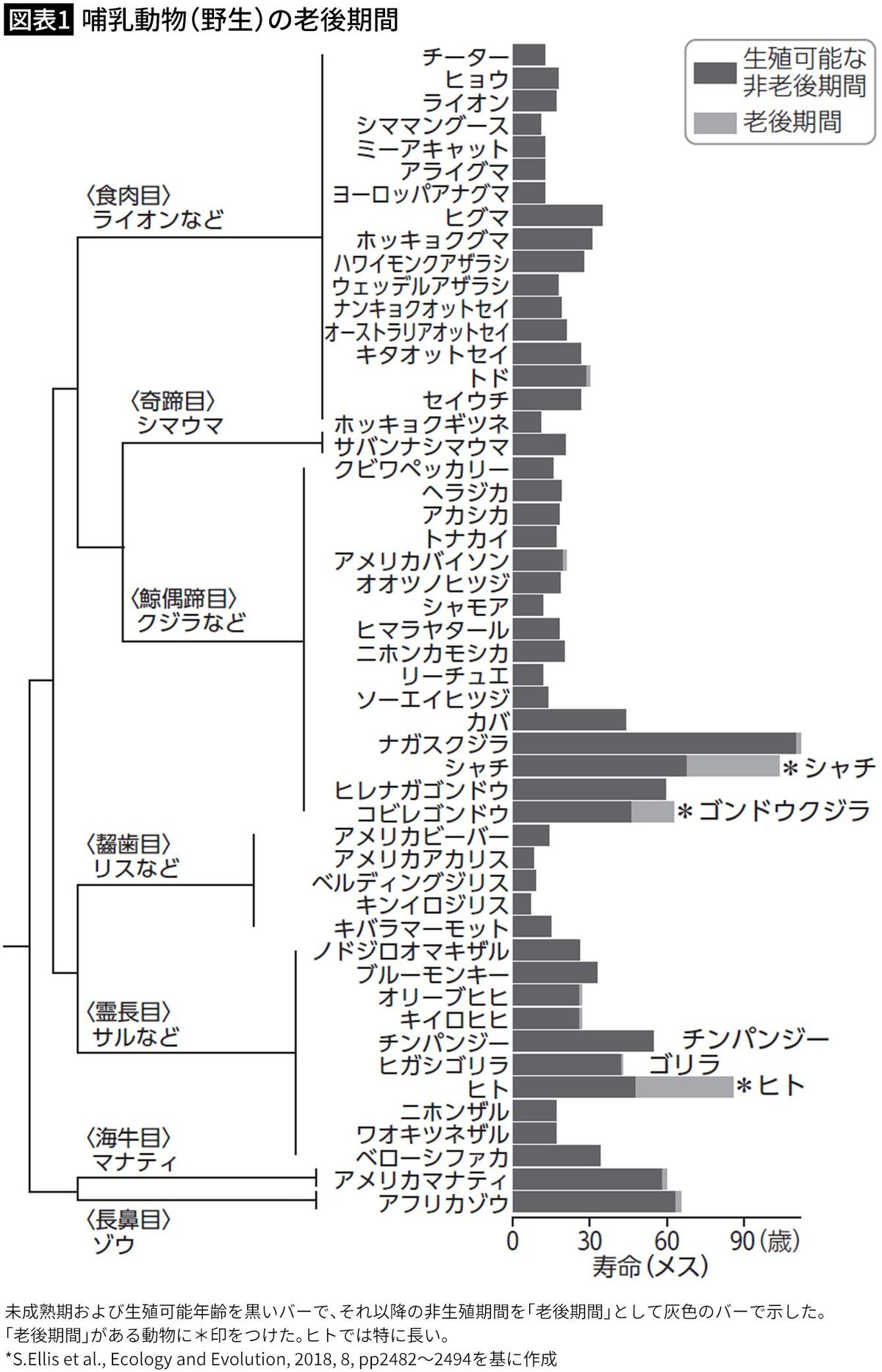

哺乳動物(野生)について、老後の長さを調べた研究があります。

図表1は、メス(ヒトの場合は女性)の寿命に占める、老いていない期間の割合を示した図です。

ヒト以外の動物は、老いの自覚症状を自己申告する、たとえば「最近老眼になってね、近くのものがよく見えないんだよなー」などとは言えません。ですので単純に、子供の産める期間まで、つまり「未成熟期および生殖可能年齢」を、老いていない期間「非老後期間」としています。子供が産めるメス(ヒトの場合は女性)は、まだまだ若い(老いていない)とみなすわけです。

まずヒトの場合を見てみましょう。ヒトは、50歳前後で閉経を迎える女性が多いです。

つまりはこの時期で排卵がなくなるので、以降は子供を産めません。その前後でのホルモンバランスの変化(いわゆる更年期症状)によって体の不調を訴える方もいますが、それ以外の肉体の衰えはそれほど顕著ではないと思います。ただ他の動物との比較の都合で、ヒトの場合も閉経を老いの境界線として使っています。

ヒトでは、図表1をご覧になるとわかるように、未成熟期間も含めた生殖可能年齢、つまり「老いていない期間」は閉経までの約50年(グラフの黒いバーの部分)で、その後の亡くなるまでの期間が約30年(グラフの灰色のバーの部分)あります。つまり生物学的には、人生の約40%の期間が産むという機能を喪失した、ある意味老化した「老後」となります。

■野生動物のメスは死ぬまで子どもが産め、「老後」はない

さて、ここで着目していただきたいのは、ヒトと同じ大型霊長類であるゴリラとチンパンジーです。彼女らも大体ヒトと同じ時期に閉経を迎えますが、その後の灰色のバーはほとんどありません。つまり子供が産めなくなったらすぐに寿命を迎えて死んでしまい、老後はないのです。

他の哺乳動物を見てみると、クジラの仲間であるシャチとゴンドウクジラはヒトほどではないのですが、老後があります。しかしそれ以外の生物は、なんとほとんど「老後」はありません。死ぬまで子供が産めるのです。驚きですね。ヒトとシャチ、ゴンドウクジラの共通点は子育てにあります。

この結果が意味していることは二つあります。一つは、老後のある生物は例外的で、普通はないということ。もう一つは、老後の存在はそれぞれの生物の共通の祖先から受け継いだ性質ではなく、その種固有の性質だということです。

■ヒトが繁栄した理由、「シニア」がいる集団は有利だった

ヒトの長寿化を導いた、男女の年長者の社会での活躍を推察してみます。ここから先は、年長者の代わりに「シニア」という言葉を使っていきます。その理由は、集団の中での「役割」を重視して、生理的な「年齢」とは切り離して考えるためです。

一般的に「シニア」という言葉は、65歳以上の入場料の割引(シニア割)などに使われますが、ここでは何歳からが「シニア」という年齢による線引きはなく、「シニア」は集団中で相対的に経験・知識、あるいは技術に長じた、物事を広く深くバランス良く見られる人を意味します。

実際には「シニア」は、集団においても組織においても歳を重ねた年長者が多いのはご存じの通りです。そしてこのシニアに対する集団の大きなニーズ(必要性)が、生理的な老化をも打ち負かして長寿を獲得していくという話をしていきます。

ヒトは家族を基本単位とした集団(コミュニティ、共同体)の中で進化し、その結束力を武器として、生き残ってきました。個人としては共同体に貢献できるヒトが選択されて、生き残ってきたことになります。力を合わせれば巨大マンモスでも倒せたのです。集団としての結束力が強まり、生産性が向上すると生活の基盤が安定し、子供が増え、同時にシニアのニーズが増大していったと推察されます。つまりは、シニアのいるコミュニティはさまざまな点で有利だったのです。

■人間社会には「言葉で教育してくれる人」が必要

たとえば、子育てに加えて、技術が発展し文明が開化してくると、生活の知恵や共同体のルール作りやその伝授、つまり教育の量と質は極めて重要となります。動物の中には、あまり教わらずに本能的に子育てをする種もいますが、それは通常パターン化されており、ヒトのように日々進歩・発展する社会性の生き物には向いていません。

ヒトの社会では、教育内容も常にバージョンアップが必要なのです。特にコミュニケーションや思考の道具である「言葉」の教育は最重要です。ヒトは誰からか生きるすべを教わらないと、一瞬にして原始時代に戻ってしまいます。「ヒト」は教育で「人」になるのです。

■ヒトだけが生理的な寿命を超えられた理由

リーダーであるシニアに多くの技術や知識が蓄積され、それらが引き継がれていく過程で、社会における「分業」が生まれ、それはどんどん高度になっていきます。食料の供給・分配なども円滑になり、生産性は向上し、より安定した豊かな社会が作られ、文明がさらに発展しました。それまでの自給自足的な生活では、大部分のエネルギーを「生きるため」に費やさないといけませんでした。つまり一日中食料の調達や身の安全について考えていないといけなかったのです。

それに対して分業社会では、自分の担当分だけをやっていればいいわけで、かなり楽です。毎朝のように魚釣りや狩りに行かなくても、それを専門としている人から間接的に調達できるのです。全てを自分でやらないといけないとなると、さまざまな不安要素は出てくると思います。その点、分業は共同体の構成員のストレスを減らし、精神的にも肉体的にも余裕を作るのです。

一方で、分業の難しいところもあります。それは誰が何をやるのか、担当者を決めることです。子供はよくおもちゃを取り合って喧嘩(けんか)します。大人でも、ラクで楽しい役割につきたがるのが普通です。子供の喧嘩に対しては、大人が出てきて仲裁します。通常は、仲良く順番に遊びなさいと伝えたり、別のおもちゃを与えたりします。このような調整役がいないと、分業社会は維持できません。

■それぞれの役割を果たすための調整役としてのシニア

その調整役としては、子供に対しては大人、大人に対してはシニアが適任です。より経験や知識のある大人、しかも分業による不平不満を聞いて解消できる大人。さらにここが重要ですが、私欲が少なく、全体の利益を中心に判断と説得ができるシニアが最適だったのです。

元々シニアは誰かの親だったり祖父母だったりするわけで、ある意味、逆らえない存在でもあるのです。その分うっとうしく思われることもあるかもしれませんが、このような「御意見番」的立場の人がいるほうが、集団としてうまく機能してきたのは容易に想像できます。つまりシニアには、大きくなっていくコミュニティの中で、一番のリスクである「仲間割れ」を最小限に食い止める調整役という「居場所」があったわけです。

まとめますと、シニアは人の集団を大きく強く豊かにするのに貢献しました。そのような集団ではさらにシニアの役割が増大し、シニア量産の正のスパイラルに突入したわけです。そしてこの大事なお役目により、元気なシニアがいる集団が選択され、シニアは本来のゴリラやチンパンジーと同じくらいの「生理的な寿命」をものともせず、生殖可能期間が過ぎても元気に生き続けるように進化したのです。

■シニアが量産されたのは集団を強くする「正のスパイラル」

ここまでは、ずいぶん昔、ヒトとサルが分岐した後、集団生活が発達し共同体である「社会」を形成していく石器時代以前の過程の話です。シニアの活躍により集団が安定し、選択により寿命が延び、さらにシニアの数が増え、集団が大きくなり社会が豊かになっていったという話でした。もちろん寿命の延長の結果、文明も飛躍的に発展することになります。

言うまでもありませんが、このシニア量産の「正のスパイラル」は現代社会にまで続いています。ヒトの集団の中で一番数が多く、全ての基本となるのは今も昔も家族です。その中でシニア、つまり子育てのスキルに長けた人のニーズは明らかに今でも健在です。私も母がアメリカまで来てくれたおかげで、どれだけ助けられたかわかりません。おばあちゃんさまさまです。アメリカなのでアルバイトのベビーシッターさんもお願いしたことがありますが、おばあちゃんのスキルと愛情には敵いません。

■会社や政治の場でもシニアの「調整力」が役に立っている

家族の次に多い集団は、事業所、いわゆる「会社」です。多くの企業は儲けることが目的で、事業を効率良く進めるために全ての社員には「役職」があり、分業しています。その役職の割り振りは、小さな会社では社長や役員が、大きな会社では人事部などの専門部署が行います。いずれも担当者は通常、会社の中のシニアです。

会社のいろいろなことがよくわかっていないと適材適所に人員を配置することができません。若いベンチャー企業では、設立当初にはシニアはほとんどいない場合もありますが、会社として成長してきたら、やがては同じような構造になると思います。今でもシニアは組織をまとめ、利害を調整し生産性を向上させる上での重要な役割を担っているのです。

国をまとめる政治家ももちろんそうです。これこそいろいろな人の利害関係がよくわかり、それらの調整ができるシニアが適材です。極端な理想や現状の批判だけを掲げて当選する政治家も時々いますが、その後の始末が大変なことになっている場合があるのはご存じの通りです。政策はもちろん大切ですが、刻々と変化する情勢の中で、適切に判断していく能力・経験・知識と人を説得できる人間性を持った人を、政治家には選ばないといけませんね。

■シニアもいる多様性のある社会がヒトを生き残らせた

「シニア」は、いい教育者でもあります。教育の目的は、人を育てること。文化や知識・技術を継承し、社会を維持するためのルールを教えます。

これに加えて生物学的には、「多様性の実現」という目的もあります。機械のように同じような人間を作っても、変動する環境や社会情勢の中で、将来まで生き残っていくことは難しいのです。いくら有性生殖で遺伝的な多様性を確保しても、画一的な価値観や生き方を押しつけたら、意味がありません。歴史を見ると、その中心的な人物はそれこそ大河ドラマが作れるくらい個性的な人が多いです。常識を打ち破れる型破りな人が時代を変え、時として世の中を飛躍的に進歩させるのです。

----------

東京大学定量生命科学研究所教授(生命動態研究センター ゲノム再生研究分野)

1963年、神奈川県生まれ。九州大学大学院修了(理学博士)、基礎生物学研究所、米国ロシュ分子生物学研究所、米国国立衛生研究所、国立遺伝学研究所を経て現職。前日本遺伝学会会長。現在、生物科学学会連合の代表も務める。生命の連続性を支えるゲノムの再生(若返り)機構を解き明かすべく日夜研究に励む。海と演劇をこよなく愛する。著書に『寿命はなぜ決まっているのか』(岩波書店)、『DNAの98%は謎』(講談社ブルーバックス)、『生物はなぜ死ぬのか』『なぜヒトだけが老いるのか』(以上、講談社現代新書)など。

----------

(東京大学定量生命科学研究所教授(生命動態研究センター ゲノム再生研究分野) 小林 武彦)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

断食ダイエットはむしろ「ポッコリお腹」になる…「スラっとした中高年」になるための最強習慣4つ【2023編集部セレクション】

プレジデントオンライン / 2024年7月1日 17時15分

-

更年期世代も「まだ恋愛をする」理由とは?脳の仕組みから考える「極めて明快な理由」【脳科学者・黒川伊保子先生に聞く】

OTONA SALONE / 2024年6月29日 20時0分

-

人間の神秘!生物学者・小林武彦さん『生物学者が死生観を語る』音声教養メディアVOOXにて、配信開始!

PR TIMES / 2024年6月28日 12時45分

-

「高齢でもヨボヨボにならない人」は明らかにその"数値"が低い…最新研究でわかった人間の寿命差を生む要因

プレジデントオンライン / 2024年6月25日 10時16分

-

「なぜ生物は死ぬのか」という問いは間違い…生物学者の東京大学教授「死ぬものだけが今存在している」深い理由

プレジデントオンライン / 2024年6月25日 10時15分

ランキング

-

1ドラマ「西園寺さん」ヒットの予感しかない3理由 「逃げ恥」「家政夫ナギサさん」に続く良作となるか

東洋経済オンライン / 2024年7月16日 20時0分

-

2月々のスマホ代を「高いと感じる」…「2000円もすることに驚いた」「安いプランなのに高い」格安プランに乗り換える?

まいどなニュース / 2024年7月16日 19時45分

-

3「これは奇跡...」破格の1人前"550円"寿司ランチ。もうこれ毎日通いたい美味しさ...。《編集部レポ》

東京バーゲンマニア / 2024年7月16日 7時2分

-

4丁寧な言葉遣いで一見おとなしい人ほど陰湿攻撃がエグい…「目に見えない攻撃」を繰り出す人「6パターン」

プレジデントオンライン / 2024年7月16日 15時15分

-

5なぜ?「N-BOX」新型登場でも10%以上の販売減 好敵「スペーシア」と異なる商品力の改め方

東洋経済オンライン / 2024年7月17日 9時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください