牛丼のつゆの量をひたすら調査…うっかり外資コンサルに転職したSEが「週刊誌のコラム」を”お手本”にしたワケ

プレジデントオンライン / 2023年9月9日 10時15分

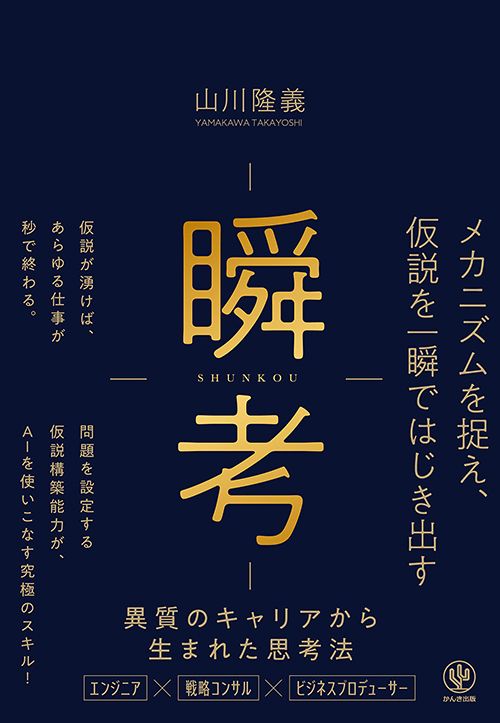

※本稿は、山川隆義『瞬考 メカニズムを捉え、仮説を一瞬ではじき出す』(かんき出版)の一部を再編集したものです。

■「一を聞いて十を知る」そのために必要な努力はなにか

「何か面白い仮説を出してください」

戦略コンサルティング会社に入社するやいなや、言われた言葉だ。

そもそも、面白い仮説とは何だろうか?

「みんなが気づいていなくて、気づくべきこと」が面白い仮説である。みんなが知っていることは、仮説でもなんでもない。他の人と同じような目線や範囲で考えていては、面白い仮説は一ミリも出てこない。

時間軸を長く取り、かつ、広範囲な視点でものを考えることで、斬新な仮説がはじき出せる。

これは、言わば「一を聞いて十を知る」といった状態だ。

「一を聞いて十を知る」の境地に至るための方法。それは、「一を聞いて十を調べる」ことである。

5年、10年と「一を聞いて十を調べる」ことを継続する。その努力によって累積したインプットは、大きな「知の資産」となる。

頭の中に、多数の事例や事象を累積して溜め込んで「知の資産」を作り、長期の時間軸を意識して思考すれば、仮説は一瞬ではじき出せる。

ChatGPT をはじめとした、革新的な生成AIが登場しつつある。

AIをうまく使いこなすには、「何をやるか」という目的の設定が重要となる。

目的の設定のためには、「何が課題か?」を把握する仮説スキルが求められる。目的と課題を明確にしたうえで、それをAIに指示すれば、あとはAIが瞬時に「答え」を出す。

AI時代は、仮説時代、になるはずだ。

■経営も経済もわからないまま外資コンサルに入社

理系の大学院を卒業し、横河ヒューレット・パッカード(現在の日本ヒューレット・パッカード)というメーカーで数年間、システムエンジニアを経験した後、うっかり戦略コンサルティング会社のボストン コンサルティング グループ(以下、BCG)に転じてしまったのは、30歳の誕生日だった。

同期は、銀行や商社など一流企業出身者ばかり。しかも、ほぼ全員が海外の名門MBAホルダー。留学もせず、経営や経済に関して無知のまま丸腰で入社したのは、私だけだった。

かなりまずいところに入社したと後悔したが、時すでに遅し。2カ月間、ろくにプロジェクトにもアサインされなかった。

「会社側もきっと何かの間違いで採用してしまったのに違いない」「このまま戦わずしてクビになるのではないか」と思っていたときに、アサインされたのは機械メーカーの新機種開発プロジェクトだった。

開始早々、プロジェクトマネージャーがメンバーに聞いた。

「まだ始まったばかりだけど、どんな新機種を開発するべきか、何か大胆な仮説はある?」

大胆な仮説……普通の仮説もあまり湧かないのに、大胆な仮説は湧いてこない。

「まぁ今の時点の仮説なんて、色々と調べるうちに変わるから。頑張りましょう」とマネージャーはあっさり言っていたが、私は途方に暮れていた。

前職のメーカーでは、言われたことを粛々とやることしか経験していなかったので、仮説なんぞ意識して考えたこともなかった。

この会社では仮説とやらを考えなきゃいけないのか……。

これが、仕事で最初に仮説を求められた記念すべき日である。

■仮説本を何冊読んでも仮説を思いつけるようにはならない

当時、BCGの転職組の同期よりも、はるかに後れを取っていると認識していたので、暇さえあれば、経営関連の本を読んでみた。

今では仮説本はたくさん出ているが、1995年当時、そんな類の本は見当たらなかった。

しかし、仮説本を読んだからといって仮説がどんどん湧いてくるということは、まずありえない。

BCGからコンサルタントとしてのキャリアを始め、そこからドリームインキュベータの創業に参画し、社長も経験するなど、25年も戦略コンサルタントをやっていたので、人より仮説が湧いてくるスピードは早いとは思うが、仮説本や経営本を読んだだけで仮説が湧くようになったとはまったくもって思えない。

それよりも、『会社四季報』を10年分丸暗記する(「四季報丸暗記」と名付けている)とか、『日経ビジネス』や『日経コンピュータ』『日経エレクトロニクス』などのビジネス雑誌の記事や、そこに掲載されている広告を精読したことのほうが、はるかに仮説構築力の養成には役に立っている(なお、「四季報丸暗記」は意味があると思って実践したのではなく、諸般の事情でたまたまやっていただけだった。しかし、この偶然が私のコンサルタントとしてのキャリアを支える礎になった)。

広告は、その時々のマーケット状況を反映するので参考になるし、ビジネス雑誌にはとにかく事例がたくさん載っている。言ってみれば、これらは「事例の宝庫」であり、それらをインプットすることが仮説構築力の源泉となる。

「四季報丸暗記」で、企業のデータが頭の中に格納されることは、仮説構築において非常に重要である。

たくさんの事象や事例をパターン化して頭に格納していると、仮説が湧きやすいからだ。多数の事例を格納した後に、仮説本を読むのと、頭の中に事象も事例も大してインプットされていない状態で、仮説本を読むのとでは大きく効果が異なる。

■インプットが多ければ精度が上がるのはAIも人間も同じ

AIもたくさんのパターンを覚え込ませるほどに精度の高いアウトプットを導き出すように、たくさんの事象を頭にインプットしておかないと、新たな事象に対して仮説は出ないのである。

そういう意味でも、頭の中にどれだけ事例や事象がインプットされているか。それをどのような形で整理しているかによって、仕事のスピードは大きく変わる。

ちなみに、このようにある事象、事物、自分の知識や経験を「何か似ているもの」にたとえることを「アナロジー」という。別の表現をすると、一見無関係な二つのものを見つけて、そこに関係性を見つけるということである。

アナロジーというのは仮説構築において非常に重要である。

一見、別のことと思える二つのものに共通のメカニズムが隠れていることは、よく存在する。

メカニズムを発見し、そのメカニズムをインプットしていくことで、さらにアナロジーがしやすくなっていく。仮説構築をより強固なものにし、スピードアップすることができる。

■エンジニアリングに学ぶコンサルティングの本質

コンサルティング業界に飛び込んでしばらく経って気づいたことだが、エンジニアリング的思考は、コンサルティングの思考と非常に似ている。

エンジニアリングの基本的な考え方を知っておくことは、ビジネスパーソンとして、大きな差別化となるはずだ。

コンサルティングとエンジニアリングで最も似ている部分は、「データや事実に基づいて議論を行うこと」である。

一般論だが、お客様は、その業界において多くの経験をされているため、普段はその経験に基づいて、経営の意思決定を行っている。

しかし、外部の人間であるコンサルタントは、その会社での実経験があるわけではない。長年、常駐していたりすると別だが、コンサルタントはよくも悪くもその会社での実経験はない。

そのため、コンサルティングでは、データを客観的に収集し、インタビューにより客観的な事実を集め、それらを並べてクライアントと議論することになる。上司・部下のしがらみも利害関係もないため、ファクトベースで、本音で議論を行う。

実は社内のメンバーだけだと、この「本音の議論」はやりにくい。空気を読まず、上司に本当のことを言ったら、飛ばされてしまったというのはよくある話だ。

■データを集めて仮説を立てて検証する作業の繰り返し

データや事実に基づき、客観的に議論するのはコンサルタントの付加価値の一つである。

若くても戦略コンサルタントとして通用する部分があるとすると、事実に基づいたデータの収集と客観性である。

エンジニアリングも同様で、データをコツコツ収集し、そこから仮説を見つけて、検証を行う。多数のインプットデータに対し多数のアウトプットデータが出てくるわけだが、なぜそのようなアウトプットになるのか、そのメカニズムを解明し、数学的にモデリングし、さらに新たなデータで検証する。

データ収集→仮説→モデリング→検証→仮説修正→検証……の繰り返しである。このデータ収集→仮説→検証の繰り返しは、コンサルティングで行われていることと、大きくは変わらない。

コンサルタントの元祖ともいうべき、科学的管理法を確立したフレデリック・テイラー氏がハーバードの法学部に入学しながらも中退し、その後、技術者として成功したことを考えると、当たり前なのかもしれない。

■コンサルタントの付加価値に開眼した『週刊文春』の名物コラム

この「事実に基づいたデータの収集と客観性」という観点で非常に参考になる書籍がある。『ホリイのずんずん調査 かつて誰も調べなかった100の謎』(文藝春秋)という書籍で、堀井憲一郎氏というコラムニストによる『週刊文春』の連載を単行本にしたものである。

BCGに転職した直後、かなりの苦労をしていたのだが、先輩のIさんが、「『ホリイのずんずん調査』のような分析をやったら、結構盛り上がるよ!」と張り紙を掲示板に出していたのを見かけて、『週刊文春』を買って読んだのがきっかけだった。

戦略コンサルティングの仕事は、なんだかよくわからないうちに始まり、約3カ月など決められた期間内に最終報告という報告書を出す。それでもって、結構な金額をいただく仕事だが、ドキュメント以外に製作物があるわけではない。

当時30歳そこそこの私が、大企業の経営トップに戦略の話ができるわけがなく、コンサルタントとしてどうやって付加価値をつけるのかについては、まったく謎であった。

すべてが謎のまま、うっかりBCGに入社してしまったので、当然悪戦苦闘し、大いに悩んでいたところで出会ったのが、『ホリイのずんずん調査』であった。

当時は、すべてにおいて同期に一番後れを取っていると自覚していたので、なんでも素直にやってみるということがよかったのかもしれない。『週刊文春』で連載されていたコラムを読んで、「なるほど、コンサルタントとして付加価値をつけるというのは、こういうことか」と目から鱗が落ちた。

■若手コンサルタントが大企業トップに話を聞いてもらう方法

私がBCGに入社したのは1995年10月。その当時から、堀井氏のコーナーが連載されており、2011年まで16年間、いろんな調査結果が掲載されていた。

これが生半可な調査ではなかった。絶対に足で稼がなければ得られない調査結果だったのだ。しかも調査結果だけでなく示唆まで出しており、もはやコンサルタントがクライアントに提出する報告書レベルのものである。

一番衝撃を受けたのは、吉野家の各店舗における牛丼のつゆの量を調べる調査だ。

内容としては154店舗回って、各店舗で提供される「並」の牛丼に入っているつゆの量を調べ、分析する回である。挙げ句の果てに、吉野家の本部に分析結果とデータを持参し、並しか頼んでないのに、店舗によりつゆの量が大きく違うことを指摘していた。

吉野家の社長はもちろん、専務や常務も知らないかもしれないことを、現場を回って調べまくるわけだ。

「これか! これだったら俺でも頑張ればできる!」

現場で起きている事実は、経営陣は知らないことが多い。

彼らが知らないことは、価値になり得る。

これを集めることができるのは、外部の人間であり、体力もある若いコンサルタント、つまり、私のことだ、ということで、『ホリイのずんずん調査』を読み漁り、「よい分析とは何か」を考えながら、試行錯誤した。

コラムの連載は、2011年に終了してしまったが、先に触れたように書籍となっていて、今でも時々読み返す。読めば読むほど分析の面白さが感じられる名著である。

若者が、クライアントの経営層に経験でものを語るのは難しい。

だが、足で稼いだ現場の情報とその分析から導き出した仮説を話すことができれば、十分に対峙できる。相手も話を聞いてくれるようになる。

----------

ビジネスプロデューサー

京都大学工学部および同大学精密工学修士(生産システム工学 専攻)。横河ヒューレット・パッカード株式会社(現在の日本ヒューレット・パッカード合同会社)、ボストン コンサルティング グループ(BCG)を経て、2000年に株式会社ドリームインキュベータ(DI)創業に参画。2005年取締役副社長、2006年から2020年まで代表取締役社長。現在はビジネスプロデューサーとして、エンターテインメント、証券、産業財、ヘルスケア、IT分野の企業における社外役員及びアドバイザーとして活動するとともに権利マネジメントビジネスを実践。

----------

(ビジネスプロデューサー 山川 隆義)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

【アバージェンスxアスタミューゼ共催】市場視点とデータ分析で解き明かす ~新規事業創出の仮説検証法~

PR TIMES / 2024年7月12日 14時40分

-

AI活用時代に必須「仮説検証ブートキャンプ(Edge Tech+2024 関連イベント)」に参加しよう!(一般社団法人 組込みシステム技術協会 JASA)

PR TIMES / 2024年7月6日 23時40分

-

52%の従業員が生成AIを日常的に使用、前年から大幅増~BCG調査

PR TIMES / 2024年6月28日 18時40分

-

スタートアップ特化型グロースエージェンシーのA1Growth、「スクラム型グロース支援」サービスを正式に提供開始

PR TIMES / 2024年6月25日 13時45分

-

内田和成氏が顧客時間の顧問に就任

PR TIMES / 2024年6月19日 11時45分

ランキング

-

1旅客機用の燃料不足で緊急対策 輸送船を増強、運転手確保へ

共同通信 / 2024年7月16日 23時42分

-

2大谷翔平の新居「晒すメディア」なぜ叩かれるのか スターや芸能人の個人情報への向き合い方の変遷

東洋経済オンライン / 2024年7月16日 20時40分

-

3工学系出身者が「先進国最低レベル」日本の"暗雲" エンジニアを育てられない国が抱える大問題

東洋経済オンライン / 2024年7月16日 17時0分

-

4CoCo壱「わずか3年で3回目の値上げ」は吉と出るか 過去の値上げでは「客離れ」は見られないが…

東洋経済オンライン / 2024年7月16日 17時30分

-

5「再配達は有料に」 ドライバーの本音は

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月17日 6時40分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください