メスと何千キロも旅したのに10頭中1頭しか交尾できない…ザトウクジラの婚活に見る"残念なオス"の存在意義

プレジデントオンライン / 2023年9月5日 11時15分

※本稿は、小林武彦『なぜヒトだけが老いるのか』(講談社現代新書)の一部を再編集したものです。

■ザトウクジラのオスはラブソングを歌って求愛する

生物は、基本的には3種類に分けられます。どなたでもすぐに思いつくのは、メスとオスです。これは産む性と産んでもらう性ということになります。さらにこれに子供が加わり、3種類となります。ただ、産む性と産んでもらう性という役割は、全ての個体が産んだり産ませたりに関わるわけではもちろんありません。

たとえばザトウクジラは、繁殖期になると1頭のメスを追いかけて10頭くらいのオスが旅に出ます。ザトウクジラは「歌うクジラ」としても有名です。歌うのは繁殖期のオスのみです。長い歌は30分近くあり、しかも複雑で、毎年新曲が出ます。

クジラの歌は、マイクなし、もちろんエコーもなしで遠く数千キロメートル先まで届きます。数千キロメートルというのは、日本列島の端から端(最東端は南鳥島から最西端は与那国島までが約3000キロメートル)くらいの距離です。すごい声量ですね。

ザトウクジラは、繁殖期に寒い海(北極海)から暖かい海(ハワイ沖)に何千キロメートルも旅をします。その間ずっと歌っています。

ここからは、私の想像で多少脚色が入っています。この長旅の意味は、メスにとってどのオスと交尾しようかと「見定め」の期間なのだと思います。多数のオスに追いかけられるのは、おそらく悪い気もしないのでしょうか。

■オスはあえてライバルを集めメスと旅しながら競い合う

一方、オスにとってこの長旅の意味を理解するのは、結構難しいです。あくまでも想像ですが、オスは非常に紳士的で、抜け駆けはしない。ライバルとなるオスたちをわざわざ集めてから競い合うのです。そんなことをしたら確実に自分の交尾の可能性は低くなるのに、あえてそれをするのです。

進化の結果こういうシステムになったわけですから、ここに至る過程では、こんな面倒くさいことをしない集団もいたのかもしれません。しかし、それらは滅びて、この面倒くさいイベントをするグループが生き残ったのです。子孫を残すのにいいシステムだったのでしょうか。

オスにとってみても、オス同士で競争するのは楽しくなくもないのかもしれませんね。オス同士の会話:「彼女、魅力的じゃない?」「だよねー」「よし、みんな集まれ! 競争だ!」的な。

■旅の終わりにメスが多くのオスの中から1頭を選んで交尾

さて、メインイベントは旅の終わりに、1頭のメスと交尾したい何頭かのオスが本気で追いかけ始めます。そして、その中でメスがオスを1頭だけ選び、交尾に至ります。他のオスは残念なことに、何千キロメートルも一緒に旅をしてきたのに交尾ができなかったということになります。

その年の体調と「運」のいいオスが、メスとカップルになり、その他の残念なオスに祝福されて、地球規模の壮大な婚活イベントは終了となります。それで交尾できなかった残念なオスたちは、また来年会いましょうということで、解散となります。翌年は、また違うオスが選ばれるかもしれません。

ここで言いたかったことは、直接生殖に関わらない個体にも、この婿選びのイベントを盛り上げるという、しっかりとした役割があるということです。人に置き換えて考えると、私たちも確かに似たようなことをやってきました。合コン(合同コンパ)、合ハイ(合同ハイキング)など、複数の男女で楽しく盛り上がるイベントでは、自然に恋が芽生えることはよくある話です。

さて話を戻します。ヒトの場合、生物学的にはメス・オス・子供以外に4つ目の分類があります。それが、「シニア」です。シニアは大体年齢の上の方が多く、直接生殖には関わりません。そして、集団をまとめ、文化を継承する重要な役割があります。

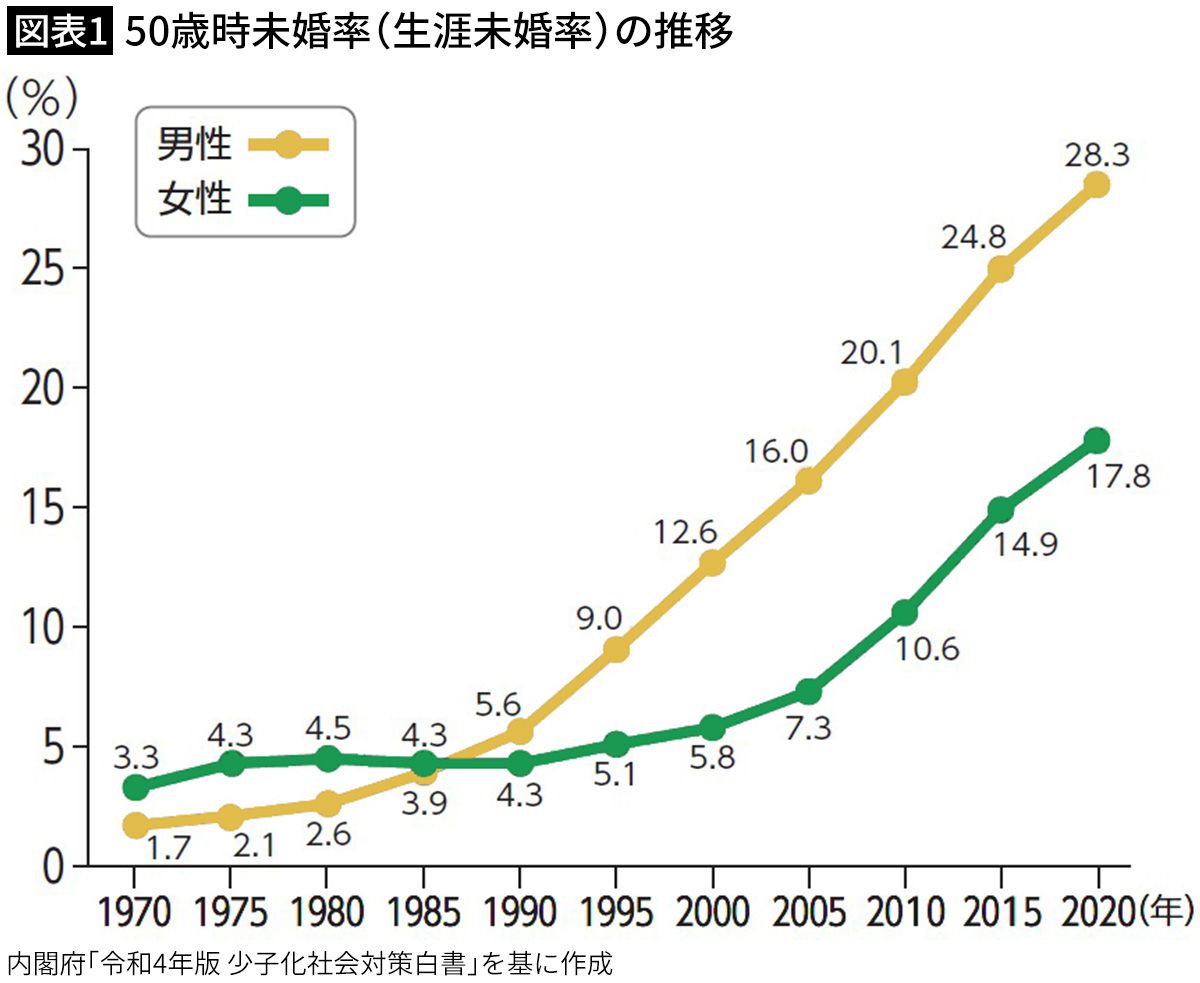

■この20年で男性の生涯未婚率が約13%から28%に上昇

シニア以外にも、直接生殖に関わらない人は大勢おられます。結婚しない人の増え方は、実はもっとすごいことになっています。日本では結婚した夫婦の子供が圧倒的に多いので、この「結婚しない人の割合(未婚率)」の増加が少子化の一番の原因と考えられています。未婚率が男女ともに1990年代から、ものすごい勢いで増えているのです(図表1)。

男女で1.6倍ほど未婚率が違う理由は、男性は複数回結婚する人が多いということです。もちろん、結婚しようがしまいが個人の自由です。ただ、結婚したくてもできないような状況があるとすれば、それを是正するのは社会の役割であり、社会の「ベース」を作るシニアに、何らかの貢献ができる可能性はあると思います。

■結婚しない若者が増えているのは経済的な問題だけじゃない

未婚率上昇の理由の一つに挙げられているのは、若者の貧困と言われています。確かにこれも一因でしょうが、若いときにお金がないのは、昔からそうでした。おそらく結婚して共稼ぎをしたほうが、生活は楽になるようにも思います。

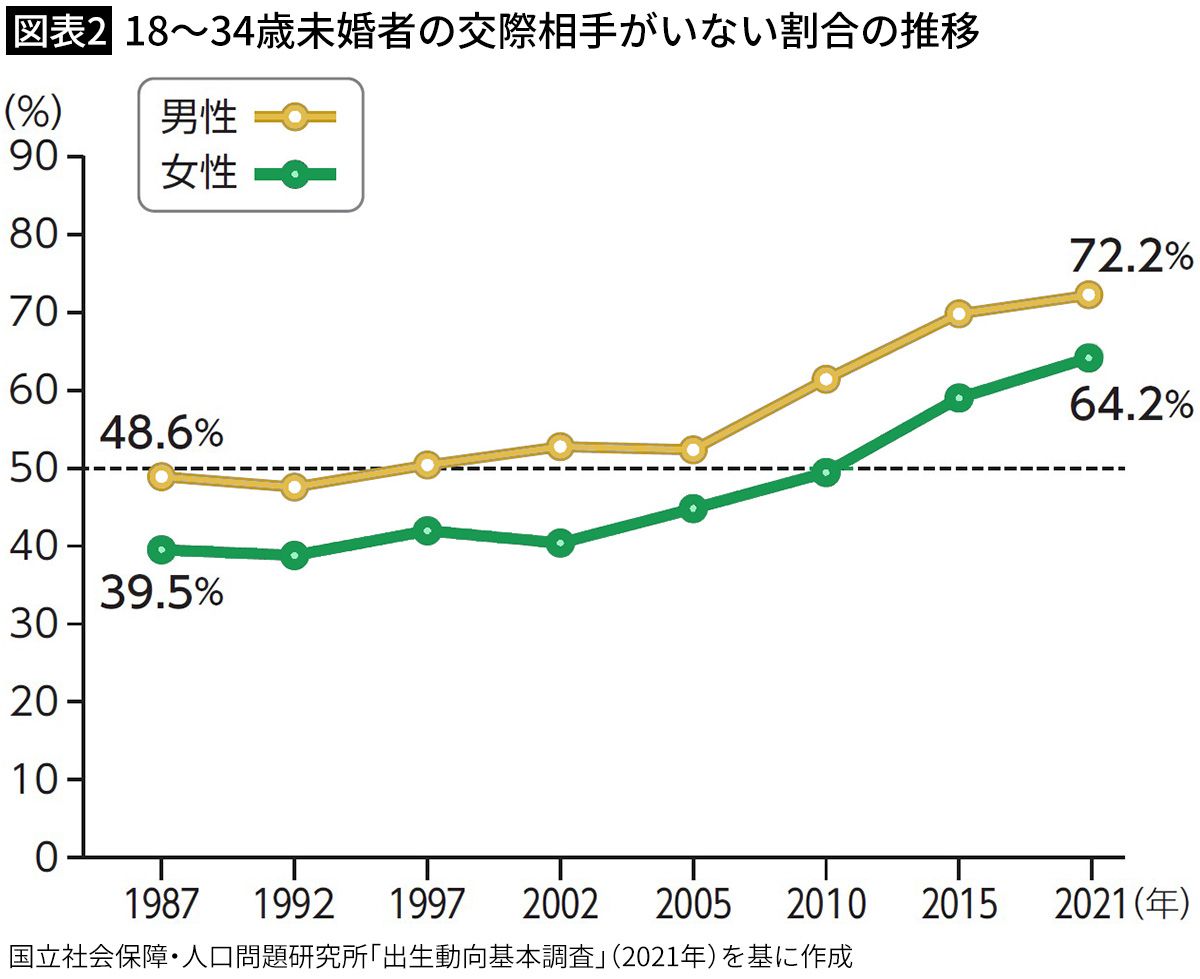

私は大学の教員をしていて、多くの若者(主に理系男子)と接しており、彼らの状況について大方理解しているつもりです。経済的には決して余裕があるというわけではありませんが、それが結婚できない(しない)第一の理由ではないと感じます。結婚云々よりも、その前に彼女がいない人が多いです(図表2)。

それも交際相手が欲しくてもできないというより、作ろうとしない人も少なからずいます。なぜ作らないのか尋ねると、次の3つの理由がよく聞かれます。

2)理想の人が周りにいない

3)一人でいるのが好き(面倒くさい)

■若い男女が恋人を作らない3つの理由

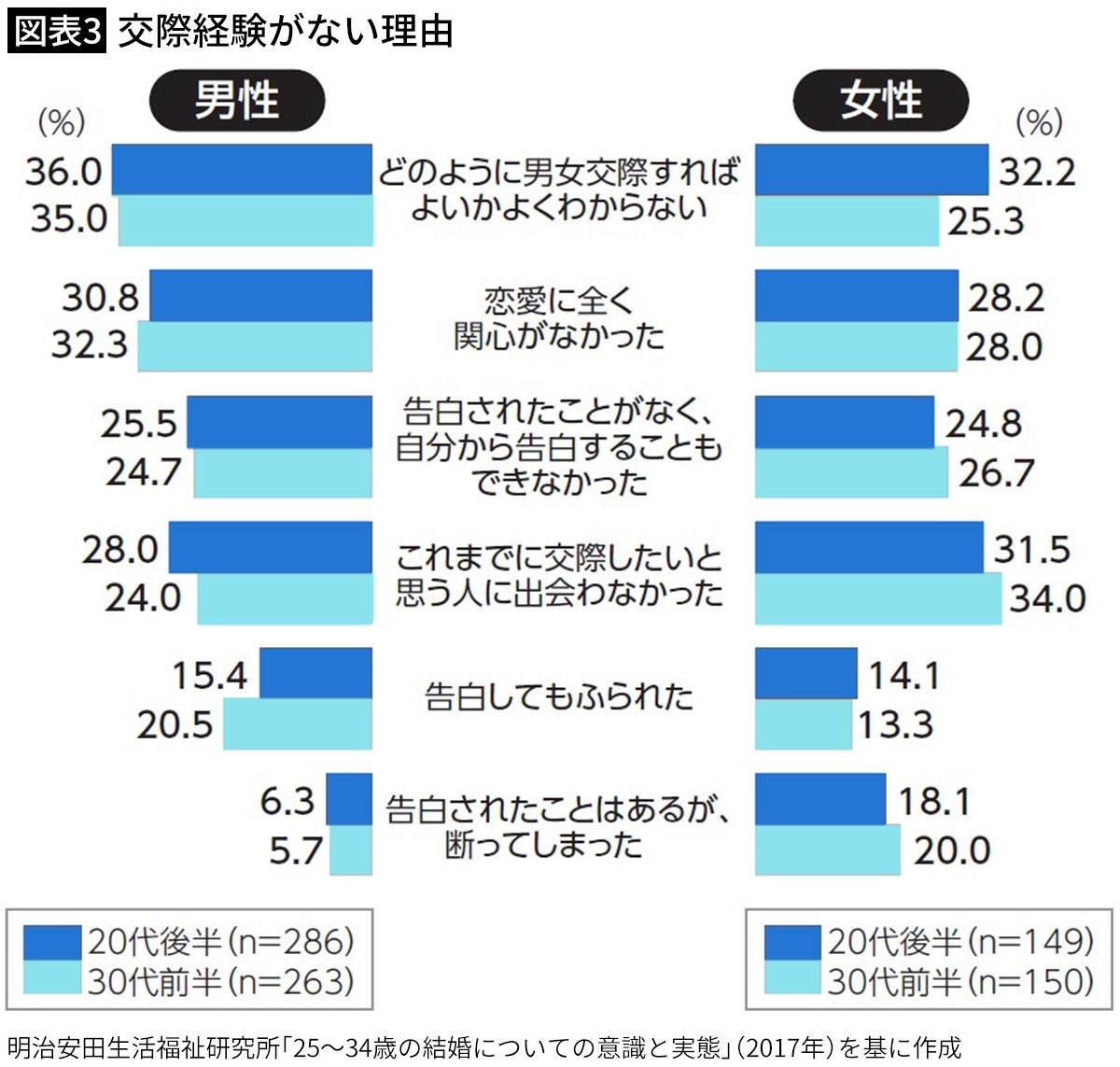

これらは調査会社が調べた結果(図表3)とも大体同じです。それぞれ分析してみます。

1)作りたいけれど勇気がない

図表3の1位、3位とも重なります。これは昔も今も変わりませんね。お酒の力を適度に借りたり、友達に助けてもらったりして、なんとか頑張ってもらうしかないです。まず男女が仲良くなれる雰囲気作りが重要です。昔はテレビで告白するような番組もあり、それを真似したイベントなどは学園祭の定番でした。今は出演者がSNSで中傷されたり、個人情報などの問題があり、なかなか難しいようです。

2)理想の人が周りにいない

図表3の4位と重なります。アイドルやアニメの主人公にすごく憧れていたりすると、身近な人の良さがわかりにくくなってくるのかもしれません。身近な人と深く関われば、「リアルの良さ」が見えてくると思います。とりあえず友達として1回お付き合いしてみるのも、世界が変わるきっかけとなるかもしれません。

3)一人でいるのが好き(面倒くさい)

図表3の2位と重なるのかもしれません。ゲームやたくさんの「面白いもの」に囲まれているジュニア世代には、恋愛は、もはやあまり刺激的なものではなくなってしまっているのでしょうか。これは、社会的には大変重大な問題です。つまり生殖意欲の低下を意味しており、生物学的な「有性生殖の終わり」の始まりに向かっているのです。少子化はもとより、家族のかたちもそれを基盤とする社会のかたちも変えてしまうかもしれません。

■ヒトにもミツバチのような生殖的分業が起こるかも

まとめると、一番の問題は、男女が仲良くなる場、そしてパートナーとして認識する機会が減っていることのようです。以前は、若い人は誰かと付き合うのが当然のような雰囲気でした。出会いや戯れ合う場が日常的に多かったのだと思います。それらは、自然に告白したりされたりの機会を増やします。異性の存在がSNSやネット越しではなく、物理的に身近になることが大切なのだと思います。つまり、だんだん人と人との物理的な「距離」が遠くなってしまったのです。

ご存じのように、コロナ禍もその傾向に拍車をかけました。ザトウクジラを見習って、健全に、オープンに出会いや恋愛を楽しむような雰囲気および「場」を作る仕組みが必要かもしれないですね。

婚姻率の低下は、人の「社会的」には大きな問題ですが、「生物学的」には特に驚くほどのことはありません。生物は進化によって作られました。今この時点でも「変化と選択」が起こっているだけです。ヒトはやがて女王バチだけが卵を産むミツバチのように、生殖的分業が起こり、産む個体と産まない個体に分かれる可能性があるのかもしれませんね。

現在でも、婚姻の高齢化が一因で自然妊娠が難しくなったり、原因はよくわかりませんが男性の精子の数が減ってきている現実があります。社会の制度の問題だけではなく、肉体的にも産めない、産ませられないヒトがますます増えてくる可能性もあります。加えて、そもそも先ほどの話のように異性に興味がない人も増えてきています。これが進化の過程の「変化」ということになります。

■現代社会の仕組みは人にとって不都合なものになっている

そして「選択」ですが、ヒトという種が生き残るなら、「産みたいヒト、産んでもらいたいヒト」に頑張ってもらうしかありません。もしもこの状態が続くと、前述の通りミツバチのような「昆虫化」につながります。「産むヒト」は、女王バチのようにかなり頑張って産んでもらわないといけないかもしれません。「産まないヒト」は、働きバチのように産むヒトを支えることになります。

もう一つの選択は、残念なことに人類の絶滅です。ずいぶん先の未来ですが、これはあり得ることです。

ちょっと怖い感じがする未来で、私たちの多くが夢に描いている「幸せな未来」とも違うように思いますが、今のところは、そちらの方向に向かっています。科学技術が進歩し、生活が便利になったように見えても、実は生活は以前にも増して慌ただしくなり、仕事以外のことをする余裕が少なくなっています。

----------

東京大学定量生命科学研究所教授(生命動態研究センター ゲノム再生研究分野)

1963年、神奈川県生まれ。九州大学大学院修了(理学博士)、基礎生物学研究所、米国ロシュ分子生物学研究所、米国国立衛生研究所、国立遺伝学研究所を経て現職。前日本遺伝学会会長。現在、生物科学学会連合の代表も務める。生命の連続性を支えるゲノムの再生(若返り)機構を解き明かすべく日夜研究に励む。海と演劇をこよなく愛する。著書に『寿命はなぜ決まっているのか』(岩波書店)、『DNAの98%は謎』(講談社ブルーバックス)、『生物はなぜ死ぬのか』『なぜヒトだけが老いるのか』(以上、講談社現代新書)など。

----------

(東京大学定量生命科学研究所教授(生命動態研究センター ゲノム再生研究分野) 小林 武彦)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

何のために自慰をするのか...ここまで分かったマスターベーションの進化と必然

ニューズウィーク日本版 / 2024年7月5日 17時55分

-

ラッコが「愛情表現」で血まみれになる納得の理由 最初は「鼻でつつく」など平和的に始まるが…

東洋経済オンライン / 2024年7月1日 20時0分

-

更年期世代も「まだ恋愛をする」理由とは?脳の仕組みから考える「極めて明快な理由」【脳科学者・黒川伊保子先生に聞く】

OTONA SALONE / 2024年6月29日 20時0分

-

「高齢でもヨボヨボにならない人」は明らかにその"数値"が低い…最新研究でわかった人間の寿命差を生む要因

プレジデントオンライン / 2024年6月25日 10時16分

-

「なぜ生物は死ぬのか」という問いは間違い…生物学者の東京大学教授「死ぬものだけが今存在している」深い理由

プレジデントオンライン / 2024年6月25日 10時15分

ランキング

-

1ドラマ「西園寺さん」ヒットの予感しかない3理由 「逃げ恥」「家政夫ナギサさん」に続く良作となるか

東洋経済オンライン / 2024年7月16日 20時0分

-

2「これは奇跡...」破格の1人前"550円"寿司ランチ。もうこれ毎日通いたい美味しさ...。《編集部レポ》

東京バーゲンマニア / 2024年7月16日 7時2分

-

3月々のスマホ代を「高いと感じる」…「2000円もすることに驚いた」「安いプランなのに高い」格安プランに乗り換える?

まいどなニュース / 2024年7月16日 19時45分

-

4丁寧な言葉遣いで一見おとなしい人ほど陰湿攻撃がエグい…「目に見えない攻撃」を繰り出す人「6パターン」

プレジデントオンライン / 2024年7月16日 15時15分

-

5夏本番となり職場や電車内などで発生する「ニオイ問題」 揉めるぐらいなら我慢したほうがいいのか、解決策は「ない」という現実

NEWSポストセブン / 2024年7月16日 16時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください