「徴兵制=不幸」は日本だけ…フィンランドが徴兵制を採用しながら「世界一幸福な国」でいられるワケ

プレジデントオンライン / 2023年9月5日 15時15分

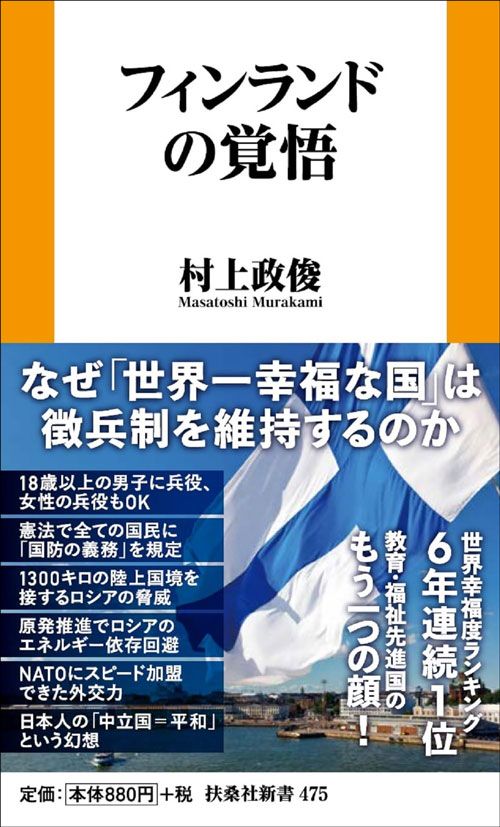

※本稿は、村上政俊『フィンランドの覚悟』(扶桑社新書)の一部を再編集したものです。

■ロシアを仮想敵国として軍備を増強

1970年から1980年代にかけて、フィンランドの国防予算は6倍に膨れ上がり、空軍、海軍の刷新を中心に、国防力の整備が進められた。

冷戦後の軍縮の流れも、フィンランドには波及しなかった。国防費の対GDP比は、ウクライナ全面侵攻前の2021年にすでに1.85%に達していた。ウクライナ侵攻後にはさらに、国防費を2023年からの4年間で約22億ドル増額すると決定した。

北欧の雄と目されるスウェーデンに比べてフィンランドは、人口もGDPも約半分に過ぎない。だが、その国力に比して強大な軍事力を維持整備してきた。

これに対して、冷戦が終結してからのスウェーデンの国防政策は、国防費の削減、多くの基地の閉鎖など、フィンランドとは異なる側面を持っていた。ゴットランド島も非武装化された。軍隊の運用についても、冷戦期の総合防衛から、危機管理、国際的貢献へと位置付けを変えた。

象徴的だったのは、徴兵制に対するアプローチが、フィンランドとスウェーデンとの間で異なっていた点である。

なぜ、フィンランドとスウェーデンの間に、国防政策の違いが生じたのか。それはロシアをどのように見るのかという対露観に相違があったからだろう。ロシアとの間で1300キロを超える国境を接するフィンランドは、冷戦終結後もロシアの脅威に対して、より高い警戒を維持し続けていたということだ。

■自前の国防力にNATOという同盟力を足し合わせる

一方でスウェーデンは、フィンランド、ノルウェー、デンマークと国境を接しているが、ロシアとの間では、陸上国境を有していない。フィンランドが、いわば壁となって、スウェーデンとロシアを隔てるような形になっている。

フィンランドはもとより、自前の国防力の整備を着実に進めてきていた。ウクライナ全面侵攻によって急速に高まったロシアの脅威に対応するために、強力な国防力という土台の上に、NATOによる集団防衛をプラスアルファしようとしている。自国に危機が迫ってから、泥縄的にNATO、そしてアメリカを頼ろうとしたわけではなかったということだ。

まずは平素から、自国の国防力を高めておく。その基盤の上に、同盟の力を足し合わせていく。こうしたフィンランドの国防に対する考え方は、世界的に見ても極めてオーソドックスであり、日本としても参考とすべきである。

■「備えあれば患いなし」を日本に教えてくれる

筆者はあるフィンランド政府高官に、フィンランドが怠りなく国防力の整備を図ってきたのは何のためだったのか、尋ねてみたことがある。その高官は、

「村上先生、その目的は明らかだと思います。我々が備えてきたのは、西側の隣国(スウェーデン)ではありません。それは、東側の隣国(ロシア)のためです」

と述べた。フィンランドは、西はスウェーデン、東はロシアと陸上で国境を接している。だが、この高官が述べるように、フィンランドに対して安全保障上の脅威を及ぼしているのは、東側の隣国のみである。

日本ではほとんど知られてこなかったが、フィンランドは、約1300キロの陸上国境で隣接するロシアを、仮想敵として想定して、長年にわたって軍事的な備えをしてきた。

フィンランド軍制服組トップのティモ・キヴィネン司令官は、何十年にもわたってロシアの攻撃に備えてきたと述べている。

フィンランド陸軍は、ヨーロッパ最強といわれる砲兵部隊を以前から擁しており、主力戦車としてはドイツ式レオパルト2を採用している。すでに述べたように、2023年2月には、同戦車を3両、ウクライナに供与すると発表した。空軍力の増強についても、フィンランドは積極的に取り組んでおり、F‐35戦闘機の導入を決定している。

まさに、備えあれば患いなしを体現してきたのが、フィンランドなのである。フィンランドは、我々に対して、備えがいかに大切かを教えてくれている。

■18歳以上の男子に兵役義務を課す徴兵制を採用

ハード面の戦力を整えることは、もちろん重要である。すでに述べたようにフィンランドは、ハード面での国防力の整備を着実に進めてきている。だが、それだけでは戦争に勝つことはできない。

ウクライナの人々の勇姿は、国防への国民の参画が、戦時にあっていかに大切かを我々に教えてくれている。自分たちの国は、自分たちで守る。洋の東西を問わず、この点こそが国防の根幹である。日本人にとっても、決して他人事ではない。

軍事組織の構成員を確保する方法については、徴兵制と志願制に大別することができる。日本の自衛隊は、後者を採用している。

これに対してフィンランドでは、18歳以上の男子に兵役が課され、徴兵制が敷かれている。フィンランド憲法第127条第1項は、国防の義務について「全てのフィンランド国民は、法律で定めるところにより、祖国の防衛に参加し、又はこれを支援する義務を負う」

と規定している。兵役の期間は、2013年の法改正によって短縮されたものの、165日(5.5カ月)、255日(8.5カ月)、または347日(11.5カ月)となっている。

■82%の国民が「祖国防衛」に積極的

フィンランドでは、フィンランド大公国時代の1878年に徴兵制が導入され、1950年に国家徴兵法が制定された。米ソ冷戦が終結した後も、フィンランドでは徴兵制が一貫して維持されてきた。

最も大きな要因は、ロシアに対する軍事上の警戒心である。ロシアとの間に1300キロを超える陸上国境が横たわるという事実は、冷戦が終わっても何ら変わりない。隣国であるスウェーデンが、2010年に徴兵制を一旦廃止したのとは対照的だ。なお、スウェーデンは2018年に徴兵制を復活させている。

フィンランド国防省によって、2022年5月に実施された世論調査によれば、フィンランドが攻撃された際に、祖国防衛に参加するとの回答は、実に82%に上った。直接的には、目下のウクライナ危機が関係しているが、それに加えて、第二次世界大戦中の冬戦争で、ソ連に侵略された苦い歴史が背景にはある。

国民の非常に高い国防意識は、民主主義国家の強靭(きょうじん)性を示しており、権威主義体制との対峙(たいじ)が激化するにつれ、その重みは増していくだろう。さらには、フィンランドを侵略しようとする者の意志を怯ませる効果も期待される。

国民の高い国防意識に支えられることで、フィンランドの徴兵制は機能している。篠田研次元駐フィンランド大使がヘルシンキ在勤中に得た感触によれば「フィンランドの人々は、人生の一定期間若い頃に兵役に服し、その後老いるまでの間も予備役として技量・知識が消えないよう何年か毎に訓練のために軍に戻ることを極々当然のこととして受け止めており、国民の徴兵制度に対する支持は揺るぎないものである」という。

■非武装中立は綺麗ごとでしかない

世界の中で徴兵制を採用している国は、現在64カ国ある。中立国として知られるスイス、オーストリアでも、徴兵制が維持されている。両国とも、徴兵制に基づく国防力を背景に、中立を維持している。スイスでは、民兵制によって軍が組織され、民間防衛についても憲法で規定されている。軍事同盟に加わっていない中立国では、自分たちで自国を守る重要性がさらに大きい。非武装中立とは、まったく正反対の現実が、そこにはある。

ヨーロッパでは、徴兵制をいったん廃止したものの、再び採用するという徴兵制復活の動きもみられる。リトアニアでは2015年に、フランスとスウェーデンでは2018年に復活した。2007年に志願制となったラトビアでも、徴兵制再導入に向けて、国防省が取り組みを開始している(2024年からの再導入が決定。)。

スウェーデンでは徴兵制復活にあたり、国防相がロシアに言及し、クリミア侵略やスウェーデン近傍での演習増加を挙げた。バルト三国での徴兵制復活の背景にも、ロシアへの警戒があるだろう。徴兵制が維持されているエストニアでは2023年に、徴兵期間の延長が決定した。

フランスでは1996年に、当時のシラク大統領によっていったん廃止されたが、マクロン大統領が大統領選挙で公約し、徴兵制を復活させた。マクロン大統領は、「国家連帯の礎石を固める」と述べ、社会的紐帯という観点から徴兵制を重視する姿勢を示した。

■「徴兵制=苦役」は世界の非常識

一方で、日本はどうだろうか。政府見解によれば、徴兵制は許容されないとされている。憲法上の根拠としては、意に反する苦役について定める第18条、幸福追求権について定める第13条が挙げられている。

だが、6年連続で幸福度世界一と日本人が賞賛し、憧れるフィンランドには、一貫して徴兵制が維持されてきたのである。では、フィンランド人は、苦役を強いられ、幸福を追求する権利を侵害されているとでも言うのか。

筆者の学部時代の恩師である北岡伸一東京大学名誉教授は、「世界の多くの国で、兵役は国民の神聖な義務だということになっている。日本で苦役なら、外国でも苦役のはずである。徴兵が苦役であるとは、世界の常識とかけ離れたとんでもない解釈であって、日本の憲法学のガラパゴス性を示す顕著な例である」と指摘している。日本人はこの現実をどう捉えるのだろうか。

徴兵制を採用するか、あるいは志願制を採用するかについては、それぞれの国が自由に選択しているという点が大切だ。判断基準としては、徴兵制復活に触れる中で述べたように、それぞれの国を取り巻く安全保障環境や置かれている社会情勢が挙げられる。フィンランド国防軍のウェブサイトでは、徴兵について、「フィンランドの選択」と明記されている。フィンランドの徴兵制は、他国による強制の結果では決してない。

徴兵制を維持するフィンランドから我々が学ぶべきは、国民自ら国家を守るべしという国防意識だ。ほとんどすべての国民が、基本的な銃の取り扱い方すら知らないというのが、日本の現状である。日本においても、徴兵制を直ちに導入するかどうかはさておき、タブー視することなく議論することが少なくとも必要だろう。

■志願兵役に就く女性が増えている

さらに、フィンランドでは1995年から、女性に志願兵役が認められている。希望すれば女性も兵役に就くことができる。2022年には、過去最多となる1211人が参加した。ロシアによるウクライナ侵略以降、軍事訓練を受ける女性が増え、銃の使い方、キャンプの設営方法、応急処置の仕方などを学ぶ女性向けの講座では、順番待ちになっているという。

筆者は、フィンランドでの在外研究中に、軍服を着用した女性を日常風景の中で幾度となく見掛けた。女性兵士たちは、ヘルシンキに向かうフィンランド鉄道(VR)のインターシティ(特急列車)の車内で、ヘスバーガー(フィンランドのファストフード)を食べたり、ヘルシンキ市内の路上で、大きなリュックを担いだりしていた。

ただし、周辺の人々が特別な反応を示すということはなかった。筆者が目にした光景からは、軍事を女性が担うということがフィンランド社会にごく自然に受け入れられていることがわかった。

フィンランド国防軍は自らをフィンランド社会の背骨と称しているが、その背骨は多くの女性によって支えられている。こうしたことは、これまで日本では注目されてこなかったが、社会と軍事の関わり方についても、フィンランドには見習うべき点がたくさんある。

■権利だけでなく責任も男女平等

女性を対象とする徴兵については、他の北欧諸国で実施する例がみられる。2015年にはノルウェーで、2018年にはスウェーデンで、女性の徴兵が開始された。他にはイスラエルでも女性を徴兵している。

マリン首相は、男女参加の機会均等を考慮すべきだと述べて、徴兵対象の女性への拡大を支持した。オランダの女性の国防相も、「女性と男性は平等の権利を有しているだけではなく、平等の責任も負っている」と述べた。これらは非常に重要な指摘である。

権利だけでなく、義務も等しく分かち合うことこそが、真の平等をもたらすだろう。なお、2022年10月のフィンランドでの世論調査によれば、徴兵対象の女性への拡大について、反対が44%だが、賛成も35%に達している。

ちなみに、フィンランド憲法第127条第2項は、「信念に基づき軍事的な国防への参加の免除を受ける権利については、法律で定める」との条文を設けて、良心的兵役拒否について規定している。

■人口550万人の国に90万人の予備役がいる

加えてフィンランドは、大規模な予備役を擁していることも、軍事面での大きな特徴といえる。人口わずか約550万人のフィンランドが、戦時には28万人の兵力を30日以内に動員することが可能である。そして90万人という大規模な予備役を誇っている。

これに対して、人口が約1億2000万人の日本において、各国の予備役に相当する予備自衛官は、わずか5万人に過ぎない。

フィンランドの総人口に予備役が占める割合は約16%であるのに対して、日本の総人口に予備自衛官が占める割合は、わずかに0.04%である。

400対1という予備役の人口比から読み取れるのは、自ら国を守ろうというフィンランド人の非常に高い国防意識である。日本もフィンランドを見習って、国民一人ひとりが国防意識を高めつつ、予備自衛官制度の充実にも取り組む必要があるだろう。

こうした人口に比して巨大な規模の予備役は、歴史をひも解いてみると、フィンランドが第二次世界大戦の敗戦国となったことと大きく関係している。1947年のパリ講和条約によって、フィンランドには軍備制限が課されたが、大規模な予備役はその副産物だといえる。

フィンランド軍は1948年に、パーシキヴィ大統領に対して、条約が動員を禁じていないことを指摘し、動員システムの基礎を予備役に置くことを進言した。これによって、第二次世界大戦後のフィンランド軍の姿が、小さな常備軍、大きな動員軍という柱によって構成されることが固まった。

ウクライナ侵略において、プーチン大統領は2022年9月に、予備役を対象とした部分動員令を発令した。翌10月には、約30万人を招集したとしたが、国外脱出が急増するなど、ロシアの動員体制には綻びが見られた。それとの比較では、高い国防意識に支えられたフィンランドの予備役は、同国にとっての大きな強みであるといえよう。

----------

皇學館大学准教授

1983年生まれ。東京大学法学部卒業後、外務省入省。北京、ロンドンでの大使館外交官補等を経て退官。衆議院議員、中央大学大学院客員教授等を経て、現職。中曽根平和研究所客員研究員も務める。共著に『トランプ政権の分析』(日本評論社)等。専門は国際政治、安全保障、米中関係。2022年夏に、フィンランド国立タンペレ大学で在外研究。

----------

(皇學館大学准教授 村上 政俊)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

再び問われる「同盟の真価」 NATO首脳会議 中露の覇権行動を抑止せよ ロンドン支局長 黒瀬悦成

産経ニュース / 2024年7月12日 21時39分

-

ウクライナ、「在外国民部隊」創設 欧州在住者から志願兵募集

AFPBB News / 2024年7月11日 13時3分

-

ロ朝軍事協力を警戒し、NATOに急接近する韓国がロシアに突き付けた賭け

ニューズウィーク日本版 / 2024年7月10日 17時30分

-

ウクライナ、国外にいる国民に志願兵部隊への参加呼びかけ

ロイター / 2024年7月10日 12時13分

-

フィンランドが「世界一幸福な国」でいられる本当の理由...国民の安全を守る「国防」の現実

ニューズウィーク日本版 / 2024年6月18日 19時43分

ランキング

-

1鍵握る維新対応、狭まる「斎藤知事降ろし」包囲網 第三者機関の結論焦点に

産経ニュース / 2024年7月16日 20時24分

-

2高齢親の死体遺棄事件、全国で相次ぐ 背景に8050、9060問題か

毎日新聞 / 2024年7月16日 6時0分

-

3知ってる人だけ得をする。「楽天ポイント」の“お得すぎる利用方法”

日刊SPA! / 2024年7月15日 15時52分

-

4高速バスが国道の左カーブで道路逸脱 病院搬送された乗客5人は全員意識あり 北海道滝上町

HTB北海道ニュース / 2024年7月16日 23時42分

-

5「死んでやる」と叫び市役所で“灯油”かぶり火をつける 60代男を逮捕 説得した職員が“緊迫の瞬間”を語る 愛知・高浜市

CBCテレビ / 2024年7月16日 19時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください