米国に代わって世界制覇を成し遂げるはずが…優良企業の「中国脱出」を止められない習近平政権の断末魔

プレジデントオンライン / 2023年9月4日 9時15分

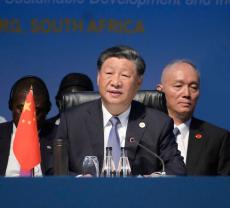

中国の習近平国家主席は2023年8月24日午前、南アフリカのヨハネスブルクで開かれた新興5カ国(BRICS)とアフリカ諸国、その他の新興市場・発展途上国との首脳対話に出席し、「力を合わせ、心を一つにし、手を携えて共に進み、発展共同体へ邁進しよう」と演説した - 写真=時事通信フォト

■「工作機械受注31.7%減」が意味するもの

わが国の工作機械統計(日本工作機械工業会が作成、発表)によると、7月の受注額(内外受合計、速報)は前年同月比20%減の1143億円だった。特に目立ったのは、中国からの受注減少だ。今年4~6月期の確報では、中国からの受注は684億7600万円、前年同期比31.7%減少した。

リーマンショック後、中国は不動産などの投資を積み増すことで、政策的に経済成長率を引き上げた。習近平政権は、世界トップクラスの半導体製造技術などの習得を目指し(中国製造2025)、わが国企業への工作機械の受注が増えた。

しかし、足許、中国の不動産バブルは崩壊しつつある。不動産業界、地方政府、その傘下企業の“地方融資平台(LGFV)”などの債務問題は深刻だ。理財消費や信託商品のデフォルト懸念も高まった。債務返済を急ぎ、貯蓄を増やそうとする家計や企業は増え(バランスシート調整)、物価が持続的に下落するデフレ圧力も高まった。

大手不動産開発企業の恒大集団(エバーグランデ)の経営状態を見ると、不動産バブルの後始末などの問題はさらに深刻化する懸念がある。景気低迷に対応するため、中国で事業を運営する企業は設備投資を絞ることになるはずだ。それは、世界経済の足を引っ張ることになるだろう。中国向け工作機械受注額の減少は、それを明確に示しているといえる。

■“中国製造2025”のために大量に買っていたが…

わが国の工作機械受注は、中国経済の環境変化を確認する一つの重要な視点になるだろう。わが国企業が製作する、工場の自動化(ファクトリー・オートメーション、FA)用の産業用ロボット、切削や金型の加工機、制御機器、半導体製造装置などは、中国経済にとって重要なツールとしての役割を果たしてきた。

リーマンショック後の2008年11月、共産党政権は4兆元(当時の円換算金額で56兆円程度)の経済対策を打ち出した。家電や自動車の需要喚起策に加え、住宅供給も増えた。不動産投資の増加で地方政府は土地譲渡益を獲得し、景気が軟化した場合に機動的にインフラ投資を実行しやすくなった。投資牽引型の経済構造が出来上がった。

共産党政権は産業補助金も支給した。それは、固定資産投資(企業の設備投資など)をサポートした。2015年からは、半導体など先端分野で世界トップの製造技術実現を目指す産業政策、“中国製造2025”、も始まった。中国はわが国の工作機械メーカーから半導体製造装置やロボットなどを大量に買った。

■不動産バブル崩壊が決定打に

2018年の年初以降、共産党政権が景気の過熱を抑えるために公共事業を絞ると、経済成長率は低下した。先端分野での米中対立で世界のサプライチェーンが寸断され、コロナ禍の発生もありわが国の工作機械受注は減少した。

2020年4月ごろから、中国経済は主要国に先駆けて一時持ち直しに向かった。2021年5月ごろまで、中国企業はテレワークなどの需要が急増したスマホや、パソコンなどの生産体制強化、さらには共産党政権が推進したEV普及策などを背景に工作機械を買い集めた。

ところが、2020年8月、不動産融資規制である“3つのレッドライン”が実施されたことは決定的だった。ゼロコロナ政策の長期化もあり、不動産市況は悪化しバブルが崩壊に向かった。建設や基礎資材の生産活動、雇用と所得の環境も軟化し始めた。それに伴い、わが国の工作機械への需要も減少した。

■投資に依存した経済構造は限界にきている

3つのレッドラインの実施後、中国経済の減速は鮮明だ。投資に依存した中国の経済運営は限界を迎えつつある。大手不動産デベロッパーや、地方融資平台(地方政府がインフラ投資の資金を調達するために設立した投資会社)の債務問題は日増しに深刻化した。8月中旬、高利回り投資商品である信託商品のデフォルトも起きた。

8月下旬に発表された、中国恒大集団の決算にて監査法人のプリズム香港上海は、事業継続に不確実性があるとして意見を表明しなかった。元利金の支払い遅延の深刻化によって、財務内容を正確に評価することは難しくなっているようだ。

その背景には、不動産神話の崩壊というべき成長期待の失墜がある。リーマンショック後、世界的に超低金利環境が続くとの見方は増えた。より高い利得を求め、世界の投資資金は成長期待の高かった中国に流入した。当時、2050年に中国が米国に代わり世界トップの経済大国に躍り出るとの期待も強かった。

■相場の底はまだ先かもしれない

共産党政権は、価格の水準に応じて住宅購入者向けの規制を調整しつつ、基本的には不動産などの投資を強化した。それによって高成長の維持を目指した。その結果、中国のマンションなどの価格は上昇間違いなしという根拠なき楽観は広がり、投機熱が高まった。経済全体で借入(レバレッジ)も膨張した。

過度な成長期待を背景に、デベロッパーはビルやマンション建設を増やした。土地譲渡益を財源に地方政府はインフラ投資を打ち出し、経済成長率を押し上げた。不動産価格は上昇し続けるという過度な強気を支えに、一般企業も産業補助金を手に入れつつ設備投資を増やし、雇用と所得の環境が下支えされ、わが国の工作機械需要も盛り上がった。

しかし、いつまでも資産の価格が上昇し続け、経済が高い成長を維持することは困難だ。3つのレッドラインをきっかけに不動産バブルは崩壊に向かいつつあると考えられる。恒大集団の現状を見る限り、相場の底はまだ先かもしれない。

■“中国脱出”で共産党の求心力低下は必至

足許、投資依存の経済運営の行き詰まりに加え、台湾問題など地政学リスクの高まり、共産党政権の政策不透明感、人件費高騰などを理由に中国から脱出する企業も増えている。共産党政権は金融の緩和や不動産関連規制の緩和によって景気を下支えしつつ、為替介入や株式市場のテコ入れ(印紙税の引き下げや新規株式公開の制限など)を矢継ぎ早に実施したが、目立った効果は出ていないようだ。

今後、“灰色のサイ”と呼ばれる中国の債務問題は深刻化し、財政破綻に近い状態に陥る地方政府も増える可能性は高い。返済能力を失い債務不履行状態に陥る企業や地方融資平台は増え、信託、および理財商品のデフォルト件数も増えざるを得ないだろう。

一方、中国国内では、理財商品などは政府が元本を守らなければならないというような考えを持つ人が依然として多いようだ。状況によって、共産党の求心力が揺らぐこともあるかもしれない。

■日本以上の厳しい景気停滞に直面している

中国全体で年金や医療などの社会保障体制に対する不安も高まる中、より多くの人が負債の圧縮に取り組み、消費や投資を減らすだろう。経済全体でバランスシート調整の圧力は強まり、需要は減少する。デフレ経済環境は深刻化しそうだ。

中国経済の先行き不安は高まらざるを得ないだろう。不動産市況の悪化によって、雇用、所得環境は悪化し、バランスシート調整や過剰生産能力を抱えた企業の倒産増加、業種の再編といった構造調整の深刻化懸念は高い。社会保障への不安、経済規模などを踏まえると、1990年の年初以降にわが国が経験したものよりも厳しい景気の停滞に中国は向かいつつあるとも考えられる。

それは、世界経済、特に実体経済にとって無視できないリスク要因だ。わが国の工作機械受注額の減少は、中国経済が、世界の足を引っ張る要因になったことを示す一つの要素といえるだろう。

----------

多摩大学特別招聘教授

1953年神奈川県生まれ。一橋大学商学部卒業後、第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行。ロンドン大学経営学部大学院卒業後、メリル・リンチ社ニューヨーク本社出向。みずほ総研主席研究員、信州大学経済学部教授、法政大学院教授などを経て、2022年から現職。

----------

(多摩大学特別招聘教授 真壁 昭夫)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

だから日経平均は「史上初の4万2000円台」に…海外投資家が「日本株ブーム」に熱狂する理由

プレジデントオンライン / 2024年7月16日 9時15分

-

お金は知っている 不動産に続き〝EVバブル崩壊〟危機 中国の過剰生産に米欧が制裁関税強化 補助金投入で〝猫も杓子も〟簡単に参入、過当競争へ

zakzak by夕刊フジ / 2024年7月12日 6時30分

-

名門大学を卒業し、出世しても月給7万円…「優秀学生」ほど「汚職官僚」に転落するベトナムの特殊事情

プレジデントオンライン / 2024年7月11日 8時15分

-

日本の「失われた30年」のバトンは中国へ―台湾メディア

Record China / 2024年7月9日 7時0分

-

なぜ巨大IT企業の「日本への建設ラッシュ」が起きているのか…「これからは中国より日本」というIT業界の本音

プレジデントオンライン / 2024年6月24日 8時15分

ランキング

-

1鍵握る維新対応、狭まる「斎藤知事降ろし」包囲網 第三者機関の結論焦点に

産経ニュース / 2024年7月16日 20時24分

-

2高齢親の死体遺棄事件、全国で相次ぐ 背景に8050、9060問題か

毎日新聞 / 2024年7月16日 6時0分

-

3高速バスが国道の左カーブで道路逸脱 病院搬送された乗客5人は全員意識あり 北海道滝上町

HTB北海道ニュース / 2024年7月16日 23時42分

-

4知ってる人だけ得をする。「楽天ポイント」の“お得すぎる利用方法”

日刊SPA! / 2024年7月15日 15時52分

-

5「石丸伸二を支持する人」の熱が冷めてきた事情 小泉純・橋下両氏に並ぶ「SNS時代」のトリックスター

東洋経済オンライン / 2024年7月17日 8時40分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください