ユニクロ柳井正の教えが日本代表を勝たせた…エディー・ジョーンズHCが語る「世紀の番狂わせ」の裏側

プレジデントオンライン / 2023年9月10日 8時15分

■ユニクロ柳井正との出会い

私は自分の内側から、どうしても2023年のフランス大会までチームを率いたいという強い欲求が込み上げてくるのを感じた。だから、再び列車に乗り込むと決めた。新たな推進力によってこの列車を終着点まで到達させる、と腹を括ったのだ。

だが、そのことを誰かに話す前に、まずは終着点を明確にイメージする必要があった。ビジョンを描かなければならなかった。

私は、“イングランド代表の限界は誰も知らない”と自分に言い聞かせた。もし我々が正しいビジョンを描ければ、これまで自分たちで勝手に設けていた限界を超え、新しい場所に到達できるはずだ、と。

「2023年のワールドカップで優勝を目指す」という、以前と代わり映えのしないビジョンを掲げても意味がないのはわかっていた。これはビジョンというより、前回の計画のコピーにすぎない。もちろんワールドカップの優勝を目指すことは、我々の努力の中心にある。だがそれを凌駕する、選手をさらに鼓舞するような新たなビジョンが必要だった。

アイデアの種は芽生え始めていた。私は常にスポーツ以外の世界に目を向けていた。コーチの経験を積んでいくほどに、その好奇心は膨らんでいった。7年前、東京のゴールドマン・サックスのアドバイザリーボードのメンバーに就任したのもそのためだ。エリートスポーツに魅了されているビジネスパーソンは多く、スポーツ界の人間が示す教訓の中から自らのビジネスに応用できるものを見出そうとする。

同時に、スポーツ界の人間もビジネスをはじめとする他分野のリーダーから多くを学べる。だから、アドバイザリーボードのメンバーとしてゴールドマン・サックスの人々と定期的に会うことは、双方にとって恩恵があるものだった。私自身、計り知れないほどのメリットが得られた。

その好例が、ゴールドマン・サックスでの仕事をきっかけに柳井正と親交を持つようになったことだ。

彼は日本の億万長者だが、お金にあまり興味のない私にとって、単なる大富豪以上の存在だ。大胆で独創的な思想家であり、徹底して考え抜き、勇気を持って壮大なビジョンを描く彼は、ファーストリテイリング社の創業者兼オーナー兼社長である。

同社は彼が1984年に設立したカジュアル衣料品の製造・販売会社ユニクロの持ち株会社だ。現在ユニクロは世界各地に約2500店舗を展開しており、正は日本一の富豪と見なされている。2021年時点での彼の推定資産は450億ドル以上。だが私としてはその莫大な資産よりも、彼が成功を手にするまでの物語のほうが好きだ。

■父の事業を失敗させた柳井が描いた壮大な夢

正の父親は西日本の都市で衣料品を取り扱う会社を経営していた。正が父親から会社を引き継ぐと、経営は数週間で大混乱に陥った。正が生意気だという理由で、従業員が皆辞めてしまったのだ。正には意欲と理想があった。

だが、彼が直接私に話してくれたように、当時は気遣いや他人と一緒に仕事をするための基本的な能力を持ち合わせていなかった。正は、父親が築き上げてきたものを刷新し、まったく新しい会社に生まれ変わらせようとした。けれども、それはうまくいかなかった。

正はいったん頭を冷やし、じっくりと考えた。次第に、父が築いた地道な商売をいたずらに改造しようとするのではなく、自分が目指す衣料品店を立ち上げるべきだということがはっきりしてきた。闇雲にビジネスに取り組もうとせず、時間をかけて構想を練るべきだとも考えるようになった。

正の夢は、世界一のカジュアル衣料メーカーをつくることだった。父親から引き継いだ小さな会社を大失敗させた青年が、ファストファッション市場を席巻する、小売業分野の世界的な企業の経営者になりたいという壮大な夢を描いたのだ。

ビジョンを思い描いた後は、ありったけのエネルギーと冒険心でその実現に向かった。1984年、広島にユニクロの1号店をオープン。店は大成功し、正は国内の工場をいくつも買収し始めた。夢の実現のために積極的に行動し続け、ユニクロをチェーン店化するのにそう時間はかからなかった。

■イングランドHC時に打ち立てた大きなビジョン

正によれば、この時期に人にものを教える方法や、人を導く方法を学んだという。当初は独裁的なリーダーだったが、様々な教訓を学ぶうちに、従業員に裁量を持たせる経営者に変わっていった。ただし、正も従業員も、世界最大のカジュアル衣料ブランドになるというビジョンは常に忘れなかった。その夢は実現しつつある。

ユニクロは現在、ファストファッション界で世界3位のブランドになっている。その先を行くのはスペインのZARAとスウェーデンのH&Mだけだ。

私は、2019年11月下旬にイングランド代表のビジョンを構想する際、正の大胆なビジョンや、勇気、行動力を思い浮かべた。これから4年間の挑戦で、正を見習い、自分たちができることには限りはないという信念を持ちたいと思った。イングランド代表にとって、かつてないほどに大きなビジョンを描きたかった――ラグビーが盛んで、野心が大きすぎると疑いの目を向けられがちなこの国で。

■「W杯優勝」ではなく「チームを世界一にする」

日本人のハーフで、強いオーストラリア訛りの英語を話す私と、イングランドのラグビー界とのあいだにはたしかに文化的な違いがある。だが、それを夢の実現の妨げにしてはならない。オーストラリア人の私がイングランドのラグビー代表チームのコーチをするという皮肉な現実には、今でも時々思い出しては笑ってしまう。だが難しいとわかっていたからこそ、私はこの仕事に魅力を感じて引き受けた。

私はイングランド代表のヘッドコーチを務めた最初で最後のオーストラリア人になるかもしれない。なぜなら、スポーツマンとしての我々の思考パターンは正反対だからだ。

2015年、私には変化を起こす勇気が必要だった。イングランドラグビーの伝統は受け入れつつ、このチームを行き詰まらせているマインドセットを変革するための戦略を立てなければならなかった。

私は何かと摩擦を引き起こしがちな自分の性格をうまくコントロールしながら、イングランドのラグビーを軌道修正していった。それを4年続け、チームはかなりの成功を収めた。記録によれば、私はイングランド代表の歴代コーチのなかで国際試合での勝率が最も高い。しかし、それでもワールドカップ優勝という夢にはあと一歩届かなかった。

そして今、前の4年間よりもさらに大きな夢を描くときが来た。この新たな4年間のサイクルの始まりに際し、私は具体的な目標を掲げて、ビジョンをはっきりと描いた。

それは、「イングランドを世界一のチームにする」だ。

■限界が設けられていないビジョンを掲げる

ビジョンは決まった。このビジョンを追い求めるうえで何よりも刺激的なのは、限界が設けられていないことだ。どんなコーチやチームも、短期的な成功なら収められるだろう。だが、偉大さの本質は成功を続けることだ。我々は果てしない高みを目指して、向上と勝利を続けていく。ワールドカップ優勝は大きな目標だが、夢はそこに留まらない。

最終目標は明確に定まった。我々は、ラグビー史上最高のチームになるために最大限の努力をする。

■正しいビジョンでチームを軌道に乗せる

柳井正に話を戻そう。彼は、現実的なビジョンを設定した。世界のリーダーになるという大きな野望を抱いてはいたが、そのビジョンは焦点が定まっていた。正は自社ブランドを立ち上げるにあたって、最高級のスタイリッシュなデザインを模倣しようとはしなかった。それは、日本で父親から引き継いだ初めての事業を失敗させた青年にとって、現実的なアイデアではなかったのだろう。

正は、自分の技量に合った仕事をした。良識あるデザインと高い品質を重視した、基本に忠実な服づくりをしたのだ。それを土台にして事業を構築し、変革させ、さらに発展させていった。そのビジョンはスマートで、計画は整然としていて、経営は論理的だった。現在のユニクロを見れば、彼のビジョンが正しかったことがよくわかる。

ファストファッションのビジネスとイングランド代表のラグビーを比較するのは馬鹿げていると思うかもしれない。しかし2015年、母国開催のワールドカップでグループステージ敗退という屈辱を味わった後、私はイングランドにも柳井正の現実的かつ徹底したアプローチを模倣する必要があると思った。

イングランド・プレミアシップのクラブでの選手たちのプレーを見れば、イングランドのラグビーがどんなものかがよくわかる。決して華麗で魅力的なラグビーではないが、熾烈で、伝統的で、容赦のないタフなラグビーだ。イングランドの選手はこうしたラグビーが身体に染みついている。だから、ニュージーランド代表のように国際試合で手を緩めてプレーしたりはしない。

■あくまでチームの指導と結束に集中

重要なのは、正しいビジョンを示してイングランド代表を再び軌道に乗せることだった。イングランドラグビーの真の価値観に根ざしたスタイルでプレーし、2019年のワールドカップで優勝を目指す――。我々はこのビジョンにあと一歩まで近づいた。目標が明確だったことが大いに役立った。私は、低迷した組織を引き継ぐ者が陥りがちな失敗も避けることができた。

新任のヘッドコーチやCEOは、前任者のクビが飛んだ原因となった問題をすべて解決しようとしがちだ。しかし私は、イングランドラグビーの分裂の中心部に横たわる根深い問題には立ち入らないようにした。クラブと国のあいだの混乱を整理しようともしなかった。イングランド代表チームの指導に集中し、彼らを結束させることに全精力を注いだのだ。

■W杯への執着に負けた苦い過去

その12年前の2003年にオーストラリア代表での仕事を続けると決めたとき、私は新たなビジョンを描くよりも、チームのオペレーション面の改善に時間を多く費やした。ワールドカップ優勝に執着し、最終目標に関してもそのことで頭がいっぱいだった。チームのプレースタイルを根本から変えることが、このビジョンの実現につながると確信していた。

攻撃重視のアタッキング・ラグビーを再定義し、ランニングゲームとキッキングゲームを融合させようとした。ワールドカップまでの4年間で、オーストラリアは2003年当時のランニングゲームから、2007年の大会ではキック主体のゲームをするようになっていた。この大会では、最高で1試合に95本もキックを使っていた。

つまり、我々は正しい方向に進んでいた。2004年のオーストラリア代表のフォーメーションは、今では多くのチームで採用されている。スティーブン・ラーカムが10番を付けていたとき、チームは成功していた。しかしその後で低迷してしまった。問題は、チームやビジョンというより私自身にあった。2003年のワールドカップ決勝でイングランドに大接戦の末に敗れたことを、私はまだ悔やんでいた。

そして愚かにも、4年間のサイクルで最高のチームをつくり上げることではなく、2007年のフランス大会で勝つことばかり考えていた。私は、ワールドカップへの執着に負けたのだ。この苦い経験から、私は戦略を超えて、リーダーシップの次の3つのフェーズにさらに力を入れる必要があることを学んだ。

・適切な人材の発掘

・オペレーション

・マネジメント

■自分がどこに行きたいかより、組織がどこに行くべきか

またこの失敗の後、無私のビジョンが必要であることも理解した。リーダーは、自分がどこに行きたいかではなく、組織がどこに行くべきかを重視すべきなのだ。リーダーの個人的な最終目標と、組織全体としての最終目標は別物だ。

私はオーストラリア代表を再び率いた2004年と2005年、その違いに気づけるだけのリーダーとしての経験がなかった。それだけに、2007年に南アフリカ代表のチームアドバイザーになり、チームが世界チャンピオンになるのを経験できたのは幸運だった。極めて優れたチームがどのように運営されているかを目の当たりにできたし、簡単に修正できるようなポイントもいくつか指摘できた。

■過去1勝のチームなのに「準々決勝進出」を目標にした

ワールドカップの優勝メダル以上に価値があると思えたのは、この素晴らしい経験を活かして、下馬評の低かった日本を2015年のワールドカップで躍進させられたことだった。この大会で日本が成功したことが、イングランド代表のヘッドコーチへの仕事につながった。まったくの弱小チームだった日本の選手たちを育て、スポーツ史上屈指のサプライズを起こすまでに至った4年間は、リーダーとしての私を最も豊かにしてくれた期間だった。

それまでの日本代表に対する私のイメージは明確だった。過去にワールドカップで勝ったのはジンバブエ戦の1試合だけ。ひとつの引き分けを除けば、ワールドカップの残りの試合は平均35点差で負けている。

最も大差をつけられたのは1995年のニュージーランド戦で、実に145点を取られた。過去に東京のクラブチーム、サントリーのヘッドコーチを3年間務めた経験のあった私は、2012年に日本代表のヘッドコーチに就任したとき、大胆なチームビジョンを掲げた。

「2015年のワールドカップ・イングランド大会で準々決勝に進出すること」を目標にしたのだ。

■最初は「頭がおかしくなった」と思われていたが…

チームのコーチ陣や選手たちでさえ、私の頭がおかしくなったと思ったようだった。だが、優れた人材を選び、オペレーションとマネジメントを徹底した結果、大会前夜には十分な実力を備えたチームになったことを実感できた。

だからこそ、私は2015年の開会式で日本が軽く扱われたことに対してはずかしめを覚え、チームを代表して怒りをあらわにした。この開会式で、日本は2019年大会の開催国ではあるが、試合に勝つ見込みのないチームという、無害な小国として描かれていた。日本の「ハイライト」のコーナーでは、20年前にオールブラックスに145点を奪われた試合の映像だけが映し出された。私は激怒した。

それでも、私は一線を越えるようなことはしなかった。次のチームミーティングでは、開会式の件については少し触れるだけに留め、それまでの3年間の驚異的な成長の原動力となったビジョンをもう一度再確認した。この頃になると、選手たちはこのビジョンを強く信じるようになり、とても落ち着き、決意を固めていた。

■「世紀の番狂わせ」もあのビジョンから生まれた

日本代表のワールドカップ初戦、圧倒的に下馬評の高かった南アフリカとの対戦は、私が関わったラグビーの国際試合のなかで2番目に完璧に近い試合になった。日本代表は、2019年にイングランドがニュージーランドを破ったのとはまったく違う形でスプリングボクスを驚かせた。

試合前、選手たちには明確な課題を与えた。試合開始から60分経過時点までは、勝利の可能性が残るスコアを何としても維持すること――。そうなれば、スコアボードが我々に有利に働いてくれるはずだ。勝って当然と見なされている南アフリカはプレッシャーにさらされる。そこに我々のチャンスがある。

ゲームは実際にプラン通りの展開で進んだ。試合終了間際、ペナルティキックで引き分けに持ち込もうとするのではなく、勝ち越しトライを奪いに行き、実際にトライを決めた劇的な勝ち方は、まるでおとぎ話の世界の出来事のようだった。それでも、この34対32の勝利をもたらした原動力になったのは、紛れもなく我々が最初に掲げたビジョンだった。

日本で開催されたワールドカップの2019年大会、日本代表の位置づけは大きく変わっていた。開会式のハイライト映像で放映された日本が勝利を収めた4つのシーンは、この国のラグビーがここまできたということを物語っていた。

ご存じのとおり、日本は母国開催のワールドカップで準々決勝まで勝ち進んだ。私は7年前にビジョンを掲げたことで、このストーリーに少なからぬ貢献をしたと自負している。大きな夢を持てば、特別なことを成し遂げられ、周りの世界を驚かせることができると示したのだ。

----------

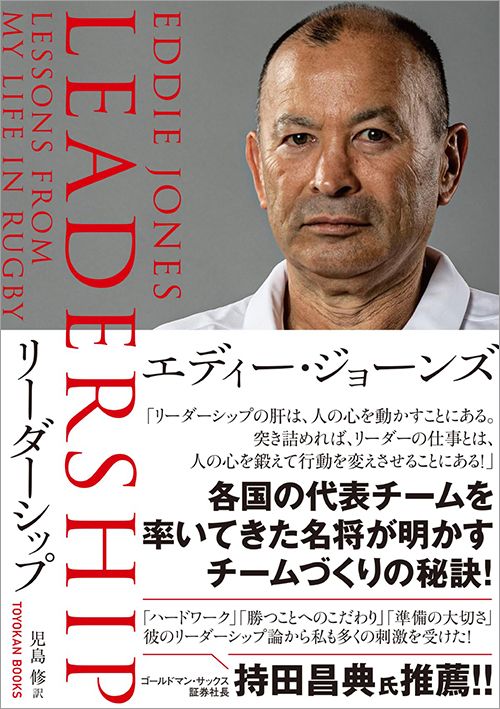

ラグビーオーストラリア代表HC

1960年、オーストラリア生まれ。母は日系アメリカ人2世。妻は日本人の日本語教師。シドニー大学では体育学を専攻。1982年シドニー大学を卒業し、高校で体育教師となる。学校長を務めた後、1996年、東海大学ラグビー部のコーチに就任し、指導者としてのキャリアをスタート。2001年オーストラリア代表(ワラビーズ)のHCに就任。03年ワールドカップで準優勝。07年、南アフリカ代表(スプリングボクス)のチームアドバイザーに就任し、07年のワールドカップ優勝に貢献。12年からは日本代表のHCとなり、15年9月ワールドカップでの大躍進に貢献。15年11月からはイングランド代表HCに就任し、16年3月のシックスネーションズではチームを13年ぶりの全勝優勝に導いた。23年1月よりオーストラリア代表HC。

----------

(ラグビーオーストラリア代表HC エディー・ジョーンズ)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

15年W杯でラグビー史を変えた日本代表ハーフ団&ヘッドコーチが集結!「エディータイムズ」に田中史朗&小野晃征登場!

PR TIMES / 2024年7月4日 17時45分

-

新生ラグビー日本に「ファンタジスタ山沢拓也」という希望 大敗イングランド戦で大歓声浴びる(永田洋光)

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年6月24日 9時26分

-

エディー日本「超速ラグビー」の片鱗 初キャップ8人衆の一人、HO原田衛「自分たちのアタックが通用した」

THE ANSWER / 2024年6月23日 9時54分

-

新生ラグビー日本代表、イングランドに17-52で初陣飾れず リーチ主将「このチームは若い、この負けが一番の財産に」

THE ANSWER / 2024年6月22日 17時1分

-

新生ラグビー日本代表、原石たちの検証 エディー流にマッチする「超速」の申し子2人の可能性――山沢拓也&コストリー・インタビュー

THE ANSWER / 2024年6月18日 10時33分

ランキング

-

1実は「ポイ捨て」しまくっていたキャベツの栄養 科学で解明「芯はおいしくない」と思うなかれ

東洋経済オンライン / 2024年7月15日 15時0分

-

2「子どもは無料」で簡単につられる大人たちの盲点 企業側の仕掛けには「わかったうえで」乗りたい

東洋経済オンライン / 2024年7月16日 9時0分

-

3“新しい働き方”として定着すると思いきや…コロナ禍を経た今になって、強硬な「リモートワーク廃止論」を示す企業が現れた理由

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月16日 7時15分

-

4カップみそに入ってる「白い紙」は捨てる?捨てない? 気になるギモンをメーカーが解説!…正解は?

まいどなニュース / 2024年7月16日 14時35分

-

5「面白くない」「嫌い」教師が落ち込んだ生徒の言葉 1位は男女共通 教えた後にキツい一言

よろず~ニュース / 2024年7月16日 7時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください