非公然に存在する自衛隊「別班」のスパイ活動は首相もコントロールできない…極秘組織の知られざる成立経緯

プレジデントオンライン / 2023年9月9日 8時15分

※本稿は、石井暁『自衛隊の闇組織 秘密情報部隊「別班」の正体』(講談社現代新書)の一部を再編集したものです。

■10年前「別班」のスクープ記事を出すまでの取材のきっかけ

「別班」の取材は、ある自衛隊幹部からもたらされた“すごい話”が端緒になった。

手元の取材メモによると、その幹部と会って話を聞いたのは、2008年の4月10日。彼とはその時点で10年以上の付き合いだった。場所は都内のレストラン。赤ワインを飲みながらの会話がふと途切れた直後、幹部は「すごい話を聞いた」と話し始めた。

「陸上自衛隊の中には、『ベッパン』とか『チョウベツ』とかいう、総理も防衛大臣も知らない秘密情報組織があり、勝手に海外に拠点を作って、情報収集活動をしているらしい。これまで一度も聞いた事がなかった」

事実ならば、政治が、軍事組織の自衛隊をまったく統制できていないことになる。シビリアンコントロールを大原則とする民主主義国家にとって、極めて重大な問題だ。直感でそう思い、執拗(しつよう)に質問を重ねたのだが、彼が把握していたのは伝聞で得た情報のみで詳しいことは知らず、会食後に取材メモをまとめてみると、幹部は「ベッパン」と「チョウベツ」という言葉を混同して使っていた。

■公式な諜報機関として「調別」の存在は知られていた

「調別」の正式名称は、陸上幕僚監部調査部別室。前身の陸上幕僚監部第2部別室時代は「2別」と呼ばれていた。現在の防衛省情報本部電波部の前身で、いわゆるシギント(SIGINT=SIGNALS INTELLIGENCEの短縮形で、通信、電波、信号などを傍受して情報を得る諜報(ちょうほう)活動のこと)を実施する、公表されている情報機関であって、自衛隊の組織図にも載っていない秘密情報部隊「別班」とは全く違う組織だ。

調別時代から室長は警察官僚が務め、電波部長も例外なく警察官僚がそのポストに就いている。警察庁にとって手放したくない重要対外情報の宝庫だからだ。特にロシア、中国、北朝鮮情報については、アメリカの情報機関でさえも一目置く存在だ。

自衛隊幹部から話を聞いたのが、2008年4月10日。

「陸自が暴走」「文民統制を逸脱」「自衛官が身分偽装」といった記事の見出しが脳裏に浮かび、半信半疑のまま翌11日から早速、資料収集や取材を開始した。そして記事として最初に新聞に掲載されたのが、2013年11月28日。まさか、5年半以上も「別班」取材に費やすことになるとは、当然のことながらその時はまったく考えなかった。

■別班本部は防衛省の市ヶ谷駐屯地内に堂々と存在する?

取材の端緒になったこの幹部は、いろいろと駆け回って情報収集に努めてくれた。当初、別班の姿形はまるで見えなかったが、数回会って話を聞いていくうち、やがて濃い霧のはるか向こう側に、ぼんやりとした輪郭のようなものが浮かんできた。

彼によれば、別班は陸上幕僚監部の「第2部別班」を振り出しに、組織改編による「調査部別班」を経て、「運用支援・情報部別班」が正式名称(2008年時点)だという(その後、さらなる組織改編によって2017年3月、「指揮通信システム・情報部別班」となっている)。通称「DIT」と呼ばれており、どうもこれは「DEFENSE INTELLIGENCE TEAM」の頭文字をとった略称だろうということだった。

トップの班長は1等陸佐で、旧日本軍や外国軍の大佐に相当する。歴代、陸上自衛隊の情報部門出身者が班長を務め、人事的なルートが確立している。ただし、全体像を把握する関係者が極めて限られているため、班員数など別班の詳細は不明という。表向き、別班は存在しないことになっている秘密組織でありながら、陸上幕僚監部運用支援・情報部長(当時)の直属で、本部は防衛省がある市ヶ谷駐屯地内に堂々と存在するともいう。

■主な任務は海外にダミーの拠点を置いてのスパイ活動

別班は、中国やヨーロッパなどにダミーの民間会社をつくって別班員を民間人として派遣し、ヒューミント(HUMINT=HUMAN INTELLIGENCEの短縮形で、人を媒介とした諜報活動、人的情報収集活動)をさせている。有り体に言えば、スパイ活動だ。

日本国内でも、在日朝鮮人を買収して抱き込み、北朝鮮に入国させて情報を送らせるいっぽう、在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総聯)にも情報提供者をつくり、内部で工作活動をさせているという。また、米軍の情報部隊や米中央情報局(CIA)とは、頻繁に情報交換するなど緊密な関係を築き、自ら収集、交換して得た情報は、陸上自衛隊のトップの陸上幕僚長と、防衛省の情報本部長(情報収集・分析分野の責任者)に上げている。

ではいったい、どのような人物が別班の仕事に従事しているのかというと――陸上自衛隊の調査部(現・指揮通信システム・情報部)や調査隊(現・情報保全隊)、中央地理隊(現・中央情報隊地理情報隊)、中央資料隊(現・中央情報隊基礎情報隊)など情報部門の関係者の中で、突然、連絡が取れなくなる者がいる――それが別班員だというのだ。

■別班は孤独な存在だが、決裁なしに300万円まで使えるとも

いくら自衛隊の情報部門の人間でも、普通は人事システムの端末をたたけば所属先ぐらい簡単にわかる。しかし、端末を叩いても何もわからない者がいる、との話だった(それでも、“同期”などごく近い人たちは感づくと思うが……)。

別班員になると、一切の公的な場には行かないように指示される。表の部分からすべて身を引く事が強制されるわけだ。さらには「年賀状を出すな」「防衛大学校の同期会に行くな」「自宅に表札を出すな」「通勤ルートは毎日変えろ」などと細かく指示される。

ただし、活動資金は豊富だ。陸上幕僚監部の運用支援・情報部長の指揮下の部隊だが、一切の支出には決裁が不必要。「領収書を要求されたことはない」という。情報提供料名目で1回300万円までは自由に使え、資金が不足した場合は、情報本部から提供してもらう。「カネが余ったら、自分たちで飲み食いもした。天国だった」という。

シビリアンコントロールとは無縁な存在ともいえる「別班」のメンバーは、全員が陸上自衛隊小平学校の心理戦防護課程の修了者。同課程の同期生は、数人から十数人おり、その首席修了者だけが別班員になれるということを聞いて、すとんと胸に落ちるものがあった(後から、首席でも一定の基準に達していないと採用されないとも聞いた)。

同課程こそ、旧陸軍中野学校の流れをくむ、“スパイ養成所”だからである。

■ほぼ全員が陸自小平学校の心理戦防護課程の修了者

中野学校は1938年7月、旧陸軍の「後方勤務要員養成所」として、東京・九段の愛国婦人会別棟に開校した。謀略、諜報、防諜(ぼうちょう)、宣伝といった、いわゆる「秘密戦」の教育訓練機関として、日露戦争を勝利に導いたとされる伝説の情報将校・明石元二郎大佐の工作活動を目標に“秘密戦士”の養成が行われた。1940年8月に中野学校と正式に改称し、1945年の敗戦で閉校するまでに約2000人の卒業生を輩出したとされる。

卒業生の日下部一郎『決定版陸軍中野学校実録』や加藤正夫『陸軍中野学校 秘密戦士の実態』などによると、実際の教育内容は、郵便物の開緘(かいかん)盗読(封を開けたとわからないように読むこと)、特殊爆薬、秘密カメラ、偽造紙幣、盗聴、変装、潜行、候察、開錠、暗号解読。さらには武道、射撃、自動車運転や語学、心理学、政治、経済など、まさにスパイ養成そのものだったことがわかる。卒業生らは、特務機関員や情報将校となって、日本国内やアジア・太平洋をはじめとする海外で「秘密戦」に従事した。

■旧陸軍中野学校の亡霊のような精神が引き継がれているのか

それでは、この旧陸軍の中野学校と、陸上自衛隊小平学校の関係はどうなっているのだろうか。

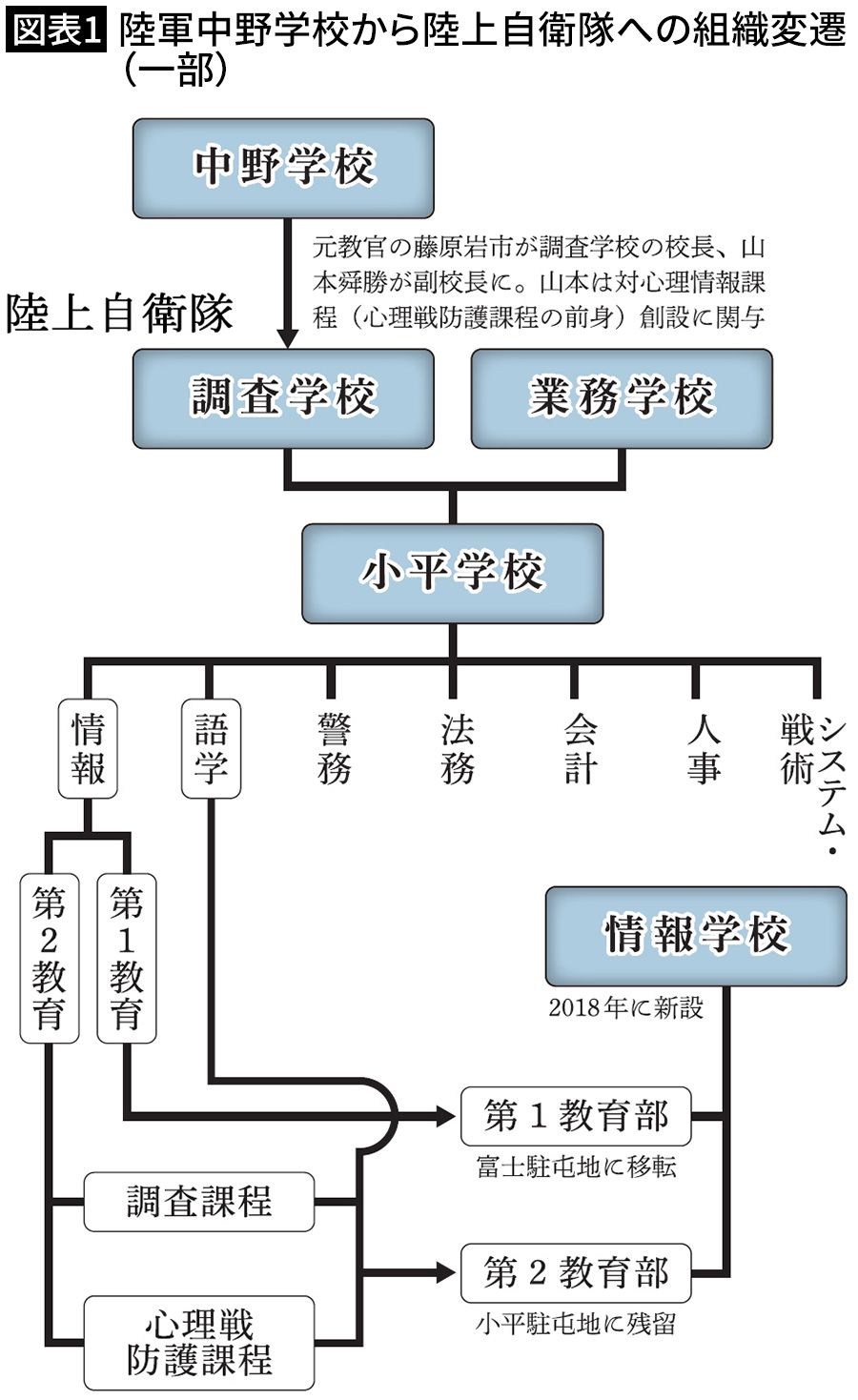

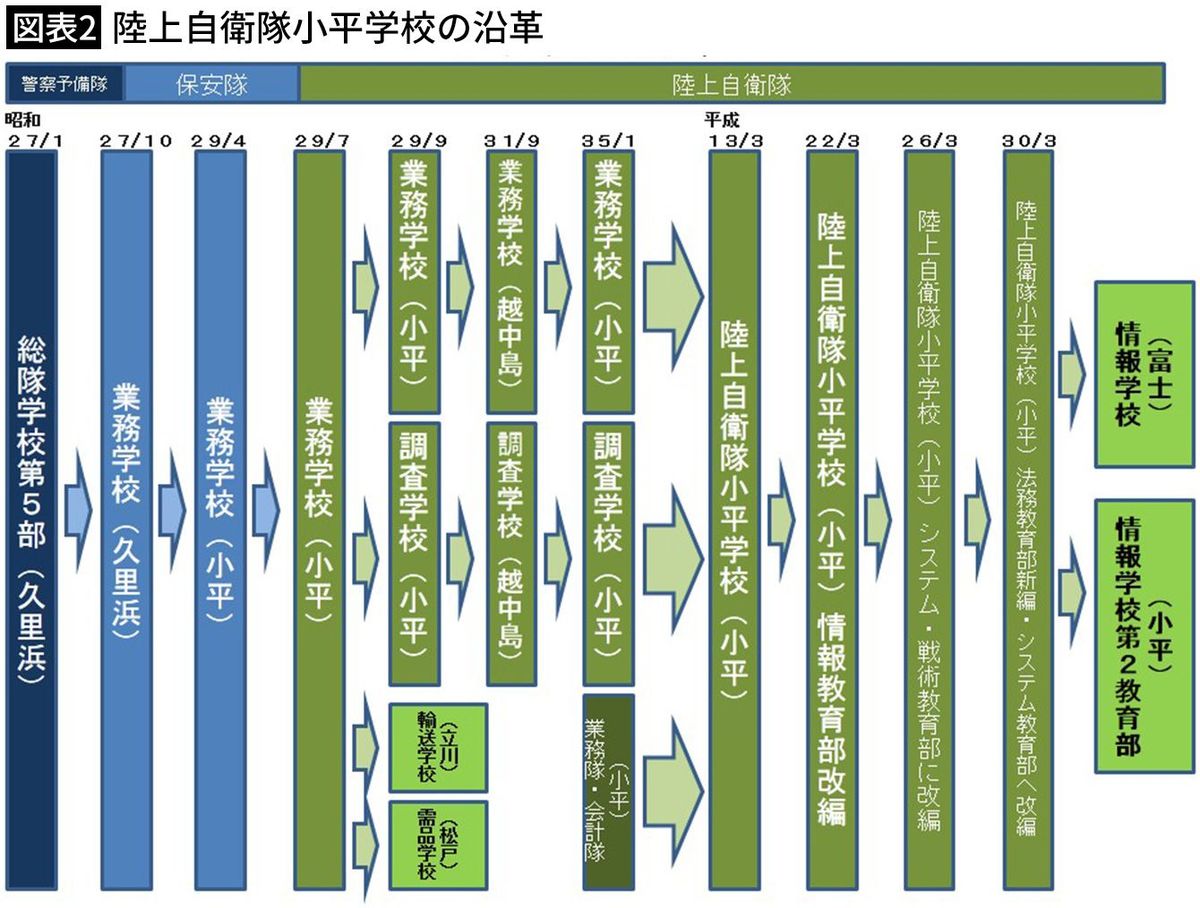

小平学校は2001年に調査学校(情報要員養成)と業務学校(会計、警務などの業務要員養成)が統合してできた陸自の教育機関で、情報、語学、警務、法務、会計、人事、システム・戦術の7部からなっている。

警務教育部では、各国軍の憲兵に近い存在の警務隊員養成を目的としている。情報教育部は第1教育課と第2教育課から構成されている。第1教育課では幹部上級、幹部特修、陸曹の各情報課程や地誌、航空写真判読などの教育コースがある。第2教育課は幹部、陸曹の調査課程(防諜部隊である情報保全隊員養成)と心理戦防護課程(別班員などの養成)の各コースからなる。つまり、第1教育課は“表”の教育コースであるのに対して、第2教育課は“裏”の教育コースということができる。

2018年の機構改革で、富士駐屯地に陸上自衛隊情報学校が新設された。情報教育部のうち、第2教育課を情報学校第2教育部として小平駐屯地に残し、ほかは情報学校第1教育部に再編、富士駐屯地に移転した。

そのような小平学校において、直接的に中野学校の流れをくむと言われているのが、情報教育部第2教育課の心理戦防護課程だ。かつては対心理情報課程と称していたが、1974年、現在の名称に改称された。

■中野学校の教官が前身の調査学校で教えていた

中野学校と、小平学校情報教育部の第2教育課心理戦防護課程との連続性は明白だ。たとえば、元中野学校教官だった藤原岩市が、小平学校の前身である調査学校(1954年発足)の校長を務め、やはり元中野学校教官の山本舜勝が調査学校の副校長に就いていた。調査学校の初期の教官には、中野学校出身者が多かったとされる。

藤原岩市は太平洋戦争開始直前、タイのバンコクに特務機関「F(藤原)機関」を創設し、機関長として対インド侵攻などの工作活動に従事した“伝説の情報将校”だ。調査学校の校長時代には、対心理情報課程(小平学校情報教育部第2教育課心理戦防護課程の前身)を設置している。

山本舜勝は陸軍大学校卒業後、参謀本部参謀などを経て、中野学校教官として謀略論を担当した。陸上自衛隊入隊後は藤原の指示で米軍特殊戦学校に留学し、帰国後、対心理情報課程創設に直接関与している。

中野学校と小平学校の心理戦防護課程の教育内容は、恐ろしいほど似通っている。心理戦防護課程はまさに、歴史上、敗戦で完全消滅したことになっている“中野学校の亡霊”とも言える存在なのだ。

■告白本によれば非公式のスパイ組織を復活させたのは米軍

そもそも、旧帝国陸軍の“負の遺伝子”を引き継ぐ別班は戦後、なぜ“復活”したのか。1970年代から関係者による一連の告白本が刊行されるまで、その誕生の経緯は長い間、謎とされてきた。

しかし、元別班長の平城弘通(『日米秘密情報機関』の著者)によれば、1954年ごろ、在日米軍の大規模な撤退後の情報収集活動に危機感を抱いた米軍極東軍司令官のジョン・ハル大将が、自衛隊による秘密情報工作員養成の必要性を訴える書簡を、当時の吉田茂首相に送ったのが、別班設立の発端だという。

その後、日米間で軍事情報特別訓練(MIST=MILITARY INTELLIGENCE SPECIALIST TRAINING)の協定が締結され、1956年から朝霞の米軍キャンプ・ドレイクで訓練を開始。1961年、日米の合同工作に関する新協定が締結されると、「MIST」から日米合同機関「ムサシ機関」となり、秘密情報員養成訓練から、情報収集組織に生まれ変わった。「ムサシ機関」の日本側メンバーは、陸上幕僚監部2部付で、実体は2部別班。「別班」誕生の瞬間だ。

■1961年に「ムサシ機関」という名になり本格始動した

ムサシ機関の情報収集活動のターゲットは、おもに共産圏のソ連(当時)、中国、北朝鮮、ベトナムなどで、当時はタイ、インドネシアも対象となっていた。平城によると〈その後、初歩的活動から逐次、活動を深化させていったが、活動は内地に限定され、国外に直接活動を拡大することはできなかった〉という。

それでは、いつから海外に展開するようになったのだろうか。

平城は草創期の別班員の活動について、次のように記述している。

〈工作員は私服ではあるが、本来は自衛官であり、米軍と共同作業をしている。

そして工作員は、自身がいろいろと工作をやるのではなく、エージェントを使って情報収集をするのが建前である。身分を隠し、商社員、あるいは引揚者、旅行者などと接触し、彼らに対象国の情報を取らせるのだ〉

現在の別班員の姿の原型と考えると、非常に興味深い証言といえる。

----------

共同通信社編集局編集委員

1961年生まれ。慶應義塾大学文学部卒業。1985年共同通信社入社。現在、編集局編集委員。1994年から防衛庁(現・防衛省)を担当。安全保障問題を中心に、自衛隊のルワンダ難民救援活動、尖閣諸島領有権問題、南スーダンPKO日報問題などを取材。月刊誌『世界』(岩波書店)に「陸自『別班』危険な暴走」(2014年3月号)などを寄稿。

----------

(共同通信社編集局編集委員 石井 暁)

外部リンク

この記事に関連するニュース

ランキング

-

1鍵握る維新対応、狭まる「斎藤知事降ろし」包囲網 第三者機関の結論焦点に

産経ニュース / 2024年7月16日 20時24分

-

2高齢親の死体遺棄事件、全国で相次ぐ 背景に8050、9060問題か

毎日新聞 / 2024年7月16日 6時0分

-

3知ってる人だけ得をする。「楽天ポイント」の“お得すぎる利用方法”

日刊SPA! / 2024年7月15日 15時52分

-

4高速バスが国道の左カーブで道路逸脱 病院搬送された乗客5人は全員意識あり 北海道滝上町

HTB北海道ニュース / 2024年7月16日 23時42分

-

5「死んでやる」と叫び市役所で“灯油”かぶり火をつける 60代男を逮捕 説得した職員が“緊迫の瞬間”を語る 愛知・高浜市

CBCテレビ / 2024年7月16日 19時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください