保健体育で習ったことと全然違う…不妊治療の専門医が教える「排卵するたった1つの卵子はどう選ばれるか」

プレジデントオンライン / 2023年9月9日 11時15分

※本稿は、浅田義正、河合蘭『不妊治療を考えたら読む本〈最新版〉』(講談社ブルーバックス)の一部を再編集したものです。

■700万個あった卵子は初潮を迎える頃には30万個に

卵子の一生を追ってみましょう。

人の身体では、まだ胎児とも呼べない発生(受精)から約2週間後の時点で、早くも、卵子、精子のもとになる始原生殖細胞が作られます。

その後、始原生殖細胞は、その子が女の子であれば卵子のもとになる細胞に分化していき、卵巣のもとになる性腺へ移動します。しかしその子が男の子であれば、男の子だけが持つY染色体にのっている遺伝子が発現して、始原生殖細胞を精子のもとになる細胞に分化させます。

女の子の胎児では、卵巣ができると、その表面にある皮質と呼ばれる部分で、卵子を作る細胞である卵祖(らんそ)細胞が現れます。これが盛んに細胞分裂を繰り返して、卵子の初期の姿である卵母(らんぼ)細胞がたくさん作られます。その数はピーク時には700万個にものぼると言われています。この生まれたての卵子は、できたそばから、前述の卵胞という卵子を育てる袋に包まれて原始卵胞と呼ばれる状態になります。

しかし妊娠4カ月くらいになると、胎児の卵巣で卵母細胞を作り続けてきた卵祖細胞は、姿を消してしまいます。ですから、卵子は新しく作ることができないのです。

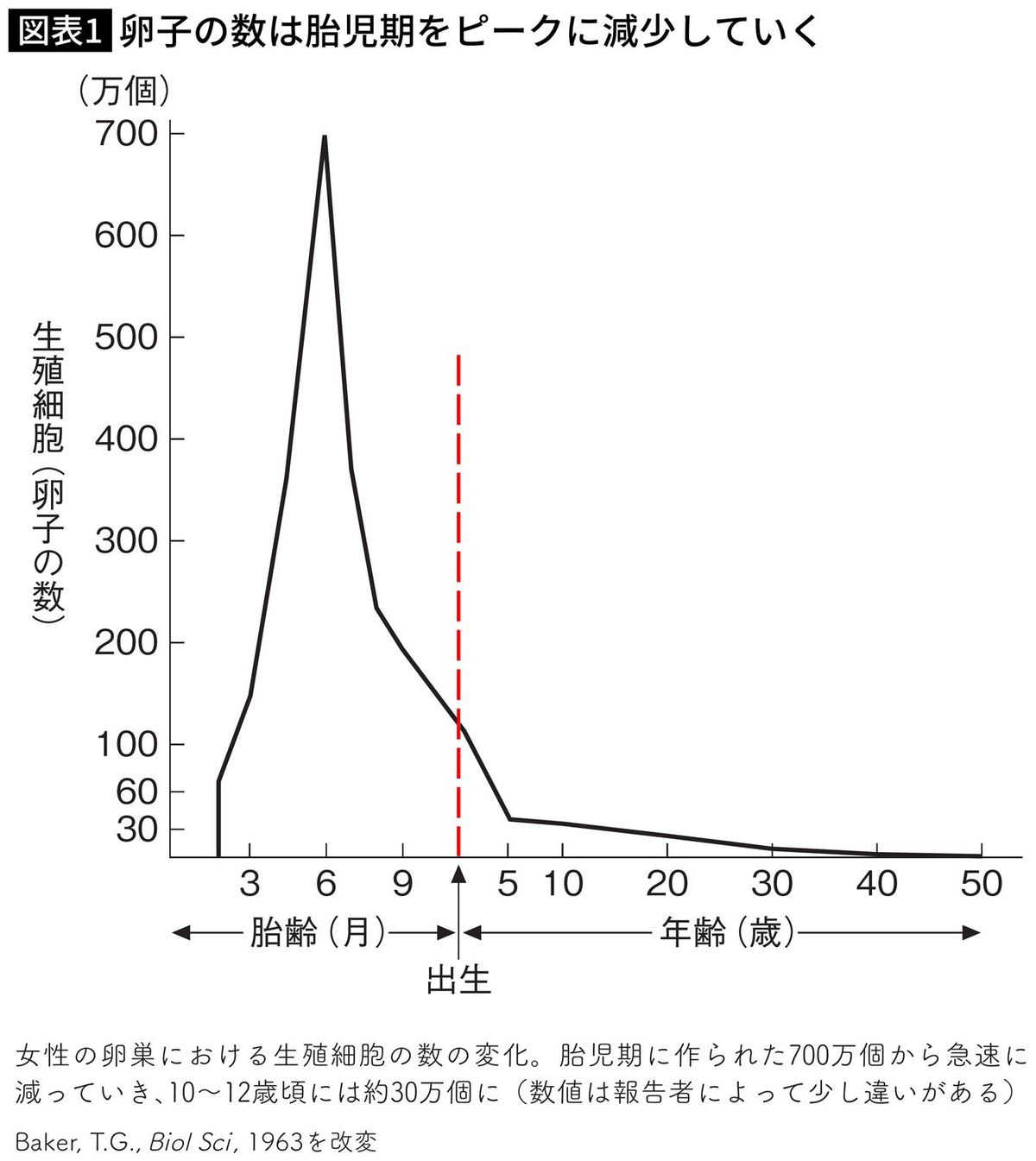

さらに卵子は、作られたと思ったら、すぐに大変な勢いで消え始めます。妊娠初期の胎児期に700万個も作られた卵子は、生まれる頃には100万~200万個程度になっています。そして思春期となり、初潮を迎える頃には卵子の数が30万個程度になっています(図表1)。

■毎日30個の卵子が消えていく

女性は、これらの卵子を携えて生殖可能な時期を迎えるのですが、その後もさらに、若い女性ならば毎日30個ほどのペースで卵子を失っていきます。そして、卵巣の中の卵子の残り個数が1000個くらいになると、月経周期が成立しなくなり、閉経となります。卵胞の中でホルモンを作っている顆粒膜細胞なども卵子と一緒になくなるので、ホルモンの波によって成り立っている月経周期が巡らなくなるのです。

このように卵子というものは、ほとんどが消えてしまう運命にあります。ですから、子どもになれる卵子はもちろんのこと、毎月1個排卵している卵子でさえ、きわめて幸運な例といえます。一生の間に女性が排卵する卵子はトータルで400~500個といわれますが、これは体内で作られた卵子700万個から見れば、1万個に1個より低い確率です。

それでも自然の仕組みはよくできていて、妊娠のチャンスというものは、本来、けっこうたくさんあるのです。ただ現代女性は、その多くを見送ってしまっているだけです。

■なぜ卵子だけが40年も生きられるのか

年齢が高くなればほとんどの卵子は消えてしまうものの、中には40年間くらい卵巣の中で生き続け、元気な赤ちゃんになって生まれてくる卵子も存在します。この事実は、考えてみれば驚異的なことで、神秘的ですらあります。

ふつう細胞の寿命というものは、たかだか3カ月くらいしかありません。私たちの身体の約37兆個ある細胞たちは、ほとんどが3カ月単位で入れ替わっているのです。精子などは約80日でできて、10日間もすれば死滅し、白血球に食べられ吸収されてしまいます。

それなのに、なぜ卵子だけが40年間も生きられるのでしょうか。ここには「休眠している」という卵子の特性がかかわっているのでしょうし、おつきの細胞たちの活躍も大変なものなのでしょう。でも、そのメカニズムについてはまだ何もわかっていません。

■卵子の成長の過程はどうなっているのか

卵子たちは、どのように休眠から目覚めて育ち始め、中途で消えたり、排卵に至ったりするのでしょうか。ここでは、卵子の成長を少し詳しく見ていきましょう。

卵巣を超音波で見ると卵胞がどんどん大きくなっていくのが見えますが、その時期の卵胞には、単に袋のサイズが大きくなるだけではない、さまざまな変化が起きています。

まず、卵子の核の中にある身体の設計図、染色体に注目してみましょう。

卵母細胞は、胎児期に作られて第1減数分裂の前期まで進み、そこで休眠状態に入り、そのまま貯蔵されていると説明しました。

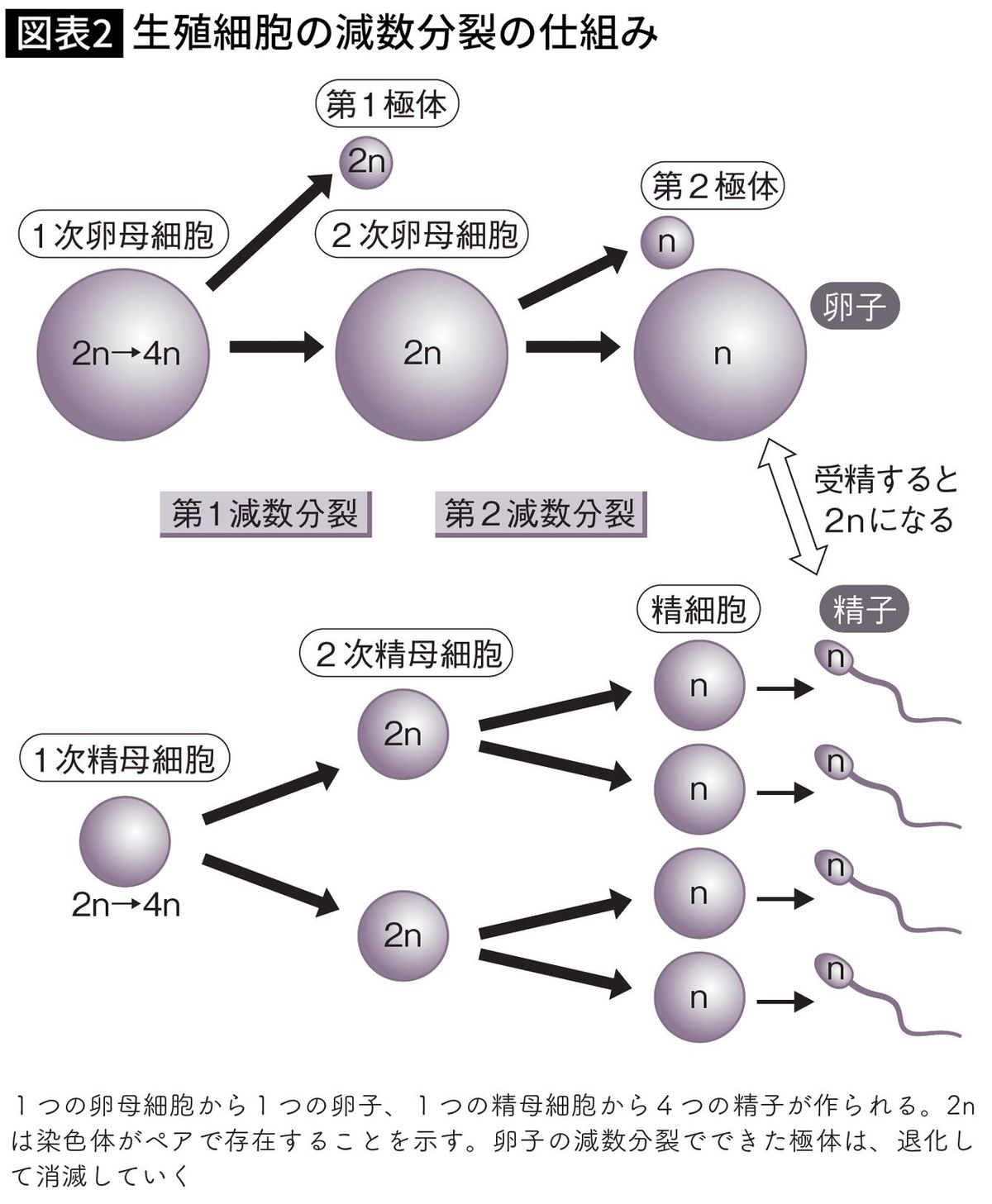

減数分裂とは、細胞分裂の特別な形で、生殖細胞に特有なものです(図表2)。卵子、精子といった生殖細胞は、成熟するまでに、自分の染色体の本数を半分に減らさなければなりません。

■卵巣では毎日次々に卵子が目覚めている

通常、ヒトの細胞の核の中にある染色体は23種類(常染色体22組+性染色体1組)のものが2本ずつあるので合計46本です。しかし生殖細胞は、受精すると相手の染色体と自分の染色体が合体するので、それぞれが46本の染色体を持っていたら受精卵の染色体が92本になってしまいます。そこで、生殖細胞は、あらかじめ自分の染色体の数を半分にしておく必要があるのです。

減数分裂は第1減数分裂と第2減数分裂の2期に分けられ、卵子は、休眠から目覚めると第1減数分裂の途中から成長を再開します。

卵子が「目覚める」とは、休眠中は何もしていなかった遺伝子が、あるとき何かの理由で再稼働し、受精に向かって成長の工程を再開するということです。ちなみに、卵子の内側で進むこのような発生学的な変化は、不妊治療では「成熟」と表現されます。

卵巣の中で、一体どんな法則があって次に目覚める卵子の順番を決めているのかは、まだわかっていません。ただわかっているのは、卵巣では、月経周期の何日目であっても、毎日、次々にたくさんの卵子が目覚めているということです。

■目覚めてから半年かけて排卵に至る

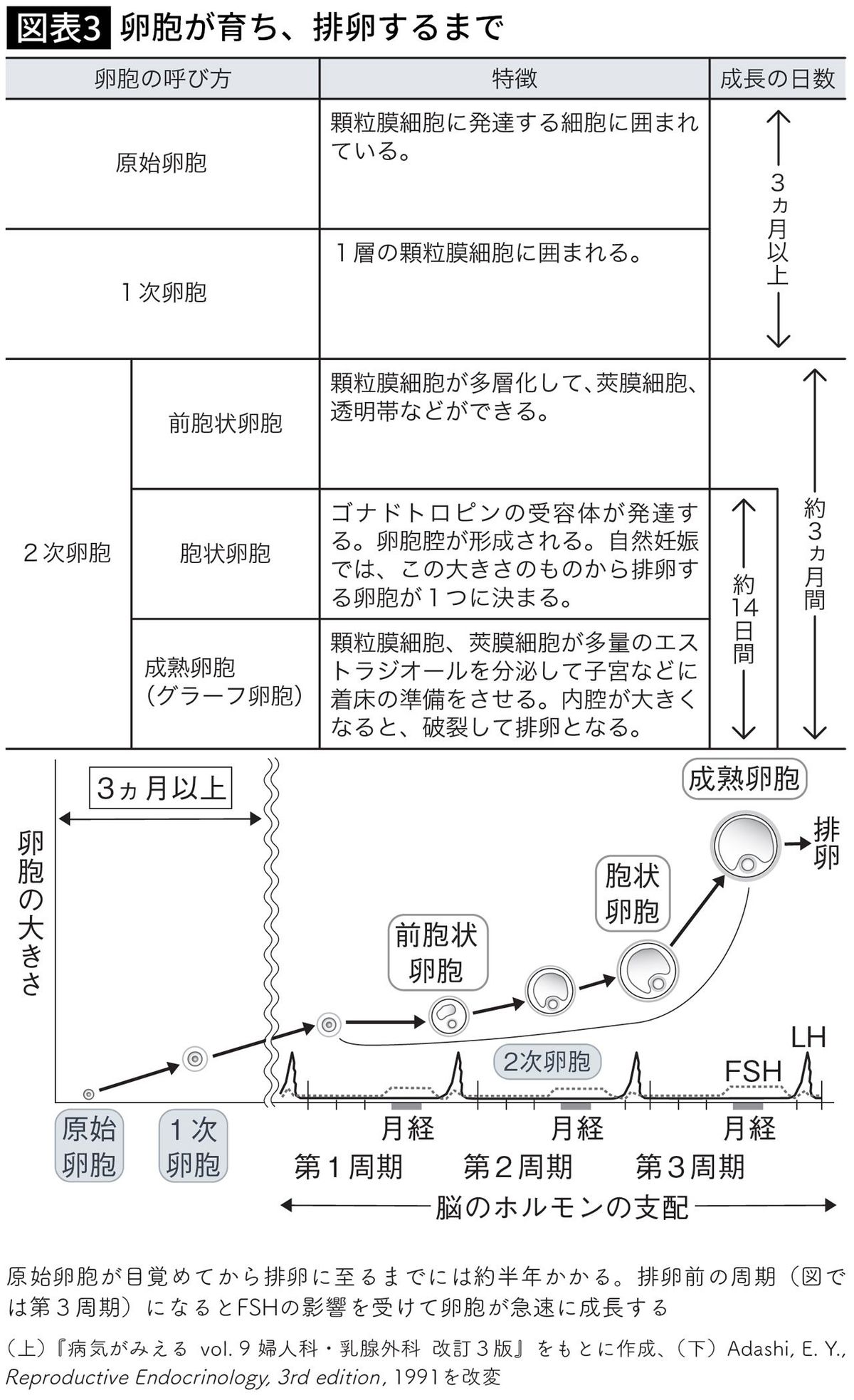

卵子の成熟が本当に完了するのは、精子が入って受精してからと考えられています。また、目覚めから排卵までの日数を見ると、なんと約半年もかかります。その過程の全体像と、各時期の大きさや名称を示したのが図表3です。

ここで、「おや、保健体育の授業で習ったことと違う」と思った方もいるかもしれません。多くの方は、排卵の仕組みを教わったときに「卵子は、排卵する月経周期のはじめに『今月の卵子たち』が一斉に目覚めて競い合い、その中でもっともよいものが選ばれて排卵する」というイメージを持った方が多いのではないでしょうか。

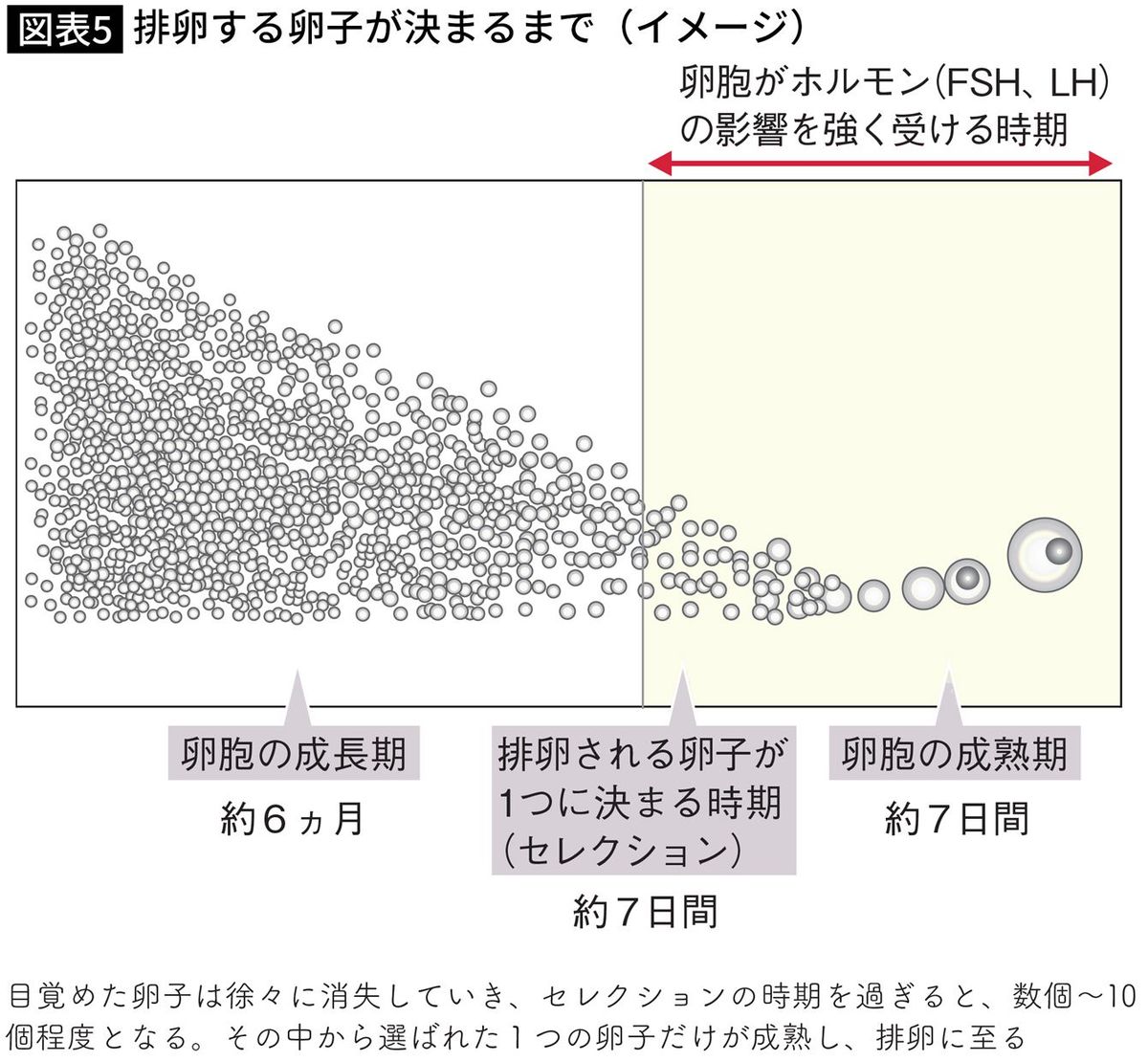

それは、昔はごく小さな卵子のことがわからなかったので、そう教えるようになったのだと思います。現在では、卵子は排卵する周期の約6カ月も前から起きているし、決まった日に一斉に目覚めるわけでもないことがわかっています。

実際には、女性が月経周期の何日目にあろうとも、卵子たちは次々と目を覚ましていくのです。それをイメージとして示したのが、図表4です。

■卵子の成熟には2つの段階がある

ある卵子が消えずに成熟していく場合、その過程は2つの段階にわけて考えることができます。第1段階は、脳からのホルモンとは無関係に、卵母細胞が自発的に目覚め、成熟していく段階です。この時期に卵胞は1次卵胞まで成長しますが、あまりにも小さいので、医師が診察で観察することはできません。

その次の段階は、卵胞の中に腔が生じて、そこに卵胞液と呼ばれる液体が溜まってくる2次卵胞の段階です。

目覚めてから3~4カ月間生き残ってきた卵胞は、排卵可能な周期の前々月には、成熟してこの段階に到達して脳からのホルモンに支配されるようになってきます。このあと、卵胞がさらに成長して数mmになってくると、医師は、超音波検査で卵胞を観察することができます。

■排卵するたった1つの卵子はどのように選ばれるか

2次卵胞は、脳から分泌されるFSH(卵胞刺激ホルモン)に影響されるようになりますから、成長の度合いが一気に加速していきます。その様子も先ほどの図表3を見るとよくわかります。

しかし、ヒトの自然な妊娠では、排卵していく卵子は基本的にたった1個――他の卵子は卵胞もろともしぼんでしまうのです。FSHがたくさん分泌され卵胞たちが育ち始めると、ある時点でいちばん大きくなっている卵胞が、排卵に向かって進めるたった1個の卵胞に決定されます。英語ではこの現象は「dominance(優越)」と呼ぶのですが、本書ではセレクションと言うことにします。選ばれたものは優勢卵胞、主席卵胞などと呼ばれますが、ここでは主卵胞とします。このセレクションのために、人間は1回で妊娠する子どもの数が原則的に1人となります。

ただ、このセレクションは、卵子の質をしっかり見極めて1個の卵胞が選ばれているわけではなく、偶然性が働いています。そのときの卵胞の大きさ(成熟の程度)で決まると考えられているのです。

これまでお話ししてきた卵子が目覚めて排卵に至るまでの過程をイメージに表すと、図表5のようになります。

■セレクションにたどり着ける卵子は若い人で10個程度

セレクションの段階までたどり着ける卵子は、そうたくさんあるわけではありません。若い人なら平均10個程度、高齢妊娠の人なら、かなり大きなばらつきはありますが数個くらいが平均でしょうか。

1回の出産で何匹も子どもが生まれる他の哺乳類であれば、これらの生き残ってきた卵子たちはそのまま育ってもよいのです。じつは、一度に何匹も子どもが生まれる哺乳類は、子宮が左右にわかれてふたつあり、複数の胎児が育ちやすい形になっています。しかしヒトには、双子や三つ子以上の妊娠は避けようとする仕組みがあり、進化の過程で左右の子宮がくっついてひとつになりました。

子どもが1人(1匹)だけ生まれることを単胎と言いますが、ヒトは他の動物とは異なる身体に進化してきたため、基本的に子どもは単胎で産むという戦略をとったと考えられます。おそらく二足歩行と大脳の発達が、ヒトの出産を負担の大きいものにしたからでしょう。身体に比して、ヒトの胎児は頭部が大変大きくなっていますし、一方で母親の子宮や骨盤は小さくなっています。

■排卵しない卵胞は自分を壊してしぼんでいく

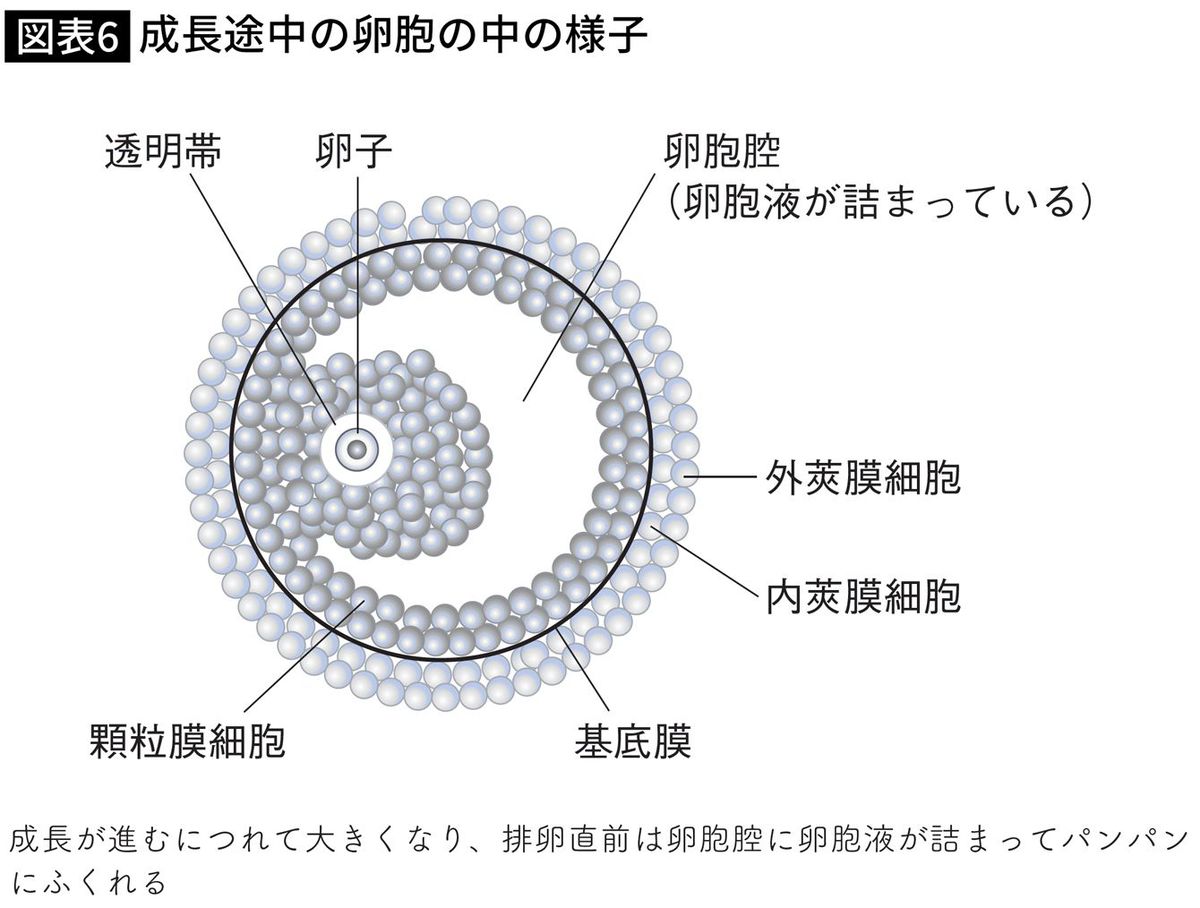

セレクションの時点から、卵胞を育てるFSH(卵胞刺激ホルモン)の量は減っていき、それまでの8割程度になります。でも、いちばん大きかった卵胞だけはFSHに対する感受性が高まり、ますます大きくなっていくことができると考えられています。最終段階である排卵寸前の卵胞はグラーフ卵胞と呼ばれますが、卵胞腔の部分にたくさんの卵胞液をたくわえてパンパンにふくれており、最大時の大きさは20mm前後にもなります。図表6は、卵胞の中の様子を示した図です。

その一方で、排卵しない他の卵胞たちは自分を壊してしまう現象、アポトーシスを起こして、しぼんでいってしまいます。これは、閉鎖卵胞と呼ばれます。

----------

日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医、日本生殖医学会認定生殖医療専門医、医学博士

1954年、愛知県生まれ。名古屋大学医学部卒。同大医学部産婦人科助手などを経て米国で顕微授精の研究に携わり、1995年、名古屋大学医学部附属病院分院にて精巣精子を用いたICSI(卵細胞質内精子注入法)による日本初の妊娠例を報告する。2004年に勝川で開院、2010年には浅田レディース名古屋駅前クリニックを開院、2018年には浅田レディースクリニック品川クリニックを開院。

----------

----------

出産ジャーナリスト

出産、不妊治療、新生児医療の現場を取材してきた出産専門のジャーナリスト。自身は子ども3人、孫1人。国立大学法人東京医科歯科大学、聖心女子大学、日本赤十字社助産師学校非常勤講師。著書は『卵子老化の真実』(文春新書)、『未妊 「産む」と決められない』(NHK出版)、科学ジャーナリスト賞受賞作『出生前診断 出産ジャーナリストが見つめた現状と未来』ほか多数。 http://www.kawairan.com

----------

(日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医、日本生殖医学会認定生殖医療専門医、医学博士 浅田 義正、出産ジャーナリスト 河合 蘭)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

不妊治療で重要な胚培養士の効率化を支援する顕微鏡、ニコン子会社が開発

マイナビニュース / 2024年7月10日 17時54分

-

妊娠を望むかもしれないなら知っておきたい「AMH」とは?

QLife / 2024年7月5日 13時0分

-

不妊治療の顕微授精に特化したICSI / IMSI用電動倒立顕微鏡「ECLIPSE Ti2-I」を発売

Digital PR Platform / 2024年7月4日 10時0分

-

抗がん剤治療を受ける男性は子供を希望するなら精子バンクも考慮【Dr.中川 がんサバイバーの知恵】

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年6月29日 9時26分

-

更年期からの女性ホルモンとの付き合い方!閉経後に困らないために今からできる対策は?

ハルメク365 / 2024年6月24日 18時50分

ランキング

-

1ドラマ「西園寺さん」ヒットの予感しかない3理由 「逃げ恥」「家政夫ナギサさん」に続く良作となるか

東洋経済オンライン / 2024年7月16日 20時0分

-

2月々のスマホ代を「高いと感じる」…「2000円もすることに驚いた」「安いプランなのに高い」格安プランに乗り換える?

まいどなニュース / 2024年7月16日 19時45分

-

3「これは奇跡...」破格の1人前"550円"寿司ランチ。もうこれ毎日通いたい美味しさ...。《編集部レポ》

東京バーゲンマニア / 2024年7月16日 7時2分

-

4丁寧な言葉遣いで一見おとなしい人ほど陰湿攻撃がエグい…「目に見えない攻撃」を繰り出す人「6パターン」

プレジデントオンライン / 2024年7月16日 15時15分

-

5「ダイエットの成否」を分ける"睡眠時間の壁" 寝不足では「運動」や「栄養管理」も意味がない

東洋経済オンライン / 2024年7月16日 18時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください