情勢次第ではプーチンの「二の舞」になりかねない…慎重な習近平が台湾侵攻に踏み切る「3つのパターン」

プレジデントオンライン / 2023年9月11日 10時15分

※本稿は、宮家邦彦『世界情勢地図を読む』(PHP研究所、2023年3月刊)の一部を再編集したものです。

■中国による台湾軍事侵攻の可能性

アメリカ、ロシアと並び、今後の国際情勢を左右する大国、中国を取り上げましょう。2022年10月、中国共産党第20回全国代表大会で習近平国家主席の3選が正式決定され、中国国内の共産党独裁、特に習近平個人への権力の集中が進みつつあります。一部には、中国による台湾侵攻の可能性が「高まるのではないか」といった懸念もあるようです。

ここでは、通説や俗説を踏まえて「悪魔」と「天使」にさまざまな意見を象徴的に語ってもらい、それらの真偽を見ていきましょう。

悪魔のささやき

①独裁体制を強化した習近平は、自らの政治的遺産として、遅くとも建国100年を迎える2049年までに、また早ければ数年以内にも、台湾軍事侵攻を本気で考えているとしか思えない

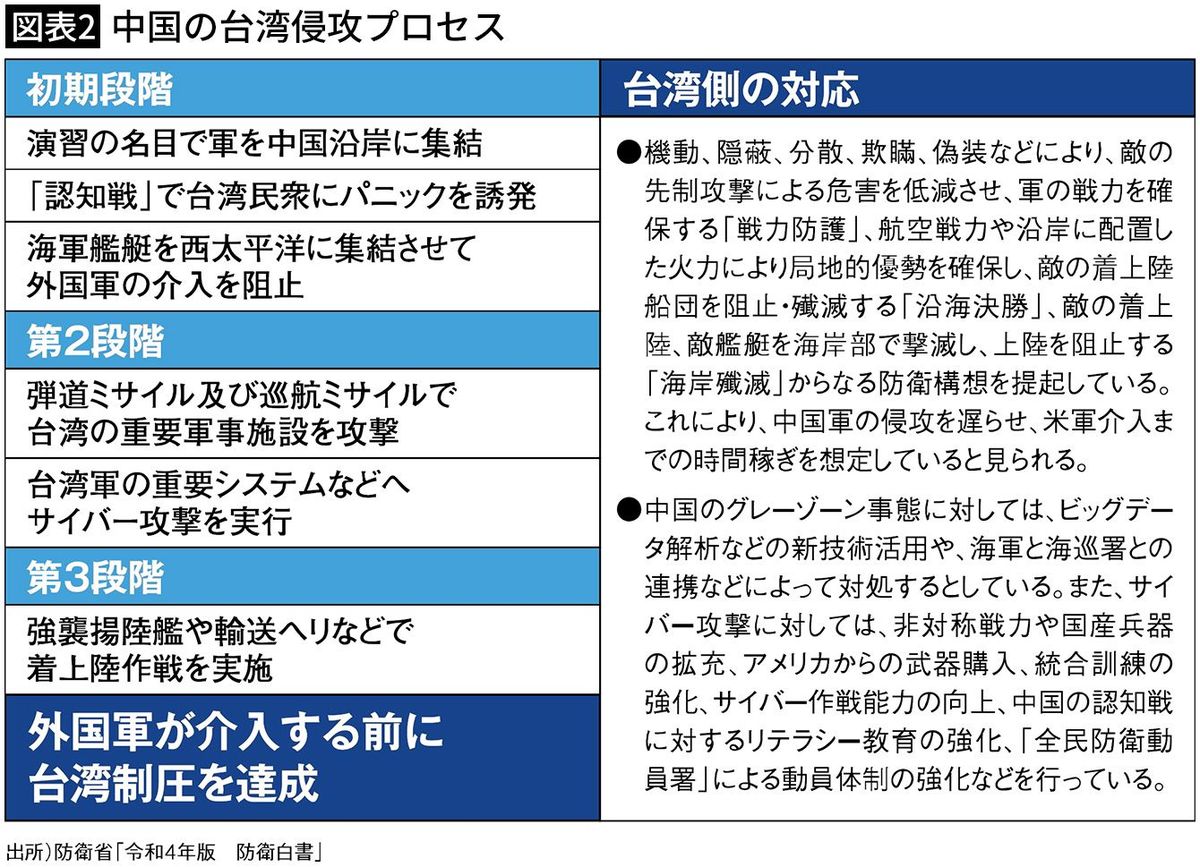

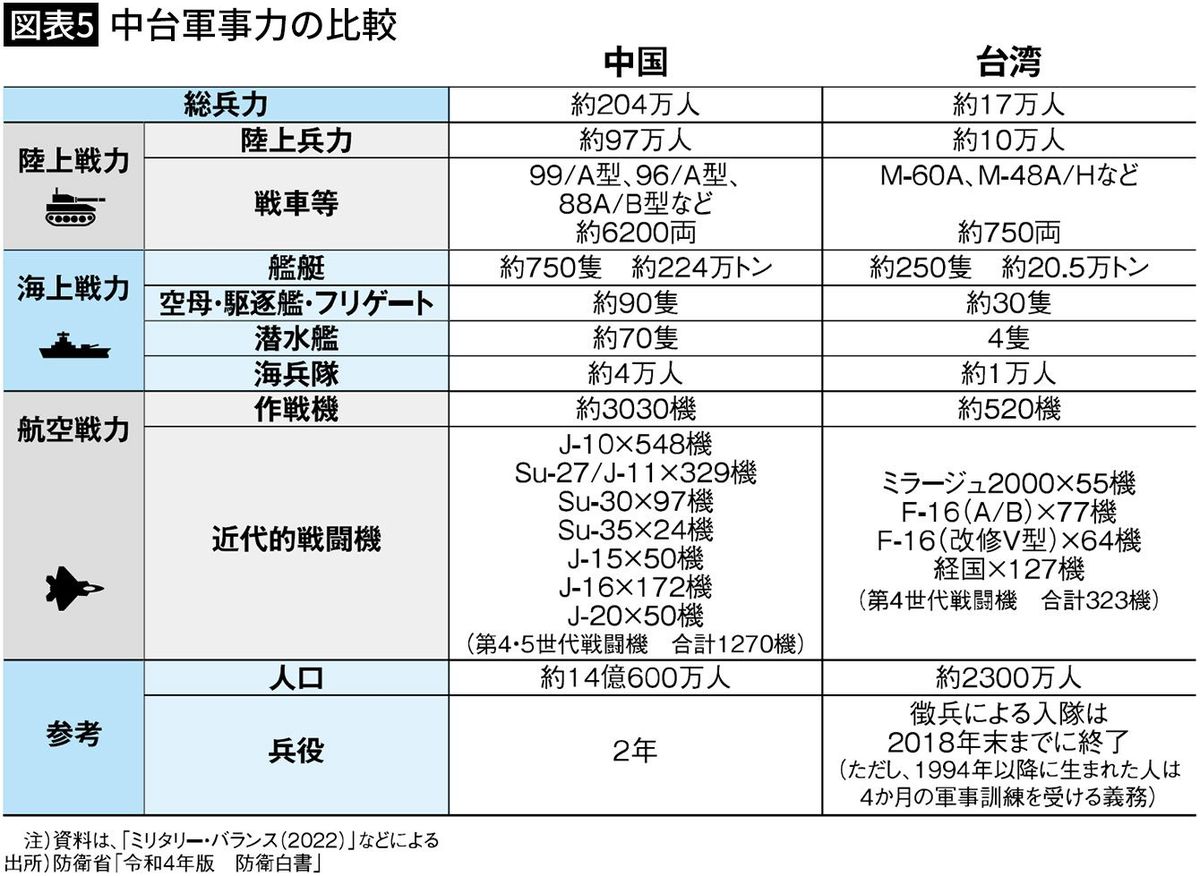

②人民解放軍の組織改編と近代化は着々と進んでおり、台湾有事の際、仮に米軍の直接軍事介入があったとしても、人民解放軍は独力で台湾を制圧する能力を保持しつつある

③最近、アメリカは台湾支援を強化しているものの、ウクライナで示された通り、最終的にアメリカは台湾防衛のために自ら戦い、米軍兵士の血を流す覚悟は全くない

④仮に台湾有事が発生しても、それは日本に対する直接攻撃ではないので、日本としても実際には何もできないし、中国は日米間に楔を打ち込もうとするので、実際には日米同盟は機能しないだろう

天使のさえずり

①習近平は「台湾解放」の失敗を懸念しており、任期中に必ず台湾を軍事侵攻するとは限らない

②台湾海峡を渡る台湾島制圧作戦は、戦略・戦術・兵站面でロシアのウクライナ侵攻以上に成功は難しい

③台湾有事は基本的に海上・航空戦闘が中心となるので、米軍の軍事介入の可能性はウクライナよりも高い

④中国が本気で台湾制圧を目指すなら、在日米軍基地や日本領空・領海への攻撃は不可避である

■「核心中の核心的利益」が意味するもの

①なぜ台湾は「核心的利益」なのか

それは台湾問題が中国共産党の「統治の正統性」に直接関わるからです。一般に、「核心的利益」とは、国家主権、安全保障、領土の保全及び自国の開発に関する中国の国家利益を指すと理解されています。当初、核心的利益は台湾中心でしたが、その後、この概念は拡大していきました。

2009年7月の米中戦略・経済対話で、中国側は「核心的利益」を、①国家主権と領土の防衛、②国家の基本制度と安全の維持、③経済社会の持続的で安定した発展、の3点だと説明しました。何のことはない、これでは中国側が重要と考えるものは全て「核心的利益」になってしまいますね。

中国側は、上記①に台湾、「一つの中国」原則、チベット独立運動、東トルキスタン独立運動、南シナ海(九段線・南海諸島)及び尖閣諸島が含まれるとし、2022年11月の米中首脳会談では、台湾問題を「核心中の核心的利益」だと説明しました。これは武力を使ってでも守るべき利益を意味すると理解されています。

■習近平政権の誤算で軍事侵攻の可能性も

②なぜもっと早く台湾を「解放」しなかったのか

それほど重要なら早く侵攻すれば良かったのに、とすら思うのですが、これには諸説あります。一つは、朝鮮戦争勃発により台湾侵攻作戦が中断されたとする説です。一方、当時の国民党軍は米軍の強力な支援を得ており、人民解放軍には台湾を制圧する能力はなかったと見る説も有力です。

その後、中国は、1958年に台湾が実効支配する金門・馬祖に対する砲撃を本格化し米中間の緊張が高まりましたが、当時、ソ連はアメリカとの平和共存を優先したらしく、幸い大事には至りませんでした。但し、中国はその後も1978年まで金門・馬祖への砲撃を断続的に続けました。

③本当に軍事侵攻を行うのか

米軍の介入がなければ人民解放軍が台湾を単独制圧できるかもしれませんが、アメリカなどが本格介入すれば、制圧に失敗する可能性は高まります。あの慎重な習近平が、今後5~10年ならともかく、2022年、自分自身の3期目がかかった共産党大会の前後に、リスクのある台湾侵攻に踏み切る可能性はなかったでしょう。

他方、今後、中国が侵攻するとすれば、①台湾が独立宣言をする、②アメリカが台湾に関心を失う、③党内権力闘争や大衆運動で習近平が対米弱腰を批判されるなどで、習近平政権が戦略的誤算を犯す場合が考えられます。プーチン大統領の誤算によるウクライナ戦争という前例もあり要注意です。

■台湾有事が日本有事となる可能性は高い

④アメリカは「曖昧戦略」を止めるのか

アメリカは1972年以来、台湾の現状維持のためのメカニズムを維持してきました。それは、①アメリカは台湾独立を支持しないが、②台湾は中国の一部という中国の主張は承認せず、③国内法である台湾関係法で台湾を支援し、④中国に台湾問題の平和的解決を求める、というものでした。

ところが、近年の人民解放軍の能力向上により、こうした政策だけでは中国の台湾侵攻を抑止できず、アメリカは従来の「曖昧戦略」を一部見直し始めます。当然、中国側はアメリカの動きに強く反発しています。

⑤台湾有事は日本有事となるのか

日本有事を外国による対日武力行使と定義するなら、台湾有事が日本有事となる可能性は高いでしょう。日本の与那国島は台湾から僅か107kmしか離れていません。中国が本気で台湾を制圧したければ、台湾包囲作戦が必要ですが、そうなれば与那国島の領海・領空は戦域となります。

更に、米軍の介入を不可避と考えれば、中国は在日米軍基地を攻撃するでしょうが、そうした武力行使は日本の領土に対する攻撃ですから、その時点で中国の攻撃は日本有事となります。問題はもはや集団的自衛権ではなく、日本の個別的自衛権を発動するか否かの問題となるのです。

宮家の採点(○は肯定、△は肯定でも否定でもない、×は否定の意)

悪魔のささやき

①△ 習近平は慎重であり、台湾制圧に失敗する可能性を恐れているはず

②× 人民解放軍は過去40年近く本格的な戦争を経験していない

③△ アメリカの台湾支援が軍事的にどの程度かは状況によって異なる

④× 台湾有事の際、日米が何らかの軍事的対応をとることは不可避

天使のさえずり

①△ 習近平が党内情勢や国内民族主義の高揚で判断ミスをする恐れはある

②○ 中国軍が大規模な海上侵攻や上陸作戦を行った経験はない

③○ アメリカは台湾関係法に基づき軍事的に関与する

④○ 在日米軍基地は最初かつ最大の攻撃対象となる可能性がある

■今の中国は何をどこまで求めているのか

日本にとって中国は永遠の隣国ではありますが、両国関係は必ずしも友好的、安定的ではありませんでした。特に、1972年の国交正常化以降の50年間は、当初こそ真の友好関係実現の可能性が期待されたものの、中国は21世紀に入り、より自己主張の強い対外姿勢を示し始めました。今の中国は何をどこまで求めているのでしょうか。アメリカとの衝突は不可避なのでしょうか。

いま一度原点に返って考えてみます。

悪魔のささやき

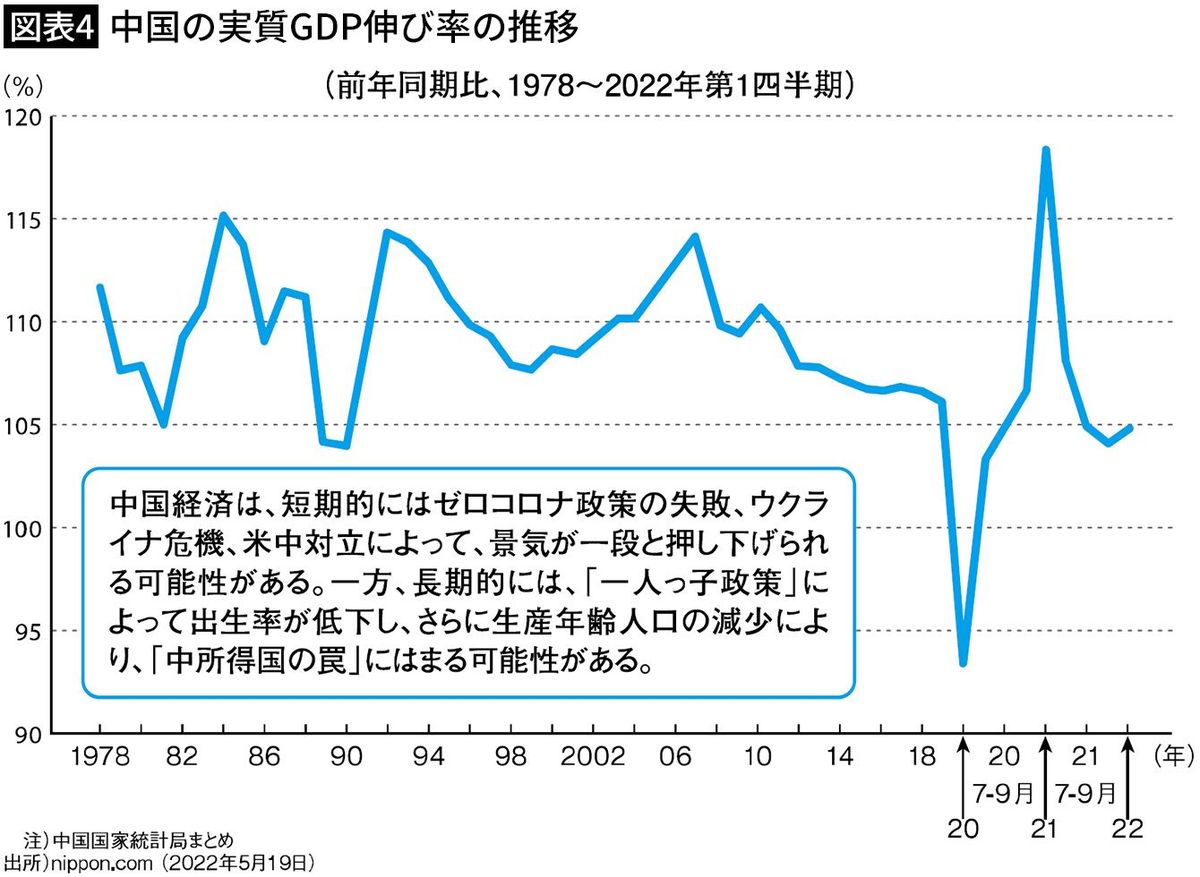

①中国経済は既に「メルトダウン」が始まっており、一つ舵取りを間違えば「バブル崩壊」や「長期不況」に陥る可能性が高まっている

②3期目に入った習近平国家主席は益々独裁体制を強化しつつあるが、今後経済成長が鈍化していけば、党内反対勢力の反発や一般国民の不満が拡大する可能性は高い

③対外政策では、近い将来、対米関係が好転する可能性は低く、ロシアなど他の反米諸国と連携を強化しながら、自由、民主主義など西側諸国が作り上げた既存の国際秩序への挑戦を続けるだろう

④2049年の建国100周年に向け、習近平は国内反対派や少数民族を締め付けつつ、いずれ「台湾統一」に向けた動きを加速化させ、自身の任期中に台湾の「武力統一」を決断する可能性が高い

天使のさえずり

①習近平の独裁体制は強固であり、この種の独裁体制が簡単に弱体化・崩壊する可能性は低い

②中国経済は今後徐々に衰えていくだろうが、突然の経済崩壊が起きることは近い将来考えにくい

③習近平体制は、対米レトリックこそ強硬だが、実態はかなり現実的な対応を試みている

④習近平の判断ミスや台湾独立宣言でもない限り、中国が台湾に対し武力行使に踏み切る可能性は高くない

■少数民族をも事実上支配する多民族帝国

①中華民族とは何か

「中華」とは、地理的には漢族の興った黄河流域一帯を指し、歴史的には漢族が周辺の蛮族との対比で自らの文化の優越性を誇示する言葉でした。現在、中国政府は、「中華民族」を「中国56民族の総称」とし、中華文化は「全中国人民を結ぶ精神的紐帯」だと説明しています。

しかし、「中国56民族の総称」と言いながら、「中華民族」の95%は漢族です。しかも、漢族による中国全土の支配はせいぜい数百年間しかありません。そうであれば、なぜウイグル族やチベット族が本来漢族を指す「中華」民族の一部になるのでしょうか。私にはよく理解できません。

②なぜ中国では民主主義ができない

近代以前はともかく、現在の中国でなぜ独裁体制が続くのでしょうか。台湾では民主選挙により政権交代が起きているというのに。様々な理由が考えられますが、最大の理由は今の中国が漢族の民族国家ではなく、中国共産党が漢族以外の少数民族をも事実上支配する多民族帝国だからです。

中国人は決して民主主義が不得意ではありません。でも、今の中国に民主主義を導入すると、ウイグル、チベットを始めとする非漢民族の領域だけでなく、漢民族内でも利益の異なる国内各地で、個別の政治的主張が噴出し、「共産党の指導」の下で帝国は維持できなくなるだろうと思います。

■習近平に残った最後の手段がナショナリズム

③中国経済と中所得国の罠

「中国はいずれアメリカをGDPで追い越す」といった議論も以前はありましたが、今の中国が直面する最大の危機は「中所得国の罠」です。開発途上国の1人当たり所得が1万ドルを超える頃、その国はもはや低賃金と世界の工場による輸出主導経済政策では立ち行かなくなります。

この「中所得国の罠」から逃れるには規制緩和、内需拡大、国有企業改革、技術革新などの諸政策が不可欠ですが、今の中国はこれと真逆の手法で危機を克服しようとしています。権力集中で政治過程を支配することは可能ですが、経済活動を強権で統制することは大きな歴史的実験でしょう。

④共産党は何を目指しているのか

結局は「統治の正統性」の維持だと思います。建国当時は、「中国を統一」し、「抗日愛国戦争に勝利」した共産党のみが中国を指導できると強弁できました。しかし、文化大革命後の改革開放政策による「経済的繁栄」は貧富の格差を拡大しただけで、党の正統性強化には失敗しました。

こうした中国を引き継いだ習近平に残った最後の手段がナショナリズムでした。中華民族の夢を語り、「一帯一路」政策などで中国の大国としての国際的地位の向上を目指しましたが、その稚拙な「戦狼外交」は逆効果でしょう。

■アメリカと中国の関係は当面改善しない

⑤イスラムと相容れない中華

イスラムと中華は融合が困難です。豚肉と酒と女性が不可欠な中国文化と、これらに最も厳しいイスラムの共存は容易ではありません。特に、アッラーへの帰依を最重視するイスラム教徒に対し、「共産党の指導を優先せよ」と求めるのですから、摩擦が生じるのも当然でしょう。

⑥アメリカと中国は永久に敵対するのか

1989年の天安門事件後の西側の対中政策は、「中国を豊かにし、市民社会を作って民主化を進める」ことでした。しかし、この目論見は失敗し、それにようやく気付いたアメリカはオバマ政権2期目から対中政策を転換して、今や高関税や技術移転制限など様々な経済制裁を科しています。

中国はアメリカの第1の戦略的競争相手、事実上の仮想敵国であり、両国関係は当面改善しないでしょう。他方、アメリカ、中国とも軍事的衝突は望みませんので、相互に誤算や読み違えが生じないよう対話を続けるべきです。その観点からは、日本はアメリカなどと共に中国を抑止しつつ、日中間の対話を継続する努力を続けるべきです。

宮家の採点

悪魔のささやき

①△ 今後中国経済は緩やかに減速していくのではないか

②△ 独裁体制は容易には内部崩壊しない

③○ 中国が西側の普遍的価値を受け入れる可能性は低い

④△ 仮に台湾統一を望んだとしても実行は容易ではない

天使のさえずり

①△ 習近平の独裁体制は万全とは言えない

②○ 突然の経済崩壊の前に突然の政治変化が起こり得る

③○ 歴代共産党政権は対米関係を最重視してきた

④△ 習近平の判断ミスの可能性こそ大いにあり得る

■日本にとって最も身近な中華圏である台湾

日本人にとって台湾ほど身近な中華圏はないでしょう。過去数年間、この島の将来と運命を左右する国際環境が大きく変わろうとしています。明治維新以降、日本の敵対勢力がこの島を実効支配したことはありません。台湾の平和と安定は、遠く中東湾岸地域までのシーレーンの安全を含む、日本の安全保障にとって不可欠な国際環境に寄与してきました。こうした環境は変わるのか、変わるとすれば、それはいつなのでしょうか。

悪魔のささやき

①事実上「独立」している台湾は民主化に成功し、経済的繁栄を享受しているものの、中国との関係で主権国家として「独立」を宣言することはできず、その国際的立場は当面不安定であり続ける

②経済的にも台湾の対中国経済依存は圧倒的であり、台湾の経済や技術水準が現在如何に高くとも、中長期的には人口14億人の巨大中国市場なしに台湾経済が存続することは困難である

③軍事的には、最近の人民解放軍の能力増強により、アメリカなどの諸外国が軍事介入しない限り、中国は単独で台湾を軍事侵攻し制圧できる能力を既に保持している

④外交的には、アメリカなどが台湾との関係強化を模索しているが、台湾と外交関係を結ぶ国の数は近年漸減しており、台湾の国際的孤立が改善する見込みは当面ない

天使のさえずり

①現指導部は台湾「独立」を志向しておらず、中国が近い将来、台湾に「軍事侵攻」する口実は乏しい

②台湾は半導体などハイテク分野で技術力を高めており、台湾経済が近い将来失速する可能性はない

③外交関係は縮小するも、アメリカの台湾支援が強化されるなど、台湾の潜在的支援国は増えつつある

④台湾内、特に若年層では「台湾人」アイデンティティが拡大しており、中国への帰属感は薄れつつある

■台湾に民主主義を定着させたのは中国だった

①中国は台湾を実効支配したことがない

正確には、「中華人民共和国は」と言うべきでしょう。漢族が台湾に移住し始めた17世紀、台湾はオランダとスペインの植民地でした。1662年に鄭成功がオランダを追放して台湾に「東寧王国」を建てましたが、その後、清朝が同王国を破り、台湾を併合します。1895年に日清戦争後の下関条約で台湾は清朝から日本に割譲され、1945年以降は「中華民国」が台湾を実効支配しています。

②台湾の民主主義

皮肉なことに、台湾に民主主義を定着させたのは中国でした。1995年から1996年にかけて、中国は台湾海峡周辺海域で一連のミサイル発射実験を行いました。当時は台湾で初の直接民選総統選挙が行われる直前で、この軍事的危機もあり、初の民選総統には李登輝が当選しました。

こうした中国側の強硬措置は逆効果となり、台湾独立志向の強い李登輝が当選したことは皮肉としか言いようがありませんが、同様のことは2020年にも起きています。香港当局がデモを厳しく取り締まった結果、当時劣勢だった民主進歩党(民進党)の蔡英文総統が再選されたのです。

■94%の人が自分たちは「台湾人」と考えている

③ハイテクで生きる台湾

台湾では1987年に台湾元高・ドル安が進み、労働集約型製品輸出が落ち込むなど「産業の空洞化」が危惧されました。これに対し、台湾は「産業の高度化」を目指し、ハイテク産業育成を積極的に進めました。今や台湾には半導体を始めとする世界有数のハイテク企業が進出しています。

④切り崩される台湾外交

2022年末の段階で「中華民国」と外交関係を持つ国連加盟国は13カ国しかありません。2016年に民進党の蔡英文政権成立後、中国は中南米諸国に対する外交的圧力を強め、サントメ・プリンシペ、パナマ、ブルキナファソと相次いで国交を樹立、「中華民国」との断交を迫る外交を進めてきました。その結果、台湾は2016年にはサントメ・プリンシペ、2017年にはパナマ、2018年にはエルサルバドル、ドミニカ、ブルキナファソ、2019年にはソロモン諸島、キリバス、2021年にはニカラグアと断交しています。

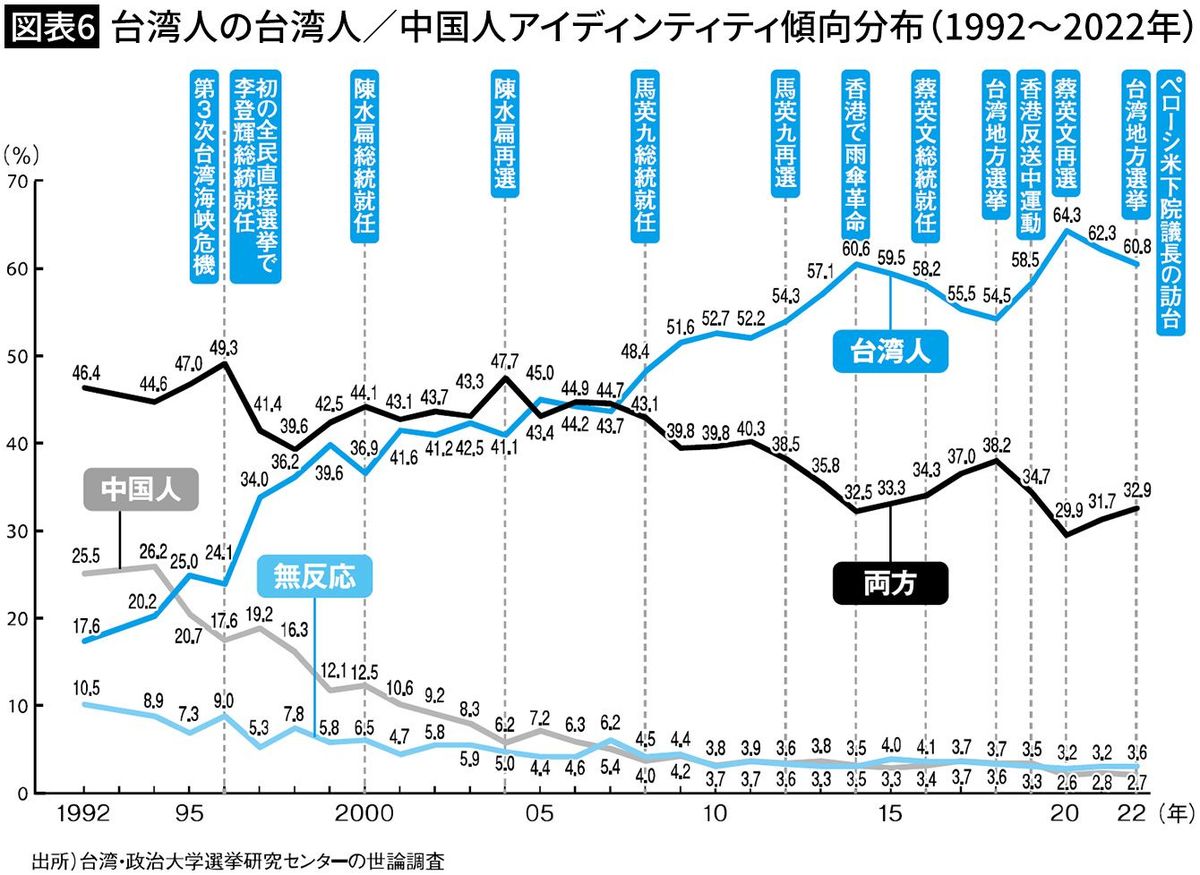

⑤台湾人の意識に変化は

台湾・政治大学選挙研究センターの世論調査によれば、自らを「台湾人」「中国人」「両方」と考える台湾の人々の割合が1992年からの30年で激変し、「台湾人」が17.6%から60.8%に、「中国人」が25.5%から2.7%に、「両方」が46.4%から32.9%になったそうです。つまり、今や台湾民衆の94%が「台湾人」アイデンティティを持っているのです。これでは中国が台湾を「平和的に統一」することは難しいでしょう。

■台湾をめぐるアメリカ国内の政策論争

⑥アメリカの「曖昧戦略」

日米両政府は1972年以降、「台湾は領土の不可分の一部」とする中国の立場を「十分理解し尊重」または「アクノレッジ(認知)」するだけという「曖昧戦略」で中国による台湾軍事侵攻を抑止してきました。

しかし、こうした「曖昧戦略」で中国を抑止できた時代は終わりつつあります。アメリカ国内には、中国の軍事的優位は明らかな以上、「台湾関係法」と「曖昧戦略」だけでは中国を抑止できないとする声と、「明確戦略」をとれば中国は台湾への軍事的、非軍事的圧力を強めるだけで逆効果という声があります。台湾をめぐるアメリカ国内の政策論争は当分続くでしょう。

⑦日台関係はどうなる

日本はアメリカのような「台湾関係法」を制定していません。従って、日台関係は1972年の日中共同声明の「趣旨」に基づき、経済や領事関係など非政治的な関係に留まるでしょうが、そのことは地域の安全や安定に関する意見交換や協力を排除するものではないと思います。

宮家の採点

悪魔のささやき

①○ 台湾が独立宣言すれば、中国は武力行使し、アメリカは介入しない

②△ 経済の対中依存は否定し難いが、それは武力制圧を容認しない

③○ アメリカが介入しなければ統一は可能だろう

④○ 台湾と外交関係を結ぶ国が増えるとは当面思えない

天使のさえずり

①× 「軍事侵攻」の口実は何とでも作れる

②△ 台湾半導体産業も「曲がり角」という見方は消えない

③○ 但し、潜在的支援国ができることには限度がある

④△ 中国人・台湾人「両方」の回答が今も3割あることは要注意

----------

キヤノングローバル戦略研究所研究主幹

1953年神奈川県生まれ。78年東京大学法学部卒業後、外務省に入省。外務大臣秘書官、在米国大使館一等書記官、中近東第一課長、日米安全保障条約課長、在中国大使館公使、在イラク大使館公使、中東アフリカ局参事官などを歴任。2006年10月~07年9月、総理公邸連絡調整官。09年4月より現職。立命館大学客員教授、中東調査会顧問、外交政策研究所代表、内閣官房参与(外交)。

----------

(キヤノングローバル戦略研究所研究主幹 宮家 邦彦)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

サター氏に聞く その3 台湾有事での反中国際連帯

Japan In-depth / 2024年6月1日 11時0分

-

海上封鎖をするだけで、台湾は機能不全に 統一目論む中国、大規模軍事演習の“現実的な狙い”は

まいどなニュース / 2024年5月29日 20時50分

-

米、台湾との「非公式関係」深め中国を抑止 トランプ前政権閣僚は「戦略的曖昧さ」を批判

産経ニュース / 2024年5月20日 22時22分

-

なぜ共産党なのか?習近平氏の出した答えが「強い中国」 垂秀夫前駐中国大使が解説する「四つの視座」とは【中国の今を語る(1)】

47NEWS / 2024年5月16日 11時0分

-

習近平主席がヨーロッパ3国を訪問~東欧に映るウクライナ戦争への思惑

RKB毎日放送 / 2024年5月9日 14時57分

ランキング

-

1パン祭りならぬパン地獄…医師が警鐘「パンを食べると脳の神経伝達物質を阻害、記憶曖昧・情緒不安定化」

プレジデントオンライン / 2024年6月2日 8時15分

-

2「餃子の王将」この2年で4度目の値上げを発表。それでもお客が離れない“2つの理由”

女子SPA! / 2024年6月1日 8時46分

-

3医学部に合格したのに、医師にすらなれずに退学…「頭がいいから医学部受験」を疑わなかった親子の末路

プレジデントオンライン / 2024年6月2日 9時15分

-

4月19万円の年金で貯蓄3000万円でも「贅沢はできない」67歳男性が語る年金暮らしのリアル

オールアバウト / 2024年6月1日 22時20分

-

5ワークマンとダイソーの「EVAサンダル」を比べてみた ボリュームのある“ふわもこ”サンダル、違いは?

Fav-Log by ITmedia / 2024年6月1日 8時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください