「プーチンは新たなヒトラーだ」本当のヒトラーを知るハプスブルク家当主が20年以上前から続けていた警告

プレジデントオンライン / 2023年9月12日 10時15分

■アカデミー賞受賞映画『ナワリヌイ』に名門の影

2020年8月20日、ロシアの反体制指導者として知られるアレクセイ・ナワリヌイ氏がおそらく露当局の手によって毒殺されかけ、世界は大きな衝撃を受けた。

時は流れて今年3月12日、この暗殺未遂事件などを取り上げた映画『ナワリヌイ』が、アメリカでアカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞に輝いた。

ロシア政府の暗部に切り込んだこの映画は、ウクライナ侵攻が始まった後に公開されたことも影響して、日本でも大きく注目された。だが、ヨーロッパ随一と言われる名門が製作に深く関与していたことは、どの国でもほとんど知られていない。

製作スタッフ陣をみれば、アソシエイト・プロデューサーとしてグロリア・ハプスブルクという女性を確認できる。その姓が示す通り、第1次世界大戦が終結するまで中欧に君臨していたあのハプスブルク家のご令嬢だ。

■『ナワリヌイ』製作の立役者となったハプスブルク家

どうして『ナワリヌイ』にハプスブルク家が名を連ねているのか。監督のダニエル・ロアー氏によれば、この映画はそもそも次のような経緯で製作が始まったのだという。

「2020年の初めごろに、カール・フォン・ハプスブルクが私に近づいてきて言いました。『アレクセイ・ナワリヌイという人をご存じですか? 彼を毒殺したがった人々についての手がかりが得られるかもしれません』と」

カール・フォン・ハプスブルク。先述のグロリア嬢の父親で、ごく短期間ながら欧州議会議員も務めたハプスブルク家の現在の家長だ(以下「カール大公」)。

彼の『ナワリヌイ』への関与はこれだけではなかったらしい。ロアー氏はこうも語っている。「彼はナワリヌイ氏の親友で協力者でもある著名なブルガリア人ジャーナリスト、クリスト・グローゼフ氏を紹介してくれました」

毒殺未遂事件が2020年8月の出来事だったことを思うに、同年の初めごろにカール大公がその話題を口にしたというロアー氏の回想はまずありえない。彼には若干の記憶違いがありそうだが、カール大公が映画『ナワリヌイ』の陰の立役者だったこと自体は間違いないだろう。

■ソ連崩壊後のロシアは「脅威」と思われていなかった

ロシアがウクライナへの全面侵攻を始めるずっと前から、カール大公にはこのように反露的な言動が目立っていた。その理由を推測するに、亡き父親の影響を強く受けているのだろう。

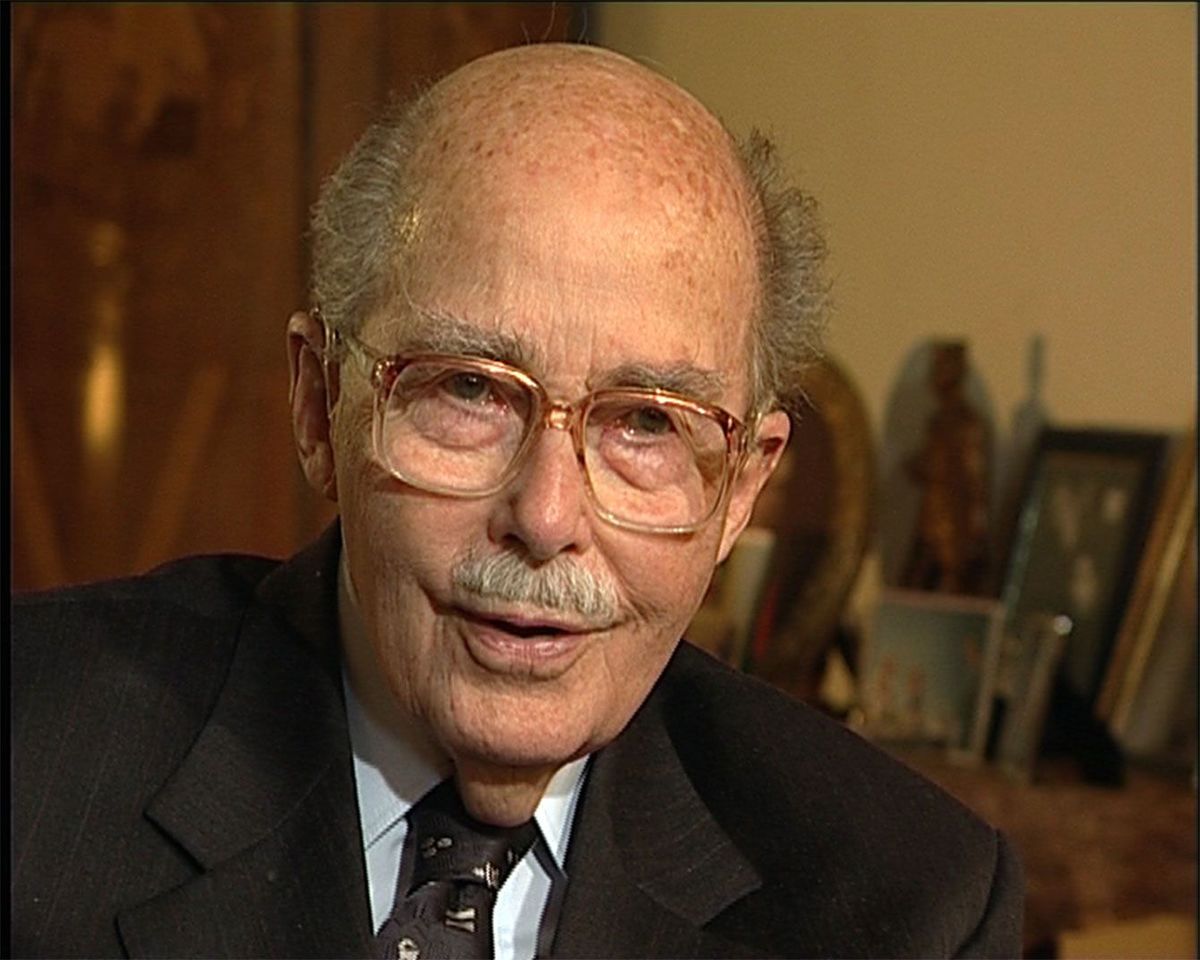

カール大公の父親というのは、最後のオーストリア皇帝カール1世の皇太子、オットー・フォン・ハプスブルクだ(以下「オットー大公」)。彼は、ドイツの独裁者ヒトラーから独墺併合の障害として敵視された人物、そしてベルリンの壁崩壊の引き金となった「汎ヨーロッパ・ピクニック」の仕掛け人としても知られる。

1991年のソ連崩壊後、フランシス・フクヤマ氏が『歴史の終わり』を発表したことが象徴するようにポスト・モダン思想が興隆し、先進国では「国家同士の大規模な戦争はもはや過去のものになった」と広く信じられるようになった。

今からすれば想像もできないが、ロシアがNATOに加盟するという選択肢もしばしば話題になった。冷戦期さながらのロシア脅威論をなおも唱えようものなら「生きた化石」と嘲笑されかねない雰囲気の漂う時代が、確かにあったのだ。

欧州議会における保守派の大物として名をはせたオットー大公は、そんな時代にあって、今日の息子と同じようにロシアを危険視してはばからなかった。彼は早くからロシアを「我々の最大の脅威」などと表現し、2011年に死去するまで警戒を呼び掛け続けた。

■オットー大公「プーチンこそが新たなヒトラーだ」

そんなオットー大公が昨今、「先見性」があったと欧州で再評価を受けている。彼は現ロシア大統領のプーチン氏のことを世界で最も早く危険視した人物の一人だったからだ。

2005年の「南ドイツ新聞」のインタビューによると、オットー大公はベルリンの壁崩壊直後の1990年、東ドイツ人民議会選挙の最中にドレスデン市を訪問した時に「特に悪いロシア人」としてウラジーミル・プーチンという名を聞いて以来、ずっと彼に興味を持ってきたそうだ。

数多くあるオットー大公のプーチン氏への言及の中から、代表的なものを少しだけ紹介しよう。スロヴェニアの「Portal Plus」編集長のデヤン・シュタインブーフ氏の回顧によると、大公は2000年、当時まだ大統領に就任したてだったプーチン氏についてこう語ったという。

「彼こそが新たなヒトラーです。信じられませんか? ヒトラーの時代を経験した老人を信じてください。私が絶対に会いたくない唯一の政治家です」

オットー大公はこのようにプーチン氏をヒトラー呼ばわりすることを全く厭わなかった。発言当時はしばしば迷言扱いされたが、ウクライナが侵略を受けるに至って評価が一転した。シュタインブーフ氏が開戦直後にこう自省したことは、まさにその象徴的な出来事である。

「私は正直、この老人は大袈裟だと思った。彼は20世紀、全体主義、巨大な犯罪的イデオロギーとの対決という重荷を背負いすぎている――そう私は自分に言い聞かせた。そして、間違っていたのは私のほうだった」

■ナチス・ドイツと同列視されるプーチン政権

話を現代に戻そう。プーチン氏は今年2月21日、ロシアの国会議員らを前に次のような年次教書演説を行い、ウクライナ問題に対する責任の一端をハプスブルク家になすり付けている。

「ウクライナを『反露』に改造する計画は19世紀にまでさかのぼる。旧オーストリア=ハンガリー帝国などが、現在ウクライナと呼ばれているロシアの歴史的領土を剝奪するという目的のために構想したのだ」

そんなプーチン氏への反感はもちろんあるのだろうし、ウクライナ西部の都市リヴィウ周辺はハプスブルク家の旧領だからウクライナ国民に親しみを抱いてもいるのだろうが、それらの理由だけでは説明がつかないほどにカール大公は鋭いロシア非難を展開している。

例えば、ウクライナ侵攻が始まった当日である2022年2月24日、大公は早々に「死の収容所」設置の可能性を懸念したし、同年9月にはスロヴァキアの週刊誌『Plus 7 dní』に対して次のように述べた。

「ロシアは政府のふりをしたマフィアかギャングに支配されている。国家として正当性を与えてしまうことになるので、私なら絶対に和平交渉の相手にしない」

プーチン政権に対するカール大公の態度は、ヒトラー自殺後にその後継者として降伏寸前のナチス・ドイツを率いたデーニッツ政権を「デーニッツ・ギャング(бандой Дёница)」と呼び、独中央政府としてのいかなる権力も認めようとしなかった旧ソ連を思い起こさせる。彼は亡父の「プーチンこそが新たなヒトラー」だという見解を受け継いでいると――少なくとも現ロシアをナチス・ドイツの同類と見なしているのだと考えてよいだろう。

■「ロシアは中国のジュニア・パートナーにすぎない」

ハプスブルク家は親子2代にわたりプーチン政権をかなり危険視しているわけだが、今を生きているカール大公の世界観には、亡きオットー大公とは決定的に異なる点がある。

今年1月11日に62歳を迎えたカール大公は同日、オーストリア汎ヨーロッパ運動の代表としての「欧州の未来に関する演説」の中でこう述べている。

「中国の指導者たちにとって、ロシアはすでにジュニア・パートナーにすぎない。中国はとうの昔にロシアを凌駕しており、ロシアと同じく、一般的に西側が立っている自由、民主主義、法の支配、自由経済の制度に対する大きな脅威の一つになっている」

大公は「中国は独自のイデオロギーで新たな国際秩序を構築しようとしている」とも言っている。亡父が「最大の脅威」とみなしたロシアが核恫喝を実際に繰り返す時代にあって彼は、中国のほうが深刻な脅威だと捉えているのだ。

■カール大公「中国は2049年までに台湾を完全併合する」

カール大公は、中国がいずれ台湾侵攻に踏み切ると確信しているらしい。いわく、「中華人民共和国は2049年に建国100周年を迎える。北京はそれまでに台湾を完全統合することを明確な目標にしている。完全統合とは、その時までに戦災からの再建も終えていなければならないことを意味する」。

ポスト冷戦時代の初期に公然とプーチン政権を危険視した故オットー大公の慧眼には感服するほかないが、正直なところ、カール大公の主張にはそれほど目新しさは感じられない。下に挙げるように、中国脅威論はすでに西側ではかなり根強いものになっているからだ。

「もしプーチン大統領が勝利すれば『残虐な武力行使によって目的は達成できる』というメッセージを、モスクワと北京に送ることになる」(NATOのストルテンベルグ事務総長、今年2月1日)

「もしウクライナが陥落すれば、その翌日に中国が台湾を攻撃するかもしれない」(ポーランドのモラウィエツキ首相、同4月13日)

「中国は世界秩序を破り、多くの領土を獲得するという覇権主義的な野心を隠そうともしない」(チェコのパヴェル大統領、同6月14日)

しかし見方を変えれば、カール大公の見解が独自性に乏しく感じられるということは、「米中新冷戦」とまで表現される現代の国際情勢がどれほど緊迫化しているかを如実に示しているといえよう。

■親露政党が伸張する旧ハプスブルク諸国

今回ハプスブルク家に着目した理由は、ただ単に知られざる現代の同家を紹介したかったからというだけではない。大きな理由としてもう一つ、ハプスブルク家の旧領であるオーストリア=ハンガリー帝国の後継諸国が、欧州の未来に対する「不安の種」になってしまっていることが挙げられる。

ロシアのウクライナ侵攻以降、オルバーン首相の率いるハンガリーがEUの対露制裁の足並みを幾度も乱してきたが、いわゆる支援疲れにより、もしかするとそんなハンガリーに倣う「親露」の国が遠からず相次ぐかもしれないというのである――。

特に問題視されているのは、ハンガリーに北接するスロヴァキアだ。同国ではこの秋に総選挙が予定されているが、その結果、ウクライナへの武器供与と対露制裁に反対し、拒否権の行使にすら言及するロベルト・フィツォ元首相が返り咲く可能性が高いようだ。

またオーストリアでも、さまざまな世論調査によると、西側諸国の武器供与を停止したがっているヘルベルト・キックル氏の率いる極右政党「オーストリア自由党」が、国民党と社会民主党の伝統的な二大政党を抑えて第1党に躍り出る可能性が高いそうだ。

現チェコ大統領外交顧問の一人であるカレル・シュヴァルツェンベルク元外相は今年4月、諸国で支援疲れの雰囲気が広がりつつあることを受けて、自国の日刊紙「Právo」を相手にこう弱音を吐いている。

「欧米がウクライナ支援を継続することを願っているけれども、先行きが見通せない」

■日本や世界がウクライナを支援し続けるべき理由

支援疲れはヨーロッパに留まらず、世界最大のウクライナ支援国であるアメリカでも不安視されている。今年7月のCNNの世論調査によれば、米国民の過半数が援助継続に反対しているという。

NATO事務総長らが言うように、もしもロシアが「武力による現状変更」の成功例を世界に示したら、続いて中国が台湾侵攻に踏み切る可能性がさらに高まる。そうなれば「台湾有事は日本有事」という言葉の通り、地理的にみて日本への影響は必至だ。

わが国のウクライナ支援額は76億ドルにもなるが、GDPに対する割合でみればそこまで多いとはいえない。中国の台湾侵攻を避けるためにも、欧米情勢が不穏な今、日本はこれまで以上にウクライナを支援すべきなのだろう。

昔から日本においては、再評価の行きすぎが指摘されるほどハプスブルク帝国は高い人気があり、当然の流れとしてハプスブルク家のファンも多い。侵攻が長引く中、日本でも支援疲れが懸念されるが、ハプスブルク家の末裔(まつえい)が盛んに言及しているからという程度の理由でもよいので、より多くの人にせめてウクライナへの関心を保ってもらいたい。

故オットー大公が1995年に残した言葉をもう一つだけ紹介して、この記事の締めくくりとする。

※関口宏道「オットー・フォン・ハプスブルクからオットー・フォン・ヨーロッパへ」(『松蔭大学紀要』第17巻、2014年)

----------

皇室・王室ウオッチャー

日本の皇室やイギリス王室をはじめ、君主制、古今東西の王侯貴族、君主主義者などに関する記事を執筆している。歴史上でもっとも好きな君主は、オーストリア皇帝カール1世(1887~1922)。

----------

(皇室・王室ウオッチャー 中原 鼎)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

プーチンの天然ガス戦略が裏目で売り先が枯渇! 欧州はロシア離れで対中輸出も採算割れと米シンクタンク

ニューズウィーク日本版 / 2024年5月27日 14時59分

-

「覇気のない」演説から見えるプーチンの焦り ウクライナは逆に夏の反攻作戦準備に注力へ

東洋経済オンライン / 2024年5月14日 9時30分

-

「悪が勝利するために唯一必要なことは、善人が何もしないこと...」盟友ナワリヌイ・父ネムツォフの意思を受け継いで

ニューズウィーク日本版 / 2024年5月10日 16時10分

-

「プーチン宮殿」のポールダンス部屋が礼拝室に変身!その物騒な心境変化

ニューズウィーク日本版 / 2024年5月7日 16時24分

-

武力行使を伴わない外交はロシアに通用しない…プーチンの侵略を止めるために西側諸国がやるべきこと

プレジデントオンライン / 2024年5月5日 10時15分

ランキング

-

1日本政府が防衛費を上げる前にやるべき3つのこと 陸自予算の削減、新戦闘機開発の中止、耐震改修…

東洋経済オンライン / 2024年6月2日 8時0分

-

2マイナカードの保管をめぐり口論…ビールジョッキで40代女性の顔面を殴打 まぶたから流血の女性「殴られた」傷害容疑の50歳男「間違いない」

北海道放送 / 2024年6月2日 9時3分

-

3〈元ウルトラマン俳優の今〉沖縄でバー経営も失敗、最高106キロに激太り…芸能界を辞めた本当の理由と「生きるためになんでもやる」境地に至った引退後11年の日々

集英社オンライン / 2024年6月1日 12時0分

-

4「ロケ地巡りできません」 Number_iのMVに登場する団地に何が

毎日新聞 / 2024年6月2日 9時0分

-

5逮捕の男「やばい、帰らなくちゃ」=タクシー銃撃、公開捜査知り出頭か―埼玉県警

時事通信 / 2024年6月2日 12時23分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください