「鼻をほじる」「歯磨きをサボる」は要注意…最新研究でわかってきた"日常習慣"と"認知症"の意外な関係

プレジデントオンライン / 2023年9月19日 15時15分

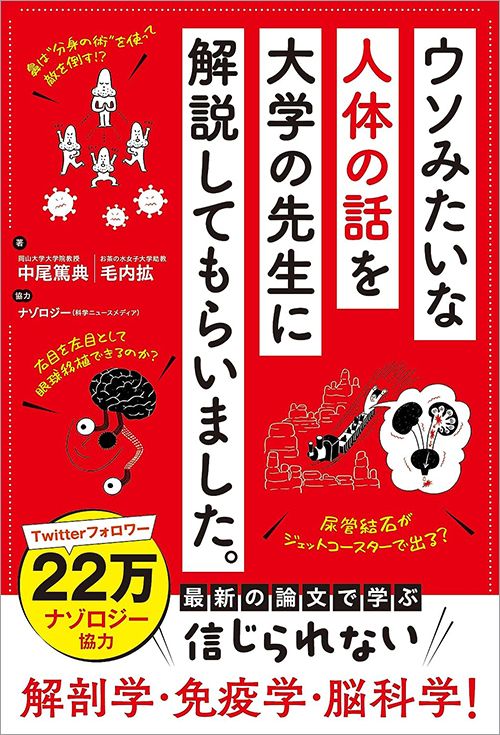

※本稿は、中尾篤典・毛内拡(著)、ナゾロジー(協力)『ウソみたいな人体の話を大学の先生に解説してもらいました。』(秀和システム)の一部を再編集したものです。

■「なぜ鼻づまりが起きるのか」がわかってきた

日本人の約3分の1がもっているといわれる花粉症などのアレルギー性鼻炎は、くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状を呈します。その患者数は現在も増加し続けており、特に鼻づまりは不快で集中力が低下し、睡眠障害の原因となることもあります。

私たち医師が鼻づまりの治療をするときは、鼻粘膜の炎症を取るような、広い範囲をカバーする薬を使うしかありませんが、最近、鼻づまりを引き起こす決定的な原因物質が特定されました。これは画期的なことで、今後アレルギー性鼻炎の治療に対する大きな進歩が期待されます。

いわゆる風邪薬というのは、風邪の症状を抑えるためのものであり、原因となるウイルスに直接作用するものではありません。花粉症も同様です。まず花粉症やウイルス感染症などで鼻粘膜が炎症を起こすと、血管から体液が周囲に漏れ、粘膜が腫れて空気の通り道が狭くなります。

こういう場合には、粘膜の血管を収縮させる薬や抗ヒスタミン薬を処方しますが、これらの薬は基本的には炎症を抑え、粘膜のむくみを取るものであり、鼻づまりの原因物質に直接効いているわけではありません。

これらの薬は心臓に影響したり、眠くなったり男性ならおしっこが出にくくなったりと様々な副作用がありますし、長期間使用すると耐性ができてきて、だんだん効かなくなってきます。

■東京大学の研究チームが明らかにしたこと

さて、東京大学の研究チームが、鼻粘膜の血管を刺激する物質は、エイコサジエン酸の代謝産物である15-hydroxy eicosadienoic acid(15―HEDE)と呼ばれる脂質であることを突き止めました(※1 ※2)。

※1 Nakamura T, et al. 8-iso-prostaglandin E 2 induces nasal obstruction via thromboxane receptor in murine model of allergic rhinitis. FASEB J. 2021; 35: e21941.

※2 Miyata K, et al. 15-hydroxy eicosadienoic acid is an exacerbating factor for nasal congestion in mice. The FASEB Journal. 2022; 36(1): e22085.

卵の白身に含まれる物質をマウスに与えると、アレルギー反応が起き、人間のアレルギー性鼻炎と同じ症状が出ます。この鼻腔内を洗って洗浄液に含まれる成分を調べてみると、この15―HEDEが多く含まれることがわかりました。

マウスの血管に蛍光色素を入れて調べると、15―HEDEを投与したマウスでは、蛍光色素が血管の外に漏れ出ていることがわかりました。さらに、15―HEDEの投与後のマウスの行動を観察したところ、呼吸困難を示す症状があり、呼吸回数が減って鼻づまりの悪化が見られたのです。

こうしてわかった鼻づまりの原因物質15―HEDEですが、次にこれをターゲットにした薬剤の開発へと向かっていきます。花粉症で悩む患者さんたちにとってさわやかな春が来る日も近いでしょう。

■鼻をほじると認知症のリスクが高まる

子供の頃、鼻をほじっていると、病気になるからやめなさいと注意されることがよくありましたが、最近「鼻から入った細菌が原因でアルツハイマー型認知症になる」という研究結果が発表され、注目を浴びています。

認知症の中で最も多いタイプのアルツハイマー型認知症は、認知症の約半数を占めるといわれ、脳の神経細胞が通常よりも早く減ってしまうことで認知機能が徐々に低下していく病気です。物忘れや時間・場所がわからなくなるなどの症状から始まり、悪化すると暴力や家庭崩壊にもつながりかねません。

アルツハイマー型認知症に感染症が関わっている可能性は以前から指摘されており、患者の脳にヘルペスウイルスが多く見られたとか、いわゆるカビのような真菌感染が見られたとかいう報告はこれまでもありました。

オーストラリアのグリフィス大学の研究チームは、アルツハイマー型認知症の患者の脳には高い確率で肺炎クラミジアが見られるという報告をもとに、肺炎クラミジアをマウスの鼻腔に塗りつけ、この細菌がアルツハイマー型認知症の原因かどうかを調べる実験を行いました(※3)。

※3 Chacko A, et al. Chlamydia pneumoniae can infect the central nervous system via the olfactory and trigeminal nerves and contributes to Alzheimer's disease risk. Sci Rep. 2022; 12(1): 2759.

■細菌は、傷ついた鼻粘膜から脳に達する

その結果、鼻腔に付着した肺炎クラミジアは、マウスの「嗅(きゅう)神経」を伝って脳に侵入し、鼻粘膜に感染してから24~72時間以内に脳への感染が起こっていました。しかも、肺炎クラミジアに感染したマウスの脳細胞は、感染症に反応してアミロイドβという成分を放出し脳組織に沈着させ始めたのです。

このアミロイドβはアルツハイマー型認知症の症状に関係が深いと信じられているタンパク質の塊のようなものです。この物質が神経細胞の外側に沈着すると、神経細胞が自殺して壊れ、記憶力や認知力が低下していくといわれています。

この現象は、特に鼻の内部組織が傷ついている場合によりはっきり見られました。つまり、アルツハイマーの原因となる細菌は、傷ついた鼻粘膜から脳に達し、アルツハイマーの原因をつくった、という話なのです。

鼻粘膜につながる嗅神経は、血液脳関門といういわゆる脳と外界とのフィルターを迂回して、直接脳につながっているといわれています。それは脳内に到達しにくい薬を、鼻から投与できるといった利点もある反面、細菌やウイルスが検問にひっかかることなく、脳の中に簡単に入っていけることを示しています。

■細菌やウイルスにとって鼻粘膜は「絶好の近道」

新型コロナウイルス(SARS―CoV―2)感染後、うつ病や頭痛、Brain Fog(頭にモヤがかかったようにぼんやりする症状)といわれる後遺症に悩んでいる患者は数多くいますが、こういった鼻からの経路で脳内にウイルスが入った結果であると考えている研究者もいます(※4)。

※4 Marshall M. COVID and the brain: researchers zero in on how damage occurs. Nature. 2021; 595(7868): 484-485.

しかし、これはあくまで動物実験で、直接鼻をほじることが認知症の原因であると断言はできません。とはいえヒトでも同様のことが起きるであろうことは容易に想像できます。

鼻粘膜は細菌やウイルスにとっては脳に入る絶好の近道なので、鼻をほじったり、無理に鼻毛を抜いたりして鼻腔上皮が傷つくと、こうした病原体の脳への侵入を促進させる可能性は十分にあるでしょう。

■歯磨きしないと糖尿病リスクが高くなる

目、鼻と来て次は口…ですが、口の中でも歯に絞ってお話をします。

医師の中には耳鼻咽喉科や眼科など特定の臓器や器官を専門とする特殊な医師もいますが、歯科医師はそれらの医師とも違って、医師とは全く別の「歯学部」という独立した課程で教育されます。法律上も医師が「医師法」によって規定された資格である一方、歯科医師は「歯科医師法」によって規定された資格です。

日本では1874(明治7)年に初めて医師資格付与制度ができましたが、そのときには歯科医師と医師は分かれていなかったようです。その後、医師法が制定された際に歯科医師は含まれず、現行のように医師と歯科医師が分かれた状態になっていますが、なぜ医師法に歯科が含まれなかったか、その理由は明らかではないそうです。

私たち医師は、歯の欠損部の修復、金属など人工物の被せ物や詰め物、入れ歯などの治療、歯列矯正といった治療は法的に行うことができません。歯科医師のみができます。こういった知識や技術の特殊性から、分岐していったのではないかと考えられています。

さて、歯の話に入りましょう。突然ですが、糖尿病と歯周病が密接に関係していることを知っている人はどれだけいるでしょうか。

そもそも、歯周病は口内にたまった歯垢が引き起こすものです。歯垢というのは、食べかすの中で増殖した細菌の塊ですが、この歯垢が慢性的な炎症を起こし歯周病の原因となるのです。炎症が起きると、サイトカインという炎症物質が、血糖を下げるホルモンであるインスリンの働きを妨げ、糖尿病を引き起こします。

■歯周病菌を放置してはいけない

また、糖尿病患者は、口の中が乾燥しやすく、唾液に栄養となる糖が増えるため、歯周病菌が増殖しやすくなります。こうして、糖尿病と歯周病は悪循環のサイクルとなっていくのです。

糖尿病患者は非糖尿病者と比較して、歯周病発症率が2.6倍高いという報告があります(※5)。それとは逆に歯周病の治療をすると血糖値が落ち着くといった報告(※6)もあり、両者は深い関係にあります。しかし、これまでの研究では歯周病菌がどのようにして糖の吸収や分解に異常を引き起こすのかは十分理解されていませんでした。

※5 Nelson RG, et al:Periodontal disease and NIDDM in Pima Indians. Diabetes Care.1990; 13: 836-840.

※6 Engebretson S, Kocher T. Evidence that periodontal treatment improves diabetes outcomes:a systematic review and meta-analysis. J Clin Periodontol. 2013; 40 Suppl 14: S153-163.

最近の研究で、歯周病菌は筋肉の脂肪化を引き起こすことがわかりました(※7)。筋肉内に蓄積する脂肪は筋内脂肪と呼ばれ筋内脂肪は、糖尿病の原因となるインスリンの機能低下を引き起こすのに加え、加齢・運動不足により増加します。

※7 Watanabe K, et al. Porphyromonas gingivalis impairs glucose uptake in skeletal muscle associated with altering gut microbiota. FASEB J. 2021; 35(2): e21171.

研究者たちは、筋肉の脂肪化と歯周病の関係を調べるにあたり、歯周病患者の骨格筋が脂肪化したときに放出される物質と歯周病菌の数を測定しました。結果は、歯周病菌の数が多い人ほど、骨格筋の脂肪化が進んでいることが明らかになりました。歯周病菌は筋肉を霜降り状態にする恐ろしい力を持っていることになります。

■臓器を傷つけ、がんや認知症の原因になる

またマウスを用いた実験では、歯周病菌を投与されたマウスで炎症関連の遺伝子数が上昇していることも明らかになりました(※8)。慢性的な炎症は臓器の機能低下やがんを引き起こします。

※8 Meyer C, et al. Role of human liver, kidney, and skeletal muscle in postprandial glucose homeostasis. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2002; 282: E419-E427.

例えば肝臓の炎症は肝硬変を経て肝がんになることが知られていますし、脳における慢性的な炎症は認知症の原因にもなります。歯周病菌は筋肉を奪うだけでなく、感染によって肉体に傷もつけているようです。

歯周病菌の悪影響はまだあります。筋肉は、食事で摂取した糖分の多くを吸収しグリコーゲンとして蓄え、飢餓などに備えてエネルギーを蓄える貯蔵庫としての役目があります。ところが歯周病菌に感染したマウスは、筋肉に吸収される糖の量が減り、同時に血糖を下げるインスリンの効き目が大きく落ちていることが確認されました。

つまり、筋肉による糖吸収を抑え、結果的に血糖値が上がるという悪影響を及ぼしているのです。さらに腸内細菌を調べると、歯周病菌は腸内細菌叢の腸内細菌の多様性を損なっていることも示されました。

■「凶悪な菌」が口の中に住み続けている

今回の研究により、歯周病菌は血糖値を上げるという直接的な糖尿病の原因となるだけでなく、筋肉を脂肪化させ身体に炎症を起こし、腸内細菌の多様性を奪うことが示されました。

地球上に存在する菌の中でも、歯周病菌は私たちの身体にとって非常に有害な部類に入ります。人間の口の中になぜこのような凶悪な菌が住みつけるのかは謎のままです。

糖尿病の予防には運動、生活習慣の是正などがありますが、それに加え念入りな歯磨きもおすすめです。

----------

医師、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科救命救急・災害医学講座教授

1967年京都府生まれ。岡山大学医学部卒業。ピッツバーグ大学移植外科(客員研究員)、兵庫医科大学教授などを経て、2016年より現職。著書に『こんなにも面白い医学の世界 からだのトリビア教えます』『こんなにも面白い医学の世界 からだのトリビア教えますPart2』(共に羊土社)がある。

----------

----------

脳神経科学者、お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系助教

1984年、北海道函館市生まれ。2008年、東京薬科大学生命科学部卒業、2013年、東京工業大学大学院総合理工学研究科博士課程修了。博士(理学)。日本学術振興会特別研究員、理化学研究所脳科学総合研究センター研究員などを経て2018年より現職。同大にて生体組織機能学研究室を主宰。専門は、神経生理学、生物物理学。著書に、第37回講談社科学出版賞受賞作『脳を司る「脳」』(講談社)、『面白くて眠れなくなる脳科学』(PHP 研究所)、『脳研究者の脳の中』(ワニブックス)などがある。

----------

(医師、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科救命救急・災害医学講座教授 中尾 篤典、脳神経科学者、お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系助教 毛内 拡)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

内臓脂肪がたった3週間で落ちる!? 50代からのぽっこりお腹解消3つの簡単アプローチ【医師解説】

ハルメク365 / 2024年6月16日 22時50分

-

3週間で腹囲最大-6cm!50代60代女性が効果を実感「内臓脂肪撃退プログラム」【体験談】

ハルメク365 / 2024年6月9日 18時50分

-

口の中の問題は口の中だけにとどまらない…全身病のリスク因子に【第一人者が教える 認知症のすべて】

日刊ゲンダイ ヘルスケア / 2024年6月4日 9時26分

-

世界初、歯周病治療機器が医療機器承認を取得

PR TIMES / 2024年6月3日 16時45分

-

歯を失う原因第一位の「歯周病」防ぐには ロッテが発信

食品新聞 / 2024年5月19日 16時3分

ランキング

-

1"歯かせ"に聞く「正しい歯の磨き方」- 歯磨きは長時間ほどいい? すすぎは何回? 歯周病を放置するとどうなる?

マイナビニュース / 2024年6月17日 14時30分

-

2「熱中症の怖さを伝えても微動だにしない」猛暑なのに冷房をつけない頑固な老親が素直になる必殺フレーズ

プレジデントオンライン / 2024年6月17日 8時15分

-

3トヨタ「ルーミー」の対抗馬! 全長約3.8m&背高スライドドアのスズキ「小型ハイトワゴン」何がいい?「ソリオ」の魅力とは?

くるまのニュース / 2024年6月16日 8時10分

-

4最近“魚眼レンズ”がバズり中!? TikTokの『回転魚眼レンズ』やCapCutの『魚眼レンズ』を使った加工を紹介

isuta / 2024年6月17日 18時0分

-

5自転車「逆走」が招く重大事故 ドライバーには「一時停止無視のママチャリ」も恐怖

NEWSポストセブン / 2024年6月16日 16時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください