「オレを障害者扱いするのか!」医師や家族に激高したIQ145のエリート船長が夜間警備の仕事に就くまで【2023上半期BEST5】

プレジデントオンライン / 2023年9月19日 18時15分

■体力があっても球技が苦手な人が多い

(前編から続く)

――発達障害のひとつである「ASD(自閉スペクトラム症)」にはどんな特性があるのでしょうか。

【加藤進昌 東京大学名誉教授】ASDの特性としては「相手の表情や気持ちが読めない」「こだわりが強く、変化を嫌う」「専門的な話を一方的にしゃべり続ける」といったことが挙げられます。

これは書籍では触れていませんでしたが、「発達性協調運動障害(DCD)」という特性もあります。要するに協調運動機能が乏しく、体力があっても手と足を協調してうまく動かすのが難しいというものです。

たとえば、野球やサッカーのようなチームワークが要求されるスポーツが苦手な方が多いです。野球で言うと、サインを読んで動くとか、相手の動きを見てサッと先に走るといったことがほとんどできません。こういった動きをする必要があるスポーツは野球以外にもたくさんあるので運動全般が苦手だと思われがちですが、腕相撲ができないという意味ではありません。マラソンとか登山のようなスポーツは結構得意だったりします。マラソンは個人競技で時間との闘いであり、「数字」という彼らの大好きな明確な指標があるのがいいのでしょう。

この特性は多くのASD患者に当てはまるので、初診の患者さんには「スポーツは好きですか? 球技は得意ですか?」といった質問をして診断の参考にしています。

■IQ145の夫に苦しめられた妻

――書籍のなかで、国内航路の船長を務めたエリート男性について書かれています。どのような患者さんだったのでしょうか?

【加藤】ASDと診断された、IQ145のBさんの話ですね。Bさんは妻と娘と息子の4人家族で、家族はBさんによって長い間苦しめられてきました。

たとえば、Bさんの娘は、子どもの頃、父の日のプレゼントとして贈ったハンカチを「なんだ! このボロ雑巾みたいな布は!」と投げつけられました。ほかにも、妻が肉親を亡くして悲しんでいる横で、Bさんは好きなテレビ番組を見ながら大声で笑っていたといいます。

Bさんはわざとそう振る舞ったのではなく、人の気持ちを察することができないんですね。あまりにそうしたことが続くので、妻と娘がBさんを連れて私の診療科で受診し、ASDと診断しました。Bさんは「私の本当のIQは145どころじゃない。155以上あるはずだ」と息巻いていましたね。診断の際に用いるIQテストの理論上の最高値は155なので、よく覚えています。

そこまでは良かったのですが、家族の申請によって取得された「精神障害者保健福祉手帳」が自宅に送付されてきたときに、Bさんは「俺を障害者扱いするとは何事だ!」と激怒したそうです。

――なぜBさんは、怒ってしまったのでしょうか。

【加藤】「手帳」は「障害者」が取得するものであることはわざわざ説明するまでもないと思っていたのですが、ASDと「障害」がBさんの中で結びついていなかったようです。さらに、Bさん自身は困りごとを抱えている意識はありませんでしたから、いきなり「障害者」の判を押されたような気持ちになったのではないかと思います。

Bさんはそれ以来、自分を「障害者」扱いした私の診察は一度も受けに来ていません。本人に代わって、Bさんの妻が3カ月に一度、経過を報告するために、私のもとに通い続けています。

■障害の特性にあった倉庫の夜間警備員に就職

――診断を受けたあと、Bさんはどのような生活を送っているのでしょうか?

【加藤】Bさんの妻によると、その後、国内航路の船長の仕事を定年退職し、いまは倉庫の警備員をしています。夜間の倉庫の見回りの仕事は、実はASDの人に非常に向いている職業です。見回りは時間やルートが決められているルーティンの繰り返しなので、変化を好まないASDの人が安心して取り組める仕事なのです。こうして、定年後も、Bさんは自分のやりたい仕事を見つけて、充実した人生を送っているそうです。

妻は、「いまの夫婦関係の状態は以前と比べて良くなった」と話しています。Bさんは国内航路の船長を辞めたあと、仕事の責任感や緊張から解放されたのか、家にいるときの表情も少し柔らかくなり、前ほど怒らなくなったそうです。

■障害はなくならないが、理解することはできる

【加藤】もっとも、BさんのASDの特性そのものがすっかりなくなったわけではないので、今後なにか、思いも寄らない“事件”が起きないとも限りません。しかし、妻もBさんとの長い結婚生活を経て、ASDの特性を十分把握し、どのような事態がBさんを混乱させるのか、どうすればBさんの怒りがおさまるのかといったノウハウは、ある程度心得ています。ですから、大抵の“事件”なら乗り越えることができるでしょう。

Bさん夫婦は、確かに一般的な夫婦関係とは少し違うかもしれませんが、お互いが適度に距離をおき、干渉しすぎず、落としどころを探りながら、うまく関係を保っています。

■治らないが、「困り感」は解消できる

――発達障害ではどのような治療を行うのでしょうか。

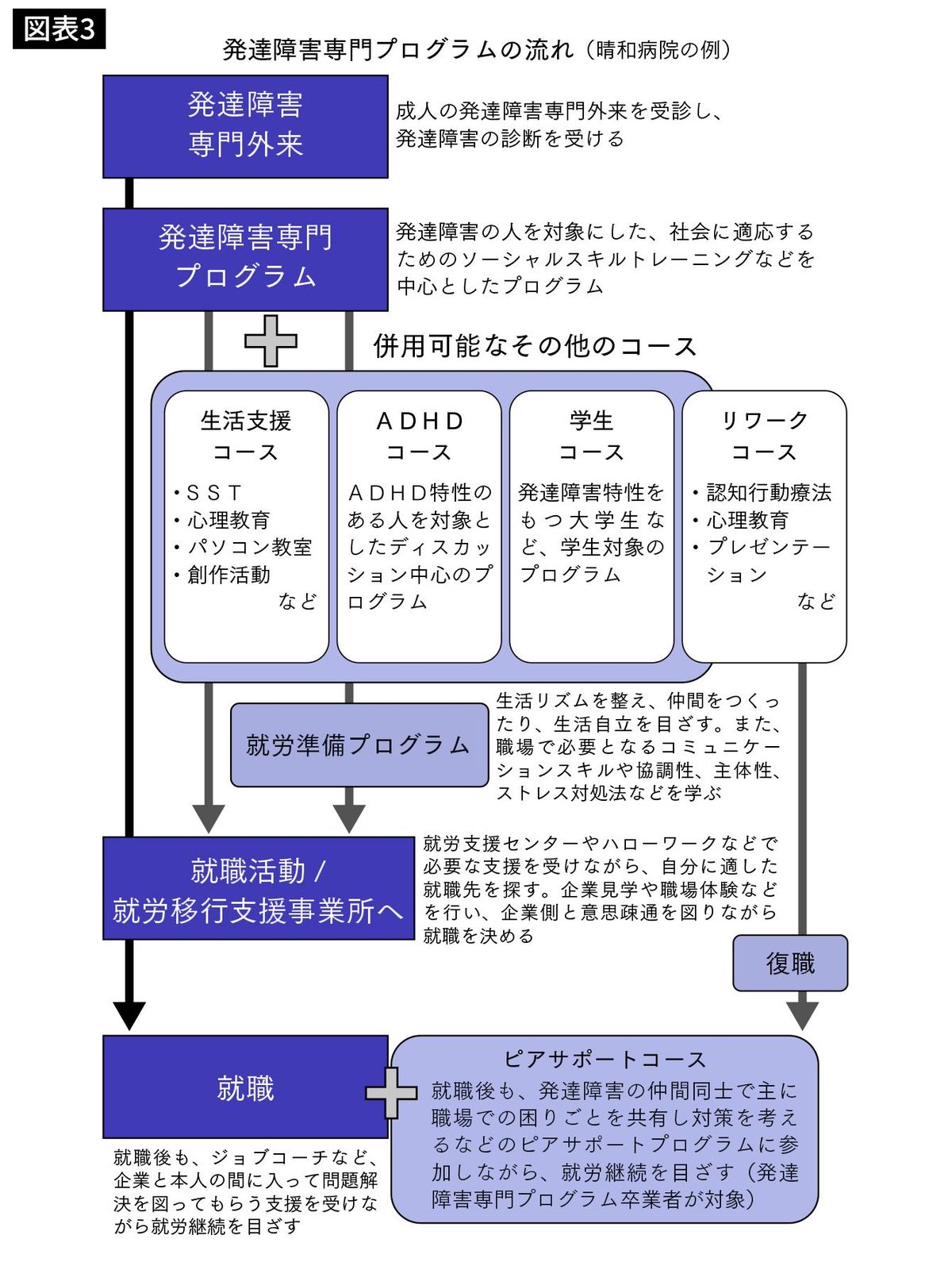

【加藤】そもそも発達障害は脳の機能障害なので、完治を目指す治療は困難です。このため障害を抱えながらも、生きやすくなるための取り組みを行っています。私の診療科で主に行っているのはデイケアです。

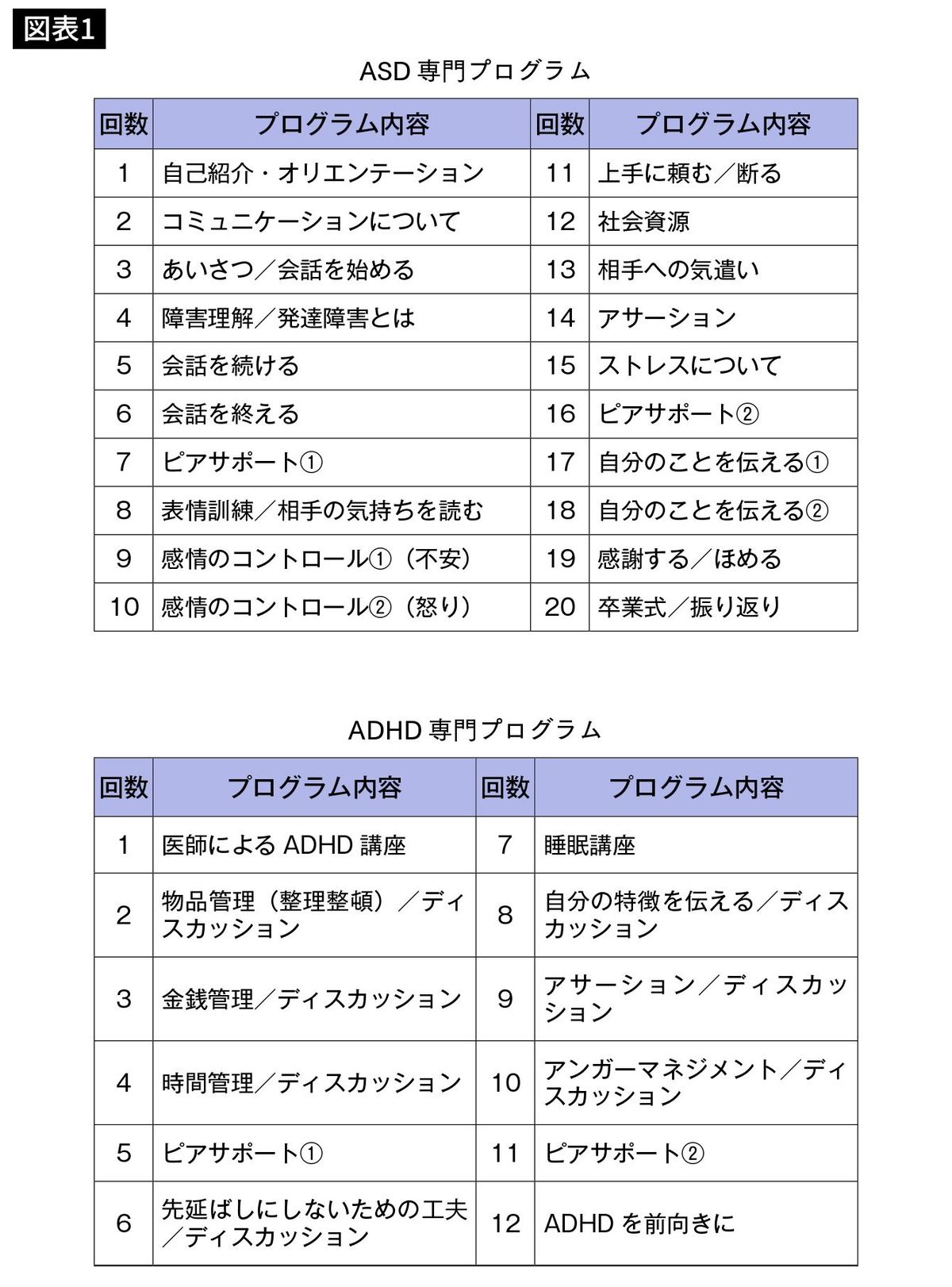

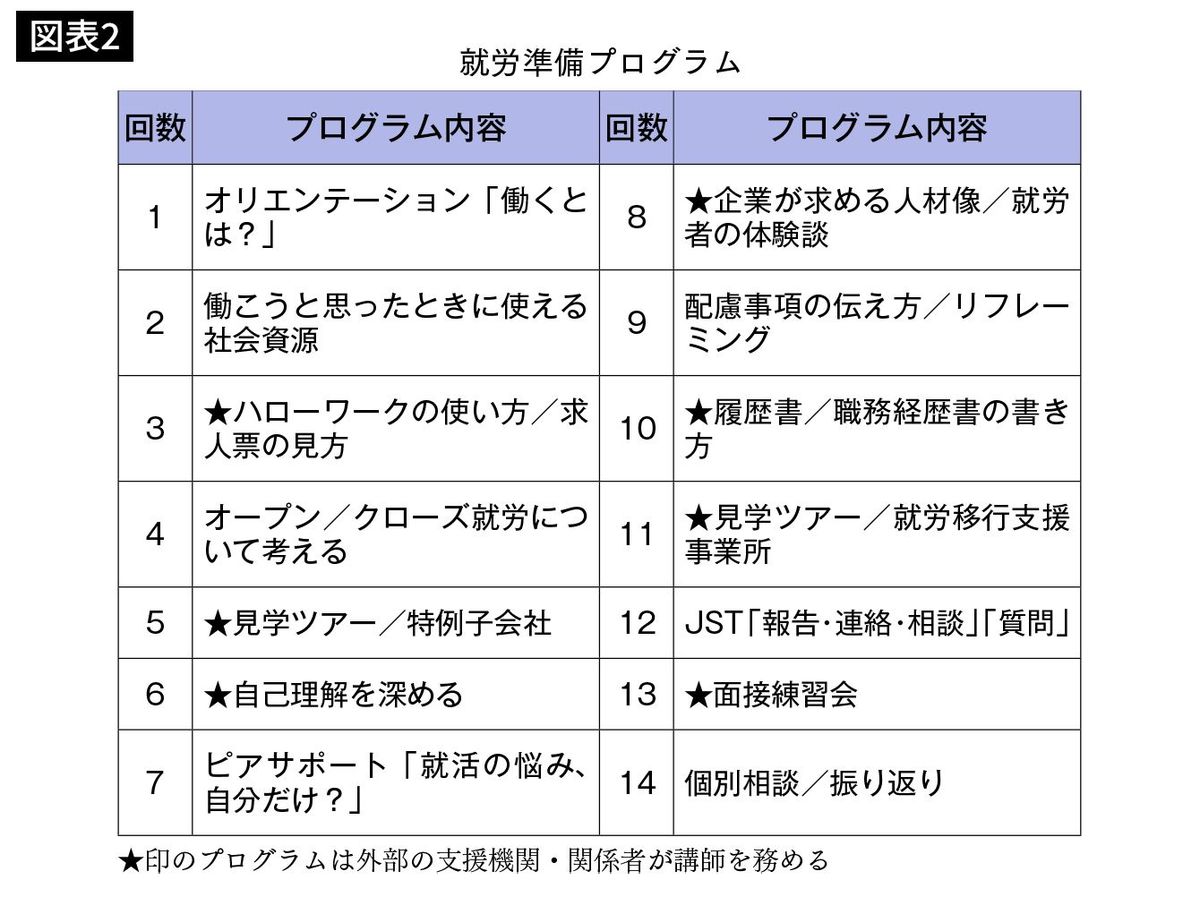

デイケアでは、ASDやADHDなどの障害に応じて、同じ悩みを持つ仲間と集まり、悩みを共有するプログラムを受けます。デイケアは昼食をはさむ6時間のプログラムですが、半分の3時間で取り組むショートケアもあります。デイケアもショートケアも、ASDの人向け、ADHDの人向け、就労を目ざしている人向けなど、個人の特性(属性)や要望に応じたプログラムが用意されています。そうしたプログラムにより、脳の機能障害自体は治りませんが、発達障害を持っていることによって生じる本人の生きづらさや、周囲の人の「困り感」をある程度解消できることが分かってきました。

これまではASDの特徴として「凝集(ぎょうしゅう)性」がないということが指摘されてきました。シンプルにいえば、複数人で群れることを好まない、ということです。ですが、デイケアを行うようになってから、そうとも言い切れない側面が見えてきました。

■「生まれて初めて居酒屋に来た」と喜ぶ患者も

たとえば、大学卒業後に約5年間にわたって引きこもっていた患者さんは、デイケアを始めたことで週1回は出てこられるようになりました。デイケアのメンバーと一緒に居酒屋に行って「生まれて初めて居酒屋に来た」などと楽しそうに過ごせるようになったのです。

デイケアのメンバーが多くなってくると、メンバー同士で麻雀やゲームをするグループが自主的に立ち上がるようになります。スタッフが働きかけなくても自主的にグループを立ち上げ、悩みを共有することで「困り感」を解消することができるということが、この15年間で分かってきました。

デイケアなど、同じ立場にある仲間同士の支え合いを「ピアサポート」と呼びます。脳の機能障害自体は治りませんが、こうしたピアサポートを通じて、社会に参加できる人が増えてきている点においては、ある種の「治療」として機能していると考えています。

一方で、いわゆる「発達障害グレーゾーン」と呼ばれるような人にデイケアの様子を見せると、「私は参加しなくて大丈夫です」と答えるケースがほとんどです。ASDを抱える人にとっては癒しになっているのですが、そうではない人にとっては居心地の悪い場所に見えてしまうようです。

■「ASDの夫」の当事者会で見えたもの

――ほかにはどのようなピアサポートを行っていますか。

【加藤】ASDの夫に悩まされている状態を俗称で「カサンドラ症候群」と呼びますが、私たちは「カサンドラ症候群の夫」すなわちASD当事者男性の会を2022年から始めています。

――「カサンドラ症候群の妻」ではなく、ASDの当事者である夫の会ということでしょうか。

【加藤】そうです。私たちも最初は、夫とうまくいかない女性を集めた「カサンドラ症候群の妻の会」を運営していました。そのなかで、妻の会に悩みの種である夫を連れてくる女性が何人かいたんですね。

その夫たちも、妻の気持ちを汲めずに見当違いの言動や行動をしてしまってはいるものの、妻のために現状を変えたいとは思っているようでした。そこで、そうした夫たちが集まってできたのが「カサンドラ症候群の妻を持つ“夫”の会」でした。

ある参加者が「専門的なことを一方的に話し続けてしまう」「口頭で頼まれたことをすぐに忘れてしまう」といった失敗談を話すと、ほかの参加者も「俺もそういうことがあるなぁ」と共感しています。そうして当事者が癒されながら、改善点を見出していく。そうした作用が、ピアサポートにはあると思います。

■「治す医療から、治し支える医療」を目指す

――今後の取り組みについて教えてください。

【加藤】引き続きピアサポートを拡大していきたいです。最近では、発達障害当事者の家族がお互いを支え合うピアサポートも始めています。

発達障害の診療を専門的に行う新しい病院の建設も進めています。この病院では、いままで行ってきたデイケア・ショートケアに加え、宿泊型自立訓練・生活訓練を行える施設を設置し、「治す医療から、治し支える医療」を目指して、生活・就労支援につなげていきたいと考えています。そうした施設を利用して、さまざまな特性を持っている人たちのピアサポートを運営していきたいと考えています。

----------

東京大学名誉教授、医師

1947年、愛知県に生まれる。東京大学医学部卒業。帝京大学精神科、国立精神衛生研究所、カナダ・マニトバ大学生理学教室留学、国立精神・神経センター神経研究所室長、滋賀医科大学教授などを経て、東京大学大学院医学系研究科精神医学分野教授、東京大学医学部附属病院長、昭和大学医学部精神医学教室主任教授、昭和大学附属烏山病院長を歴任する。東京大学名誉教授、昭和大学名誉教授、公益財団法人神経研究所理事長。医師、医学博士。専門は精神医学、発達障害。2008年、昭和大学附属烏山病院に大人の発達障害専門外来を開設し、併せてASDを対象としたデイケアを開始。2013年からは神経研究所附属晴和病院(現在は新築中につき小石川東京病院で診療中)でもリワークプログラムと組み合わせた発達障害デイケアを開設した。2014年には昭和大学発達障害医療研究所を開設し、初代所長に。脳科学研究戦略推進プログラムに参画するなど、一貫して発達障害の科学的理解と治療、研究に取り組んでいる。2023年より東京都発達障害者支援センター成人部門(おとなTOSCA)が神経研究所(小石川東京病院)に開設され、成人発達障害の相談を広く受け付けている。

----------

(東京大学名誉教授、医師 加藤 進昌 構成=佐々木ののか)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

徹底解説・第3弾 男性更年期・治療と予防 危険な〝ダブル炭水化物〟を止めよう ラーメン・半チャーハンセットは男性更年期障害の敵 バランスよい「定食」を

zakzak by夕刊フジ / 2024年6月14日 6時30分

-

徹底解説・第3弾 男性更年期・治療と予防 睡眠の質の低下とテストステロンが関係 AMSスコアは必ずしも〝つらさ〟とは相関しない

zakzak by夕刊フジ / 2024年6月11日 16時14分

-

神経線維腫症1型とうまく付き合うための2つのポイント

QLife / 2024年5月27日 10時0分

-

子供全体の1、2割に発達障害の可能性…大学病院の医師が「ゲームを止めない子供」に勧める声かけの種類

プレジデントオンライン / 2024年5月25日 15時15分

-

「ティッシュがいつもの場所にないと激怒」発達障害のパートナーをもつ人が陥る「カサンドラ症候群」のつらさ

プレジデントオンライン / 2024年5月20日 7時15分

ランキング

-

1"歯かせ"に聞く「正しい歯の磨き方」- 歯磨きは長時間ほどいい? すすぎは何回? 歯周病を放置するとどうなる?

マイナビニュース / 2024年6月17日 14時30分

-

2「熱中症の怖さを伝えても微動だにしない」猛暑なのに冷房をつけない頑固な老親が素直になる必殺フレーズ

プレジデントオンライン / 2024年6月17日 8時15分

-

3トヨタ「ルーミー」の対抗馬! 全長約3.8m&背高スライドドアのスズキ「小型ハイトワゴン」何がいい?「ソリオ」の魅力とは?

くるまのニュース / 2024年6月16日 8時10分

-

4最近“魚眼レンズ”がバズり中!? TikTokの『回転魚眼レンズ』やCapCutの『魚眼レンズ』を使った加工を紹介

isuta / 2024年6月17日 18時0分

-

5自転車「逆走」が招く重大事故 ドライバーには「一時停止無視のママチャリ」も恐怖

NEWSポストセブン / 2024年6月16日 16時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください