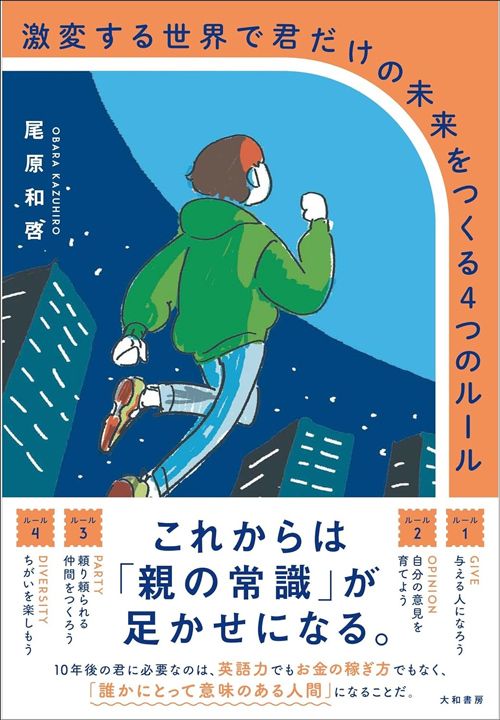

グーグル社員をうならせた…転職13回のIT評論家が考える「自由に幸せに生きる」ための4つのルール

プレジデントオンライン / 2023年9月20日 11時15分

※本稿は、『プレジデントFamily2023秋号』の一部を再編集したものです。

■スマホケースが売れるワケ

スマホ売り場に行くと、いろいろな種類のスマホケースがズラリと並んでいますが、これってちょっと不思議な光景だと思いませんか?

スマホを保護するという機能的には、一つ持っていれば十分のはず。そんなに壊れるものでもないですよね。それでも売れているのは、一人が複数のスマホケースを買うから。デザインの違うものをいくつか持って、用途や気分で付け替えるのです。なかには数万円もするブランド物のケースにこだわる人もいます。

つまり、“役に立つ”という機能だけでスマホケースを選んでいるのではないのです。

日本が右肩上がりの経済成長をしていた時代はこうではなかった。誰もが欲しがる高機能な商品にみんなが飛びつき、同じ商品を競い合って買っていました。役に立つものを均質に、安く、早く提供するのが企業にとっての“正解”でした。

ところが企業がせっせと良質な商品を作り続けた結果、世の中には「ないもの」がなくなりました。おいしい食べ物も、おしゃれな衣服も、家電だって、昔よりはるかに低価格で誰もが手に入れられるようになりました。

つまり、役に立つだけのものは、誰も欲しがらない。「他の人は知らないが、これは自分にとっては意味があるんだ」という、買う人個々人の納得感とか、こだわりとか、なぜか心引かれるとか、そういう部分に響いているわけです。みんなが自分の心に従って、買うものを選ぶ時代ということもできます。

これは商品だけの話ではありません。人材についても同じです。かつては自分自身を会社に最適化させ、ミスを犯さず、身を粉にして働くことが“正解”でした。そうしていれば終身雇用制度と年功序列によって守られ、一生安泰、という黄金の図式がありました。

でも、もうそんなものはない。頭がいいとか、知識があるとか、モノ作り時代に重視されたスペックは、もはやAI(人工知能)にはかないません。

みんなが自分の心に従う時代には、そうしたスペックよりも、その人の中身が大事になります。「この人といると、なぜか心が安らぐな」とか「ぜひこの人と一緒に難しい仕事にチャレンジしてみたいな」と思われる何かを持つ必要がある。

言い換えれば「誰かにとって意味のある“内面”を持った人間」にならなければいけないというわけですね。「みんなと同じ」ではなく「自分ならでは」「自分らしさ」「自分にとって」を追求していくことが大切になるのです。

ずいぶん自己中心的な生き方だなと思うかもしれませんが、そういうことではありません。正解のない時代には、自分で自分なりの答えを見つけていかなければならないということ。「自分の人生を自分で決められる人間」にならなければいけないのです。自分の好き嫌いや意見、価値観をしっかりと持ったうえで、自分にとってふさわしい生き方を自分自身でしっかりと選べる人間に育つべきだということです。

■グーグル社で味わった「自己中心的利他」の幸せ

「自分の人生を自分で決められる人間」になるために、僕は「4つのルール」というものを示しています。

「自分の意見を育てよう」

「頼り頼られる仲間をつくろう」

「違いを楽しもう」

の4つです。

ここでちょっと僕の話をしましょう。

僕はこれまでに13回転職していますが、グーグル社の社員になったときのこと。当時、日本の携帯電話は独自の進化を遂げていて、様々な機能が開発されていました。前職でiモード事業の立ち上げにも携わっていた僕には、知識と経験がたっぷりあったんですね。それをグーグル社の外国人の仲間たちに話したんです。

彼らはみな好奇心旺盛で、頭のいい人たちばかり。みんな目を輝かせて、「オバラの言うことって、こういうこと?」「その話、もういっぺんして!」と食いついてくる。

この話には、前述した「4つのルール」がすべて含まれています。

グーグル社に入社したとき、僕はすでに何度も転職していたので、その経験を通して自分のやりたいことや理想、価値観というものをしっかりと持っていました。「ITが人を自由にするんだ」という信念と、一歩進んだ技術をわかりやすく人に伝えるのが自分の使命だという思いがあった(=自分の意見を育てよう)。

だからこそグーグル社の社員たちに、自分の知っていることを一生懸命伝えようとしたわけです(=与える人になろう)。

ただ、へたくそな英語でまくしたてる僕は、どう考えても異質な存在。でも、彼らはその違いを受け入れ、楽しんで、僕の話に耳を傾けてくれた(=違いを楽しもう)。

子供たちが生きるこれからの社会では、凸凹のある人材のほうが魅力的になるはずです。凸で人から信頼され、凹で人から愛される。そうやって凸凹のある仲間同士が集い、それぞれの凸凹を尊重し、補い合うのがこれからの社会であり、チームです(=頼り頼られる仲間をつくろう)。

当時の僕に当てはめれば、英語がへたなところが凹、みんなの知らないソフトウエアなどの知識があるところが凸。周囲の人たちは僕の話を聞きながら、「それってこういうことでしょ?」と言い換えて、確認しながら、僕のつたない英語力を補ってくれました。

人と違うことを心配しなくていいし、むしろ人間の本当の価値は、みんなと違うところに宿るのだと、僕は思います。

グーグル社での経験は、自分にとっては当たり前のことでも、人にとっては貴重なこともあるんだな、と思ったと同時に、仲間たちが喜んでくれる情報をギブ(与える)できたことが無性に嬉しかった。見返りがあるからとか、自分の得になるからとかではなく、ただただ嬉しいのです。

自分が何かを仲間に与える。ありがとうと言われる。自分はその人にとって、有難い、得難い人材になれたのだなという実感があります。

僕はただ、自分が好きな道を歩み、自分が納得できる生き方をするために転職をしてきたのですが、その過程で身に付けた知識や考え方が、誰かにとって価値のあるものだということは、本当に嬉しいし、幸せなことです。僕はこれを「自己中心的利他」と呼んでいます。

一人一人の自己中心的利他を互いに認め合って響き合い、仲間となって助け合いながら、みんなが自由に、幸せに生きる社会。それが僕が描く未来の姿です。いまの子供たちが、そんな社会の中で、楽しげに活躍する姿を想像すると、僕もワクワクしてきます。

■子供の怒りに着目! こだわりが隠れています

では、どうすればわが子を「自己中心的利他」で「自分の人生を自分で決められる人間」に育てることができるのでしょうか。

実はとても簡単なことで、子供の“好き!”にブレーキをかけないこと。それだけです。

ただ、親世代にとっては、ここが難しいところです。何せ我々親世代は、大なり小なり会社や社会の価値観に依存してきた部分がありますから。

まず大切なことは、子供が自分の好きなことに向けて踏み出した一歩に、親が気づいて寄り添うことだと僕は思います。

子供は親に対して、常に何かを発信したがる生き物です。「今日はこんなことがあった」「こんなことが嬉しかった」と話しかけてきます。そういう言葉に耳を傾けると、自分の子供は何に興味があり、何を嬉しいと感じるのかをキャッチできます。

そのときに、それが何であれ否定しないこと。「いいね」「楽しそうだね」「ちょっと一緒に調べてみようか」と、親も興味を持ってみることです。

なかなか発信できない子には、親のほうからいろいろと声かけをしてみればいい。わが家でも娘が幼かったときは、毎晩寝るときに、「今日は何が楽しかった?」「ありがとうと思ったことは何?」と話す時間をつくりました。実際に話していたのは妻ですけれど(笑)。

そんな娘もいまではすっかり成長して、僕のほうが教わる立場になることも。テクノロジーに関しては僕のほうが知っていても、「いまの若者が何を楽しんでいるのか」なんかについては、17歳の娘が先生です(笑)。

子供の“怒り”や“イライラ”に着目してみるという方法もあります。

怒りやイライラには、その人の根幹が表れるもの。人の遅刻にイラッとする人は、時間を守ることを大切にしている人ですし、話をスルーされたことに憤りを感じる人は、普段から人の話をしっかりと受け止めようと努力している人だったりします。怒りやイライラの裏には、子供の好きやこだわりが隠れているのです。

■ITを使った学びで好きなことを楽しみながら

さて、子供の「好き」がわかったら、どうするか。「小さな階段を与えて(スモールステップといわれるものですね)、好きなことを楽しませる」に限りますが、これがなかなか難しい。そこで、ITの出番です。

たとえばChatGPTを使えば、難しい科学技術や社会問題について、子供のレベルに合わせた解説文を自動生成してくれます。

生成AIが絵画を自動生成できるようになったとき、ある知人がこう言いました。

「これでやっと美術が音楽に追いついたってことだね」

それまで美術は“術”を学んでからでないと楽しめなかったわけですが、これからは音楽のように誰もが楽しめる“美楽”になったのだと。理科や数学も、理楽や数楽として、その子に合わせた“小さな階段”で、楽しみながら学べる時代になったのです。

事実、TikTokやYouTubeを使って、子供たちはすでに、勝手に楽しみながら、興味のあることを学び始めています。

最近では、授業もYouTubeでやるべきだ、なんて声もある。確かによくできる子は倍速で聞いてどんどん先に進めるし、わからない子は何度でも聞き返せばいい。自分のペースで学べるので合理的です。

学ぶことは楽しい。学校も楽しい。社会は学校よりももっともっと楽しいはず。自分自身の“好き”に、自分自身のやり方で取り組んできた子供は、考える力や、自分の生き方を自分で決める力に加え、そうしたポジティブな気持ちも身に付けていくはずです。

僕は過去25年間、「インターネットを使って人間が楽しみながら成長できるプラットフォームづくり」を手がけてきました。いま、それが現実のものとなりつつあります。

子供が好きなことに熱中し始めると、他の子供たちとの違いが生まれてきます。当然ですよね。好きなことも、そこに対するアプローチも違います。

ところがそれを認めることが、親世代にとってはなかなか難しい。子供の頃から「みんなと一緒」を求められ、均一でバランスの取れた人材であることが重んじられる社会で生きてきたわけですから。ついつい子供に干渉し、「好き」にブレーキをかけたくなりますが、ここをグッと我慢し、子供の邪魔をしない。これだけです。

----------

IT批評家

1970年生まれ。京都大学大学院工学研究科応用システム専攻人工知能論講座修了。マッキンゼー・アンド・カンパニーを経て、NTTドコモのiモード事業立ち上げ支援、リクルート(2回)、ケイ・ラボラトリー(現:KLab、取締役)、コーポレイトディレクション、サイバード、電子金券開発、オプト、Google、楽天(執行役員)の事業企画、投資、新規事業に従事。経済産業省対外通商政策委員、産業総合研究所人工知能センターアドバイザー等を歴任。著書に『アフターデジタル』(共著、日経 BP)、『ITビジネスの原理』(NHK出版)、『モチベーション革命』(幻冬舎 NewsPicks book)、『プロセスエコノミー』(幻冬舎)など多数。

----------

(IT批評家 尾原 和啓 構成=田中義厚)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

定年後「何者でもない人間」になったとき残るものはあるか…和田秀樹「50代以降はとことん楽しめ」という理由

プレジデントオンライン / 2024年6月17日 16時15分

-

MA55IVE THE RAMPAGEが“独学”で身につけたものとは? アニメ『喧嘩独学』をクールに盛り上げる主題歌「Wild Boy」

ガジェット通信 / 2024年6月14日 17時0分

-

MONO NO AWARE「仲間がいるだけでありがたい」 “食”にスポットを当てた5thアルバム

ananweb / 2024年6月11日 22時0分

-

亀梨和也、40歳目前で「自分が抜けていることをやっと納得し始めました」

ORICON NEWS / 2024年6月5日 8時0分

-

これをやると子供が目をキラキラ輝かせて頑張る人間になる…和田秀樹「子供の野心を引き出す親の声かけ」

プレジデントオンライン / 2024年5月26日 15時15分

ランキング

-

1"歯かせ"に聞く「正しい歯の磨き方」- 歯磨きは長時間ほどいい? すすぎは何回? 歯周病を放置するとどうなる?

マイナビニュース / 2024年6月17日 14時30分

-

2「熱中症の怖さを伝えても微動だにしない」猛暑なのに冷房をつけない頑固な老親が素直になる必殺フレーズ

プレジデントオンライン / 2024年6月17日 8時15分

-

3最近“魚眼レンズ”がバズり中!? TikTokの『回転魚眼レンズ』やCapCutの『魚眼レンズ』を使った加工を紹介

isuta / 2024年6月17日 18時0分

-

4トヨタ「ルーミー」の対抗馬! 全長約3.8m&背高スライドドアのスズキ「小型ハイトワゴン」何がいい?「ソリオ」の魅力とは?

くるまのニュース / 2024年6月16日 8時10分

-

5コスパ抜群なPB家電の賢い選び方【買って得モノ&夏のトレンド大調査】

&GP / 2024年6月17日 20時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください