支持率は最低水準なのになぜか危機感ゼロ…岸田首相がとにかく前向きでいられる本当の理由

プレジデントオンライン / 2023年9月20日 14時15分

■人事は「次の首相」を弱らせる最後のチャンスだった

岸田文雄首相はかつて「首相になってやりたいこと」を問われて「人事」と口を滑らせたことがある。9月13日の内閣改造・自民党役員人事は、1年後の自民党総裁選に向けて、ポスト岸田を狙うライバルたちを「人事異動」で弱体化させる最後のチャンスであった。人事構想を練りに練ったに違いない。

2年前の総裁選を争った河野太郎デジタル担当相(麻生派)は、マイナカード問題で世論の批判を浴び、マスコミの世論調査で「次の首相」のトップから滑り落ちた。高齢層に不評のデジタル政策を引き続き押し付け、国民人気をさらに失墜させることを狙って留任させるのは既定路線だった。

同じく総裁選を争った高市早苗経済安保担当相(無派閥)は、唯一の後ろ盾であった安倍晋三元首相が他界して自民党内で急速に存在感を失った。とはいえ、右寄りの安倍支持層からは根強い人気を得ており、ここで閣外に追いやれば安倍支持層が反発するのは目に見えていた。

福島第一原発の処理水の海洋放出に抗議して日本の水産物の全面禁輸を断行した中国に対し、国内世論は反発を強めている。反中感情の高まりが、岸田政権の失政から目を逸らす効果を生んでいる今、高市大臣を交代させて右派の反発をわざわざ買う必要はない。

しかも自民党は女性議員の割合が低く、閣僚候補の人材難だ。女性登用を掲げる岸田首相にとって、高市大臣の留任もまた既定路線だった。

■最大の狙いは「茂木氏を幹事長から外すこと」だったが…

残るライバルは茂木敏充幹事長(茂木派)だった。岸田政権の「生みの親」である麻生太郎副総裁(麻生派)の強い推しで幹事長に起用したものの、昨年秋の閣僚辞任ドミノで内閣支持率が急落した後、茂木氏はポスト岸田への意欲を隠さなくなり、岸田首相との関係は冷え込んだ。

かつて参院のドンと言われ、政界引退後も茂木派に隠然たる影響力を保持していた青木幹雄元官房長官が6月に他界し、茂木氏による派閥掌握が加速したことも岸田首相の警戒感をかき立てた。

自民党内のカネと人事を差配し、選挙対策と国会対策にも影響力を行使できる幹事長ポストに留任させたら、茂木氏の政治基盤はさらに強まり、来年秋の総裁選で自らを脅かす存在となる――。

岸田首相は茂木氏を最も恐れた。今回の人事の最大の狙いは「茂木氏を幹事長から外すこと」にあったのだ。

■小渕優子氏の起用、主流派組み換えも探っていた

岸田首相は茂木氏の足元を揺さぶるため、茂木派の次世代ホープである小渕優子元経済産業相を幹事長か官房長官に抜擢し、ポスト岸田の有力候補に引き上げることも画策した。小渕氏の父の小渕恵三氏は首相在任中に病に倒れ、当時の官房長官だった青木氏らが密室協議で後継首相に担ぎ出したのが、清和会(現安倍派)のドンである森喜朗氏だった。その青木氏と森氏が茂木氏を毛嫌いし、小渕氏を寵愛して彼女の登用を繰り返し求めてきたことも、岸田首相の背中を押した。

岸田政権は第2派閥の麻生派、第3派閥の茂木派、第4派閥の岸田派で主流派を構成し、第5派閥の二階派と無派閥30人程度を束ねる菅義偉前首相の非主流派を抑え込んできた。主流3派が結束し、後継会長を決められず5人衆(萩生田光一政調会長、西村康稔経済産業相、松野博一官房長官、世耕弘成参院幹事長、高木毅国会対策委員長)の集団指導体制に入った最大派閥・安倍派を分断しておくことが、岸田政権の基本戦略だった。

けれども茂木氏を幹事長から外せば、メンツ丸潰れの麻生氏は激怒し、主流派の結束は乱れる。そこで岸田首相は、非主流派の菅氏や二階氏と親密な森山裕選挙対策委員長(少数派閥の森山派)を後任幹事長に起用し、主流派を組み替えることも探っていた。

■麻生氏に押し切られ、人事構想は根底から崩れた

麻生・茂木両氏の巻き返しは凄まじかった。両氏が水面下で折衝してきた国民民主党の連立入り情報をマスコミに流し、同党との窓口である茂木幹事長を交代させにくくした。

さらに麻生氏は台湾を訪問して対中脅威論を煽り、親中派で知られる二階氏との対立軸を鮮明にした。麻生・茂木両氏を冷遇して菅・二階氏と連携を深めれば(つまり、幹事長を茂木氏から森山氏へ交代させれば)岸田首相は中国との融和に傾いたという世論の反発が高まる空気を醸成して、幹事長交代を激しく牽制したのである。

内閣改造直前に菅氏や河野氏の側近として知られる秋本真利衆院議員が東京地検特捜部に洋上風力発電事業をめぐる受託収賄容疑で逮捕されたことも、岸田首相に主流派の組み換えをためらわせた。

岸田首相は結局、麻生氏に土壇場で「幹事長交代」を猛反対され渋々従った。麻生氏は「茂木氏を来年秋の総裁選に出馬させない。岸田首相を支持させる」と説得し、茂木氏も「首相を支える」と約束したとみられるが、この手の口約束はいとも簡単に破られるのは永田町の常識だ。

岸田首相が麻生氏に押し切られて茂木幹事長の交代を断念したことで、内閣改造・党役員人事の構想は根底から崩れた。

■想定外の「留任ドミノ」

当初は茂木氏を財務相に横滑りさせ、不人気な防衛増税を主導させて世論の批判の矢面に立たせるつもりだった。河野氏にマイナカード問題を担わせて失速させたとの同じ戦法だ。だが、茂木氏留任が決まったことで鈴木俊一財務相(麻生派)も留任することになった。

岸田首相は安倍派5人衆で森氏がイチオシの萩生田氏を官房長官に登用し、森山氏の幹事長起用とあわせて新しい主流派をつくる道も探ったが、茂木幹事長の留任で主流派組み替えは実現しなかった。それならば政権の骨格を維持し、安倍派も5人衆の均衡を保って主導権争いが続く現状を維持させたほうが無難と判断し、5人衆を全員留任させたのである。

自民党役員人事は茂木幹事長と萩生田政調会長が留任し、行き場のなくなった森山氏を選対委員長から総務会長に横滑りさせ、小渕氏は森山氏の後任に充てることで決着した。党四役に茂木派から二人(茂木氏と小渕氏)を起用する異例の人事は、茂木氏に対する精一杯の牽制だろう。

内閣改造人事も鈴木財務相、西村経産相、松野官房長官、河野デジタル担当相、高市経済安保担当相に加え、公明党の斉藤鉄夫国土交通相の6閣僚が留任し、代わり映えしない布陣となった。想定外の茂木幹事長留任が「留任ドミノ」を引き起こしたのである。

■「女性登用」のハリボテ感

刷新感を欠く人事が支持率回復につながるはずがない。岸田首相はあわてて過去最多に並ぶ5人の女性閣僚を起用して「女性登用」を演出したが、副大臣26人・政務官28人の計54人には女性がひとりも起用されず、「女性登用」はハリボテであることが露見した。

内閣改造直後の世論調査で内閣支持率はほぼ横ばいで、政権浮揚効果は見られなかった。しかも当選3回で副大臣未経験ながら女性登用の目玉として起用した加藤鮎子こども政策担当相(谷垣グループ)に早くも政治資金疑惑が浮上し、旧統一教会の解散命令請求を担当する盛山正仁文部科学相(岸田派)は旧統一教会との過去の関係で批判が再燃している。10月召集予定の臨時国会で、昨年秋の閣僚辞任ドミノが再来することを予測する声も出始めた。

これでは岸田首相が年内に衆院解散・総選挙を断行して来年秋の総裁再選の流れをつくることは難しいとの見方が自民党内では強まっている。

■岸田首相は来秋の自民党総裁選に勝てるのか

岸田首相はどのようにして総裁再選を果たすつもりなのか。今回の人事は政権基盤を固めるどころか、内閣支持率は回復しなかった。主流派の麻生・茂木両氏にも不信感が募り、非主流派の菅・二階両氏の不満は高まった。最大派閥・安倍派の中堅・若手には5人衆ばかりに配慮した人事に不満が渦巻く。いつ岸田降ろしの狼煙が上がっても不思議ではない。政権基盤は人事で弱体化したといえるだろう。

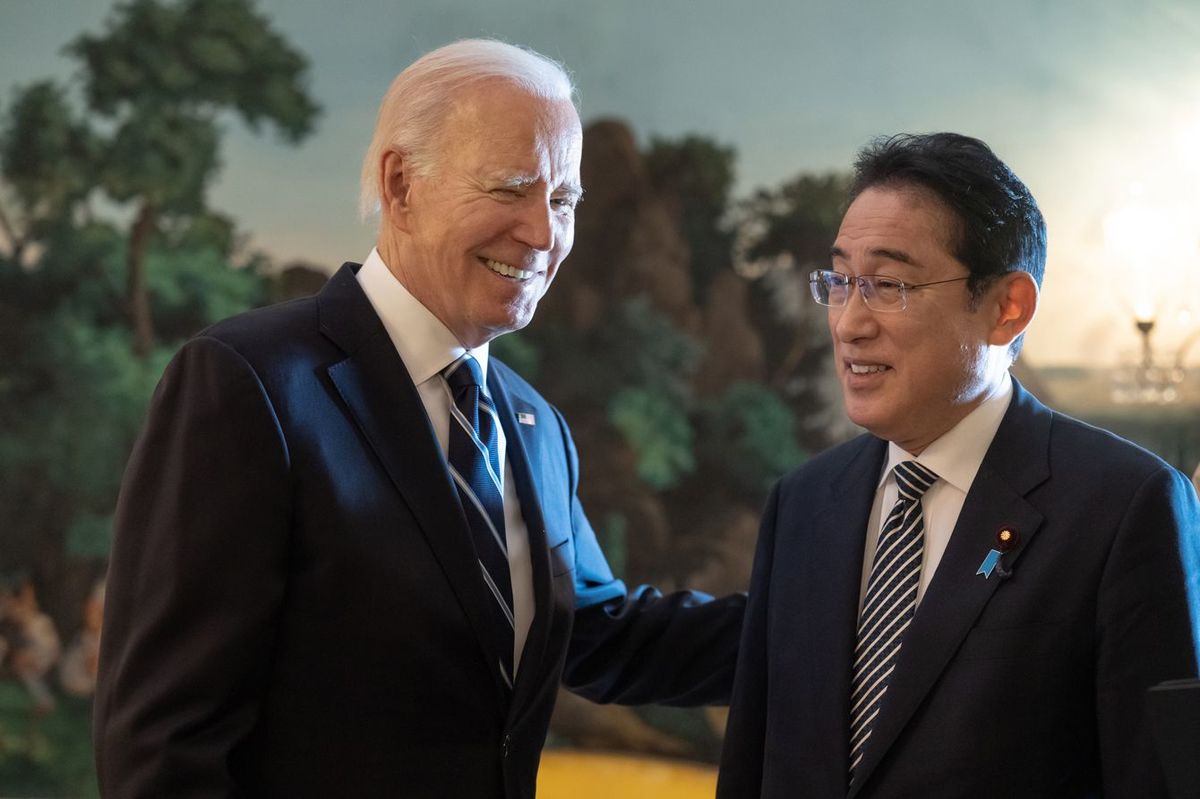

それにしては、首相周辺から危機感は伝わってこない。それはなぜか。内閣支持率が低迷し、自民党内に不満が募っても、米国のバイデン政権の絶大な支持を得ている限り、政権は安泰であると確信しているからだ。

岸田首相はロシアのウクライナ侵攻以降、バイデン政権に追従し、ウクライナ支援に全力をあげた。米国から敵基地攻撃能力を持つ巡航ミサイル・トマホークなどを大量購入するため、防衛力の抜本的強化と防衛費の大幅増額を打ち出し、不人気の防衛増税も表明した。

中国との覇権争いを続ける米国の要請に応じて韓国との関係を改善し、日米韓による中国包囲網も進めている。国内世論や党内世論よりも米国の支持をつなぎ留めることこそ、最強の政権延命策と見定めているのだ。

■「首相の最側近」木原誠二官房副長官を退任させ、守る

留任ドミノで目新しさを欠く今回の人事では、岸田首相が米国の意向を最優先していることをうかがわせる「人事異動」が二つあった。私はこの二つの人事こそ注目すべきであると考えている。

ひとつは、疑惑渦中の木原誠二官房副長官を退任させる代わりに、自民党の幹事長代理と政調会長特別補佐を兼務させるという異例の人事である。

木原氏は財務省出身で当選5回、宏池会(岸田派)の将来を担うホープだ。首相最側近として官房副長官に起用され、外交・内政全般を仕切り、自公与党との調整役も一手に担ってきた。その木原氏を襲ったのが「木原氏の妻が元夫の怪死事件の重要参考人として警視庁に事情聴取されながら捜査が不自然な形で打ち切られた」という週刊文春のキャンペーン報道である。世論の批判は過熱し、木原氏は取材を避けて雲隠れし、官房副長官として機能不全に陥っていた。

岸田首相はそれでも木原氏を留任させる意向だった。だが、木原氏自身は官房副長官にとどまれば世論の批判が収まらず、次の衆院選で落選の危機が高まると判断し、記者会見に立つ必要のない党要職への人事異動を希望した。その結果、幹事長代理と政調会長特別補佐を兼務する異例の処遇をする方向で調整が進んでいる。

■木原氏は代わりの利かない「米国との窓口」

岸田首相がそこまでして木原氏を守るのは、バイデン大統領と岸田首相をつなぐ窓口役を果たしてきたからだ。日米外交筋は「岸田政権の内情は木原氏からエマニュエル駐日大使らを通してバイデン政権に逐一報告されている」と明かす。

木原氏が岸田首相のキーウ訪問に同行したのも、疑惑渦中に身を置きながら8月にキャンプデービッドで行われた日米韓首脳会談に同行したことは、木原氏がバイデン政権との窓口役として欠かせない存在であることを物語っている。

同筋は「岸田首相は官房副長官を退任する木原氏と二人で夜を徹して内閣改造名簿を作成した。こうした経緯はすべてバイデン政権に伝わっている」と打ち明ける。

国内世論や党内基盤よりも米国の支持を得ることで政権延命を図る岸田首相にとって、木原氏は代わりの利かない「米国との窓口」だ。国内世論や自民党内からの反発を承知のうえで、幹事長代理と政調会長特別補佐を兼務させる異例の人事で政権内での地位や影響力を保証する必要があった。

もうひとつは、岸田派ナンバー2の林芳正外相を上川陽子外相(岸田派)に交代させた人事である。マスコミは「女性登用」の目玉として報じているが、そんなに単純な話ではない。

林氏は日中友好議連会長を務めた親中派として知られる。戦後日本のハト派の中核を占めてきた宏池会(岸田派)のホープとして岸田首相以上に期待され、宏池会の伝統的な外交政策を受け継ぐ存在だった。バイデン政権に追従して中国包囲網に加わる岸田首相とは温度差があり、何よりも米国のバイデン政権が林外相を警戒していた。

■「外交独占」を狙う意図

後任の上川外相は米国上院議員の政策立案スタッフも歴任した親米派である。自民党内の政治基盤はほとんどなく、岸田首相の意向に反して独自外交を展開する恐れは皆無だ。

岸田首相は安倍政権で外相を務めたが、安倍首相の首脳外交の陰に隠れて存在感は薄かった。首相に就任した後、外務省には菅前首相に加え、外相経験のある茂木幹事長に親近感を持つ官僚が少なくないことに気づく。

今年初めに岸田首相の欧米外遊に同行した長男翔太郎氏がパリやロンドンで公用車に乗って観光地や高級デパートを巡っていたことが週刊誌に漏れ、岸田首相の外務省不信に拍車をかけた。

今夏、外務事務次官に有力視されていた山田重夫外務審議官を駐米大使に転出させ、首相官邸にいた岡野正敬官房副長官補を事務次官に起用した「番狂わせ人事」も、岸田首相が外務省内から菅氏や茂木氏の影響力を一掃して自らが完全掌握することを狙ったとみられている。

岸田首相は内閣改造後の記者会見で外相交代の意図を聞かれ、「外交は外相や防衛相ら閣僚も大きな役割を果たすが、首脳外交が大変大きなウエートを占める。私自身、首脳外交で大きな役割をこれからも果たしていく」と語気を強めた。外交を主導するのは自分一人で十分という宣言だ。軽量級の上川氏を起用したのも、外務官僚の忠誠心を自らに引き寄せ、岸田首相による「外交独占」を進める狙いがあるのは間違いない。

■支持率低迷でも、自信満々でいられるワケ

米国追従を強める岸田首相の「外交独占」は、バイデン政権の意向にぴったり重なる。内閣支持率が低迷し、自民党内に不満が広がっても、岸田首相が政権継続へ自信を深めているのは、バイデン政権に支えられていると確証しているからにほかならない。

裏を返せば、岸田政権の最大のアキレス腱は、バイデン政権といっていい。バイデン大統領はカメラの前でつまずいたり、物忘れをしたりして、高齢不安が指摘され、来年の大統領選でトランプ前大統領に勝てるのか疑問視する声が広がる。バイデン政権という後ろ盾を失えば、岸田政権は瞬く間に失速するに違いない。

来年は9月に自民党総裁選、11月に米大統領選がある日米同時政局の年だ。岸田政権の命運はバイデン政権の行方にかかっている。総裁選前にバイデン再選に黄信号がともれば、岸田首相も不出馬に追い込まれる可能性が高まる。

この時、茂木氏が手を挙げるのか、河野氏が人気を回復して挑むのか、それとも菅氏や二階氏が今回の人事でも干された石破茂元幹事長らを担ぐのか、さらには最大派閥の安倍派が誰を推すかをめぐって分裂するのではないか……。日本政界には有力なポスト岸田が見当たらず、来年は大乱世の予感である。

----------

ジャーナリスト

1994年京都大学を卒業し朝日新聞に入社。政治記者として菅直人、竹中平蔵、古賀誠、与謝野馨、町村信孝らを担当。政治部や特別報道部でデスクを歴任。数多くの調査報道を指揮し、福島原発の「手抜き除染」報道で新聞協会賞受賞。2021年5月に49歳で新聞社を退社し、ウェブメディア『SAMEJIMA TIMES』創刊。2022年5月、福島原発事故「吉田調書報道」取り消し事件で巨大新聞社中枢が崩壊する過程を克明に描いた『朝日新聞政治部』(講談社)を上梓。YouTubeで政治解説も配信している。

----------

(ジャーナリスト 鮫島 浩)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

麻生氏の根強い不満、主流派から「岸田おろし」噴出 裏金、場当たり政策…〝政権の後ろ盾〟も限界 自民・内閣支持率は退陣水域に

zakzak by夕刊フジ / 2024年6月17日 15時30分

-

「エキセントリック」と評された…麻生氏との関係を悪化させ、6月解散を封じられた岸田首相は続投できるか

プレジデントオンライン / 2024年6月14日 7時15分

-

ニュースの核心 「賞味期限切れ」自民で党内抗争が勃発 ポスト岸田、勝てる〝顔〟が重要 絞られる有力候補たち 麻生氏に対抗、菅前首相の動向

zakzak by夕刊フジ / 2024年6月8日 10時0分

-

【これでは選挙を戦えない】岸田首相の政治資金規正法改正案に自民党内で不満渦巻く 支える者がいなくなった首相の総裁選再選は困難な情勢か

NEWSポストセブン / 2024年6月7日 7時15分

-

【政界】ピンチになればなるほど動き出す岸田首相は経済再生をどう進めるか?

財界オンライン / 2024年6月3日 7時0分

ランキング

-

1高校生、店員に助け求める 容疑者ら「取り合うな」 旭川17歳殺害

毎日新聞 / 2024年6月17日 12時21分

-

2教員の裁判で傍聴席が満員「動員されているのでは…」尾行、質問状、記者会見。取材を重ねて組織の不祥事を明らかにした2か月半

47NEWS / 2024年6月17日 11時0分

-

3研修医が“誤診”…16歳男子高校生が死亡する医療ミス 十二指腸閉塞で腹痛等訴えるも急性胃腸炎として帰す

東海テレビ / 2024年6月17日 17時29分

-

4工場から“オレンジ色の煙” 有毒ガスの可能性も 「硝酸」と「次亜リン酸ナトリウム」が化学反応を起こしたか 愛知 刈谷市

CBCテレビ / 2024年6月17日 12時25分

-

5【家族に看取られなくても惨めとは限らない】「孤独死」は極上にも悲惨にもなり得る どちらになるかを決めるのは「生き様」と「準備」

NEWSポストセブン / 2024年6月17日 10時59分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください