あなたのうんちは浮くか沈むか…健康な人の15%は浮くが、摂りすぎるとてきめんにプカプカする"栄養素"

プレジデントオンライン / 2023年9月22日 11時15分

※本稿は、中尾篤典・毛内拡(著)、ナゾロジー(協力)『ウソみたいな人体の話を大学の先生に解説してもらいました。』(秀和システム)の一部を再編集したものです。

■浮くうんちと沈むうんち、どっちが健康?

トイレで水に浮くうんちと沈むうんちがありますが、どっちが「いいうんち」なのか気になったことはありませんか? 昔の日本では汲み取り式のトイレが多く、うんちは奈落の底へ落ちてすぐにお別れとなり、その形状さえ知ることはできませんでした。川や海で用を足す場合もあるでしょうが、うんちの浮き沈みは、近代文明の恩恵で水洗トイレができて初めてわかったことで、うんちを自分で観察できる時代だから出てくる疑問です。

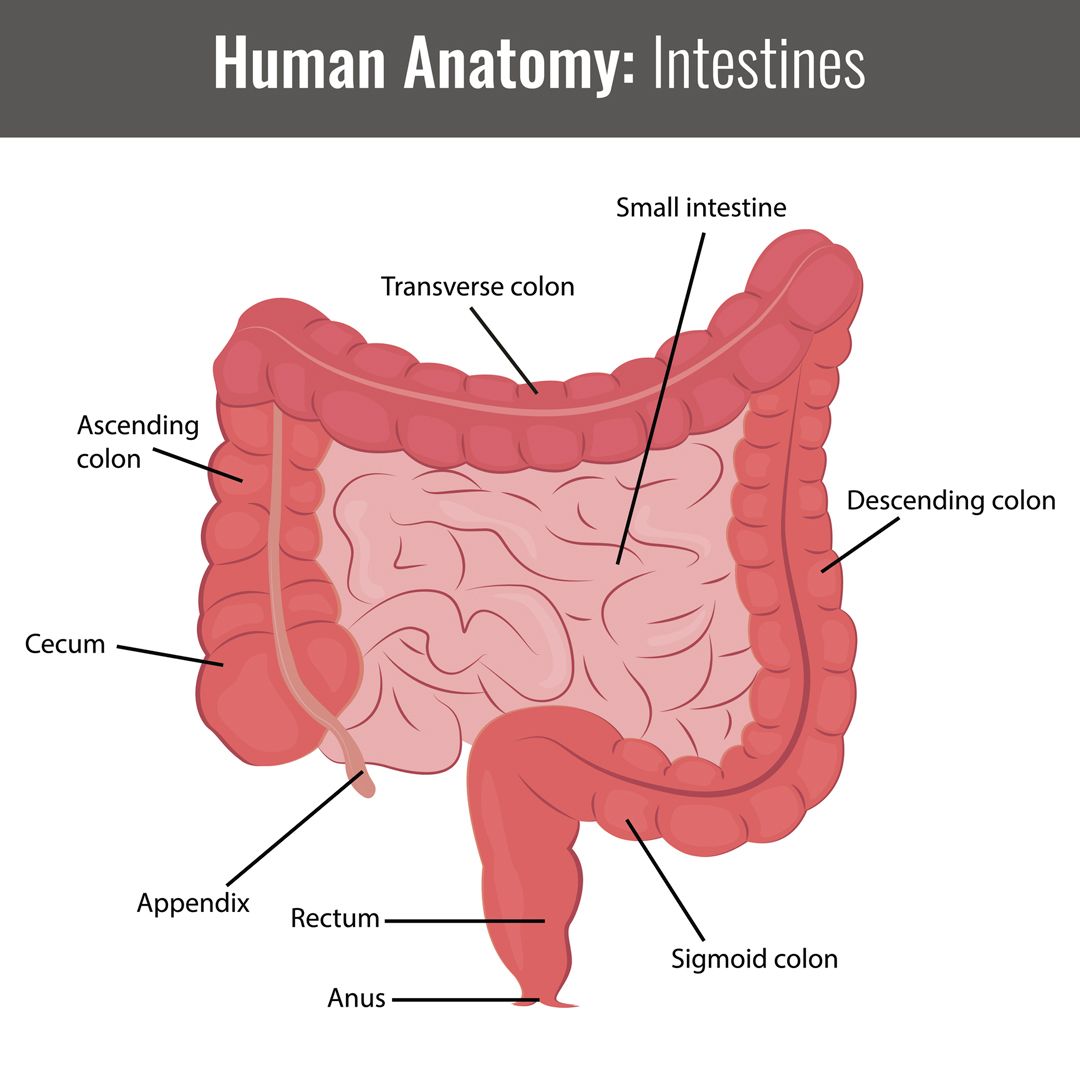

水に浮くということは、水より密度が低い物質が多く含まれているということであり、当初その原因は脂肪であると考えられていました。膵臓(すいぞう)の病気で、膵臓から分泌される脂肪分解酵素が出にくくなった患者さんや、手術で小腸を多く切除してしまった患者さんは、脂肪を吸収しにくくなります。こういった患者さんや、脂肪を多く取りすぎる人の便は脂肪を多く含み、水に浮きやすいことが知られています。

では、浮くうんちは不健康かというとそうでもなく、健康な人の10~15%は、常に浮くうんちが出るともいわれています。

1970年代の初めに、ミネソタ大学病院の消化器系内科医が自分のうんちが常に浮いていることに興味を持ち、自分を含めた健康な33人からうんちを提供してもらい調べていました。そのうち9人が浮くうんち、24人が沈むうんちだったのですが、うんちを圧縮してガスを追い出したところ、浮くうんちも沈むようになり、さらに数々の調査を行った結果、うんちの浮き沈みは脂肪の量ではなく、含まれるメタンガスの量によって決まることが明らかになりました。①

■うんちの浮沈と腸内細菌データでお腹の健康がわかる

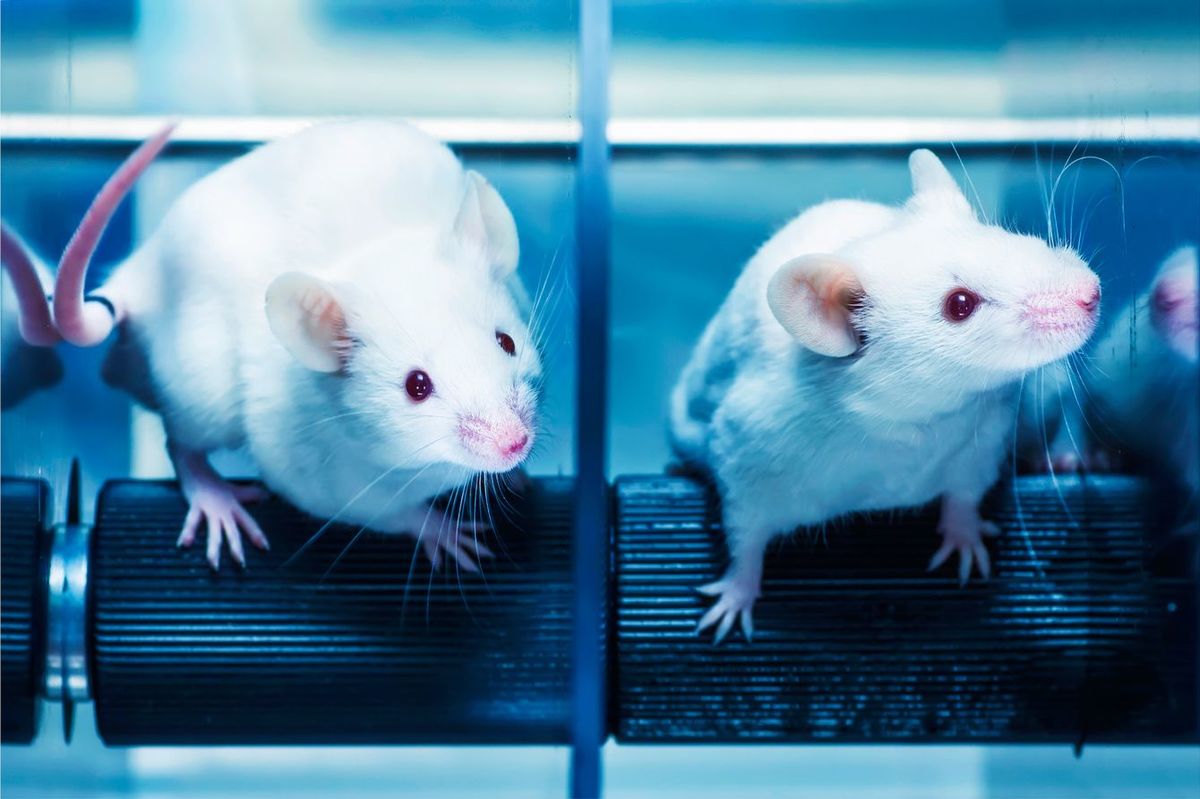

その後、腸内細菌が注目されるようになり、腸内に菌がいない無菌マウスを使った実験が盛んに行われるようになりました。アメリカを代表する総合病院・メイヨークリニックの研究者たちは、普通のマウスのうんちは浮くのに、無菌マウスのうんちが沈むことに気づきました。

研究者たちは、人間から採取した腸内細菌を無菌マウスの胃に入れ、無菌マウスに腸内細菌を持たせたところ、無菌マウスのうんちが浮くようになったのです。

さらにマウスのうんちに含まれる気体成分を分析したところ、浮いたうんちには、メタンガスに加えて水素ガスが含まれていることがわかりました。さらに浮いたうんちには、メタンガスや水素ガスを生成するガス生成菌が多く存在していました。

これらの結果から、うんちの浮き沈みは腸内細菌が発生させるガスの量に深く関係していることがわかりました。②

最近、小腸内細菌増殖症(SIBO(シーボー))という疾患概念が出てきました。これは本来大腸にある細菌が小腸に入り込み、そのまま小腸にとどまって爆発的に増えてしまい、増えすぎた腸内細菌によって大量のガスが発生しお腹が張ってしまう病態です。

慢性的に、お腹が張ったり下痢や便秘など便通の異常を感じたりする「過敏性腸症候群」にも深く関わっており、「下痢型」と「便秘型」という2つのタイプがあります。細菌が作る水素が多いと下痢になりメタンが多いと便秘になるといわれています。③

このように、腸の中で発生するガスはうんちの浮き沈みに関与するだけでなく、腸の健康にも密接に関わっているのです。将来的には、うんちの浮き沈みと腸内細菌のデータを組み合わせることで、お腹の健康を調べる方法ができるかもしれません。

■腸内細菌で性格激変⁉

腸内細菌についてもっと深く理解してみましょう。

腸内細菌叢が私たちの健康維持のため重要な役割を果たしていることはよく知られていますが、さらに最近では、腸内細菌と中枢神経の関係が注目され、心の問題や生活・行動様式にも様々な影響を与えることが明らかになってきました。

カリフォルニア工科大学の研究者たちは、腸内細菌がマウスに社交性を与える仕組みを明らかにしました。④

研究では通常の環境で育てられたマウスと、無菌環境で育てられたマウスを比較しました。無菌状態で育てられたマウスには、腸内細菌が存在しませんが、これらのマウスたちは、通常のマウスに比べ社交性が大幅に減少していることが判明しました。

マウスの社交性といっても、パーティー会場で会話能力を試すわけにはいきません。ではどうやって決めるかというと、マウスは初対面ではお互いの臭いを嗅ぎ、体の上をまたいでいくことでコミュニケーションを取りますが、そういったマウスの行動を細かく観察することで、社交性の有無を判断しているのです。

また腸内細菌がいないマウスたちの脳を調べたところ、視床下部・偏桃体・海馬などストレス反応に関与する領域が活性化し、体内ではストレスホルモンの生産命令が持続的に出されている状態になっていました。つまり、いつでもストレスに対応ができるようにスイッチが入った状態、いわゆる戦闘状態になっていたのです。

この研究では、腸内細菌が脳に、「まあ落ち着きなさい」というメッセージを出し、ストレスホルモンの生産命令を抑制することでマウスの気分を改善し、社交的になる精神的余裕を与えていた可能性が高いことがわかりました。

腸内細菌を構成する菌にも、多くの種類がありますが、どの菌が社交性改善に役立っているかは不明でした。そこで研究者たちは、腸内細菌を持たないマウスたちにいわゆる善玉として知られている様々な乳酸菌を与えて、どの種類の菌が社交性改善に役立っているのかを調べました。

結果「Enterococcus faecalis」(エンテロコッカス・フェカリス)という一般の整腸剤やサプリメントに含まれる乳酸菌がマウスの社交性を大きく改善すると示されました。

■お腹の調子がいいと、気分が良くなって社交的に

腸内細菌がないマウスという非常に特殊な状況が、私たち人間にもそのまま当てはまるか、と疑問を持つ人も当然いるでしょう。では私たち人間にも当てはまる、自閉症についてのお話を紹介しましょう。

自閉症は、自分の殻に閉じこもるように誤解されることもありますが、そうではなく、「周りの人たちとうまく関係を築けない」「話すのが苦手」「特定のものへの執着と同じ行動の繰り返しを好む」という特徴的な社会的ふるまいを持つ障害であり、これらを包括して自閉症スペクトラムと呼ぶこともあります。

自閉スペクトラム症の子供たちの多くには、慢性的な腹痛、消化不良、下痢、便秘など、消化器系の問題があることが知られており、これらの症状は注意力や学習能力、または行動に悪影響を及ぼしている可能性があるといわれています。

自閉症と腸内細菌の関連は早くから研究されており、自閉症スペクトラムの子の腸内細菌は、健常児と比較して種類が少なく、クロストリジウムという菌が特に多いことが知られています。⑤

子供たちの腸内細菌は母親によって決まることが多く、母親の胎内にいるときに母親が抗生物質を使ったり、あるいは帝王切開で菌のシャワーを浴びる機会がなかったりすると、腸内細菌に偏りが出て、のちの自閉症のリスクに関連するといわれています。

そこで、自閉症の子たちの腸内細菌を、健常児の腸内細菌と入れ替える、うんちの移植が行われました。移植後2年間追跡調査したところ、治療を受けた自閉症の子どもたちは消化器系の症状に改善が見られたほか、多くの患者は自閉症に特徴的な「社会的ふるまい」にも45%に改善が見られたそうです。⑥

お腹の調子がいいと、気分が良くなって社交的になったり、精神疾患が軽快したりするのは当然かもしれません。それでも腸内細菌は私たちの心にとっても非常に大切で、色々な方面から役に立っていることに疑う余地はありません。

出典

① Levitt MD, Duane WC. Floating stools-flatus versus fat. N Engl J Med. 1972; 286:973-975.

② Musheer Aalam SM, et al. Genesis of fecal floatation is causally linked to gut microbial colonization in mice. Sci Rep. 2022; 12(1):18109.

③ Algera JP, et al. Associations between postprandial symptoms, hydrogen and methane production, and transit time in irritable bowel syndrome. Neurogastroenterol Motil. 2023; 35:e14482.

④ Wei-Li W, et al. Microbiota regulate social behaviour via stress response neurons in the brain. Nature. 2021; 595(7867):409-414.

⑤ Lee YM, et al. Microbiota control of maternal behavior regulates early postnatal growth of offspring. Sci Adv. 2021; 7(5):eabe6563.

⑥ Kang DW, et al. Long-term benefit of Microbiota Transfer Therapy on autism symptoms and gut microbiota. Sci Rep. 2019; 9(1):5821.

----------

医師、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科救命救急・災害医学講座教授

1967年京都府生まれ。岡山大学医学部卒業。ピッツバーグ大学移植外科(客員研究員)、兵庫医科大学教授などを経て、2016年より現職。著書に『こんなにも面白い医学の世界 からだのトリビア教えます』『こんなにも面白い医学の世界 からだのトリビア教えますPart2』(共に羊土社)がある。

----------

----------

脳神経科学者、お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系助教

1984年、北海道函館市生まれ。2008年、東京薬科大学生命科学部卒業、2013年、東京工業大学大学院総合理工学研究科博士課程修了。博士(理学)。日本学術振興会特別研究員、理化学研究所脳科学総合研究センター研究員などを経て2018年より現職。同大にて生体組織機能学研究室を主宰。専門は、神経生理学、生物物理学。著書に、第37回講談社科学出版賞受賞作『脳を司る「脳」』(講談社)、『面白くて眠れなくなる脳科学』(PHP 研究所)、『脳研究者の脳の中』(ワニブックス)などがある。

----------

(医師、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科救命救急・災害医学講座教授 中尾 篤典、脳神経科学者、お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系助教 毛内 拡)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

第5回「NOSTER & Science Microbiome Prize」受賞者決定

共同通信PRワイヤー / 2024年7月16日 17時0分

-

現代日本人の大便量はみんな飢えていた戦後の3分の1以下…現代人に不足している腸と脳に不可欠な物質【2023編集部セレクション】

プレジデントオンライン / 2024年7月7日 7時15分

-

【自閉スペクトラム症進行のモニタリングや治療薬の有効性評価に期待】脳由来神経栄養因子BDNFの産生障害と自閉症との関係を解明し新たな自閉症診断マーカーを提唱--金沢工業大学、富山大学、藤田医科大学など

Digital PR Platform / 2024年6月24日 14時5分

-

脳由来神経栄養因子BDNFの産生障害と自閉症との関係を解明し新たな自閉症診断マーカーを提唱

共同通信PRワイヤー / 2024年6月24日 13時30分

-

盛夏で気になる“夏太り 。基礎代謝量の低下にも、ご用心!「基礎代謝量」を上げるポイントのひとつは 「タンサ(短鎖)脂肪酸」

PR TIMES / 2024年6月19日 16時15分

ランキング

-

1実は「ポイ捨て」しまくっていたキャベツの栄養 科学で解明「芯はおいしくない」と思うなかれ

東洋経済オンライン / 2024年7月15日 15時0分

-

2「子どもは無料」で簡単につられる大人たちの盲点 企業側の仕掛けには「わかったうえで」乗りたい

東洋経済オンライン / 2024年7月16日 9時0分

-

3カップみそに入ってる「白い紙」は捨てる?捨てない? 気になるギモンをメーカーが解説!…正解は?

まいどなニュース / 2024年7月16日 14時35分

-

4「これは奇跡...」破格の1人前"550円"寿司ランチ。もうこれ毎日通いたい美味しさ...。《編集部レポ》

東京バーゲンマニア / 2024年7月16日 7時2分

-

5“新しい働き方”として定着すると思いきや…コロナ禍を経た今になって、強硬な「リモートワーク廃止論」を示す企業が現れた理由

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月16日 7時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください