イェール大学名誉教授「経済への悪影響はウクライナ戦争以上」…"中国との対立"激化時の最悪のシナリオとは

プレジデントオンライン / 2023年9月29日 9時15分

■不動産バブルの歴史は繰り返される?

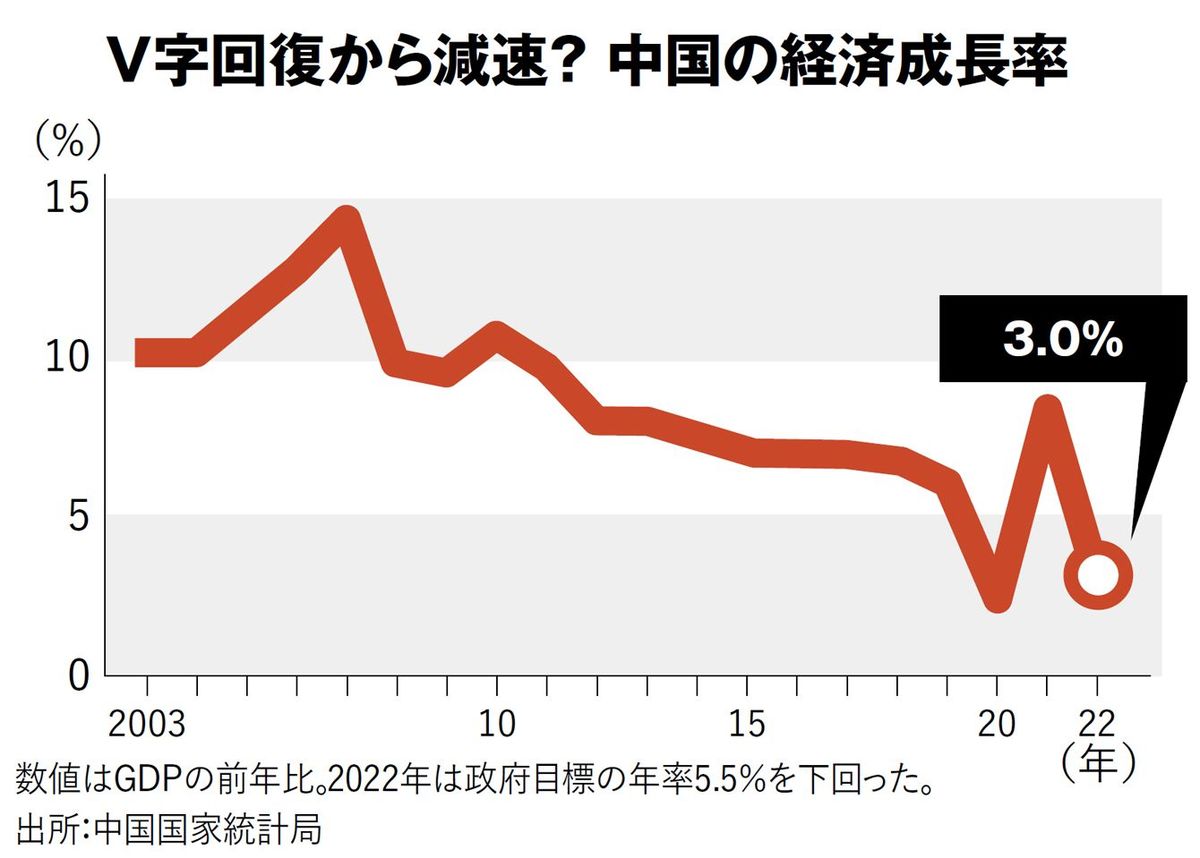

8月17日、中国の大手不動産開発業者・恒大集団が、ニューヨークの裁判所に米連邦破産法15条の適用を申請した。破産申請といっても、同社がアメリカで持つ資産を保護するためで、アメリカ経済への影響は限定的である。しかし、この出来事は最近中国経済に生じている変調の一つの表れと見ることができる。

鄧小平のもとで改革開放路線を歩んでいたころ、私は中国を訪ねたことがあり、北京や上海では近代技術に圧倒された。特に驚いたのは、建設中のものを含む高層住宅がコンクリートを剝きだしにして並んでいたことで、ニューヨークの摩天楼を何十も集積したぐらいのスケールだった。「もし何かの理由で発展のスピードが鈍って需給が崩れたら、いったいどうなるのだろう」と心配になった記憶がある。

中国経済の一番の強みは、「大きなこと」にある。大きな企業をつくって資源や人を独占し、大規模な投資を一気に行って優位に立つ。そうして中国ではアリババやファーウェイのような、世界が注目する大企業が次々と生まれてきた。また、国民の一人当たりの所得は先進国と開きがあっても、図体が大きいと行動が決定的な影響を与えるので、世界中が無視できなくなったのである。

その一方、市場における需要と供給のバランスを価格によって調整する機能が十分に働いていないので、過剰投資や資源の浪費が起こりうる。中国の不動産業界では、開発の不必要な場所にまで住宅をどんどん建て、住宅が供給過剰になり、価格の下落や販売不振を招いたと推測される。

2020年8月、中国政府は過剰な不動産投機を抑制するため、不動産開発業者への銀行融資に制限をかけ始めた。それが決定打となって、中国の不動産業界は不況に陥り、国内の景気も低迷している。1990年代の日本では、不動産取引の総量規制を行ったことがバブル崩壊を一気に推し進めた。中国の様子はその歴史の繰り返しのように見える。

不動産市場が崩壊すると、金融機関から借金して住宅に投資していた企業や投資家がお金を返せなくなる。収拾するには、政府や中央銀行が不良債権を買いつくさなければならない。08年のリーマンショックのときには、米連邦準備銀行(FRB)が、ドル安になるのを顧みず、値崩れした不動産担保証券などを1兆7500億ドル分も買い取った。

中国の人民元は05年に固定相場制から変動相場制に移行したが、完全な変動制ではない。定期的に変更される基準値から一定の範囲内(対ドルで1日あたりプラス・マイナス2%)の変動しか許されない「管理された変動相場制」である。市場が需給によって為替レートを決定するのではなく、当局の職権と規制によって為替をコントロールしようとするわけである。

中国が市場経済の国であるなら、不動産の問題に対しては為替変動を自由にして、リーマン危機の際に欧米が行ったように不良債権を買い取って大規模な金融緩和を実施せよと提案したい。しかし、「社会主義体制では投機を許すような自由化はできない。そもそもバブル自体が市場経済の欠陥なのだから、計画経済ではもっとうまくやれるはず」という理由で、この提案は受け入れられないであろう。

■処理水放出の非難にいかに立ち向かうか

習近平体制下の中国は、日本を含む周辺諸国にますます攻撃的な外交姿勢を強めている。尖閣諸島周辺では、中国の艦艇や巡視船が連日示威行動を行っている。原発処理水の海洋放出についても、自国民には政府の主張だけを伝えて、客観的・科学的な情報を遮断しながら日本を非難し続けた。残念なことに、現在の中国社会では、中国共産党の方針に異を唱えられる人々が無力となっているように思われる。

経済と安全保障の間で世界は難しい局面を迎えている。これはゲーム理論で「囚人のジレンマ」と呼ばれるシナリオである。2つの国があるとき、両方が融和型の政策を取れば、互いの利益は最大化して世界はうまくいく。ところが、片方が融和型、もう片方が強硬な姿勢を取った場合は、融和型の政策を取った国が一方的に大きな損害を受けることになる。そうした恐れを互いに抱いているため、結局は両国ともに強硬策を取らざるをえなくなる。

つまり、中国が今のように強硬な外交姿勢を取っているかぎりは、日本は米国の威を借りてでも、また多くの国々を味方につけながら、自国や周辺地域の平和を守ることを第一義としなくてはならない。安倍晋三元首相の進めた安全保障関連の法整備や防衛力の強化、「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」戦略はまさにそのためのものであった。

処理水放出の問題については、科学に頼るしかない。そこで日本政府は国際原子力機関(IAEA)にお墨付きを求め、大半の国々から容認の姿勢を得ることができた。

結局、米中対立の中にいる日本は、米国や自由陣営の諸国と連携をとり、中国に対して力を持っていることを示さねばならない。歴史を振り返ると、冷戦時代のアメリカとソ連の緊張緩和も、レーガン・サッチャーによる自由陣営の毅然とした態度によって生じたのである。

■力で阻止しても、経済損失は大きい

しかしながら、そのような政策を採用するのは、少なくとも短期的な代償を伴う。アメリカはサプライチェーンや市場を中国と極力切り離していくデカップリング政策を進めている。世界の技術革新は今やアメリカと中国の2国によってリードされている今、2国が反目しあうのは世界にとって不幸な状況である。

経済のデカップリングは、デカップリングをする側とされる側の双方に経済的なダメージをもたらす。日本貿易振興機構(JETRO)のアジア経済研究所が今年2月に公表したシミュレーションによると、アメリカ陣営と中国ロシア陣営の間に米中貿易戦争並みの非関税障壁が設けられた場合、アメリカ、中国、EU、日本経済への影響はマイナス3.0〜3.5%で、ウクライナ侵攻への制裁が引き起こした世界経済への影響(マイナス0.1%)よりも大きいという試算をしている。

中国経済が停滞すれば、当然ながら日本にも影響は及ぶ。輸出でも輸入でも、日本にとって中国は第1位の貿易相手国であり、そのシェアは約20%もある。大和総研のレポートによれば、最近の中国の団体旅行解禁で日本でのインバウンド消費額は2000億円程度押し上げられるという。両国間には、それだけの経済的なつながりがある。

囚人のジレンマの現況では、相手の横暴には基本的に力で阻止するしかない。そのためにはアメリカとの安全保障体制やFOIPの連携を利用すべきである。しかし、同時に経済損失も大きい。日中の政治家や外交官には、両国の協調を生むようなきっかけが少しでもあれば、それを最大限活かしてほしい。そう祈るような気持ちである。

----------

イェール大学名誉教授

1936年、東京都生まれ。東京大学法学部入学後、同大学経済学部に学士入学。イェール大学でPh.D.を取得。81年東京大学経済学部教授。86年イェール大学経済学部教授。専門は国際金融論、ゲーム理論。2012~20年内閣官房参与。現在、アメリカ・コネチカット州在住。近著に『21世紀の経済政策』(講談社)。

----------

(イェール大学名誉教授 浜田 宏一 構成=川口昌人)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

今こそ日本とイギリスが関係強化すべき3つの理由 「トランプ2.0」に備え、インド・太平洋地域にも重要

東洋経済オンライン / 2024年6月15日 8時0分

-

中国GDPの3割崩壊へ「年金ファンドも資金が枯渇してしまう恐れ」これから始まる本当の地獄に中国国民は耐えられるのか

集英社オンライン / 2024年6月11日 8時0分

-

「アメリカ出張がキャンセルに」…デフレを心配していたリフレ派の私が、なぜ今インフレを心配するのか

プレジデントオンライン / 2024年5月31日 9時15分

-

このままでは共産党の統治体制も危うい…不動産バブルが崩壊した中国を待ち構える金融危機の深刻さ

プレジデントオンライン / 2024年5月24日 6時15分

-

住宅ローンが返せなくなっても弱者は救済されない…中国で不動産バブル崩壊の後始末が遅れている根本原因

プレジデントオンライン / 2024年5月22日 6時15分

ランキング

-

1袴田さん姉「58年戦ってやっと再審開始に」 えん罪被害者らが制度改正を訴え 手続きに時間がかかりすぎると問題視

ABCニュース / 2024年6月15日 18時36分

-

2フードデリバリーで配達せずに配達料詐取 容疑で5人逮捕 福岡

毎日新聞 / 2024年6月15日 20時24分

-

3スポーツ報知、記者を懲戒解雇 毎日新聞寄稿を盗用

毎日新聞 / 2024年6月15日 17時4分

-

4“鹿児島県警の闇” 元幹部の内部告発「県警トップが警察官の犯罪を隠蔽」本部長は全面否定【報道特集】

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年6月15日 19時41分

-

5止まらない中国人の密漁…「捕まえてみろ」伊勢海老やアワビなどの“漁果”をSNSで自慢

日刊SPA! / 2024年6月16日 8時54分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください