あなたが泣いたとき、黙ってそばにいてくれる…アリストテレスが説いた「手放してはいけない友達」の条件

プレジデントオンライン / 2023年10月5日 10時15分

※本稿は、ジョニー・トムソン(著)、石垣賀子(訳)『ひとくち哲学 134の「よく生きるヒント」』(早川書房)の一部を再編集したものです。

■友情には、有用、快楽、善の3つがある

●アリストテレス――友情

ある人にはあの話を伝えたのに、もう一人には別の話をするのはなぜだろうか。人生のある時期を「私たち親友だよね!」とわかちあった相手が、ある日気がつくと離れてしまっていたりするのはどうしてだろう。

万学の祖、アリストテレスなら答えをもっているかもしれない。

偉大な著作『ニコマコス倫理学』には友情をめぐる記述が多くみられる。アリストテレスは理想的な究極の生活(エウダイモニア)によき友人は欠かせないと考えたためだ。同書では友情(友愛)を有用、快楽、善の三つに分類する。この中で最後の一つだけが真に求めるべき、何より大切にすべきものだという。

有用ゆえの友は、なんらかの目的にかなうがゆえの友だ。毎日一緒にランチに行く職場の同僚や、週末に趣味のスポーツで会うチームメイトが該当するかもしれない。転職したりチームを離れたりするなど、目的がなくなればつながりは薄れてゆく。

快楽ゆえの友は一緒にいて楽しい相手をいう。話がおもしろく、よく笑う。話題のミームはすかさずシェアし、笑いのツボを完璧にわかってくれる。閉店時間まではしゃいで踊り、夜中の3時に隣にすわってハンバーガーをかじってくれる。

でも年齢を重ねたり、生活が変わったりするにつれ、こうした友人はやがてだんだん疎遠になり、楽しかった記憶とノスタルジーの中で永遠に生き続ける。

■善の友情が、最良の自分に導いてくれる

善ゆえの友人はあなたに幸せでいてほしい、いきいきと過ごしていてほしいと願う。「彼はあなたにはふさわしくないんじゃないかな」「その仕事のポジション、あなたなら絶対やれるよ」と言ってくれる。あなたの秘密を絶対に他言しないし、あなたが涙したときはそばにいてくれる。あなたを悪く言ったりせず、いつも信じてくれる。

こうした友こそ求めるべきであり、そのためなら戦い、出会えたのなら手放さないようにすべきだとアリストテレスは説く。

もちろん、一人の人が三つの要素を備えることもあれば、どれか一つにあてはまる場合もあるだろう。アリストテレスは有用な友や快楽の友が不要だとは言っていない。ただ、そうした性質の存在であることをわかっておくべきだと説く。

真に善ゆえの友には常に誠実をつくすことだ。そんな友の存在が、あなたを可能なかぎり最良の自分にしてくれるのだから。

■母性という「神話」の危うさ

●ボーヴォワール――母性という神話

母親になるということは、人生をがらりと変えるすばらしい経験だ。そこからアイデンティティや充足感、意義を得る人は多い。それまでの人生を解体し、根本から構築し直して、母親である自身の存在をまるごと別の人間の生に、自身の子どもに、注ぎ込む。

ボーヴォワールはこうした態度のすべてが母親であることを危ういものにしているととらえた。母性と呼ぶものはよくよく注意して扱わなければ母も子も傷つける、と警鐘を鳴らした。

フランス実存主義を代表する一人だったボーヴォワールは1949年、『第二の性』(新潮社)で、人間、なかでも特に女性は、社会があてがおうとしてくるアイデンティティやラベル、神話を乗り越えねばならないと明快に訴えた。

女性の場合、この世に生まれた瞬間からそれは始まる。社会を支配する「神話」、「女」を不当に定義しようとする有害な「神話」の解体を『第二の性』は目指した。その神話の一つが「母」だとボーヴォワールは指摘する。

母性という神話では女性を「生まれながらの養育者」とみなす。そこでは子をもつことに女性の本質のすべてが振り向けられる。惜しみない愛をイエスに注ぐ聖母マリア像に体現されるように、母親たる者は究極の利他的な純愛にのっとって生きることを期待される。だがボーヴォワールは「母性本能は神話である」と断言する。女性は母になることを選ぶのだ、と。

■女性に特定の形を押し付ける

母になる選択をした女性は、子との関係において自身を再定義するとボーヴォワールはみる。わが子をコントロールする中で、まず両親、次に夫、そして広く社会全般によって否定されていた、自分には力がある、自由があると思える感覚を与えられるからだ。自分は何者であるかのアイデンティティのすべてが「母であること」に集約され、自身の夢や自由は「生まれながらにして母親」神話の犠牲に捧げられる。

この実態は好ましくない形で現れる。例えば母親が「こうなれたかもしれない自分」の身代わりとして子どもを利用するがゆえに、操り人形を操るように子の人生を自分の人生として生きるケースもあるだろう。

自由がきかない束縛された生活になった原因を子どもに見いだして腹立たしくなり、わが子を怒ったり邪険にしたりするかもしれない。身勝手なルールをつくって振りかざすことによって、奪われた自由や力が自分にもまだあるんだと思おうとするかもしれない。

さらに、母親であるというアイデンティティは必ず一定の期間に限られる。子はいずれ個人としての自由と独立を求めるが、母親が抑えつけたりまとわりついたりして阻止しようと試みるかもしれない。だからこそ、子を「母親の地平の限界としてはならない」のだ。

母性は複雑であり、母性をめぐる感情が込み入ってとらえづらいことをボーヴォワールはわかっていた。現在では、産後うつの存在や、母親としてのありかたは一様に決めつけられないとのとらえかたが以前より広く認知されている。

ボーヴォワールの考察に同意するしないは別として、一つ確かにいえるのは、「こう行動すべき」「こう感じるべき」と特定の形を押しつける「神話」は何であれ警戒すべきだということだろう。

■なぜ言うことを聞かない子供にイライラするのか

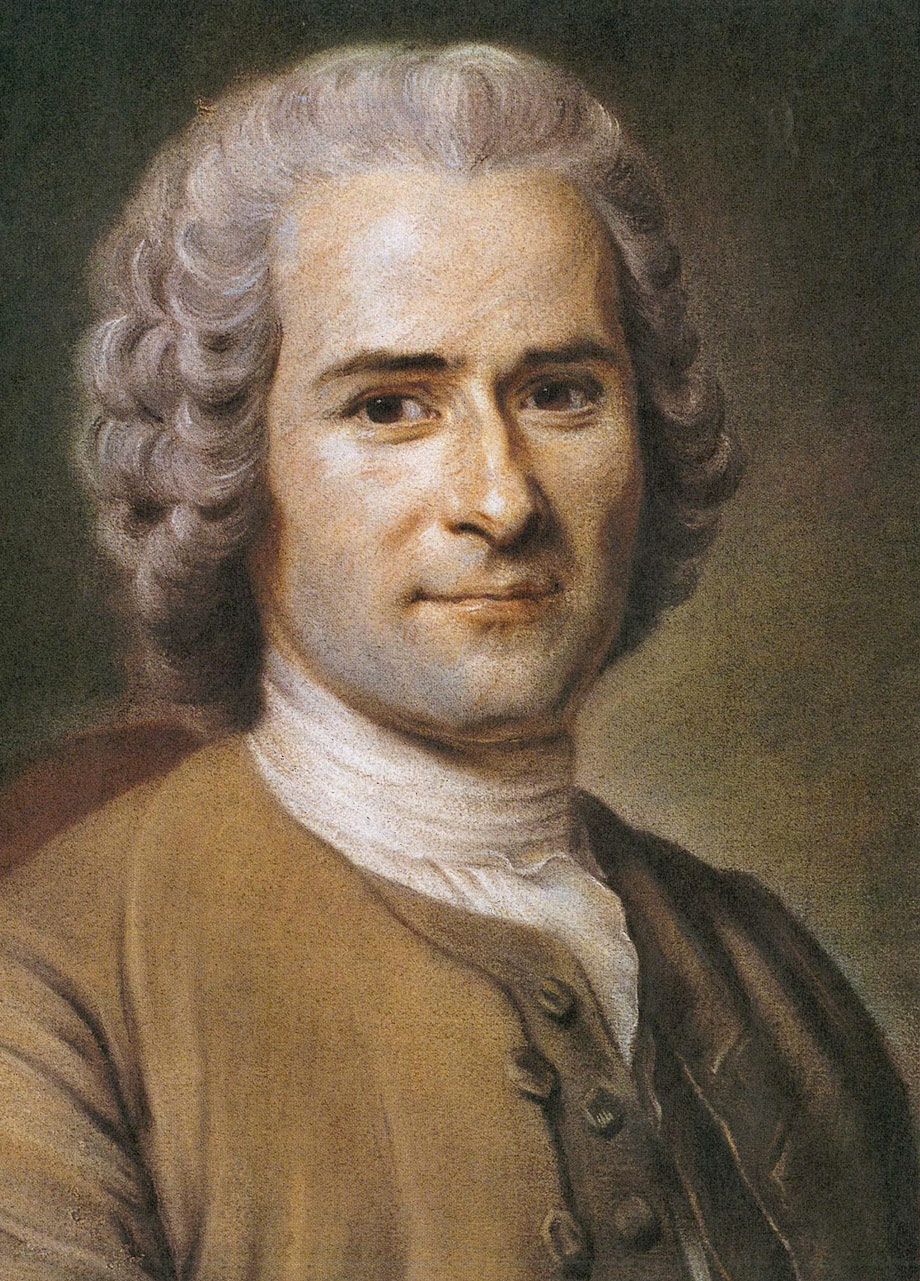

●ルソー――よい子ども時代とは

子どもの何が困るかって、とにかく大人と違って聞き分けがないことだ。静かにしなくてはいけないときに騒ぐ、寝る時間なのに寝ない、わけのわからない質問をぶつけてくる。それに、ためになる本でも読んでいるべきときに外へ出たがるのはなぜなのか。

ジャン=ジャック・ルソーが1762年に発表した『エミール』で展開したのは、こうした声への反論だった。

人間は生まれながらにして根幹の部分は優しく穏やかで、気高いものだという信念をルソーは抱いていた。人間を堕落させるのは社会なのだ。自分本位で自己愛のはびこる社会が、人間が本来持っている性質を変容させてしまう。しかし子どもたちは(今の段階ではまだ)堕落していない。人間のいちばん純粋で最上のかたちが子どもだ。それを守り伸ばしてやるのが、社会、そして子に授ける教育の務めだ。

幼少期は単に大人になる前に必要な下位の段階、とみなしてはいけない。子ども時代は子ども時代で尊重し大切にすべきなのだ。どうでもいいささいな事柄を子どもの頭に詰め込み、静かにじっとしていろと強要する必要がなぜあるのか。そんなことは大人になってからやればいいではないか。

■自分のペースで大人になればいい

子どもは12歳になるまで本を読まなくていい、とルソーは考えた(ただし『ロビンソン・クルーソー』は例外)。子どもは遊んだり、好きなだけ動きまわって探検したりすべきで、同時に失敗したり悩んだりしてまた立ち直ればいい。自分のエゴより他者との関係が大事なこと、力と力をぶつけあうよりも言葉で議論を闘わせる方が世界はよくなることを学べばいい。

何より大切なのは、子ども時代には子ども時代ならではの形で、自分のペースで大人になればいいということだ。遊びはそれ自体がよい結果だと受け止めるべきなのだ。自由に走りまわり、思いきり楽しみ、無限の好奇心をもつ子どもを、スーツを着てむすっとした深刻ぶった大人に急いでさせようとする必要がなぜあるのか。いずれ何十年後かにそうなろうとするのに?

子どもの浅慮なふるまいが不満な大人にルソーは問う。何が悪いのだ? いつから喜びは避けるべきもの、大人になって「卒業」するべきものになったのか。大人はなぜ、笑い声を静め、好奇心の芽を摘み、率直なやわらかい心を硬直させたがるのか?

愛され、自由な精神を培った子は安定した幸福な大人になる、というのがルソーの論だった。ルソーは母乳哺育を推進した先駆けであるほか、健全な情緒の発達には親子の強い結びつきが必要だと熱心に説いた(乳母や保母が一般的だった18世紀当時の慣習に対する異議)。愛情が愛情を育み、幼いころの人とのかかわりあいがのちにその子の気質を決めると考えた。

■子供を「未熟な大人」と見なすのは間違っている

ルソーが革命を起こし、「子ども時代」を今日の姿に変えたといっても大げさではないだろう。ルソーは子ども時代を目いっぱい生きて楽しむべき一つの段階であるとみなした。フロイトや精神分析学が登場するずっと前に、幼少期は人間が発達し成熟するのに不可欠だと提言したのだ。

だが、それから時代は変わったのだろうか。笑いころげて止まらない子どもたちにあきれ顔をしたり、いつまでも興奮さめやらない子どもたちにいらだったりしていないだろうか。ルソーから300年が経った今も、子どもたちを単なる未熟な大人扱いしていないだろうか?

----------

イギリス・オックスフォードで哲学を教える。学生との対話と、哲学書を読むことへのややマゾヒスティックな執着から生まれた人気のインスタグラムアカウントMini Philosophy(@philosophyminis)を持つことでも知られる。哲学以外にも、生命の起源、言語学、発達心理学、タイムパラドックス、精神分析、古典小説や詩の分析など幅広いテーマについて執筆。本書が初の著書。

----------

(ライター ジョニー・トムソン)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

児童館で息子がよその父親に怒鳴られた…不満顔のママブロガーに「母親に言っているのを理解しろ」の指摘

週刊女性PRIME / 2024年7月5日 18時0分

-

佐藤優氏と伊藤賀一氏による西洋哲学の本格ガイドブック!世界のエリートと競うのに必要かつ十分な知識が詰まった『いっきに学び直す 教養としての西洋哲学・思想』発売

PR TIMES / 2024年7月2日 16時40分

-

「私は養子」TVの直撃取材で知った人の辛いその後 30代の子育て中に知った彼女の人生に起きたこと

東洋経済オンライン / 2024年6月26日 13時30分

-

「お宅と違ってウチの子なんか…」謙遜のつもりで人前で娘を貶す母に読者は「親に同じことされた」

Woman.excite / 2024年6月22日 16時0分

-

「これだから過保護は」ママ友から浴びせられた言葉に立ち尽くす主人公…「正解は人それぞれ」と読者

Woman.excite / 2024年6月18日 16時0分

ランキング

-

1実は「ポイ捨て」しまくっていたキャベツの栄養 科学で解明「芯はおいしくない」と思うなかれ

東洋経済オンライン / 2024年7月15日 15時0分

-

2「子どもは無料」で簡単につられる大人たちの盲点 企業側の仕掛けには「わかったうえで」乗りたい

東洋経済オンライン / 2024年7月16日 9時0分

-

3カップみそに入ってる「白い紙」は捨てる?捨てない? 気になるギモンをメーカーが解説!…正解は?

まいどなニュース / 2024年7月16日 14時35分

-

4「これは奇跡...」破格の1人前"550円"寿司ランチ。もうこれ毎日通いたい美味しさ...。《編集部レポ》

東京バーゲンマニア / 2024年7月16日 7時2分

-

5“新しい働き方”として定着すると思いきや…コロナ禍を経た今になって、強硬な「リモートワーク廃止論」を示す企業が現れた理由

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月16日 7時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください