新作を出せば、旧作もどんどん売れる…ゲーム会社カプコンを絶好調企業に変えた「選択と集中」の戦略

プレジデントオンライン / 2023年10月12日 17時15分

■過去最高の売上高を記録したカプコン

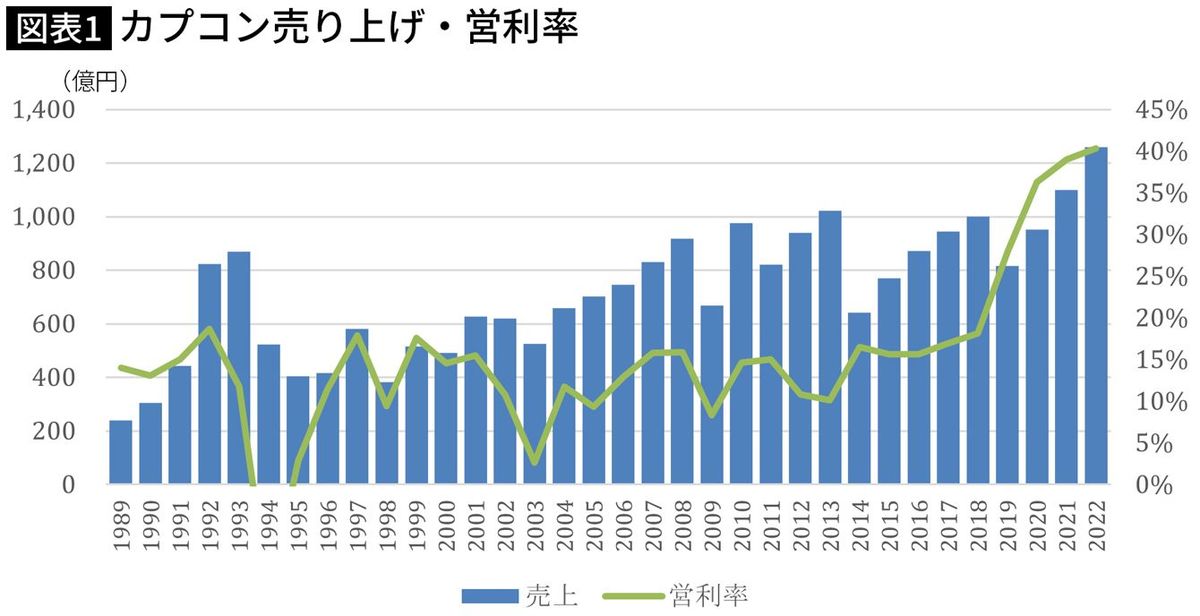

カプコンの業績が絶好調だ。2023年3月期連結業績は、売上高1259億3000万円、営業利益508億1200万円だった。営業利益率は40.3%、時価総額は約1兆3000億円(3月末時点)。これらすべての数値が過去最高を記録した。

いったい、カプコンに今何が起こっているのか。

アーケード⇒コンソール⇒モバイルと渡り歩いてきたカプコンの歴史を追いながら、業績好調の理由とゲーム業界の現在地を考えてみた。

カプコンの歴史は辻本憲三氏が伯父の菓子卸業を引き受け、「辻本商店」として1963年に開業したところからスタートする。

菓子卸業に失敗し辻本氏は数百万円の負債を抱えこむことになるが、1968年に菓子小売業として再スタートする。全国各地に綿菓子製造機の行商している中で、パチンコ台の改造を委託される。これがゲーム娯楽業へ注目するきっかけになった。

74年、辻本氏は大阪府松原市にゲーム機製造販売会社IPM(後のアイレム、現在のアピエス)を設立する。インベーダーゲームのライセンスを取得しオリジナルゲームを開発、販売したが、ブーム退潮により大量の在庫を抱え込んだ。この責任を問われ退社することになる。

その後、IPMと同時期に設立していたサンビというゲーム開発会社に軸足を移す。83年、サンビの販売会社として大阪市内にカプコン(旧)を設立。89年にサンビを母体にカプコンを吸収合併。これにより誕生したのが、現在のカプコンである。ちなみに、社名は「カプセルコンピューター」の略称からである。

■トップメーカーに押し上げた“ある格闘ゲーム”

カプコン創立にあたり辻本は、大手ゲーム会社を退社していたゲーム開発者たちに声をかけた。というのも設立当時、カプコンには社員の開発者は1人もいなかったからだ。

コナミから中途で入った岡本吉起氏は22歳ながら「開発責任者」として入社した。社員番号は9番だった。

89年にカプコンができた当時、任天堂のファミリーコンピューターが話題にはなっていたが、当時のゲームの主流はアーケードゲームだった。(この流れが変わるのは85年9月に『スーパーマリオ』が出てからだ)

カプコンは、『1942』(1984)、『魔界村』(1985)、『戦場の狼』(1985)、など人気アーケードゲームを次々と出し、名前を上げた。ファミコンへの移植版も好調だったが、最初のメガヒットは『ストリートファイターII』(1991)だろう。87年に出た『ストリートファイター』の続編で、岡本吉起氏がプロデューサーを務めた。

89年に売上高240億円だったカプコンは、ストIIのヒットで、91年は443億円、92年は823億円と売上高を一気に伸ばした。

93年当時、日本のゲーム業界の売上高順位は、1位が任天堂(6346億円)、2位がセガ(3469億円)、3位がタイトー(939億円)だった。823億円のカプコンは、ナムコ(742億円)やコナミ(319億円)を抜いて、一気に業界4位となった。

■思うように時価総額が上がらなかった

ここから日本は空前の「対戦格闘ブーム」に沸く。SNK(本社・大阪府吹田市)はアーケード筐体『ネオジオ』の投入とともに、『餓狼伝説』(1991)や『ザ・キング・オブ・ファイターズ』(1994)でストIIに応戦。

後にセガ『バーチャファイター』(1993)、ナムコ『鉄拳』(1994)など東京のゲーム会社によって3D格闘ゲームの波が生まれるまで、しばらく格闘ゲームは大阪の2つの会社が牽引していたのだ。

カプコンは96年3月期決算では純損益で26億円の赤字を計上している。ストIIブームが終息し、格闘ゲームに依存してきたカプコンの正念場だったが、そこから『バイオハザード』(1996)、『MARVEL VS. CAPCOM』(1998)、『逆転裁判』(2001)などがヒット。さらに2004年には、カプコン屈指のIP(知的財産、著作権)となる『モンスターハンター』が生まれた。

一方、ここから20年間、カプコンの時価総額は伸び悩むことになる。2003年に時価総額は創業以来最高の2500億円を超えるが、それを更新するのは2017年まで待たなければならない。

ゲーム会社としてヒット作は生み続けるものの、会社としての存在感はイマイチだったといえばいいだろうか。

2000年以降、「プレイステーション2」の登場で開発費が急騰したため、大手ゲーム会社による買収・合併が盛んに行われた。しかし、カプコンはその流れには乗らなかった。大手系では唯一、買収も合併もしていない開発会社となっている。そのため株式市場からの評価もそこまで高くはなかった。

■「選択と集中」の中身

では、そんなカプコンはなぜ近年になって再び好調になっているのか。

それは、日本のゲームが世界トップだった90年代から2000年代初頭の有力IPに“選択と集中”をした結果である。

もちろん現在でもオリジナル作品を作り続けてはいる。ただ、最近は「バイオハザード」「モンスターハンター」「ストリートファイター」の3作品に焦点を絞り、各シリーズタイトルへの大型開発投資を行い、確実なヒットを得ることによって、会社の価値を急激に高めているのだ。

2010年代は世界ゲーム業界激動の時期である。エレクトロニック・アーツ(EA)やアクティビジョン・ブリザードなど、アメリカのゲーム会社の存在感が増した。

これには2つ理由がある。

まず、プレイステーション3の誕生以降、再び高騰した開発費を日本のメーカーは捻出できなかったことだ。日本のメーカーは、「ニンテンドーDS」や「Wii」といった機種向けのエコノミカルなIPタイトルの量産にシフトしていった。一方、資金力の豊富なアメリカの会社は、最新のハード向けのソフトを量産し、日米の差が広がっていった。

また、ゲームのオンライン化の波にも日本は乗り遅れた。国内のガチャベースのソーシャルゲームはそれなりの好業績をもたらしたが、それは国内だけの市場だ。世界のゲーム業界の潮流との距離はますます広がるばかりだった。

■モバイルゲームで成功しなかった

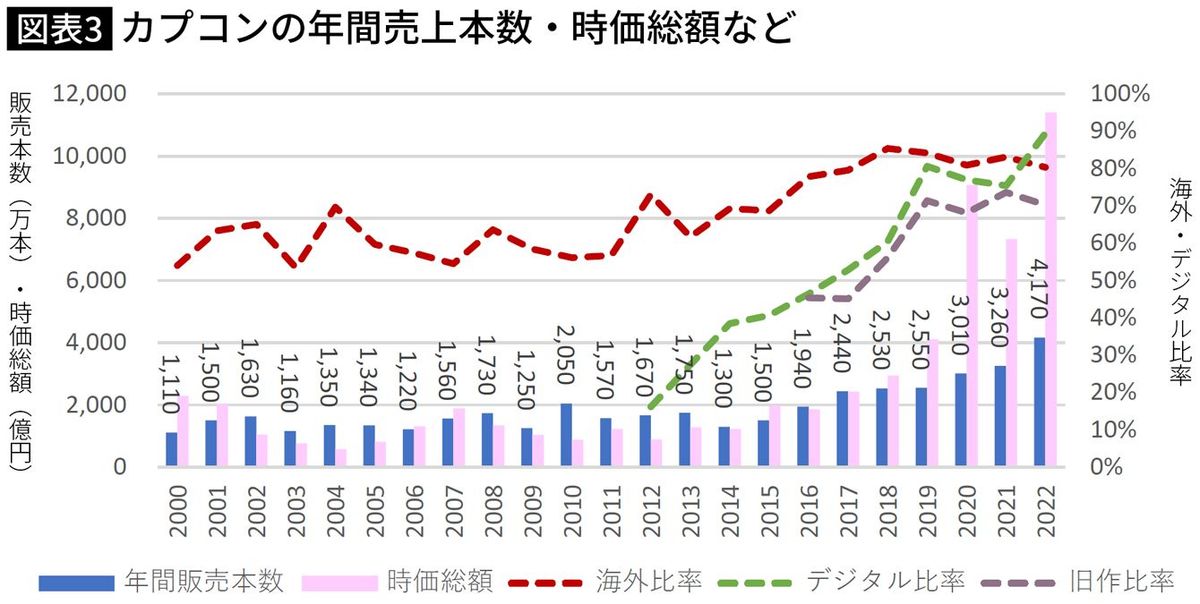

カプコンはそうした中で(モバイルゲームに成功しなかったという点も理由ではあるが)、2011年に1500人だった開発人員を10年かけて2500人体制にする方針を進めた。開発施設の増強やモーションキャプチャースタジオなどへの投資も惜しまなかった。

2010年代前半は家庭用ゲームが不調で、それこそ「プレイステーション4」(2013)や「Nintendo Switch」(2017)が“最後の家庭用ゲーム”とも言われる時代だった。

もはやゲームはPCとモバイルだけになるのではないか、とまことしやかに語られる中で、カプコンは虎視眈々(たんたん)と開発力を磨き続けてきた。

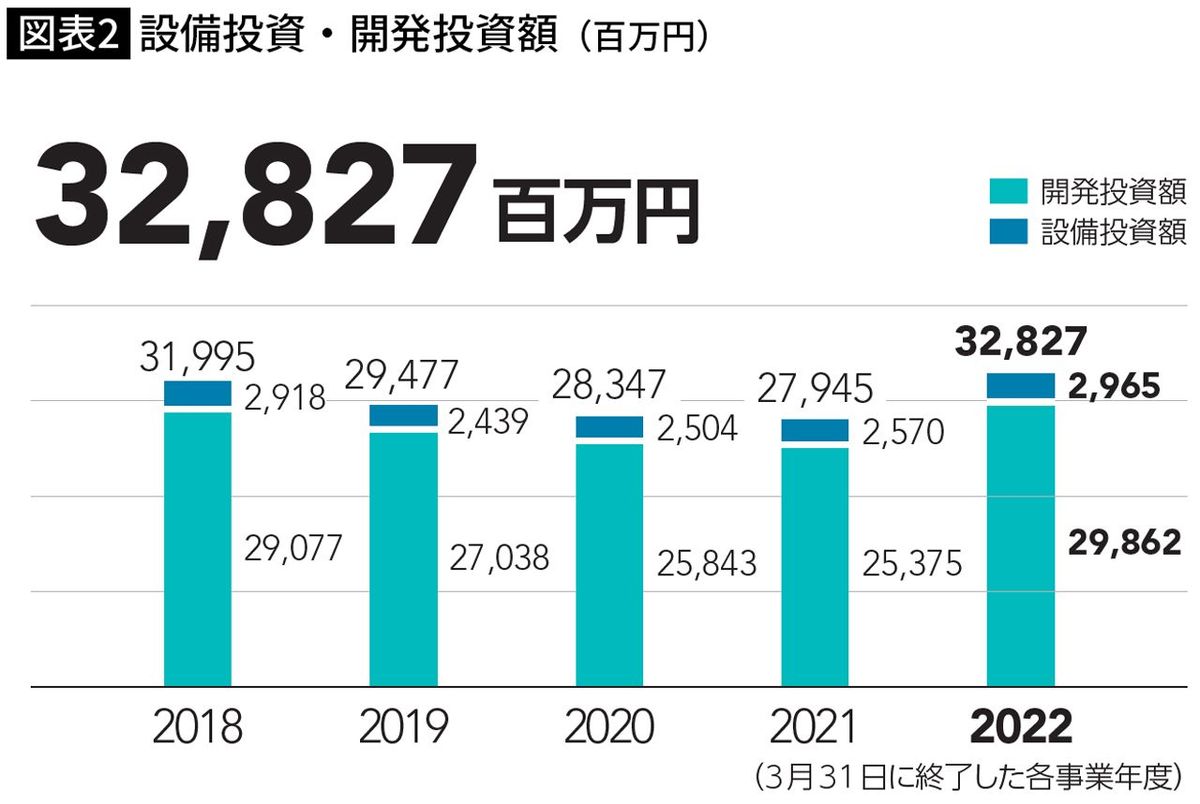

そうした試みが株式市場から評価を受け、2020年ごろから時価総額が急騰している(図表3を参照)。

もともと売上高の半分以上が海外と、特に北米での人気が高かったカプコン作品だが、2010年代に入って海外比率は上昇。もはや8割が海外での売り上げとなっている。

デジタル販売の比率もこの10年で2割から9割となった。量販店などに並ぶパッケージ作品に対して、オンラインショップでダウンロードするだけのデジタル販売は1本あたりの利益が高く、ゲーム会社としての収益性も非常によい。

家庭用ゲームの売上本数も伸びている。2014年に総販売本数は1300万本だったが、2022年には4170万本と3倍以上に増えている。

■売れ筋は最新作でなくていい

この数年のゲーム販売において、特別な兆候ともいえるのが「旧作比率」である。その年に出た新作でなくても、過去に販売された旧作がブランドとなって売れ続ける傾向が出てきている。

ロックダウンで親子が一緒にゲームをする習慣が増え、どちらも知っている旧作をデジタルで購入するといった事例が増えたのだ。

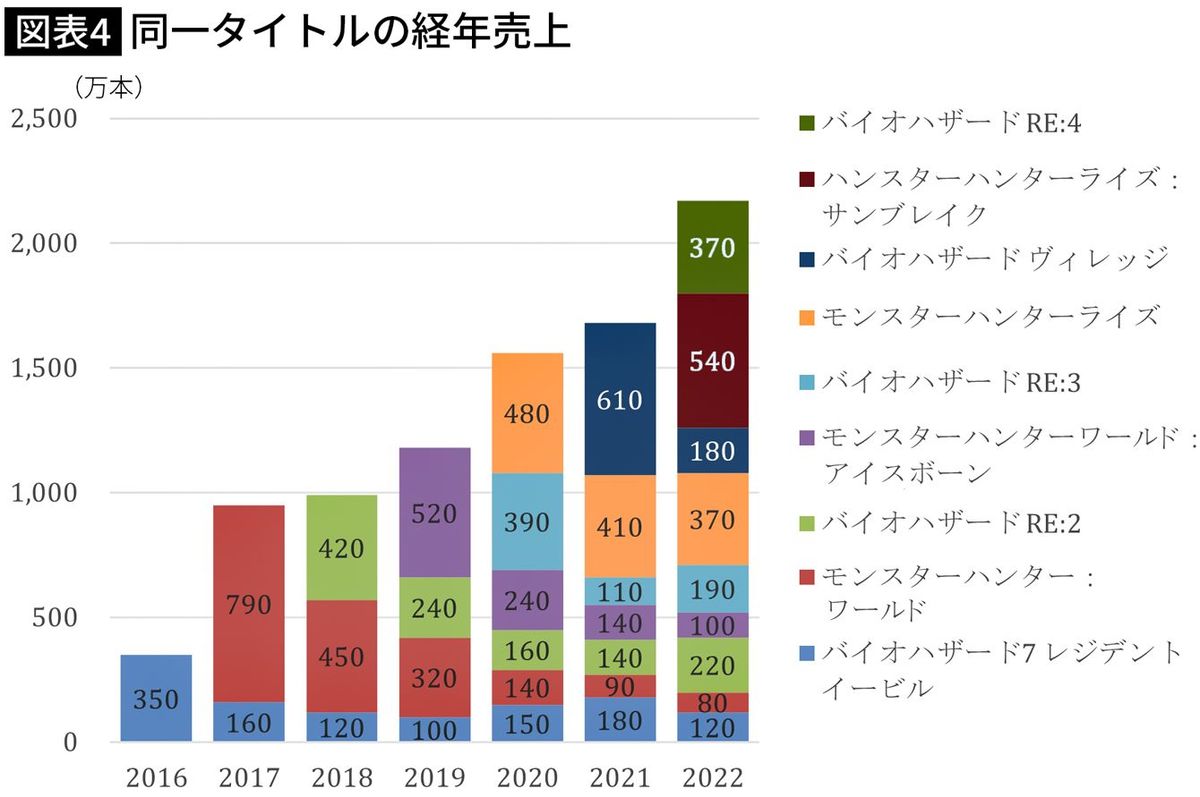

たとえば、『バイオハザード 7 レジデントイービル』(2016年)の初年度の販売本数350万本だったが、その後7年間売れ続けて今や累計販売本数は1200万本である(図表4を参照)。

『モンスターハンターライズ』(2021)は初年度の480万本からほとんど落ちることなく売れ続け、現在の累計販売本数は1270万本となっている。

そして『モンスターハンター:ワールド』(2017)は、すでに新シリーズが出ているにもかかわらず、販売開始から6年間にわたって、毎年数十万本単位で売れ続けている。

これはかつてのゲーム業界では見られなかった事態である。現在、動画配信や音楽ストリーミングの世界では「旧譜が売れ続ける」という類似事例が起こっている。今後クラウド化やストリーミング化が進むゲーム業界においても、旧作比率の高まりは続くだろう。

■『モンスターハンター』が巨大IPになるまで

売れるゲームとは何か。もちろん面白い作品であることは必要不可欠な要素だが、その時代の遊び方にあっているかどうか、という環境要因も強く作用する。

カプコンのメガヒットコンテンツ『モンスターハンター』(2004)は、1993年にカプコンに入社し、ゲームデザイナーの道を10年経験してきた藤岡要氏による作品だ。藤岡氏にとって初めてゲームディレクターとして作った作品だった。

「モンスター狩り」のコンセプトは、カプコンが得意とするアクションゲームに、最大4人のユーザーと同時にプレイできる要素を掛け合わせて生み出された。

コンセプト自体はシンプルに思えるが、当時の通信環境で4人同時のアクションプレイを遅延なく同期させる技術はかなりハードルが高かった。

藤岡氏は、大型モンスターこそ4人全員の各画面に映すが、小型モンスターは他のユーザーと共有しないなど「節約」を効率的に入れることによってそれを実現した。

実は『モンスターハンター』は2004年の販売当初からヒットしたわけではない。PSP(プレイステーションポータブル)用のソフト『モンスターハンターポータブル 2nd』(2007)で初めてミリオンセールスを記録している。

PSPという持ち歩きのハードの誕生により近距離にいる友人とつながって遊ぶ環境ができたことで、敷居の低いオンラインアクションゲームとしての面白さが広く伝わった。

このヒットの結果、当初は50人規模だった開発人員もいまや300人を超える規模になっている。その後の爆発的な広まりは周知のところだろう。

■15年たってようやく咲いた

会社の命運を握るIPは、意図して生まれるのではない。モンハンも最初からカプコンを牽引するソフトとして誕生したわけではない。

最初のヒットをきっかけに、突如出てきた時代の需要を掴むなかで、開発者の確保と開発費用の集中を行ったことが大きい。さらに海外ユーザー比率、ソフト販売のデジタル比率、旧作比率という先が読めない環境要因のなかでうまく舵取りを行ったからこそ、巨大IPになったのである。

そしてそのIPがカプコンの業績や時価総額として表れてくるのは、最初のリリースから15年以上もたってからなのだ。

IPは単体のヒット作では生まれない。それをシリーズ化しながら“運用”し、中長期で育てていかなければいけない。一朝一夕でハンティングするものでなく、時間をかけながら土壌ごと改良していった末に結実する。農業的なスタンスが必要なものなのだ。

----------

エンタメ社会学者、Re entertainment社長

1980年栃木県生まれ。東京大学大学院修了(社会学専攻)。カナダのMcGill大学MBA修了。リクルートスタッフィング、DeNA、デロイトトーマツコンサルティングを経て、バンダイナムコスタジオでカナダ、マレーシアにてゲーム開発会社・アート会社を新規設立。2016年からブシロードインターナショナル社長としてシンガポールに駐在。2021年7月にエンタメの経済圏創出と再現性を追求する株式会社Re entertainmentを設立し、大学での研究と経営コンサルティングを行っている。著書に『エンタの巨匠』『推しエコノミー』『オタク経済圏創世記』(すべて日経BP)など。

----------

(エンタメ社会学者、Re entertainment社長 中山 淳雄)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「株価10倍を達成したゲーム株」はこれ!日本株高騰のなか“明暗くっきり”のゲーム銘柄8選

日刊SPA! / 2024年6月16日 8時51分

-

「成歩堂龍一のスーツ」「ナルガS装備」を鞄にぶら下げ!カプコン人気キャラクターたちの“衣装”がアクキーになって登場

インサイド / 2024年6月12日 18時30分

-

「モンスターハンター」シリーズ20周年記念デザインゲーミングノートPC誕生 MSI x CAPCOM 「Crosshair 16 HX MONSTER HUNTER EDITION D14V」発売

PR TIMES / 2024年6月7日 13時15分

-

SaishunkanSol熊本、ストリートファイターリーグ: Pro-JP 初優勝を目指しウメハラ選手・ふ~ど選手が加入!次世代のスター選手育成に向けたアカデミープロジェクトも始動!

PR TIMES / 2024年5月24日 17時15分

-

開発見直しで220億円特損、スクエニが抱える苦悩 収益悪化を受けゲームの開発方針を大幅転換へ

東洋経済オンライン / 2024年5月24日 7時40分

ランキング

-

1バブル期のリゾート地では1室数千万円も、いまや数十万円まで値下がり…「貧乏マンション」の悲惨な末路【サラリーマン大家が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月16日 14時5分

-

2爆増する「ロピア」にも負けないスーパーの正体 従来スーパーが切り捨てた生鮮ノウハウを強化

東洋経済オンライン / 2024年6月16日 13時0分

-

3「シャープ」は世界に誇る技術をもちながら、なぜ台湾企業に売られることになったか【プロの投資家が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月17日 8時15分

-

4あるファストフード店で「凡ミス」が続出…従業員の脳派や心拍数を計測してわかった"決定的な原因"

プレジデントオンライン / 2024年6月14日 9時15分

-

5「役職定年」を廃止する日本企業が増えた理由 タイプ別で変わってくる新潮流への適応方法

東洋経済オンライン / 2024年6月13日 7時10分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください