NHKの「ネット受信料」は国際常識に反している…総務省がタブー視する「受信料を無料にする方法」とは

プレジデントオンライン / 2023年11月6日 13時15分

■NHKはネット配信でも受信料を徴収したい

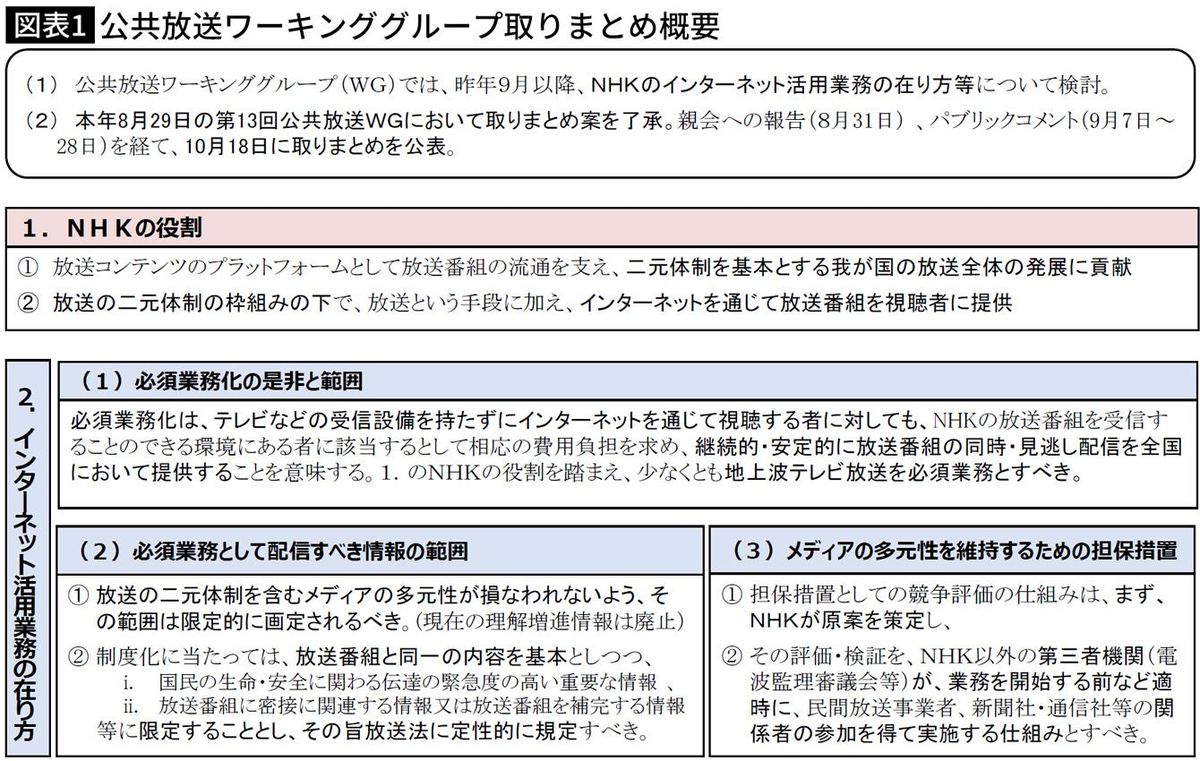

総務省の「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」の「公共放送ワーキンググループ」の議論が終盤を迎えている。

これまで出た結論をまとめると、従来は放送でコンテンツを受信者に届けるのがNHKの必須業務、ネット配信で届けるのが補完業務であったが、これを逆転させ、ネットのほうを必須業務、放送のほうを補完業務にするということだ。これは放送法の改定を要するような根本的な転換になる。放送ではなく通信を主たる業務とするというのだから。

この一環として、「放送業界に係るプラットフォームの在り方に関するタスクフォース」という関連グループは、NHKの地上波放送だけに留まらず、更に国際放送、衛星放送のコンテンツをネットで配信することも検討している。当然の流れだろう。

どうやら、総務省・NHKは、受信料に対する国民の怨嗟の声はまったく無視して、現在地上波、衛星波でNHKが放送しているコンテンツをそのままネットで配信し、受信料はそのまま徴収を続けようとしているようだ。

■総務省がスルーしている3つの重要議題

つまり、放送であろうとネットであろうと関係ない、国民の大多数が受信料の徴収に不満をもっていようと関係ない、ネットに移ったあとも放送法で強制している受信料を取り続けていくということだ。これは大いに問題だし、国民の声を無視したものだ。そこで、議論の在り方や議論の内容の問題点を指摘したいと思う。

このためには、何を議題としているかよりも、何を議題としていないかを述べた方が分かりやすいだろう。

1.この検討会は現在NHKの地上波総合チャンネルを週に5分以上視聴する日本人が半数しかいない、これからも減少しつづけていくという事実を問題にしようとしない。需要がないことを無視し、供給のことだけを考えている。

2.この検討会は、公共放送と民放が並立する2元体制を堅持する必要があるというが、なぜ現在のメディア状況の中で2元体制が必要かという議論をしない。公共放送であるがゆえに受信料で支えなければならないということになっているにもかかわらず、その公共放送の「公共性」とは何かも問題にしない。

3.受信料を無料にすることは可能だし、世界の潮流もそうなっているが、そのためにどうするかという議論はしない。最初から、現状の受信料制度ありきで話が進められている。とくに広告収入を得て「自活」することはタブー視している。

■Z世代の1日にテレビを見る時間はない

まず、需要の問題から詳しく見ていこう。再三再四の指摘で申し訳ないが、日本人の半数ちかくはNHK総合チャンネルを5分も見ていない。そして、この傾向はこれからますます強まる。なぜなら、テレビ世代の人口がどんどん減少し、Z世代が視聴人口の中心になっていくからだ。

Z世代とは生まれたときから、インターネットなどのデジタルメディアがあり、物心ついた時にはスマートフォンがあった世代だ。彼らは朝起きるとまずスマホを手に取り、SNSでニュースや天気予報などの情報を得る。テレビ世代のように、まずテレビのスイッチを入れ、新聞を広げる人は稀だ。

通勤・通学、昼食を食べる時間も、スマホでSNSを見たり、投稿したり、ゲームをしたり、YouTubeを見たりしている。テレビ世代は本や新聞を広げていたが、彼らはこういうことをまったくしない(テレビ世代も現在はしていない)。

夕方に帰宅して、パソコンやテレビにスイッチを入れるかもしれないが、テレビ世代とは違って、見るものは大体インターネットのコンテンツやYouTube、大手動画配信サービスだ。

とくに単身世帯は、放送コンテンツを見るとNHK受信料を払わなければならなくなるので、テレビ自体を買わないか、買うとしてもチューナーを内蔵していないものを買う。

■「NHKにお金を出したくない」は無視されている

このように、Z世代の日常生活にNHKの放送が入り込む隙間はない。にもかかわらず、検討会の報告書の基本的な考えは、「テレビをもっていない人たちにもNHKの放送コンテンツを見てもらわなければならない。そのためにも、ネット配信をしなければならない。ただし、ネット配信を利用するため自らすすんで個人情報を入力して登録した人には、相応の負担を求める」というものだ。

これには唖然とする。「テレビをもっていない人たち」は、単にテレビをもっていないのではない。大部分の人々は、NHK受信料を払いたくないので、テレビを買わないのだ。さらに詳しくいえば、普通のチューナー付きのテレビを買いたいのだが、受信料を払いたくないので、わざわざチューナーなしのテレビを買っているのだ。不条理な放送法が契約の自由だけでなく、商品選択の自由まで奪っている。

この検討会は、そもそもZ世代はテレビ放送など必要としない、また、もっとも見ることが少ないNHK製コンテンツのためにお金を出す気などない、という現実に目を背けている。

■「公共か民間か」は本当に区別すべきなのか

総務省の検討会は、2元体制を堅持していくことが重要だと何度も繰り返している。だが、受信者・国民の側から見て、それは必要なのだろか。

Z世代に限らず、私たちはあらゆる情報をインターネット、それもスマホから得ている。だから年代に関係なくスマホ依存症の人の割合が増え続けている。もはや、テレビ時代のように、情報の大部分をテレビから得てはいない。

インターネットはいわば情報の大海だ。そこから情報を得るとき、私たちは、「このソースは公共のもの、このソースは民間のもの」といちいち区別しているだろうか。区別することに意味があるだろうか。それとは関係なく、よく使うメディアから欲しい情報を得ていないだろうか。

それに、民間のものにはバイアスがあるが、公共のものならバイアスがないとはいえない。民放にはスポンサーがいるのでバイアスがかかるとしても、NHKも政府に忖度(そんたく)せざるを得ないがゆえのバイアスがあることはよく知られている。

■民放は「公共放送」で、NHKは「民放」

法学者の近江幸治は、NHKには「民間事業者ではなし得ない役割が期待されている」が「民放でなしえないことなどあるのだろうか」と疑問を呈したが、まさにその通りだ。

民放も公共の電波を使うがゆえに、放送法によって公共性を求められている。この意味で、民放は公共放送だ。

逆に、NHKはもともと「私設無線電話施設者」と規定された民間の特殊法人だ。現在にいたるまで、国営機関だったり、公共機関だったりしたことはない。つまり、NHKは民放なのだ。

受信者・国民から見て、2元体制など必要はないし、そもそも現在のインターネット中心の情報空間に2元体制などない。

だが、放送業界の側から見ると、広告収入で運営される民放と受信料で運営されるNHKとの業態上の違いはある。この2元体制の堅持に民放が異を唱えないのは、NHKが広告放送を始めては、自分達の広告収入が減るからだ。実際は、NHKが参入しなくとも、インターネットにシェアを奪われて広告収入は減り続けている。この点で、放送業界にとっても、2元体制は意味が薄い。

NHKを存続させる口実としての2元体制堅持はナンセンスだ。

■受信料は放送インフラを維持するためのもの

拙著『NHK受信料の研究』(新潮新書)で述べたが、受信料の正体は、放送インフラの建設・維持費だ(第3章「NHKのGHQへの抵抗が生んだ受信料の矛盾」で詳しく解説している)。

テレビ放送をするためにはマイクロ波通信網を建設し、維持する必要があり、そのために受信料が必要だと占領期にNHK・通信官僚が主張した。GHQはNHKが受信料を取ることに反対していたので、これに抵抗するため口実が欲しかったのだ。

GHQはそのような放送インフラは国費を投入して建設し、NHKと民放、電電公社で共同利用すればいいと提案したが、NHK・通信官僚がそれを拒否した。あくまで受信料を取り続けたかったし、それによって放送インフラを建設すれば、民放に使わせずに済むからだ。まったくのエゴイズムだ。マイクロ波通信網は、電電公社が建設し、民放はそれを使ってキー局とローカル局をつないだ。

検討会の報告書を読むと、この占領期のエピソードを思い出す。というのも、ローカルのレベルで、NHKの放送インフラを民放にも開放し、共同利用する計画が持ち上がっているからだ。

ネットに移行すれば、放送インフラの利用に余裕ができるので、民放にも使わせようということだろう。民放ローカル局のほうは、もともと放送インフラが弱く、広告収入の減少でそれを改善する余力がない。

■民放との共同利用はいいが、まずは規模縮小

受信料は法律で義務化されることで強制徴収されている点で税金のようなものだ。であるならNHKの放送インフラは、受信者・国民のものだともいえる。同じく公共の電波を使って公共の利益のために放送している民放(放送法ではそうなっている)と共同利用するのは望ましいことだ。

とはいえ、本来は、NHKが放送インフラを縮小し、統合整理し、あるいは売却し、コストを削減し、規模を縮小するのが筋だ。

これは地上波ローカル放送の話だが、同じことは衛星放送と国際放送のコンテンツをネットで流す計画においても検討されている。つまり、衛星放送と国外向け国際放送(国内向け国際放送もあるので区別している)でNHKが使用している衛星通信回線は、地上波放送と違って自前のものではなく、株式会社放送衛星システム(B-SAT)のものだが、ネットに移行すれば、この回線使用の利用が減少するのだから、そのコストも見直さなければならないということだ。

■NHKネット配信が抱える限界、矛盾

NHK BSのコンテンツに関しては、それほどネットに移すことはできないだろう。ほとんどがもともと外国製のコンテンツなので、著作権の問題があり、余分な費用が掛かってしまうからだ。この理由で、NHK BSのキラーコンテンツである大リーグ野球中継もネットには流せないだろう。

莫大な費用を使って行っている国外向け国際放送も、ネットに移行するなら、衛星回線使用料の見直しをする必要があるだろう。

これとともに問題になるのは、ネット受信料の問題だ。検討委員会は、国内において自発的に登録した人からは、ネットであっても受信料を取ると決めている。国外向け国際放送の場合は、見てもらいたくてコンテンツを送っているのだから、受信者から受信料を取りたくても取れない。取れば見てもらえないからだ。

BBCなどは、この矛盾を解消するために、国内向けコンテンツには広告を入れないが、海外向けのものには入れるということをしている。これによって許可料(NHK受信料にあたる)の代わりの収入を得ている。

■NHKが自立するには広告を入れればいい

検討委員会の委員のなかには、BSや国際放送のコンテンツに広告を入れてはどうかという意見を述べる人もいた。これは、このような検討会ではタブー視されているが、国外向け国際放送だけでなく、衛星放送でも地上波放送でも検討されるべき議題だ。

繰り返しになるが、受信料は放送インフラの建設・維持費だ。NHKの放送がすべてネットに移るなら、受信料は廃止してしかるべきだ。だが、野放図に規模拡大して現在の規模になってしまったNHKは受信料に代わる収入源が必要だ。ならば、他の民放と同じく広告を入れればいい。放送インフラを縮小できるのだから、それに合わせて人員整理もすれば、広告とコンテンツ販売と寄付と公的補助金の収入で受信料に頼らず自立できる。

地方レベルでは、放送インフラを共同使用するにとどまらず、経営上もNHKローカル局と民放ローカル局が合併してもいい。そうすれば、地元の人々や企業からの寄付や県や市などからの補助金も得やすくなるだろう。

■世界の主流は「受信料廃止」「国民負担軽減」

世界を見渡すと、ニュージーランド、オーストラリア、フランスは受信料を廃止している。イギリスをはじめとする先進国はこれに続こうとしている。

受信料に当たるものは取っているが、広告を入れることで、受信者の負担を軽減している国はドイツ、イタリア、カナダ、ブラジル、インド、韓国、中国などがあり、むしろこちらの方が主流だ。受信料を最初から取っていない中国も、広告は入れている。

受信料の起源から見て、その基本的考え方から見て、NHKが放送からネットに移るなら、受信料は廃止すべきだ。放送からネットに移ることで放送インフラのコストが大幅に削減できるなら、併せて人員削減を行い、広告などの収入源を新たに得ることによって、適正な規模まで縮小すれば、受信料は廃止できる。実際、世界はこの方向に進んでいる。

しかし、検討会では、広告を入れるというアイディアを口にする委員がいても、それを取り上げて、真剣に検討しようという雰囲気はない。

■アメリカは「国民に愛される放送」ができている

まず現状のままの受信料ありきで、広告を入れることで、受信料を廃止するとか、値下げするとかという議論はない。検討会では、ネット配信を必須業務とする議論と受信料の議論はまったく切り離され、前者にゴーサインを出すことだけが求められているように見える。実際、検討会にオブザーバー参加した民放関係者でそのようにコメントする人が多かった。

放送法を作っていたとき、クリントン・ファイスナーというGHQの将校がNHKと通信官僚にこう説いた。

電波は国民のものである。放送事業者は、その公共の電波を使うかわり国民に放送という公共サービスを提供しなければならない。そのためには費用が必要だが、それを受信料という形で国民に負担を求めるのではなく、広告や寄付金や公的補助によってまかなうべきだ。国民に愛される放送を行うなら、アメリカでできているように、日本でもこれはできる。

ファイスナーがこう説いたときに受信料を廃止しておくべきだったが、70年以上の時を経て、今またその機会が訪れている。

■今、受信料廃止を議題にしないのはおかしい

以上、検討委員会が検討しなかった議題について述べてきたが、委員の方はおそらくこう反論するだろう。「私たちは検討するように言われた議題を議論したのであって、議題にないことで私たちを批判するのはフェアではない」

まったくその通りだが、そこにこそ問題がある。つまり、この検討会は総務省・NHKが設定した議題について議論し、結論を出すことになっていて、国民・受信者が問題としている議題について議論し、結論を出すことにはなっていない。

現行の受信料制度はとくにZ世代にとって不公平なもので、それゆえこれからも不満が高まっていくのだが、そのことは議題とせず、受信料と切り離して、NHKが放送からネットに移ることのみ検討し、議論するよう設定されている。

これでは総務省・NHKとは対極にいる受信者・国民は、出てきた結論に納得しないだろう。むしろ、その非民主的やりかたに不満を募らせていくだろう。「NHKから国民を守る党」が議席を得ていることがそれを如実に示している。

NHK・総務省は、NHK存続のための議題を設定するのでなく、国民・受信者が真に望むことを議題に設定しなければならない。それは受信料の廃止にほかならない。すでに他の先進国もこの方向で動いている。日本でも議題にせざるを得ない状況にあるのだ。

----------

早稲田大学社会科学部・社会科学総合学術院教授(公文書研究)

1953(昭和28)年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。東北大学大学院文学研究科博士課程単位取得。2016年オックスフォード大学客員教授。著書に『原発・正力・CIA』『歴史問題の正解』『日本人はなぜ自虐的になったのか』『NHK受信料の研究』(新潮新書)など多数。

----------

(早稲田大学社会科学部・社会科学総合学術院教授(公文書研究) 有馬 哲夫)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

NHK受信契約が4年で100万件減、不払いは倍増「テレビ離れがどう影響しているか答えるのが難しい」

読売新聞 / 2024年6月29日 7時4分

-

放送界の先人たち・川平朝清氏 ~「プロレスをやったら受信料払ってやる」沖縄の本土復帰前後の苦労語る~【調査情報デジタル】

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年6月29日 6時0分

-

NHK「赤字でも黒字でも非難殺到」が意味すること 「儲けすぎ」から一転「どうして赤字なのか」

東洋経済オンライン / 2024年6月28日 19時50分

-

NHKの23年度事業収入、400億円減り6531億円…受信料1割値下げが響く

読売新聞 / 2024年6月25日 18時0分

-

テレビがなくても徴収する…デタラメな「NHK受信料」を放置したまま「ネット受信料」を始めるNHKの大問題

プレジデントオンライン / 2024年6月21日 8時15分

ランキング

-

1関東「気動車王国」の離れ小島路線が面白い! 不思議な“右ハンドル”車両 3駅の路線に“スゴイ密度”であるものとは?

乗りものニュース / 2024年6月29日 15時12分

-

2意外な面倒さも? 財布いらずの「スマート支払い」、店側はどう思っているのか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 8時10分

-

3ウイスキーが「おじさんのお酒」から激変したワケ 市場復活に導いたサントリーのハイボール秘話

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 8時20分

-

4「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

5障害者雇用未達で「社名公表」寸前からの挽回劇 法定雇用率クリアへの3年で見えた成果と課題

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 9時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください