ハマス掃討は是か、それとも過剰報復か…世界の人口比ユダヤ人1:イスラム人100が共存できない根本理由

プレジデントオンライン / 2023年11月7日 15時15分

■ハマス掃討は是か、それとも過剰報復か

パレスチナのガザ地区を実効支配するイスラム組織ハマスが、2023年10月7日、ロケット弾や戦闘員の侵入によってイスラエルへの大規模な攻撃を仕掛け、人質を多く拉致した。

これに対しイスラエルが報復を開始してから1カ月以上が経過し、これまでの空爆以上に多くの民間人の犠牲を伴うと予想されるイスラエルによる本格的な地上戦が開始されている。世界はイスラエルのハマス掃討作戦を支持する声と、過剰防衛を非難する声とに二分されている。

今回は、パレスチナ問題の激化の背景にある人口動向について基本的データを紹介し、情勢把握の参考としたい。

パレスチナをアラブ人国家とユダヤ人国家に分割する1947年の国連によるパレスチナ分割案を受けて、ユダヤ人は1948年にイスラエルを建国した。その結果、欧州やロシアからのユダヤ人の移民が相次ぐ一方で、100万人を超えるアラブ人がパレスチナから追放されて難民となり、イスラエルとアラブ諸国との対立や、パレスチナ人の反イスラエル闘争がはじまった。

1993年には対話による解決を目指してパレスチナ人の暫定自治に合意したが(オスロ合意)、イスラエルによる占領政策により居住領域をじりじりと侵され続けるパレスチナ人の反発はやまず、紛争は長く続いている。

図表1には国連推計により建国から2年目の1950年から2021年までのイスラエルとパレスチナの人口推移を掲げた。

1950年代~60年代には世界からユダヤ人の移民流入が相次ぎ、当初100万人だったイスラエルの人口は、1970年代には300万人台にまで拡大した。さらに、1991年のソ連崩壊前後に旧ソ連圏からのユダヤ人の大量流入が起こり、再度、人口は大きく増加した。

その後、21世紀にはいると在外ユダヤ人の流入は減ったが、合計特殊出生率が3以上という高所得国としては異例に高い出生率を背景に人口は伸び続け、2021年には890万人に達している。

一方、ガザ地区とヨルダン川西岸のパレスチナ人口は、当初は、イスラエルとあまり変わらない100万人程度の水準だったが、数次にわたる中東戦争による難民流出により人口はしばらく横ばいで推移していた。1973年の第4次中東戦争が終わったあたりから、人口流出の動きが弱まる一方で高い出生率に支えられて、人口はイスラエル以上の増加率で伸び始め、2021年には513万人に達している。

イスラエルとパレスチナの人口の合計に占めるパレスチナ人口の割合の推移を図中に示しておいた(イスラエル人口構成では、同国籍のパレスチナ人が21%)。1950年に42.4%だったのが1974年に27.1%のボトムに達したが、その後、回復傾向をたどり、2021年には36.6%にまで上昇している。居住エリアを蚕食されながら人口比は上昇しているのであり、それだけ過密、劣悪な環境を強いられていると見なせる。

ただし、パレスチナの人口比率の上昇は近年、横ばいに転じつつある。これは、イスラエルより高かったパレスチナの出生率の水準がイスラエルに近づきつつあるからである。

■イスラエルは戦後、政策的に「人口ブースト」

将来人口については、流入については、後ろで見るようにユダヤ人は世界にそうは残っておらず、建国直後やソ連崩壊の時のような多数の人口流入は起こりそうにない。また、政策的、イデオロギー的なブーストで先進国の水準を1以上上回っている合計特殊出生率も今の水準をどれだけ維持できるかは未知数だ。従って、イスラエルの人口増加はこれまでの延長線ということになろう。

一方、パレスチナの方も出生率の低下傾向を反転させることは難しいと考えられるので、現在行われているイスラエルの攻撃でさらに大量の国外退避を迫られない限り、やはりこれまでの延長線ということとなろう。

したがって、従来の平和的共存路線の下では、イスラエルとパレスチナの人口比も今後、ほぼ横ばいの傾向となりそうである。ハマスの奇襲へのイスラエルの過剰とも見える反応には、言明されている報復、安全確保の目的を超え、こうした人口動向で優位に立とうとする意図が隠れていないとは言い切れまい。

■薄れていく平和的共存の望み

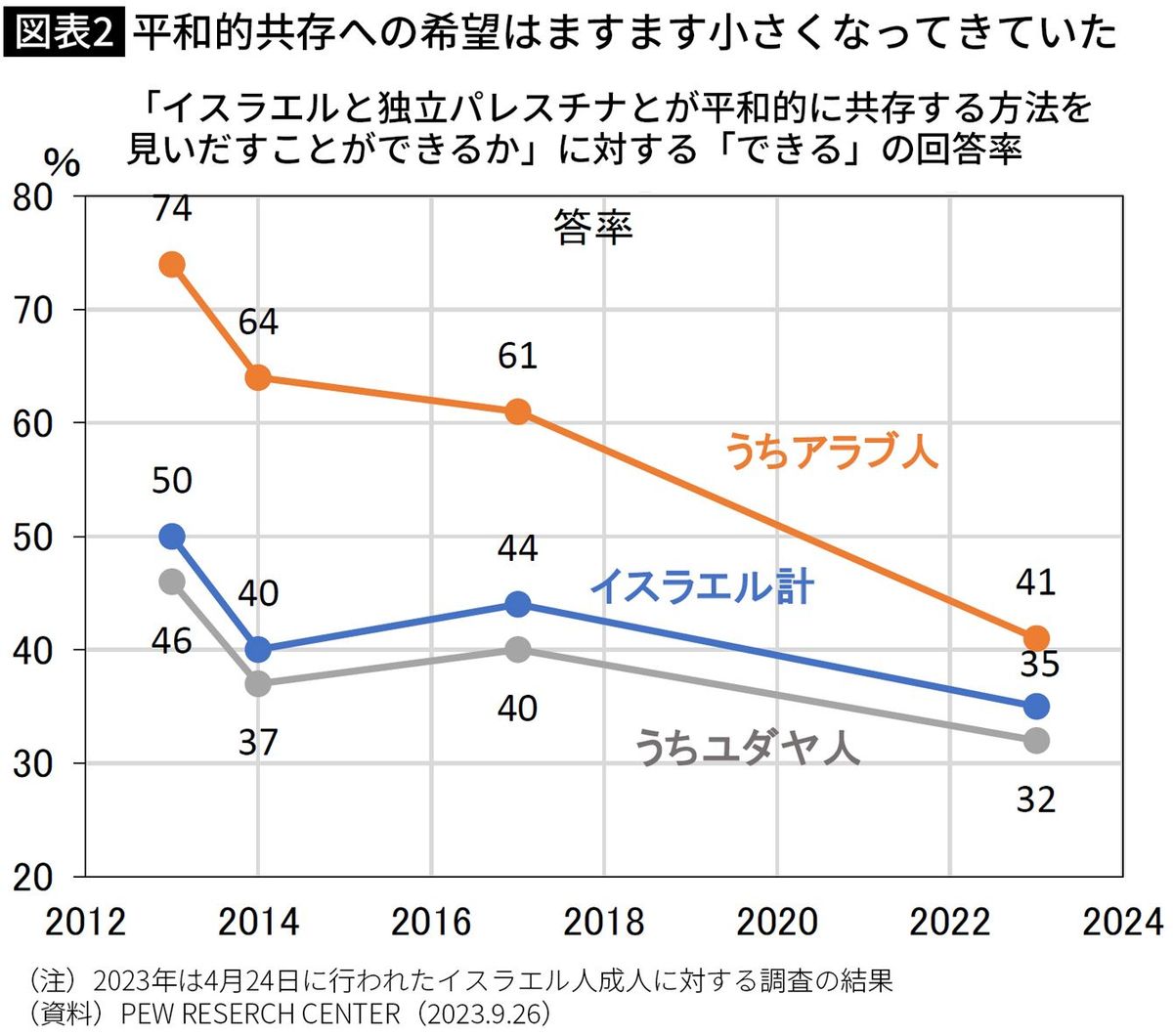

こうした人口情勢の中で、イスラエルとパレスチナ自治との平和的共存が可能かどうかに関する意識調査の結果推移を見ておこう。

図表2は、ピューリサーチセンターが行ったイスラエルの成人に対して行っている意識調査の結果推移であるが、イスラエル国籍のユダヤ人もアラブ人(パレスチナ人)も共に平和的共存への希望を減退させていることが明らかである。特にアラブ人は2013年には平和的共存が可能だと考えていた割合が74%だったのが2023年には41%にまで低下している。それでも、なお、ユダヤ人の32%に比べるとまだ希望は失っていなかった。

オスロ合意後の和平交渉が頓挫し、オスロ合意におけるパレスチナ側の主役だったアラファト氏も既に没した。イスラエル政界の和平重視派を倒して地歩を築いた強硬派が現首相のネタニヤフ氏で、アラファト氏や後継の交渉路線を拒んでイスラエルの存在も否定する武闘派がハマスである。ガザに和平の希望があった1994年の夏は遠くなったと言われるが、それがこうした意識調査の結果に表れていることは間違いなかろう。

こうした意識変化や政治の変化を背景に、今回の武力抗争が始まっているのである。

■イスラエルと米国に集中するユダヤ人人口

ここで目をグローバルに転じて、ユダヤ人とイスラム教徒の人口の世界分布を見てみよう。

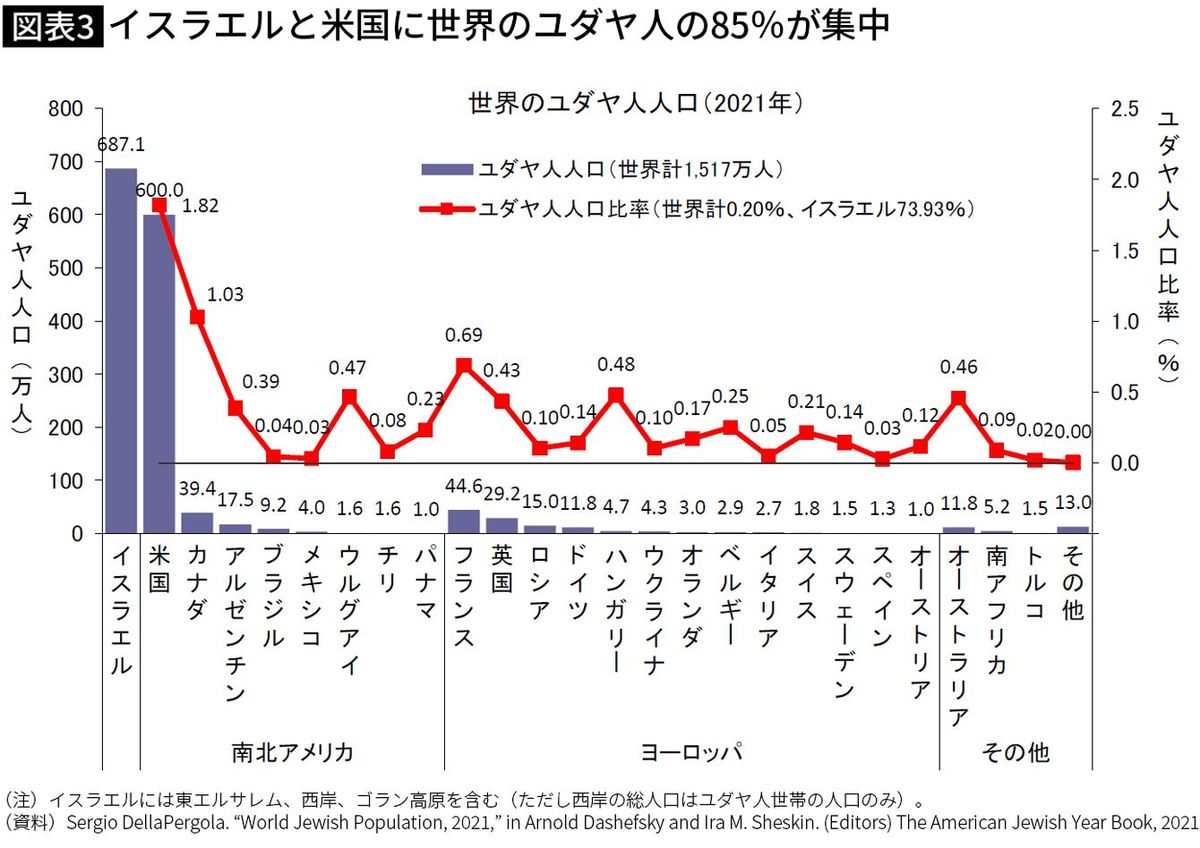

まず、イスラエルのユダヤ人人口は世界のユダヤ人人口のどのくらいの割合を占めているのであろうか。

図表3に掲げたユダヤ人がどの国に居住しているかを調べたデータによると、世界のユダヤ人総人口1517万人のうちイスラエルに687.1万人、米国に600.0万人と合わせて85%はこの2国に集中していることが分かる。

2010年にはこの割合は81%だったので集中度はますます上昇している。その他では、それぞれ、これら2国の10分の1以下の規模であるが、フランスの44.6万人、カナダの39.4万人、英国の29.2万人と続いている。

各国人口に占めるユダヤ人の比率としては、イスラエルの73.93%はイスラエルがそもそもユダヤ人の母国として設立されたことから例外的に高いが、それ以外では、米国が1.82%、カナダが1.03%、フランスが0.69%、ハンガリーが0.48%、ウルグアイが0.47%、オーストラリアが0.46%、英国が0.43%、アルゼンチンが0.39%と続いている。

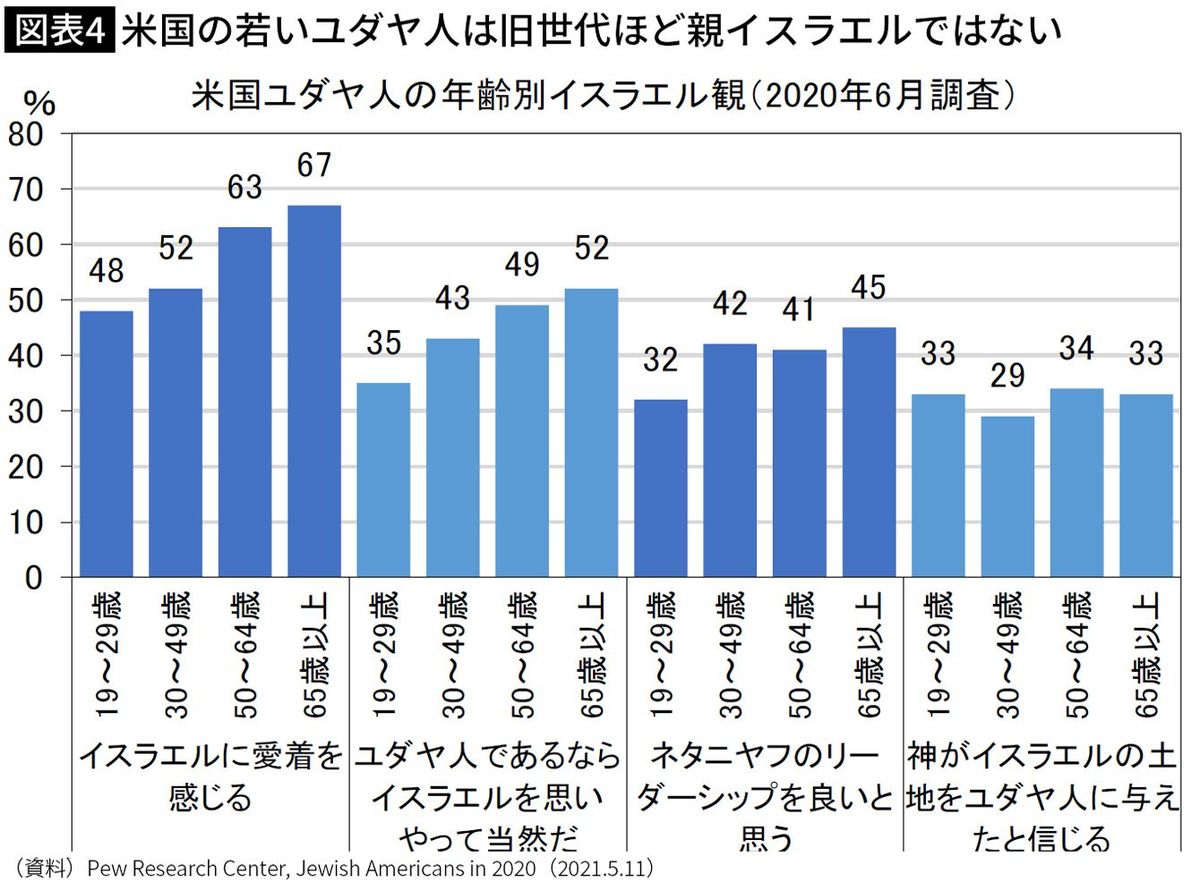

米国のユダヤ人には有力者や富裕層が多く、人口比以上に大きい政治的、経済的な影響力を有している。しかし、米国のユダヤ人社会が一枚岩的にイスラエル支持かというとそうではない。

イスラエルのユダヤ人社会がますます右傾化し、占領を当然視しパレスチナ問題の解決にも消極的であるのに対して、米国のユダヤ人の多く、特に若者はリベラル志向であり、人権を重視し、イスラエル政府に批判的となっている。米国イスラエル公共問題委員会(AIPAC)などの米国内のイスラエル・ロビー派がイスラエル政府の行動に無批判な支持を与えているのとは異なるのである。

図表4には米ピューリサーチセンターが行った意識調査から米国のユダヤ人のイスラエル観について掲げた。「ネタニヤフ首相のリーダーシップに賛成」であるのは65歳以上でも45%と半数以下であるが、19~29歳では32%と3分の1以下である。「イスラエルの地は神がユダヤ人に与えたものという考え」のユダヤ人は旧世代でも3分の1に過ぎないという点は頭に置いておくべきだろう。

■イスラム人口は世界に16億人

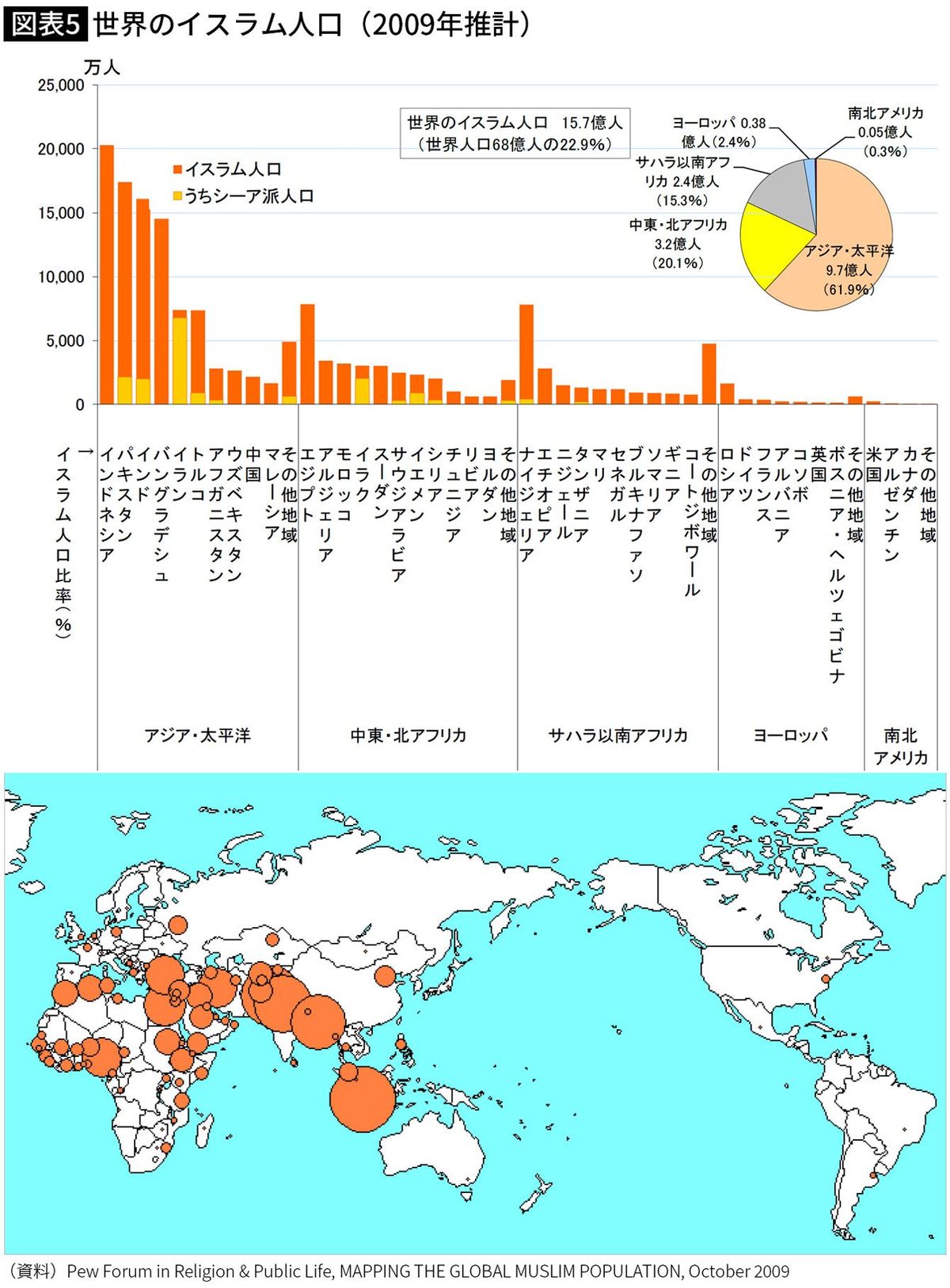

次に、パレスチナ人と同じイスラム教徒の世界分布はいかなるものなのであろうか。パレスチナの側にたつイスラム勢力の世界人口分布を参考のために、少し古いデータであるが図表5に掲げた。

世界全体のイスラム人口は15.7億人と人口全体の4分の1弱の22.9%を占めているとされる。ユダヤ人人口とは比べものにならないぐらい多い。

地域別には、イスラム教がはじまってまず広がった中東・北アフリカでは、3.2億人とイスラム人口全体の20.1%を占めるにすぎず、最も多いのは、アジア・太平洋地域の9.7億人であり、61.9%と6割を超えている。

この2地域に次いでサハラ以南アフリカが2.4億人、15.3%と多く、ヨーロッパと南北アメリカは合計しても4300万人、2.7%と少ない。

国別に見ると、最大のイスラム国はインドネシアであり、2億人のイスラム人口を抱えている。インドネシアに続いて、パキスタンの1.7億人、インドの1.6億人、バングラデシュの1.45億人とイスラム人口を多く抱えている国となっている。

これら諸国に次いで、イラン、トルコ、エジプト、ナイジェリアが7000万人台のイスラム人口を有するイスラム国である。

欧米諸国は、ロシアによるウクライナ占領への非難とは異なり、国連決議に反するパレスチナ領域のイスラエルによる事実上の占領を、二重基準のように黙認しているが、世界のイスラム諸国の国民はそれを許しそうにない。

すでにイスラエル側の死者を大きく上回るパレスチナ側の民間人を含む死者が出ており、過剰防衛の感がある。諸国民が広く支持する真の和平がさらに遠のけば、イスラエルにとっても世界から見放されるという意味で本末転倒となることは間違いない。イスラエルとパレスチナの平和的共存がどれほど困難であろうとも、なお、それを追求するほかに道はないのではなかろうか。

----------

統計探偵/統計データ分析家

東京大学農学部卒。国民経済研究協会研究部長、常務理事を経て現在、アルファ社会科学主席研究員。暮らしから国際問題まで幅広いデータ満載のサイト「社会実情データ図録」を運営しながらネット連載や書籍を執筆。近著は『なぜ、男子は突然、草食化したのか』(日本経済新聞出版社)。

----------

(統計探偵/統計データ分析家 本川 裕)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「パレスチナ問題」は、再び忘れ去られてしまうのか?... 2025年は中東和平の分水嶺になる

ニューズウィーク日本版 / 2024年12月23日 17時50分

-

なぜイスラエルは苛烈な暴力をいとわない国家になったのか? 長く迫害されたユダヤ人の矛盾、イスラエル人歴史家に聞いた

47NEWS / 2024年12月14日 9時30分

-

アングル:イスラエル、ヒズボラと停戦でもガザでの合意は見通せず

ロイター / 2024年11月28日 16時47分

-

焦点:ヨルダン川西岸で拡大するイスラエル入植地、「トランプ2期目」に期待の声

ロイター / 2024年11月27日 16時39分

-

アングル:トランプ氏の主な外交方針、NATOやウクライナ問題など

ロイター / 2024年11月26日 11時57分

ランキング

-

1【速報】逃走していた男は死亡 警察が追跡中に道路から飛び降りる コンビニ駐車場で元交際女性が切り付けられた事件 警察へ交際トラブルの相談も 京都市

MBSニュース / 2024年12月23日 15時50分

-

2妻殺害、元長野県議に懲役19年の判決 無罪主張退ける 長野地裁

毎日新聞 / 2024年12月23日 13時54分

-

3金融庁出向中の裁判官、インサイダー取引容疑で特捜部に告発…東証社員も金商法違反容疑で

読売新聞 / 2024年12月23日 15時22分

-

4「小学生の女の子にフフっと笑いかけ…」平原政徳容疑者(43・無職)が見せていた常連コンビニ店での一面「いつも目が血走っていた」【北九州・女子中学生刺殺】

NEWSポストセブン / 2024年12月23日 7時45分

-

5「売れないタワマンとEV」を抱えて崖っぷち…経済オンチの習近平主席が「14年ぶりの政策転換」を発表した意味

プレジデントオンライン / 2024年12月23日 9時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください