「タッチするだけだから、後ろを待たせない!」VISAのタッチ決済のCMが世界中で日本人にしか刺さらないワケ

プレジデントオンライン / 2023年11月22日 9時15分

※本稿は、永井竜之介『分不相応のすすめ 詰んだ社会で生きるためのマーケティング思考』(CROSS-POT)の一部を再編集したものです。

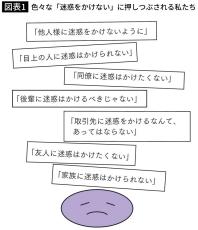

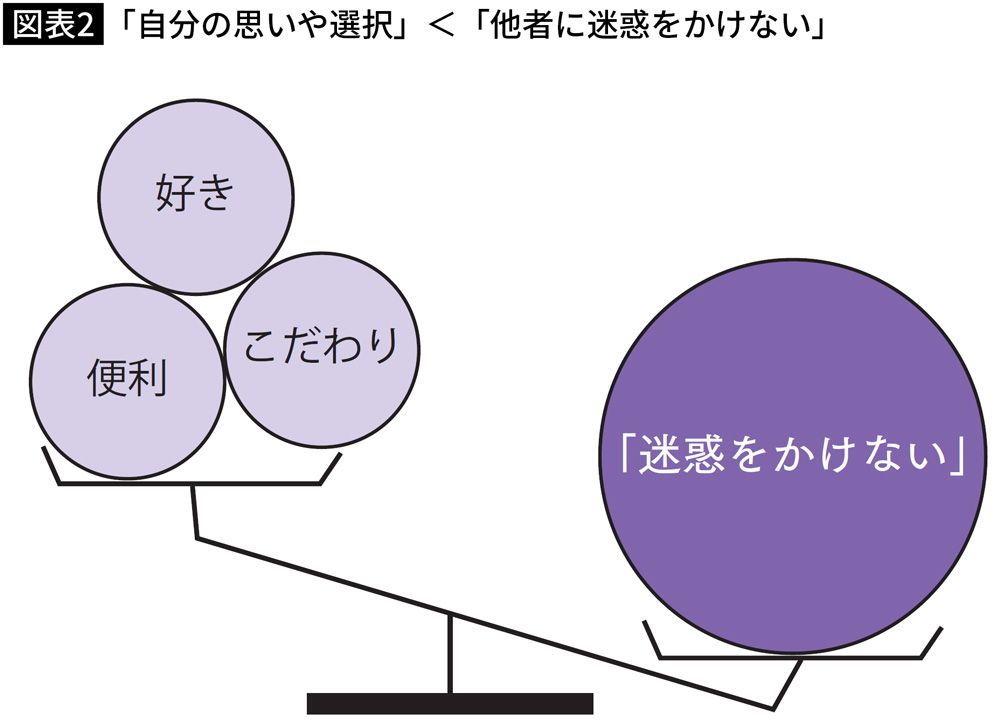

■当たり前のように言われる「迷惑をかけないように」

この言葉を、当たり前のように色々な場面で耳にします。「他人様(ひとさま)に迷惑をかけないように」「家ではいいけど、外ではちゃんとして」と言われ、社会や公共の場で、モラルやマナー、ルールを守ることを多くの人が大事にしています。

何をするにも、自分や家族といった「身内」の手が届く範囲で、自分たちの責任の内側で収まるように心がけるでしょう。

もちろん職場でも、できるだけ迷惑をかけないようにします。上司や先輩など、目上の人に迷惑はかけられません。対等な関係やライバル的な関係にある同僚にも、迷惑はかけたくありません。自分がリードしてあげる立場にある後輩には、なおのこと迷惑はかけるべきではありません。

取引先や「お客様」に迷惑をかけるなんて、もってのほかです。だから、誰にも迷惑をかけないように、仕事で「ミスしない」ばかりが重視されていくわけです。

「迷惑をかけないように」はどんどんエスカレートしていくことがあります。プライベートの友人にも、迷惑はかけたくありません。さらに「家族に迷惑はかけられない」までいってしまうと、もう誰にも迷惑をかけられなくなります。

そうして、何をするにも自己責任で、1人でビクビクしてしまい、働きにくく、生きづらくなるのです。

■VISAの「後ろを待たせない!」が刺さるのは日本人だけ

VISAのクレジットカード「タッチ決済」を知っているでしょうか。ICチップの付いたクレジットカードを使うことで、カードを読み込んだり、暗証番号を入力したりする必要なく、端末にカードをタッチするだけですぐに支払いを完了できるサービスです。

カードを不正に読み込まれることも、暗証番号を誰かに見られることもなく、安心・安全で、しかも手軽で速く、これまで以上に買い物をスムーズにできます。

そのCMでは、さまざまな場面でスムーズな支払いに満足するユーザーの様子が描かれていますが、コンビニ篇(※1)では、コンビニのレジでタッチ決済を利用する場面で、このような明るいナレーションが入ります。

「タッチするだけだから、後ろを待たせない!」

タッチ決済で、素早く支払いができるため、会計待ちの行列の後ろに並ぶ人に迷惑をかけずに済むことを、サービスのメリットとして強調する内容です。

この「お店で、見ず知らずの他人に迷惑をかけずに済む!」が、新サービスの大きなメリットとして評価されるのは、世界中を探しても日本くらいなものです。

(※1)VISAのタッチ決済「コンビニ篇」は、2021年12月22日(水)からテレビやオンラインで公開された動画広告。

■周囲が自分をどう見ているかを気にしすぎている

日本の人々は、自分が周囲に与える悪影響を気にしすぎで、周囲が自分をどう見ているかも気にしすぎだからです。その特殊性、悪くいえば異常性を、あなたはどれくらい認識できているでしょうか。

「人に迷惑をかけない」は、もちろん間違った教訓ではありませんが、本当にそんなに大事なことでしょうか。

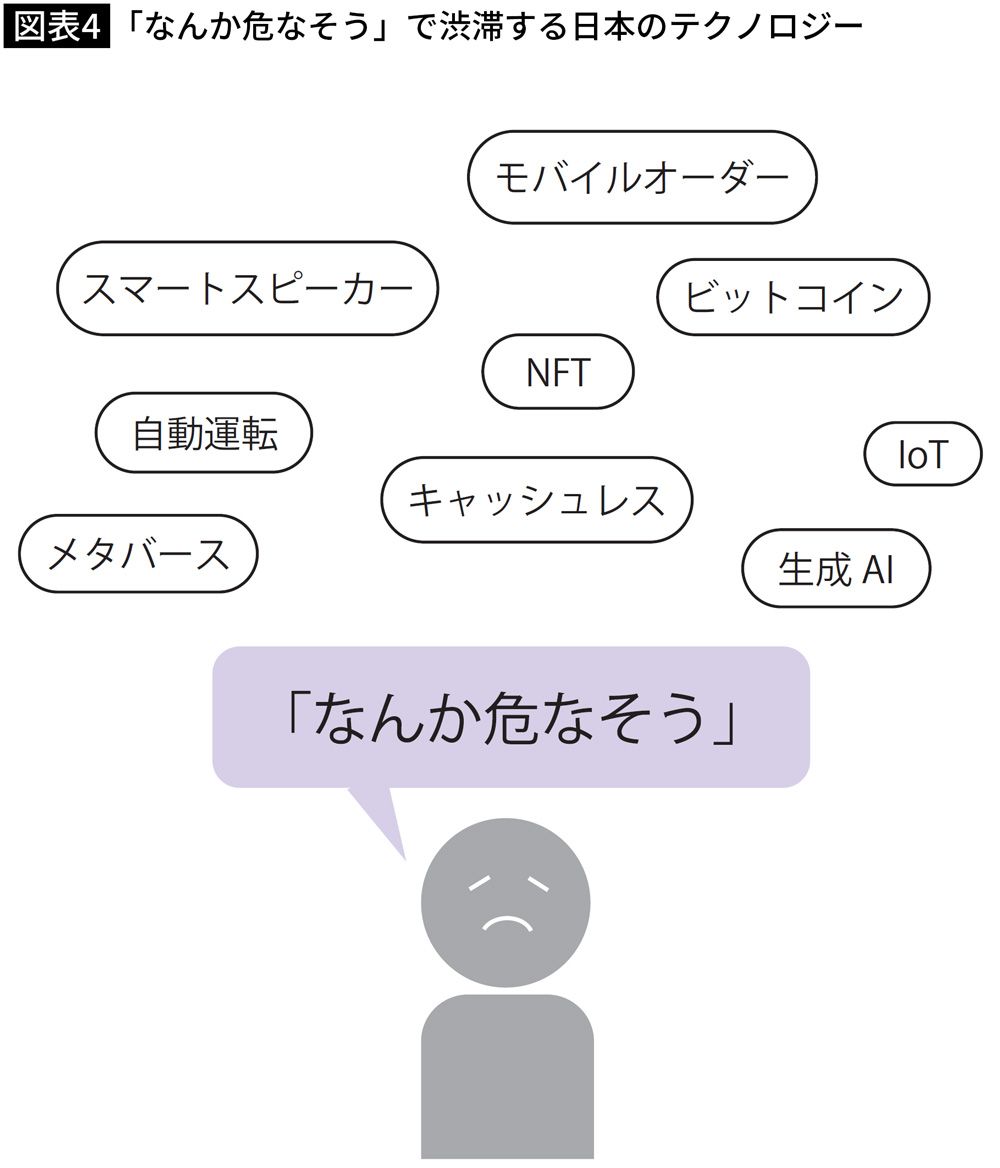

■日本では「なんか危なそう」と思われたらアウト

日本では、こう思われてしまったらアウトです。

「なんか危なそう」な新商品は、本当は素晴らしいモノだとしても、なかなか消費者の手に取ってもらえません。

「なんか危なそう」なベンチャー企業は、じつは将来有望な会社でも、人材から就職先や転職先として選ばれにくくなってしまいます。

「すごい」「面白い」「斬新」よりも、「みんなが知っていて」「信頼できて」「ちゃんと安心できる」選択肢が好まれる、というのは日本ならではの特徴の1つです。

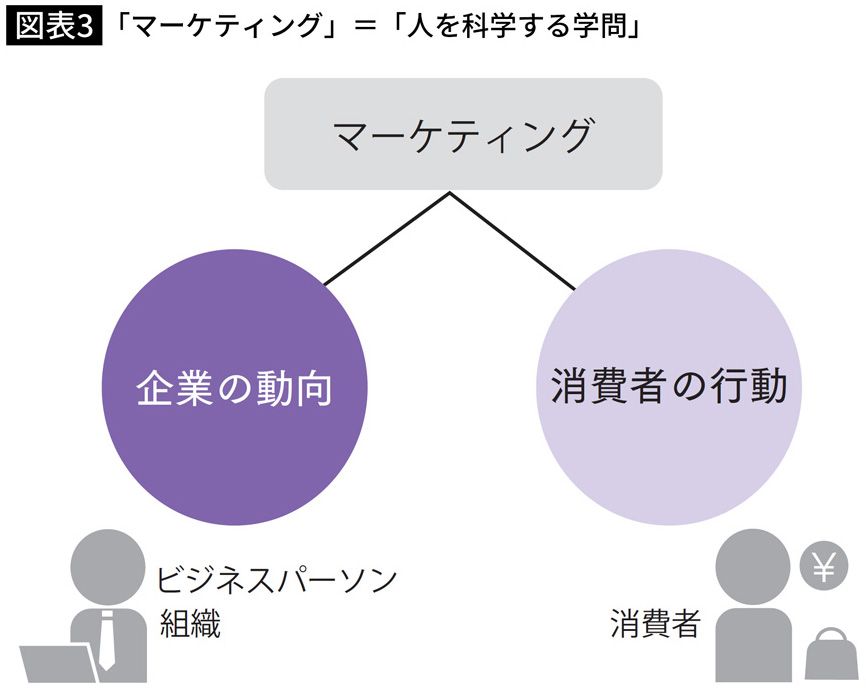

このような人の特徴、価値観、考え方、行動などを明らかにする「人を科学する学問」として、マーケティングがあります。マーケティングと聞くと、ビジネスを成功させる方程式のように思われるかもしれませんが、じつは人の心理や行動を解き明かす学問です。

なぜなら、ビジネスは、作り手も受け手も人だからです。

新しいアイデアを思いついて企画化し、ヒト・モノ・カネを動かして実現していく……。ビジネスを作る道のりは、すべて人(ビジネスパーソン)が考え、行動することで進んでいきます。

また、そうして作られた商品やブランド、広告などを見て、好きになったり嫌いになったりと反応し、買うかどうかや、賛否のクチコミなど、判断・行動をするのも人(消費者)です。

だから、マーケティングは、「どんなビジネスパーソンが仕事の生産性や創造性を高められるか」「どういった組織のパフォーマンスが優れているか」「消費者は何を考え、どう動くか」など、人を解き明かすことで、初めてビジネスを分析できるものです。

■日本の「キャッシュレス決済の比率」は先進国で最低水準

例として、日本のキャッシュレス決済について取り上げてみましょう。日本のキャッシュレス決済の比率は2022年に36%(※2)になりましたが、これは先進国の中でじつは最低水準です。

欧米諸国や中国・韓国などでは、すでに50%を超え、80~90%以上の国も少なくありません。どうして日本の普及はこんなにも遅れてしまったのでしょうか。

その大きな原因は、サービス開始当初に「なんか危なそう」と、特に中高年層に思われてしまった点にあります。日本の各種Payは、サービス開始当初、○%オフやキャッシュバックのキャンペーンで「お得」をアピールしましたが、利用できる店が限られました。

キャンペーンや店に応じて何種類も使い分ける必要があり、Payは「お得だけど不便」なものでした。さらに、多くのPayがシステム障害で決済できなくなるトラブルを起こしました。その結果、もともとリスク回避を選びやすい、多くの日本の消費者の中で、「Payはまだ信用できない」という印象が作られてしまいました。

日本のキャッシュレス決済は、「お得だけど、まだ安全ではなく、少し不便」なサービスとして印象付けられたことで普及が遅れています。加えて、日本は海外と比べて、駅やコンビニにATMが普及していて現金の出し入れが簡単で、SUICAなどの便利な交通系タッチ決済がすでに浸透しています。

だから、「現金と同じく安全で、SUICAと同じく便利で、なおかつPayの方がお得」という高いハードルを乗り越えなければ、普及が進みにくいという難しさもあるのです。

(※2)経済産業省「ニュースリリース 2022年のキャッシュレス決済比率を算出しました」を参照。

----------

高千穂大学商学部准教授

1986年生まれ。専門はマーケティング戦略、消費者行動、イノベーション。産学官連携活動、企業団体支援、企業との共同研究および企業研修などのマーケティングとイノベーションに関わる幅広い活動に従事。主な著書に『マーケティングの鬼100則』(ASUKA BUSINESS)、『嫉妬を今すぐ行動力に変える科学的トレーニング』(秀和システム)、『リープ・マーケティング 中国ベンチャーに学ぶ新時代の「広め方」』(イースト・プレス)などがある。

----------

(高千穂大学商学部准教授 永井 竜之介)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

東奔西走キャッシュレス 第54回 QRコード決済も使えてキャッシュレス100%達成のシンガポール

マイナビニュース / 2024年6月21日 21時54分

-

大阪限定 最大50%キャッシュバック!Visaのタッチ決済キャンペーン第2弾!対象飲食店がお得に!

PR TIMES / 2024年6月21日 13時40分

-

Visa大阪限定キャンペーン第2弾! マクドナルド、モスバーガー、すき家などでタッチ決済を利用すると最大30%キャッシュバック

マイナビニュース / 2024年6月20日 9時29分

-

「大阪エリア振興プロジェクト」の一環として『大阪限定Visaのタッチ決済キャッシュバックキャンペーン第2弾』をファストフード店で6月20日より開始

PR TIMES / 2024年6月19日 17時45分

-

『Visaのタッチで得だおれ!だれでもどこからでもXフォロー&リポストキャンペーン』が6月7日より開始 夏旅に嬉しいJTBトラベルギフト30万円分が当たるチャンス!

PR TIMES / 2024年6月7日 12時15分

ランキング

-

1「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

2ソニー宮城拠点、250人削減=ブルーレイ、生産縮小

時事通信 / 2024年6月29日 15時49分

-

3関東「気動車王国」の離れ小島路線が面白い! 不思議な“右ハンドル”車両 3駅の路線に“スゴイ密度”であるものとは?

乗りものニュース / 2024年6月29日 15時12分

-

4あおり運転被害72.5%に増加…チューリッヒ保険調査

レスポンス / 2024年6月29日 16時0分

-

5作文は「理系だと苦手」「文系が得意」という大誤解 算数が得意な子は大概「作文もうまい」納得理由

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください