ソニーもホンダも「創業者」は1人ではなかった…「営業マン」と「技術屋」の共同創業が成功しやすいワケ

プレジデントオンライン / 2023年12月13日 9時15分

■成功しているベンチャーの創業者は2人いる

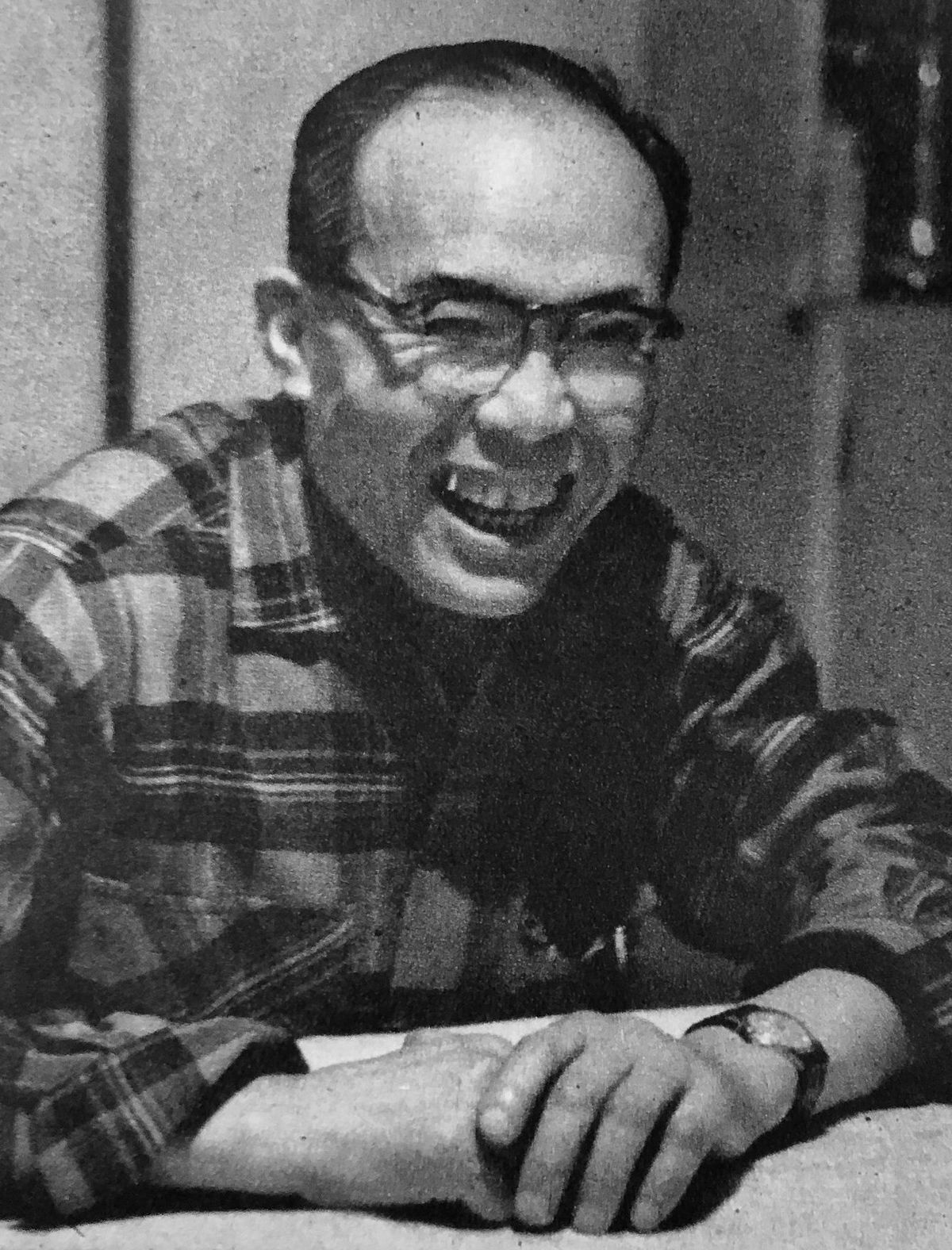

井深大 Ibuka Masaru

1908~1997 栃木県生まれ。ソニー共同創業者。早稲田大学在学中に「動くネオン」を開発し,パリ万国博覧会で優秀発明賞を受賞。1946年、戦時下に出会った盛田昭夫を引き入れ、東京通信工業(後のソニー)を設立。テープレコーダー、トランジスタラジオの開発をはじめ、ウォークマン、携帯用8ミリビデオテープレコーダーなどの大ヒット商品を送り出し、日本のみならず世界の音響機器、家電機器分野を常にリードした。

盛田昭夫 Morita Akio

1921~1999 愛知県生まれ。ソニー共同創業者。大阪帝国大学理学部物理学科を卒業し、海軍技術中尉に任官。そこで井深大と知り合い、戦後、1946年に井深の東京通信工業に加わり、常務となり営業面を担当。’58年には社名をソニーに変更。以後、世界各国に販売会社を設立し、ソニーを世界的企業に躍進させた。’98年アメリカの『タイム』誌による20世紀にもっとも影響力のあった人物「20世紀の20人」に経済人として日本人ではただ一人選ばれた。

成功しているベンチャーは、たいてい2人で創業している。その例をグローバル企業として成功している日本の元「ベンチャー」2社に見てみよう。

■ソニーの顔であり、日本の顔だった盛田昭夫

まずお話しするのは、ソニーだ。一時期大いに低迷し、いまはまた復活の途上から絶頂期に向かって伸びているが、かつてバブル時代、日本が「ジャパン・アズ・ナンバーワン」などと言われて浮かれていた時代、ソニーはまさに世界に冠たるグローバル企業だった。

SONYのロゴは、世界の若者の憧れの的。その若者の中に、スティーブ・ジョブズもいた。そして、ソニーと言えば、盛田昭夫。かれは、日本が目立ちすぎて、いまの中国のようにアメリカの怒りと焦燥を買い貿易摩擦が激化していたころ、芥川賞作家の衆議院議員だった故石原慎太郎とともに『「NO」といえる日本』という本を書いている。

それは当時のベストセラーとなった。石原慎太郎が、東京都知事になるずっと前のことだ。盛田昭夫は当時、ソニーの会長だった。ソニーの顔であると同時に、日本の顔の一つでもあったわけだ。

■井深が営業マン・盛田を引き抜いた

しかし、ソニーの創業は、かれ一人によるものではない。というより、そもそも正確には、かれは言い出しっぺとしての創業者ではない。なぜなら、かれは、優秀な営業マンであり、技術を誇るソニーの技術の部分を担っていたのは、ソニーの真の創業者、井深大だったからだ。井深さんは、技術系の研究者、盛田さんは営業マン。ちょうど、Appleのウォズニアックとジョブズのような関係だった。

井深さんはソニーの前身となる東京通信工業の起業の決意とともに、盛田さんにぜひ参画してくれと誘った。太平洋戦争中に軍の技術士官として、いっしょにアメリカのさまざまなエレクトロニクスの製品を分解して、ああだこうだと研究した、信頼できる仲間だったからだ。

しかし、盛田さんはもともと名古屋にある江戸前期から続く造り酒屋の長男で、そこを継ぐことになっていた。子(ね)の日(ひ)という盛田家の酒造会社で、いまでも続いている。それでも井深さんの熱心な誘いに、盛田さんも喜んで、井深さんの右腕となる決意をする。

井深さんは、アメリカのエレクトロニクス産業にあこがれ、終戦後すぐの1945年、のちに東久邇内閣で大臣を務めた義父を社長に据えて、東京通信工業、のちのソニーを設立する。自分自身はいまで言うCTO、技術担当の専務となり、いまで言うCMO、営業担当役員として盛田さんをゲットする。盛田さんは、現在の大阪大学の物理学専攻だったので技術もわかる営業マンだった。

■2人で試行錯誤し、トランジスタラジオを開発

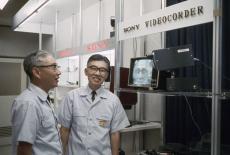

その後1950年に、井深さんが代表取締役社長に就任。ソニーの伝説となったテープレコーダー、トランジスタラジオを開発、1958年にはソニーブランドとして発売、順調に売上を伸ばしていく。

テープレコーダーってわかるかな。記憶媒体であるカセットテープの中に入っているテープが回っていく装置を見たことがあるだろうか? カセットテープ自体、知らない世代だろうから、無理か。ともかく、あれの何倍もの大きさのオープンリールと呼ばれる、最初の磁気録音再生装置だ。

そのテープレコーダーをつくろうと、戦争中にアメリカ軍からスパイが盗んできたものを2人で研究していた。テープを再現するために和紙を使って失敗してみたりして。これではアメリカには絶対勝てないな、と2人でこっそり話しながら。こうして、文字どおり共同創業していくプロセスは創業の前から始まっていた。

その2人をモデルにした2人の役者だけが登場する演劇を観に行ったことがある。海外で公演され、日本では2回だけ特別公演されたものだ。会場には、元社長の故出井伸之さんも来られていた。演劇の詳細を上手く表現はできないが、2人の共通の夢と信頼関係と未来感が上手に描かれていた。その2人の在り方は、まさに、成功するベンチャーのアントレプレナーがみな共同創業者でなければならなかったことを表しているかのようだ。

■外交的な盛田が資金調達に走った

井深さんはもともと早稲田大学の理工学部を出たかなりオタクの技術者だったので、終戦後、どうしても東芝に入社したくて、東芝を受けるも落とされてしまう。それで、かれは悔しくて、自分で東京通信工業というベンチャーを起こすわけだ。

かれの技術力はすごかったのだけれども、それが当時の東芝には理解できなかったか、あるいは、こういうやつを入れたら、たいへんなことになると思ったのか、わからない。いずれにしても東芝がかれを採用試験で落としてくれたおかげで、のちのソニーができた。

けれども、井深さんは技術開発だけにしか興味がなかったので、技術もわかって外交的な盛田さんに加わってもらえたことは本当に大きかった。なにしろ井深さんのベンチャーに加わったはいいが、最初、盛田さんはとにかく資金調達、金の工面で苦労をした。最後には、実家からたくさんお金を借りて、井深さんを支えた。だから一時期、盛田家の酒造会社が、ソニーの筆頭株主だったこともある。

■ウォークマンも2人の共同作業の成果

こうして盛田さんが資金繰りの苦労を担ってくれたおかげで、井深さんはいろいろな発明に没頭することができた。ソニーを最初に有名にしたトランジスタラジオ、カセットテープレコーダー、そしてトリニトロンというすごくきれいな画像が出るテレビのブラウン管など、すべて井深さんが中心となって開発した。

ソニーの名を世界中に広めることになったウォークマンも、最初のアイデアは井深さんだったが、プロジェクトは当時ソニーの代表取締役社長を務めていた盛田さんが中心となって指揮、若手社員を中心に開発チームが組まれた。

井深さんがいなかったら、そもそもソニーは生まれなかったが、盛田さんがいなかったら、ソニーは残っていなかった。

■「世界のホンダ」にも共同創業者がいた

本田宗一郎 Honda Souichirou

1906~1991 静岡県生まれ。本田技研工業創業者。東京の自動車修理工場に徒弟奉公して、自動車の修理技術を身につける。1946年浜松市に本田技術研究所(後の本田技研工業)を創設。’48年、オートバイのエンジンと車体の一貫生産を開始、’55年国内生産1位となる。’63年軽トラックと小型スポーツカーを発表、’73年低公害エンジン「CVCC」搭載の「シビック」を発売、大成功する。’64年から自動車レースの最高峰フォーミュラ1(F1)に参加、「ホンダ」の名を世界的なものにした。

藤沢武夫 Fujisawa Takeo

1910~1988 東京生まれ。丸二製鋼所を経て、1939年日本機工研究所を創立。’49年本田技研工業常務となり、専務、副社長を経て、’73年取締役最高顧問に就任。創業直後から本田宗一郎の女房役として、経営面をすべて切り回し、本田技研の発展に大きく貢献した。

ソニーと並んで海外でその名を知られる企業と言えば、ホンダだ。いまでこそ、トヨタの車がプリウス、レクサスを中心に世界中に広まっているが、最初は、世界ではホンダのほうが有名だった。ホンダ・レーシングF1・チームを持っていたことがあるかもしれない。エンジン開発の技術で、世界の若者にあこがれられる会社の一つだった。

■藤沢武夫がいなかったらホンダは育たなかった

だから、これからご紹介するホンダのもう一人の共同創業者、藤沢武夫の名も、日本よりアメリカでのほうが有名なくらいだ。日本では、ホンダと言えば、本田宗一郎がつくった会社だと思っている人がほとんどだと思うが、たとえばハーバードのビジネススクールのケーススタディでは、ホンダが成功したのは藤沢武夫によるものとされている。

しかし、読者のほとんどは、藤沢武夫という名前を、はじめて聞いたんじゃないかな。それも、当然だ。お父さんかお母さんに聞いてみるといい。かれらも多分、知らない。ソニーの盛田さんの名前は聞いたことがあるかもしれないが、藤沢武夫は知らないはずだ。そのくらい知られていない。

でも、かれがいなかったら、ホンダという自動車会社は残っていなかった。本田宗一郎は、技術者としてピカイチだったけれど、藤沢武夫という影の経営者がいなかったら、ホンダは、育ちもしなければ、残りもしなかった。

■姓を社名に掲げた本田と、陰に徹した藤沢

ちょうど、ソニーの井深さんと盛田さんの関係と似ているが、ソニーと違って、ホンダの場合は、言い出しっぺで技術者の本田宗一郎だけが有名になった。

その理由は、ホンダが、本田の姓を社名にしているからだけではない。藤沢さんの、社長業に没頭し、それも影に徹して対外活動を一切行っていなかった性格やスタイルにある。

高度成長期の日本経済の立役者として叙勲の対象となって当然の人だったが、藤沢さんは一切の興味を示さず、ホンダの役員たちも積極的に動かなかった。見かねて通産省の官僚が総理府に働きかけ、勲三等旭日中綬章の叙位叙勲となっている。ちなみに、ソニーの盛田昭夫は勲一等瑞宝章の叙位叙勲だ。

■リーダーとフォロワーの最高の組み合わせ

本田宗一郎と藤沢武夫がいかに深い信頼で結ばれていたか?

それは、本田さんが代表取締役社長を務めていたときですら、代表者印は、藤沢さんが持ち、すべての決裁を行っていたことからもうかがい知れる。本田さんが、一度も代表取締役の印鑑をついたことがないというのは有名な話だ。

いまは、コンプライアンスと内部統制の強化で、大企業、上場企業では絶対そういうことは許されないが、懐かしき時代には、そういうエピソードがたくさん残っている。そのおかげで、本田宗一郎の間違った判断が、藤沢武夫によって修正されたり、あるいは本田宗一郎に決断させるために、藤沢武夫が促したりなど、二人の絶妙なバランスで経営がなされていた。まさに、リーダーシップとプロフェッショナルなフォロワーシップの最高の組み合わせだった。

1973年、本田さんと藤沢さんは、それぞれ代表取締役社長と代表取締役副社長から、取締役最高顧問へと、そろって現役を引退する。これは後進育成のために、藤沢さんが決断したもので、本田さんもそれに従ったものとされているが、その潔い引退劇は当時話題になった。そのときの様子を藤沢武夫が手記に残している。少し長くなるが、藤沢さんの人となりと2人の関係がよくわかるので引用させてほしい。

■引退劇の裏にあった2人のやりとり

昭和四十八年の正月に、私はいいました。

「かねてから考えていたとおり、今年の創立記念日には辞めたいと思う。社長はいま社会的な活動をされているし、どうされるかわからないが、私からいわないほうがいいだろうから、専務から私の意向を伝えてもらいたい」

が、私は本田宗一郎との二十五年間のつきあいのなかで、たった一回の、そして初めで終わりの過ちをおかしてしまいました。本田は私のことを聞くとすぐ、

「二人いっしょだよ、おれもだよ」

といったそうなのです。ほんとに恥ずかしい思いをしました。

その後、顔を合わせたときに、こっちへ来いよと目で知らされたので、私は本田の隣りに行きました。

「まあまあだな」

「そう、まあまあさ」

「ここらでいいということにするか」

「そうしましょう」

すると、本田はいいました。

「幸せだったな」

「ほんとうに幸福でした。心からお礼をいいます」

「おれも礼をいうよ、良い人生だったな」

それで引退の話は終わった。

私たちの引退には誰も反対しませんでした。形だけの慰留なんてものはなかった。

「待ってました」というようなものではないでしょうか。

こうして、昭和四十八年十月に正式に引退したのですが、この二十五年というもの、本田と二人でやってこられたというのは、たいへん珍しいことだったと思っています。

それは、本田だって、私がいやになったときもあるでしょう。このとおり私は勝手ですから。役員室をつくるときも、研究所を独立させるときも、かれに相談してない。

経営にかけては、向こうより私のほうが本職なんですから。

私だって、本田がいろんなことをやっているのを、「なにいってんだ」と思うときがあります。

しかし、いずれにしても、根底では二人は愛しあって、理解しあっていた。

「これ以上はないという人にめぐり会えた」

という気持がすくなくとも私のなかにはある。

しかし、これも二十五年が限界です。それは双方ともに進歩が止まるときです。

二十五年が私たちの人生の進歩の限界点であったということでしょう。

■経営とは「1本の太い筋が通っていて、自在に動ける」

藤沢さんは、大学は出ていないが、経営に関する名言をたくさん残している。わたしが好きなのは、次の言葉だ。

「布を織るときに縦糸は動かず通っている、縦糸がまっすぐ通っていて、初めて横糸は自由自在に動く。1本の太い筋が通っていて、しかも状況に応じて、自在に動ける。これが経営である」

興味のある方は、『経営に終わりはない』(文春文庫)、『松明は自分の手で』(PHP研究所)の2冊を読んでみるといい。

特に、本書の第6講で述べたフォロワーシップ、プロフェッショナル・フォロワーとしてベンチャーに参画することに興味のある人には、お薦めだ。古い時代の本ではあるが、アントレプレナーを支えるもう一つのアントレプレナーシップの哲学という面から感銘を受けることがあるはずだ。

----------

ウィル キャピタル マネジメント代表

早稲田大学政経学部政治学科卒業後、モンサント、シティバンク、マッキンゼー・アンド・カンパニーなどを経てウィルキャピタルマネジメント株式会社を設立、80社の起業、事業開発や投資育成の現場に、投資も含め、直接参画してきた。九州大学大学院客員教授、FBN(ファミリービジネスネットワーク)ジャパン理事長、一般社団法人衛星放送協会外部理事などを歴任。橋下徹が大阪市長時代に進めていた大阪都構想に参加。大阪府市統合本部特別参与として、経済部門を担当した。現在、県立広島大学大学院客員教授、京都大学産学官連携本部フェロー、IPOを果たしたベンチャー企業の取締役などを兼任。主な著書に『戦略の断想』(英治出版)、『もう終わっている会社』(2012年ディスカヴァー)、『リーダーシップ螺旋』(晃洋書房)などがある。

----------

(ウィル キャピタル マネジメント代表 古我 知史)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

世界初のホンダ「大型サンシェード」採用で話題の「N-BOX」 新「JOY」にも専用品を用意!? レトロ顔なアクセス仕様とは

くるまのニュース / 2024年9月26日 13時58分

-

好調ソニーが「かつての不調」から脱却できたワケ。テレビ、オーディオは“売上の2割”に過ぎない

日刊SPA! / 2024年9月21日 8時53分

-

経産省、ホンダ、日産、マツダ、SUBARU、スズキ、ウーブン・バイ・トヨタ、ソニー・ホンダモビリティ、BYD他から多数登壇 ― クルマの価値創造に挑む3日間カンファレンス開催間近

PR TIMES / 2024年9月13日 13時40分

-

日本を代表する経営者と言えば誰?【アンケート結果発表】

PR TIMES / 2024年9月12日 10時45分

-

斬新な外観だけじゃない!? “神社仏閣スタイル”と呼ばれた日本的な個性を表現するホンダ「ドリームC70」とは

バイクのニュース / 2024年9月9日 19時40分

ランキング

-

1主食のコメにも物価高の波 新米流通もコスト上昇分転嫁 生産者には「適正価格」

カナロコ by 神奈川新聞 / 2024年10月5日 20時10分

-

2歴代首相、在任中に日経平均の上昇率が高かったのは誰?

トウシル / 2024年10月5日 23時12分

-

3女川原発2号機、11月上旬に発電再開見通し…東北電社長「再稼働に向けたスケジュールはほぼ計画通り」

読売新聞 / 2024年10月5日 19時20分

-

4「うまい棒」だけじゃなく… “値上げの波”駄菓子にも

日テレNEWS NNN / 2024年10月2日 19時12分

-

5米国の「大幅利下げ」観測、堅調な雇用情勢受け大きく後退…NY市場で円安・株高進む

読売新聞 / 2024年10月5日 20時8分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください