「大切な商品を焼くやなんて…」ワコール創業者が社員を中庭に集めて「ブラジャー焼き」を挙行したワケ

プレジデントオンライン / 2023年12月8日 9時15分

■「経営の神様」でさえ就職が厳しかった時代

昭和29年(1954)は朝鮮特需の反動による不景気が世を覆い、和江商事(※ワコール創業当時の会社名)も苦しんだ。

出張に使う列車は一時、2等に乗ることもあったのだが、再び社長以下全員3等にすることを徹底した。社用煙草の銘柄もゴールデンバット(最安値の両切り煙草)に落として経費削減に努めた。

そこまでならどの企業も同様だったろう。塚本幸一という経営者が非凡だったのは、不況にあって守りながらも攻めることを忘れなかったことだ。相場で言う“逆張り”の発想である。

彼が着目したのは未曾有の就職難だ。大卒でさえ就職が厳しい状況になっていた。

ちょうどこの頃に就職活動をしていた鹿児島の青年がいる。鹿児島県立大学(現在の鹿児島大学)工学部卒業を目前にしながら採用してくれるところがなく、思い詰めたあげくヤクザにでもなってやるかと天文館の組事務所の前をうろうろしたほどだった。

教授の紹介でなんとか入った京都の碍子メーカーも、給料の遅配が常態化した倒産寸前のボロ会社であることがわかり、独身寮の裏の小川の岸に座りながら童謡「ふるさと」を歌って一人涙ぐむ日々を過ごしていた。彼の名を稲盛和夫という。後に京セラを設立する彼でさえ、この頃は就職口を探すのに四苦八苦していたのだ。

■逆張りの発想で得た貴重な「人財」

(有名企業も採用数を極端に絞っている今だからこそ優秀な人材を確保できるはずだ!)

幸一はそう考えた。“企業は畢竟人だ”というのは、彼の中で変わらぬ信念だった。

ここで彼は求人広告を出すといったありきたりな方法をとらなかった。

昭和28年(1953)10月から取締役に列していた義弟の木本寛治に、かつての彦根高等商業学校の同期であり滋賀大学経済学部で教鞭を執っていた高田馨教授を訪ねさせ、優秀な学生を紹介してほしいと依頼したのだ。

そのおかげで高田門下の俊秀が次々と和江商事に入社してくれた。

これは求人広告を出して採用するのとは決定的に違う。高田教授は不景気に採用してくれたのだから当然恩を感じる。そうすると好景気の時も、継続的に学生を紹介してくれるというわけだ。

そんな高田門下の精鋭たちが、その後のワコールの快進撃を支えてくれるのである。

■時代に先駆けた「産学連携」

幸一は大卒の新卒組を塚本家の離れ座敷の2階に住み込ませ、1年間、寝食を共にして鍛えることにした。当時はもう丁稚制度は廃れていたが、松下幸之助などが船場で商いの基本を身につけた話は有名だ。その教育システムを取り入れようとしたのである。

昭和29年(1954)の暮れ、教え子がしっかりやっているか気になったのだろう。高田教授が和江商事を訪ねてきた。

「うちもそこそこの規模の会社になりましたが、この世界では“雑貨屋とおできは大きくなるとつぶれる”という言葉があります。ここからが正念場やと思っております」

この言葉は本心だった。

「種類やサイズが増えて事業が大きくなるにつれ、商品管理が難しくなって過剰在庫や不良在庫を抱えやすくなるんですわ」

幸一は高田に、そう悩みを打ち明けた。

すると高田はこう答えた。

「それはまさに私の専門分野ですな」

そして彼は自分が研究している、在庫管理を数理処理して効率的にしていく商品管理システムについて解説してくれた。

(これは使える!)

大いに心動かされた幸一は、すぐに採用を決め、昭和30年(1955)3月1日、商品管理課が設置されることとなった。

■「好況よし、不況さらによし」を実現

ここで抜擢されたのが、高田門下生で経理に配属されていた伊藤文夫(後の副社長)である。大学で学んだ知識を生かせる機会だけにやる気十分だ。その年の春に入社した4人の大卒新人を教育し、システムについて習熟させたところで各事業所に配置し、商品管理を行うようになった。

人と一緒に技術をも取り入れ、今で言うところの産学連携を、すでに幸一は時代に先駆けて実現していたのである。

昭和30年に入ると、前年の不況が嘘のようになり、ブラジャー、コルセットの売上げが伸び出した。

ここから前年比3、4割増しで売上げが増え、新聞や雑誌に“下着ブーム”の文字が躍り始める。不況の時に無理して採用した大卒社員が活躍し、高田教授から教わった商品管理システムが大いにその実力を発揮し始めた。

松下幸之助の言葉に「好況よし、不況さらによし」というのがある。

景気には必ず波がある。不況だからと落ち込むことなく、むしろ不況で生じた社内の緊張感を好機と捉え、社員一丸となって問題点を解決し、体質改善に成功した企業だけが次の好況の波で大きな飛躍を期待できる。

それを幸一は見事実現させたのである。

■ライバル会社の技術者を「ブラジャーの神様」に

だが、まだ和江商事には不安要素があった。商品開発力である。

そんな中、幸一は1人の男と出会う。鐘紡に勤めながら京都女子大学で服飾史や服飾美学を教えていた玉川長一郎という人物だ。幸一より6歳年長だった。

鐘紡は繊維業界を代表する名門企業だ。戦後、下着にも力を入れ始めており、和江商事にとって強力なライバルになる可能性を秘めていた。

ここで幸一は例の“人材スカウト力”を発揮し、玉川の勧誘を始めるのだ。和江商事の技術研究部門に来ないかというのである。

この時、玉川の心を溶かしたのは、

「玉川さんには“ブラジャーの神様”になってほしいんです!」

という決め台詞だった。

歯の浮きそうな言葉だが、玉川は素直に感動し、入社を承諾してくれた。昭和28年(1953)秋のことであった。

幸一は玉川の入社を機に、同年10月、玉川を課長に据え、男子3名、女子5名からなる技術課を発足させる。渡辺あさ野もここに配属された。この時代、いくら優秀であっても、玉川よりずっと年下だった渡辺を課長にするという発想は幸一にすらない。渡辺が課長になるのは、これから10年以上後のことであった。

■「デファクトスタンダート」を勝ち取る

玉川はまず、ブラジャーのサイズの見直しを始めた。

S・M・L程度のサイズ区分しかなかった日本製と違い、米国製はもっと細かくサイズ区分がなされ、カップの大きさにも大小がある。米国製はサイズが日本人の体型に合っていなかったから売れなかったが、この細やかな区分には見ならうべき点が多い。

あとはどうやって日本人の体型に合わせていくかだ。

玉川は日本女性の体型を調査するべく、洋裁学校の協力を得てデータの収集を開始した。そしてある程度のデータが集まったところで、新しいブラジャーのサイズ基準作り(カップ・グレーディング)を行っていった。

最初に制定したのはトップバストのサイズが30、32、34、36インチ、カップサイズAA、A、B、Cの組み合わせの中から13通りに絞り、これを昭和31年(1956)の春物から導入した。

ブラジャーの標準規格をいち早く導入したことによって、和江商事は業界リーダーの地位を不動のものとする。

現代の企業経営で言うところの“規格競争”において機先を制し、ブラジャーのデファクトスタンダートを勝ち取ったのだ。まさに玉川は、幸一が願ったとおり“ブラジャーの神様”になったのである。

■技術・商品開発への先行投資が花開く

縫製技術も飛躍的に高まっていった。

昭和32年(1957)3月、岡崎勧業会館別館で催された京都縫製技能者競技大会のブラジャー部門で、北野工場縫製技術者チームは2位以下を大きく引き離して見事優勝を飾っている。

縫製機械の開発分野でも優秀な技術者が育っていた。

工務室代表の小島鋭太郎は「万能ギャザー取り押さえ金具」(昭和34年)や自分の頭文字をつけた「EK式万能自由ガイドラッパ」(昭和37年)など、新しい発明を次々に発表していった。

前者はギャザーを編む際にミシンにつけるアタッチメントであり、後者は布やテープを折り曲げたり束ねたりする際に用いるアタッチメントである“ラッパ”を改良したものだ。

技術・商品開発への先行投資が花開いたことで自信をもった幸一は、昭和33年(1958)1月、検品課を設置する。徹底的に商品を吟味し、不良品が混じらないようにチェックしてから市場に出そうというのである。

■社員を集めて「返品された商品」を焼いてみせた理由

技術へのこだわりを社内に徹底するため芝居がかったこともしてみせた。不良品が返品されてくると、工場の中庭に社員を集め、その前で焼いたのだ。

(商品を焼くやなんて……)

それがどれほどショッキングなものであったかは、自分で商品を作った者にしかわかるまい。だが幸一は敢えて焼いた。仕立て直して市場に出す方が損失を小さくできることなどわかっている。それでもこうすることで、不良品を絶対に出すまいという戒めとしたのである。

渡辺がそれに反対するはずもない。むしろ幸一を見直していた。

検品課が設置された年(昭和33年)、幸一は思いきった新聞広告を出して世間を驚かせた。

――ワコールのブラジャーは3288枚の型紙で作られており、製品の良否は縫製によって決まります

自信が行間からあふれ出している。

木原光治郎会長の職人かたぎに、渡辺が心血を注いで導入したフォード生産方式、さらには玉川たちがアメリカから学んだ世界最高水準の技術が加わり、和江商事はこれからも縫製技術で他社を圧倒し続けることを、幸一はここに高らかに宣言したのである。

■悪いこと四太郎会

当時は京都で繊維関係業者の集まりがあると、呉服関係者は上座に座り、洋服・洋品関係者は下座に座るという暗黙の了解があった。

幸一からすれば、父親の代まで上座に座っていたのに自分は下座にしか座れないという、実に屈辱的で不愉快な慣例である。

そんな中、京都ネクタイ(現在のアラ商事)の荒川為義が、幸一にこう言って声をかけてきた。

「偉そうにしている織商たちの向こうを張って、洋装・洋品雑貨を商売とする者たちで集まろうやないか」

ショールや毛皮のコートを扱う河与商事(現在のムーンバット)の河野卓男と、ハンドバッグを扱っている近藤商店の近藤庄三郎も参加するという。

いずれも百貨店との取引がある有力会社だ。幸一は一も二もなく参加することを決めた。

こうして4人の男が集まり、会の名前は「四太郎会」とした。4人で寄って酔うて、悪いこと“したろう”というわけである。

■「外人のクビを俺のネクタイで締めたろうやないか」

最年長の荒川は、

「外人のクビを俺のネクタイで締めたろうやないか」

と一念発起し、舶来品が占めていた市場に国産高級ネクタイの市場を作り、日本一のネクタイ屋となった男だ(「“付加価値”で外人の首を締める ネクタイ日本一・荒川為義の男意気」『経済界』昭和48年1月1日号)。

河与商事はもともと洋傘やショールを扱う会社だったが、元興銀マンだった河野が養子に入ると毛皮に進出。クリスチャン・ディオール・ブランドの毛皮が売れに売れ、見る間に最大手となった急成長企業である。

河野はシベリア抑留で苦労したが、帰国後はファッションの世界に身を投じ、女性活用を推進するなど、幸一とはその生き方において相通じるものを持っていた。そしてある意味、幸一よりスケールの大きいことをやってのける。

まだ四条の木造2階立てが河与商事本社だった時代、有名デザイナー藤川延子の秘書だった谷口弘子をスカウトして“毛皮留学”させ、毛皮を自由に裁断できる日本初のデザイナーに育成したのだ。後に京都経済同友会代表幹事として関西研究学園都市構想を推進する大物財界人の片鱗をすでに見せていた。

そして近藤商店の近藤庄三郎は、幸一にワコールのさらなる飛躍につながる“第三の女傑”を紹介してくれることになる。

■第三の女傑――下着デザイナー下田満智子

(アメリカの得意とする大量生産手法を習得し、日本人の手先の器用さを用いたすぐれた縫製技術があれば、アメリカの下着メーカーとも台頭に渡り合える!)

それは欧米視察の前から、幸一の中で、すでに確信に変わっていた。

だが彼らを凌駕するためには、まだ足りないものがある。それは欧米風の洗練されたデザインだった。

ここに格好の人物が現れる。ワコール生え抜きデザイナー第1号の下田満智子だ。和江商事の救世主は、またしても“女傑”だったのである。

下田は昭和元年(1926)10月3日生まれ。裕福な家庭で育った彼女は、女学校の時、裁縫の先生がフランス人で、和裁ではなく洋裁を教わっていた。すでにブラジャーも作っていたというから、運命的なものを感じる。

そんな彼女が京都に出てきたのは昭和25、6年頃のこと。本格的に洋裁を学ぼうと洋裁学校に入ったのだが、すぐに失望した。あらかじめ用意された型紙にそって、正確に何センチと測って裁断して縫っていく世界だったからだ。

(もっと自由に、自分の思うような服を作りたい!)

学校を退学した下田は、四条河原町の書店でファッション雑誌『ヴォーグ』などを買い、写真を参考にしながら洋裁の仕事を引き受けて我流で腕を磨き始めた。洋雑誌は高かったが、自分への投資だと思って割り切った。

■「日本の下着はよくないですね」

そんな下田が幸一と出会うきっかけを作ったのが四太郎会だった。

たまたま下田は四太郎会のメンバーである近藤庄三郎と知り合い、

「洋裁をやってるんだったら、塚本君を紹介してあげよう」

と言われ、引き会わせてもらうことになったのだ。

デザイナーを探していた幸一にすれば渡りに船だ。すぐに面接することとなった。

ところが面接の場で、下田は驚くべき発言をする。

「日本の下着はよくないですね」

そう口にしたのだ。

これまで洋裁の仕事で採寸する際、お客さんに下着姿になってもらうたび、ため息をついていた。下着が体形に合っていないためにトップバストの位置が下がって胸元のラインが崩れてしまっている。デザイン以前の問題だ。

面接の際、いい機会だと思ってそのことを率直に口にしたのだ。

役員たちが思わず顔を見合わせる中、幸一だけはニヤニヤ笑っていた。

(これはまた骨のある女性だな……)

かつて渡辺あさ野に、

「そんなやり方して儲かってへんのと違いますか?」

と頭ごなしに言われた時のことを思い出していた。

(おしとやかなだけの女性に用はない)

その場で採用を決めた。

こうして下田は下着ブームが起こった昭和30年(1955)に入社することとなる。この時、下田は29歳。渡辺より5歳年下。内田より2歳年上。

第三の女傑の華麗な登場であった。

■「何もないとこから始めてくれと言うてるんや!」

だが下田の入社が相思相愛であったかというとそれは違う。彼女にとって和江商事は思ったような職場ではなかったのだ。

下着メーカーというから流行の最先端を走っている会社だと思っていた。ところが社内には、外国のファッション誌といった流行を追うための武器が何もない。

思わず幸一にくってかかった。

「何もないじゃないですか!」

すると幸一はすました顔でこう答えた。

「そうだ。何もないよ。その何もないとこから始めてくれと言うてるんや!」

その言葉に、下田は強い衝撃を受けた。

(仕事の環境を整えてもらおうなんて思っていた私が甘かった。すべてを一からやるために採用されたんだ……)

それからというもの頭を切り替え、死にものぐるいになって頑張った。

■「着ければピタリと当たる」ブラジャー

入社して2、3年目に作ったのが1171という品番のブラジャーだ。このブラジャーは、女学校の時、フランス人教師に教えられながら作った型紙を発展させたものだった。

この商品は評判を呼び、ロングセラーとなった。

こうなると俄然元気が出る。自分の作ったブラジャーを1人でも多くの女性に着けてもらいたいと願いながら、次々と新しいブラジャーに挑戦していった。

占いではないが、着ければピタリと当たるというような、そんな使いやすいブラ。まだ着け慣れていない人にも着けやすくて、苦しくなくて、気持ちがよくて、みんなが喜んで着けてくれるようなブラ。下田のコンセプトは明快だった。

取材した際、下田は筆者にこう語った。

「当時から私は、『給料は誰かに払ってもらうんじゃない。私自身で稼ぐんだ!』そう思って頑張っていました」

そんな彼女の気迫あふれる仕事ぶりは、後進の女性社員たちにも多大な影響を与えていくことになる。

■なぜ提携先が「温泉地の近く」ばかりなのか

昭和30年代は女性進出が世間で注目され始めた時代である。下田に負けず、これまで主力を担っていた女性たちも益々活躍の場を広げていった。

生産拡大のためには、各地に提携会社や提携工場を増やしていくことが重要になる。その選定という大事な仕事を担っていたのが渡辺あさ野だった。

渡辺が候補を決めると幸一が現地へ確認に出向く。彼女が選んだ会社や工場にだめ出しをしたことは一度もなく、見事な仕事ぶりに感心した。

「それにしても、お前が決めてくる先は温泉の近くが多いなぁ」

と冗談を言って笑っていたが、そこには幸一の考えも及ばない深謀遠慮があったのだ。

渡辺が選定を任されたのは、当然のことながら提携候補先の縫製技術をチェックしてもらう狙いからであったが、工場を増設する際に重要になってくるのは土地が安いことだ。すると田舎になるが、働きに来てくれる縫製工を集められる場所でなくてはならない。そう考えるうち、自然と地方の温泉地の近くになっていったというわけだ。

やがてそのことに気づかされた幸一は、冗談を言っていた自分を恥じた。そして彼女を早い時期にスカウトできた幸運をあらためて噛みしめ、心の中で手を合わせた。

■仕事ができる人間こそがえらい

提携先を選定してからも、渡辺は定期的に技術指導に赴いた。

トリーカという提携会社が岡山県津山市にブラジャー工場を作る際、渡辺が最初に行った指導は、

「ご飯粒を落としても、拾って食べられるぐらいきれいに掃除してください」

というものだった。

ミリ単位の精度はクリーンルームのような清潔な工場からしか生まれない。そのことを渡辺は知っていたのだ。清潔な職場だと働く者のモラルも上がる。

厳しい指導の甲斐あって、その後、工場は順調な立ち上がりをみせ、渡辺に恩を感じた社長は後年、彼女の自宅まで訪れて感謝したという。

幸一の全幅の信頼を得て、後々まで渡辺あさ野は、いい意味で社内に君臨した。

人事権を握ることで力を行使する並のサラリーマンとは違う。創業期からこの会社を支えてきたレジェンドとしてのオーラと技術の高さでリーダーシップを発揮し続けたのだ。

彼女が技術課長に就任した時、すでにワコールは大会社になっていたが、役員だろうがなんだろうが電話一本で呼び出した。

呼ばれた方の部長や役員は、彼女の前に来ると直立不動だ。

呼び出した本人は椅子から立つそぶりも見せずに指示を出し、多くの場合は大声で叱り飛ばすというのが日常茶飯事だったという。

性別など関係ない。肩書きすらも関係ない。仕事ができる人間こそがえらいことを、彼女はその存在で証明し続けたのである。

----------

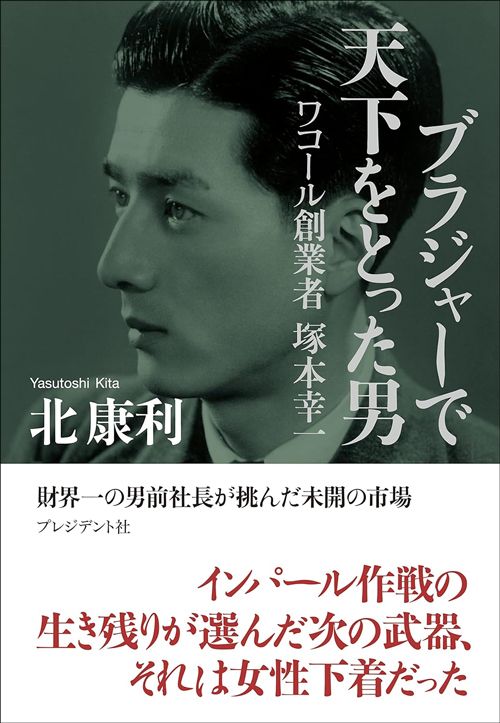

作家

1960年、名古屋市生まれ。旧・富士銀行に入行、資産証券化の専門家として活躍し、みずほ証券財務開発部長を最後に2008年に退職、本格的な作家活動に入る。山本七平賞受賞の『白洲次郎 占領を背負った男』をはじめ近代日本を形作った人物の評伝を多数執筆。最新作は『ブラジャーで天下をとった男 ワコール創業者塚本幸一』(プレジデント社)。

----------

(作家 北 康利)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

下着サイズの救世主!アンテシュクレアンダーバスト60cmブラジャーにシンプルデザイン登場

PR TIMES / 2024年7月18日 14時15分

-

「何カップ?」かとゆり、美谷間あらわなランジェリー姿に「おっぱいでっけぇ」「いろっぺえ」と反響!

オールアバウト / 2024年7月13日 12時35分

-

ワコールの大株主に海外ファンドが浮上…赤字のピーチ・ジョン売却はあるのか?(小林佳樹)

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年6月29日 9時26分

-

老舗下着メーカーがアパレルに参入、女性の体を60年研究した独自の知見で「服と下着の境界を超える服」への挑戦

ORICON NEWS / 2024年6月28日 9時30分

-

井桁弘恵、“ヘルシーボディ”が印象的な新ビジュアル公開 インナーウェアブランド『AMPHI』新ミューズ就任

ORICON NEWS / 2024年6月25日 13時39分

ランキング

-

1セルフレジで客が減る? 欧米で「セルフレジ撤去」の動き、日本はどう捉えるべきか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月18日 8時10分

-

2マクドナルドが「ストローなしで飲めるフタ」試行 紙ストローの行方は...?広報「未定でございます」

J-CASTニュース / 2024年7月17日 12時55分

-

3「レイバン」メーカー、人気ブランド「シュプリーム」を15億ドルで買収

ロイター / 2024年7月18日 8時34分

-

4東証、一時1000円近く下落 円高進行で輸出関連に売り

共同通信 / 2024年7月18日 11時58分

-

5永谷園、MBO成立=今秋にも上場廃止

時事通信 / 2024年7月17日 20時36分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください