こんな奇妙な制度は世界に例がない…「日本版ライドシェア」で政府はタクシー会社を守り市民が犠牲になる

プレジデントオンライン / 2023年12月21日 11時15分

■ガラパゴス化をたどる可能性大の日本版ライドシェア

過疎地だけでなく、都市部でもタクシー不足が大きな社会問題となっている。この問題を放置すれば、私たちが乗りたい時、道路で拾いたい時にタクシーがいつまでも来ない……といった不便極まりない事態になりかねない。

これを補うために、一般のドライバーが自家用車を用いて乗客を有料で運ぶ「ライドシェア」の解禁論が高まってきた。客を奪われると見てタクシー業界はこれに強く反対し、むしろタクシーの規制緩和(時代遅れの地理試験の廃止や、意味のない二種免許の改善など)が先決としてきた。だが、岸田文雄首相も、「年内をめどに方向性を出す」と表明した。

こうしたなかで年末を控え、政府によるライドシェア解禁の具体的な内容が明らかになってきた。それが「タクシー会社による一般のドライバーの雇用を前提」とした解禁という、他国に例のないものだ。

このような奇妙なガラパゴス化をたどる可能性が高いライドシェアの導入は、本来の制度改革からほど遠い内容だ。従来から反対してきたタクシー会社にとっては、競争相手となるライドシェア運営事業者を排除できるだけでなく、自らの運転手不足を部分的に緩和できるなど、ほぼ満点に近い内容といえる。いかにも既得権益に配慮した日本的な解決方法である。

しかし、このような中途半端な妥協案で、本当に日本で諸外国並みのライドシェアが普及し、交通難民問題は解決できるのだろうか。

■過疎地のライドシェアの拡大

このライドシェアは、政府の定めた国内の交通空白地では、「自家用有償旅客運送」という特例の形で、既に実現されている。しかし、以下のような制約を改善しなければ、さらなる普及は困難といえる。

第1に、「交通空白地」の定義が、「半径1km以内にバス停・駅がなく、タクシーが恒常的に30分以内に配車されない地域」と狭く、バス停さえあれば一日に数本だけでも除外される。

第2に、運送の対価としてタクシーの8割以下とすることになっているが、これには合理性が欠けている。

第3に、運送事業者も含めた地域公共交通会議での合意が必要となって、タクシー会社に事実上の拒否権がある。

最後に、運送の主体となるのは市町村かNPOだけで、タクシー会社以外の企業などは排除される。これらのタクシー会社に配慮した現行の規制を緩和し、市町村弾力的な運用ができる方式に改めなければ、この制度の普及は進まない。

■「ライドシェアは危険」論者が見落としていること

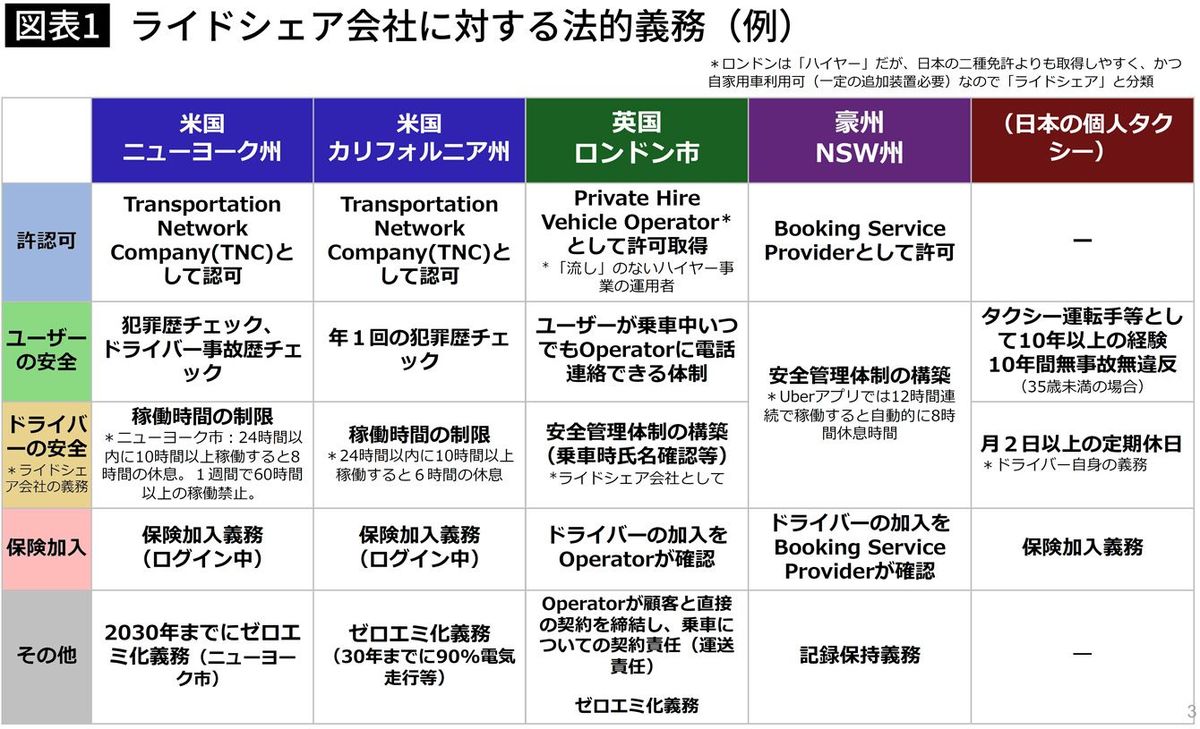

ライドシェア導入については、これまで「安全性に問題」として、タクシー会社などが強く反対してきた。彼らの主張のひとつに「OECDの8割でライドシェア禁止・規制」がある。しかし、禁止と規制では大違いだ。自由放任型ではなく、利用者の安全を確保するための一定の規制の下で認可されている国は、アメリカやイギリスなどのほか、インドや中国をはじめとする東アジアにもあり、大手の企業が積極的に参入し、一大ビジネスとなっている。

導入反対派がその根拠としてしばしばあげる「米国のウーバー(ライドシェア)では、性犯罪率が日本のタクシーよりもはるかに高いから危険」というものもある。だから、日本でもウーバータクシーを認めたら、客やドライバーが性犯罪の危機に瀕すると言わんばかりだ。しかし、これは性犯罪の定義にもよるが、もともと米国の性犯罪発生率自体が著しく高いためで、比較対象を日本ではなく、米国の既存タクシーと米国のウーバーとするべきだ。統計を恣意(しい)的に利用しているようにしか見えない。

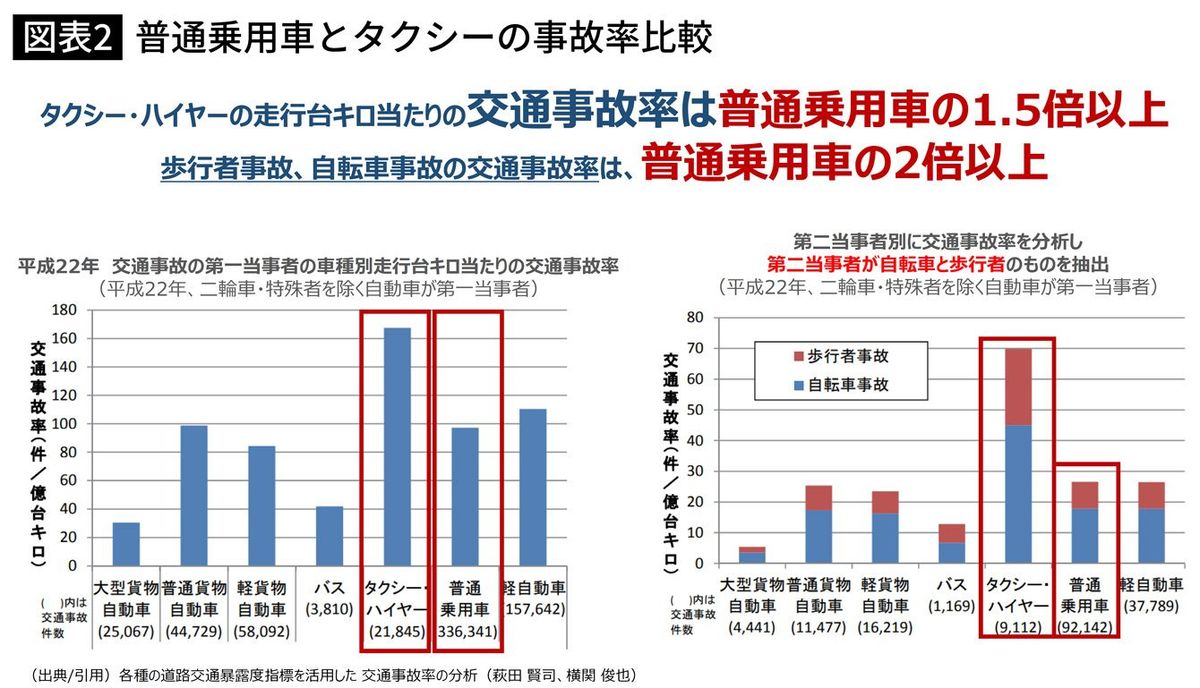

日本のタクシー運転手は著しく高齢化して事故率が高く、本来、運転免許を返却してもいい年齢層の70歳以上が29%(2022年)を占めている。これと一般のドライバーのうち、運転経験年数が長く、無事故・無違反者に限定したライドシェアと比べて、どちらが乗客にとって安全だろうか。

タクシー会社では、万一の事故の際の補償などを行っているというが、これはライドシェアの運営会社にも同じ規制を課せばよい。毎朝の飲酒チェックはできないが、これはタクシー運転手の2割を占める個人タクシーでも同様だ。

素人のドライバーに乗車した場合、最短距離で到着できないのではないか、といった心配も耳にするが、ナビ搭載車であれば問題はなく、むしろ距離に応じた定額料金のため、遠回りしてタクシー代をボラれることも回避できる。

■政府案の問題点

今回、検討されている、「タクシー会社が一般ドライバーを雇用する」ことを前提とした日本型の仕組みには、ライドシェア事業を事実上、タクシー会社が独占化するという大きな弊害がある。

もっとも、タクシー会社以外がライドシェアに参入する「全面解禁」については、「年明けから議論を始め、来年6月をめどに考え方を示す方向」としたことは、従来の国交省方針よりも前進といえる。しかし、これは「解禁を前提に、タクシー会社との対等な運営ルールの策定について検討する」とは大違いであり、いくらでも先延ばしが可能な玉虫色の表現だ。

ライドシェアは、ドライバーと利用者が予め登録され、事前に年齢や性別、過去の利用時の評価などの下で互いに選択できる、いわば「会員制クラブ」である。利用者側からすれば、食べログなどで飲食店を格付けする仕組みをドライバーに適用して、その評価をもとに乗る・乗らないの取捨選択ができるようになる。これと不特定多数の乗客を対象とし、誰でもタクシーアプリを使える既存タクシー事業とでは、ビジネスモデルが大きく異なる。

この2つの異なる仕組みをタクシー会社が一括して運用すれば、乗客への配車の際には常勤のタクシー運転手が優先され、それが不足する際の代用としてライドシェアが用いられるだろうことは容易に想像できる。

その結果、専業運転手の少ない深夜帯などに、ライドシェアのドライバーが事前に正体不明の乗客を乗せることにもなりかねない。それではドライバーにとってのリスクが大き過ぎ、ライドシェアのなり手が増えない可能性がある。

ライドシェアのドライバーを雇用しなければならない、と主張するタクシー会社は、その理由として、不安定雇用を防ぎ、労働基準法で守るためだ、という。しかし、米国のウーバーなどで不安定雇用が多いのは、職業運転手になるのが難しいためだが、日本では専業のタクシー運転手は不足しており、大歓迎される点が大きな違いだ。。

日本のライドシェアのドライバーは、本業の傍ら、副業で稼ぎたい人たちが大部分である。むしろ本業との関係で制約のない業務委託での働き方が望ましく、それが抑制されれば、やはり希望者は少なくなろう。

タクシー会社に雇用されなければ仕事ができないという、世界に例のない方式のライドシェアでは、一般ドライバーの応募者が少なくなるのは自明のことである。

逆にタクシー会社は、ライドシェア運営会社を排除でき、タクシー会社の独占事業は維持できる。ドライバー応募者が少なくても、「やはりライドシェアは日本では受け入れられない」と言えばよく、犠牲になるのは交通難民が解消されない一般の利用者である。

■タクシー運転手の不足は構造的

タクシー運転手の不足にはいくつか理由がある。

まず、コロナ不況時の大幅な離職によるものがあるが、これは今後3年以内に都市部以外でも充足する(コロナ前に戻る)と言われている。

、タクシー運転手の減少は実はコロナ以前からのもので、2021年までの10年間で年平均1.3万人も持続的に減っている計算だ。これはタクシー運転手の高齢化による引退が主因で、構造的なものだ。

最近は若手の運転手も増えているというが、タクシー運転手の報酬の大部分は歩合給であり、昇給も退職金もほとんどなく、若手運転手の離職率は高い。結果、年金受給の高齢者に依存せざるをえないという構造的な要因がある。

こうした運転手の構造的な不足を前提とすれば、以下のような条件が必要となる。

第1に、ライドシェアの運営者として、タクシー会社と同一の条件下で、多様な事業者が参入できることだ。ライドシェアは発展途上にあり、異業種からの参入で、多様な競争を通じた新しいシェアエコノミーを拡大させる余地が大きい。

第2に、ライドシェアのドライバーには、他の職種と同様に、雇用契約以外の、副業を前提とした多様な働き方をすることである。

第3に、利用者が既存タクシーとライドシェアを自由に使い分けできることである。日本のタクシー運転手の質は、高齢化を別にすれば一般的に高く、政治献金で保護されなくてもライドシェアに淘汰(とうた)されることはあり得ないだろう。

確かにタクシーの規制緩和の必要性は大きいが、それだけでタクシー運転手を安定的に供給できるという楽観的な見通しは甘すぎる。タクシー会社との対等な競争条件の下でのライドシェアの導入は、利用者の選択肢の拡大であり、これまで日本の行政でいつも軽視されてきたものだ。

----------

経済学者/昭和女子大学特命教授

経済企画庁、日本経済研究センター理事長、国際基督教大学教授、昭和女子大学副学長等を経て現職。最近の著書に、『脱ポピュリズム国家』(日本経済新聞社)、『働き方改革の経済学』(日本評論社)、『シルバー民主主義』(中公新書)がある。

----------

(経済学者/昭和女子大学特命教授 八代 尚宏)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

タクシー会社の介在守る=国交省、安全前提で―ライドシェア

時事通信 / 2024年5月31日 17時44分

-

「なんちゃってライドシェア」のままじゃダメ! 法整備求めるデジタル相に国交相“土俵に上がらず” 対立鮮明に

乗りものニュース / 2024年5月28日 18時42分

-

モビリティプラットフォーム事業者協議会と新経済連盟、GW期間中のタクシー需要動向に関する調査結果を発表

PR TIMES / 2024年5月24日 17時15分

-

東京無線協同組合理事長・村澤儀雄が語る「日本版ライドシェア開始でも安全と利便性の追求を」

財界オンライン / 2024年5月22日 15時0分

-

旅行先での車移動をお得にしたいです。ライドシェアとカーシェアリングってなにが違うの?

ファイナンシャルフィールド / 2024年5月18日 1時40分

ランキング

-

1トヨタなどで不適切事案発覚 認証不正受け調査、国交省公表へ

共同通信 / 2024年6月1日 18時40分

-

2秋田で半世紀親しまれる「うどん・そば自販機」、「断腸の思い」で50円値上げ

読売新聞 / 2024年6月1日 13時57分

-

3食卓に「オレンジショック」=果汁が品薄、価格高騰

時事通信 / 2024年6月1日 13時55分

-

4スバルの「新・水平対向エンジン」何が凄い? トヨタハイブリッドを独自進化させた“スバルらしさ” 新型「フォレスター&クロストレック」に搭載へ

くるまのニュース / 2024年5月31日 12時10分

-

5「月商100万円以下」では採算が合わない…零細飲食店が頑なに「モバイルオーダー」を導入しない切実な理由

プレジデントオンライン / 2024年6月1日 17時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください