日本と米国の「国語教科書」を比較すればわかる…日本人が「世界最高水準の学力」を生かせない根本原因

プレジデントオンライン / 2024年1月6日 9時15分

※本稿は、竹内明日香『すべての子どもに「話す力」を』(英治出版)の一部を再編集したものです。

■「生徒に自分の意見など持たせたら恐ろしい」

第2次大戦後、急速に自由な発言が可能になっていきます。その流れが先鋭化し、1960年代後半からの学生運動、1980年代に起きた中高での校内暴力の過激化など、教育現場は繰り返し若者の運動による抗争の場となりました。このような歴史の結果、「生徒をルールに従わせる」という体制側の考えが強化されるに至ります。

この過程で、子どもと社会の関係を学ぶ教科である公民や現代社会の授業開始を遅らせ、「いかに自分の考えを強く持たせないか」に腐心するとともに、道徳教育や人格教育の徹底によって望ましい人格像の画一化がおこなわれたと指摘する声もあります。

いま管理職になっている先生方の多くは、このころに若手の教員としてまさに中高生との戦いの最前線に立たれていた方です。そのため、「生徒に自分の意見など持たせたら恐ろしい」「ようやく統制が取れてきたのだから、これまでのようにルールで縛るのは正しいことだ」とおっしゃる先生方も少なくありません。

■自己主張ができると他者への攻撃性が下がる

その命がけのご苦労も知らずに外から来た人間が軽々に語れる話ではありませんが、そのころの若者に比べていまの若者たちは格段におとなしくなっています。第2章ではますます校則に従順になっている生徒たちの話をしました。この子たちが少しでも自己主張できるように支える必要があるのではと、ついつい申し上げてしまうのです。実際には、自己主張ができるようになることで他者への攻撃性が下がるという研究もあります[※1]。

18歳から選挙権が与えられるようになり、「主権者教育」という言葉が教育現場に浸透しました。2022年度からは高校の授業に「公共」が入ってきます。これは「『社会的な見方・考え方』を働かせ、現代の諸課題を追究したり解決したりする活動を通して、公民としての資質・能力を育成することを目指す」ことを掲げた単元です。これらは生徒の主体的な思考や話す力を育むための良い兆候ではあります。

しかし校内暴力の激化の歴史を経験してきた先生が管理職となっている学校では、生徒に主体的な考えが生まれることを恐れる風潮はまだ根強く残るものと思われます。

■「話す力」を育むカリキュラムの欠如

米国には多くの州の学校が準拠する「コモン・コア」という指導要領があります。さまざまな単元があるなかで「コミュニケーション」の部分だけを取り出すと、キンダー(日本の未就学児に相当)からG12(大学入学前)までの毎年にわたって、どのように話す力を鍛えていくかというカリキュラムがしっかり入っています。

フランスの教育制度では「答えのない問い」について深く考える授業があります。また、イギリスにはオックスフォードのPPE(哲学・政治・経済)教育のように、哲学を基礎として政治経済を考え言語化させるような授業があります。

しかしながら日本は、先述のような歴史を引きずり、児童生徒が深く考えて自分の考えを話すためのカリキュラムが根づかなかったのです。

1990年代より、小学1年生から始まる「話す・聞くテスト」というものが導入されてはいます。これはいまでもおこなわれていますが、CDに収録された台本を聞いてから設問を解くというテストにとどまり、児童に発話を促す場面はありません。

■米国の教科書のメインテーマは「強い個人」

2020年には、日本でも「主体的・対話的で深い学び」を柱とする新学習指導要領が段階的に導入されました。「表現力」「思考力」「判断力」に重心が置かれ、教科書も急ぎ対応していきました。

しかしその要領にある「各教科等・各学年等の評価の観点等及びその趣旨」を見ると、「書く能力」と「読む能力」はそれぞれが別個の能力として詳細に書かれているのに対し、残りの2技能である「話す」と「聞く」は、「話す・聞く能力」とひとまとまりになっています。その結果、話すことについての評価の基準が現場の先生方にとって把握しづらいものになっているのです。

話す力の育成が最も期待される科目であろう「国語」においても、日本ではそのような力を育むことは重視されてきませんでした。

やや古い分析ではありますが、米国の国語教科書の209篇と日本の国語教科書の211篇を比較した『アメリカ人と日本人 教科書が語る「強い個人」と「やさしい一員」』によると、米国の教科書のメインテーマは「強い個人」をいかに育むかや「創造性と個性」をどう伸ばすかにあるそうです。教材には、自我を確立し、自己の客観的認識を促し、強い意思を持って自己主張をさせることに主眼が置かれた文章が並びます。

■国語の教科書に多く見られる「自己犠牲」の物語

他方、日本の教科書には自己主張を促すものは一篇もありません。むしろ逆に、自分を主張することなく黙々と善を為したり、誰にも知られないまま滅んでゆく「自己犠牲」の物語が多く見られると指摘されています[※2]。

この傾向はいまの教科書を見ても大きく変わっていないように感じます。『ごんぎつね』『スーホの白い馬』『一つの花』など、もちろん文学的には素晴らしい作品です。しかしそのような受忍がテーマの作品の多さは、自分の意思を人に伝える「話す力」という観点ではプラスにならないという懸念もあります。

2022年度から高校の選択科目として導入される「論理国語」は、新しい学習指導要領において「論理的な文章や実用的な文章を読み、その内容や形式について、批評したり討論したりする」と説明されています。自己表現や他者と対話するカリキュラムとして期待されました。しかし根強い文学国語への愛着からか、なかなか教材が採択されない学校が多いそうです。

これらの状況を踏まえると、国語という教科単独で話す力を育むのはなかなか難しいかもしれません。国語だけに依拠するのではなく、科目を問わず子どもたちの発信を支えていくことが大切なのだと感じます。

■学力の低下を理由に軽視された「話す・聞く」

言論を抑制してきた歴史やカリキュラムの不足について語ってきましたが、実はその歴史のなかでも話す力が育まれる可能性は何度か生まれていました。しかしそのどれもが頓挫してきたのです。

話す力が日本で初めて体系的にまとめられたのは、1918年に出版された『話し方教授』だといわれています。このような機運から児童の主体性を重視した大正自由教育が花開きます。ところがその勢いは戦争遂行のために頓挫します。

戦後の新教育の実施では音読が禁止され、話し合い学習が多用されるようになります。1951年には学習指導要領試案ができ、「聞くことの能力」とともに初めて「話すことの能力」が記載され、学年ごとの習得目標も示されました。しかし1950年代半ばから、教育界の保守的な風潮のなかで教師主導の理解型の教育が復活し[※3]、話すことを重視する教育は「学力」の低下を招く懸念があるという理由で軽視されていきます。

さらに1968年の学習指導要領改訂では、小学校において読み書き能力を充実させるために「話す・聞く」がよりいっそう軽視されます。当時、日本国語教育学会会長で話し言葉の重要性を訴えていた西尾実氏が、この学習指導要領の報告の場で演壇ににじり寄って抗議したという記述が残っています[※4]。1977年の改訂から始まり期待された通称「ゆとり教育」のなかで、話す力につながる教育が復興を遂げるも、やはり学力の低下をたたかれて頓挫しました。

■日本人の学力は「明らかに無駄になっている」

これらの歴史を振り返ると、話す力の育成に通じうる取り組みがなかなか継続せず批判される背景にあるものが見えてきます。それは学科の点数ばかりを重視する「学力」への執着です。しかしこの学力主義はそれに見合った成果を残せているのでしょうか?

日本は、第1章で言及した子どもたちの学習到達度もさることながら、成人の学力も読解力、数的思考力ともに世界一の水準です。

しかしながら、この日本人のスキルの高さはあいにく経済の活力を生み出しておらず、経済格差を縮めることにも役立っていないという残念な結果になっています。この状況を受けて、教育社会学者である本田由紀教授は「日本の人々の著しく高い一般的スキルは、明らかに無駄になっている」と説きます[※5]。

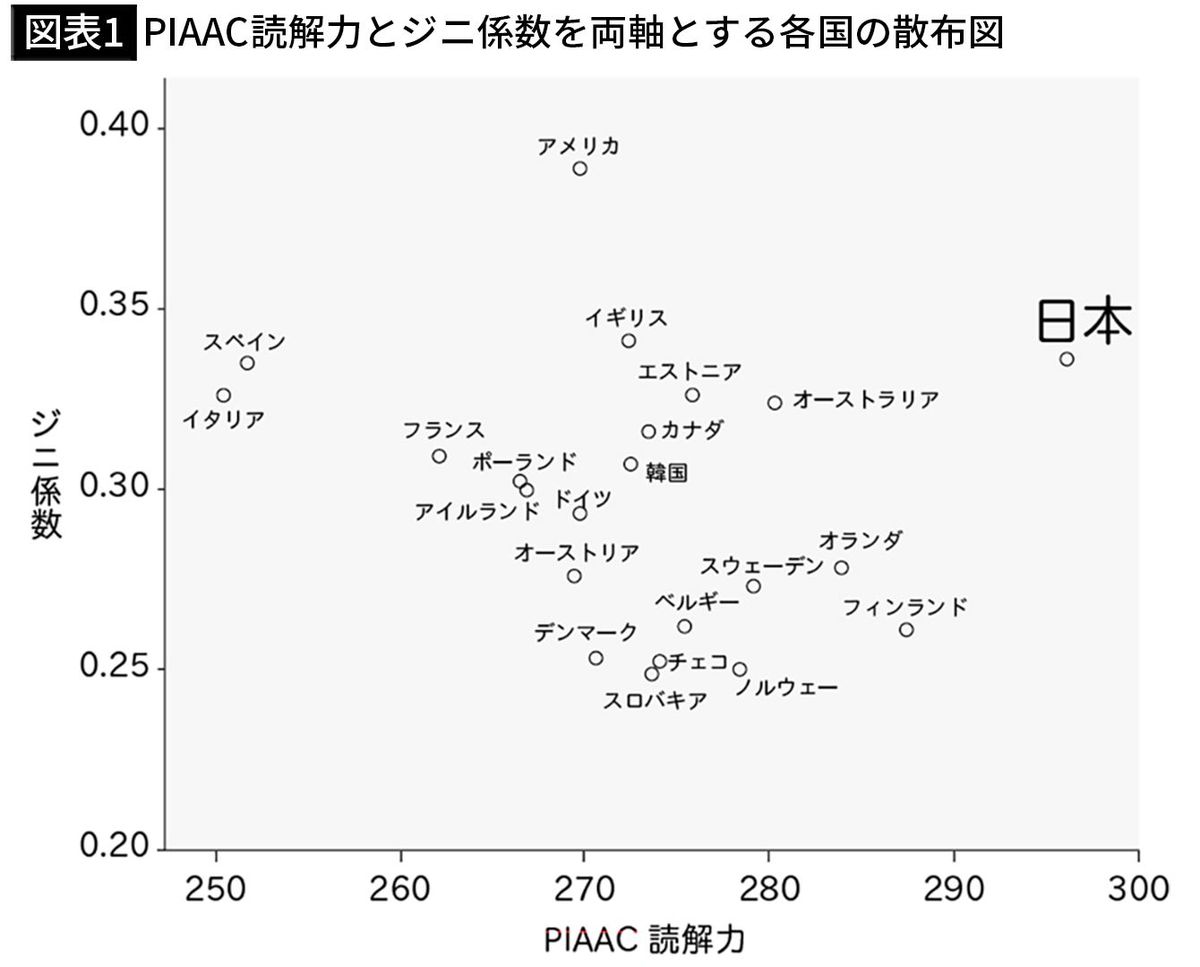

図表1のグラフは、横軸にPIAAC(国際成人力調査)の読解力スコアを、縦軸に所得格差を示す「ジニ係数」を置いたものです[※6]。これは値が大きいほど不平等の度合いが高いことを示しています。基本的には、読解力の平均値が高い国ほどジニ係数は低くグラフは右下がりになっていますが、そのなかで日本は、読解力が高いにもかかわらずジニ係数が高いという外れ値にあることがわかります。つまり、読解力の高さが経済格差の緩和につながっていないのです。

■偏差値や入試結果に支えられた「学力への執着」

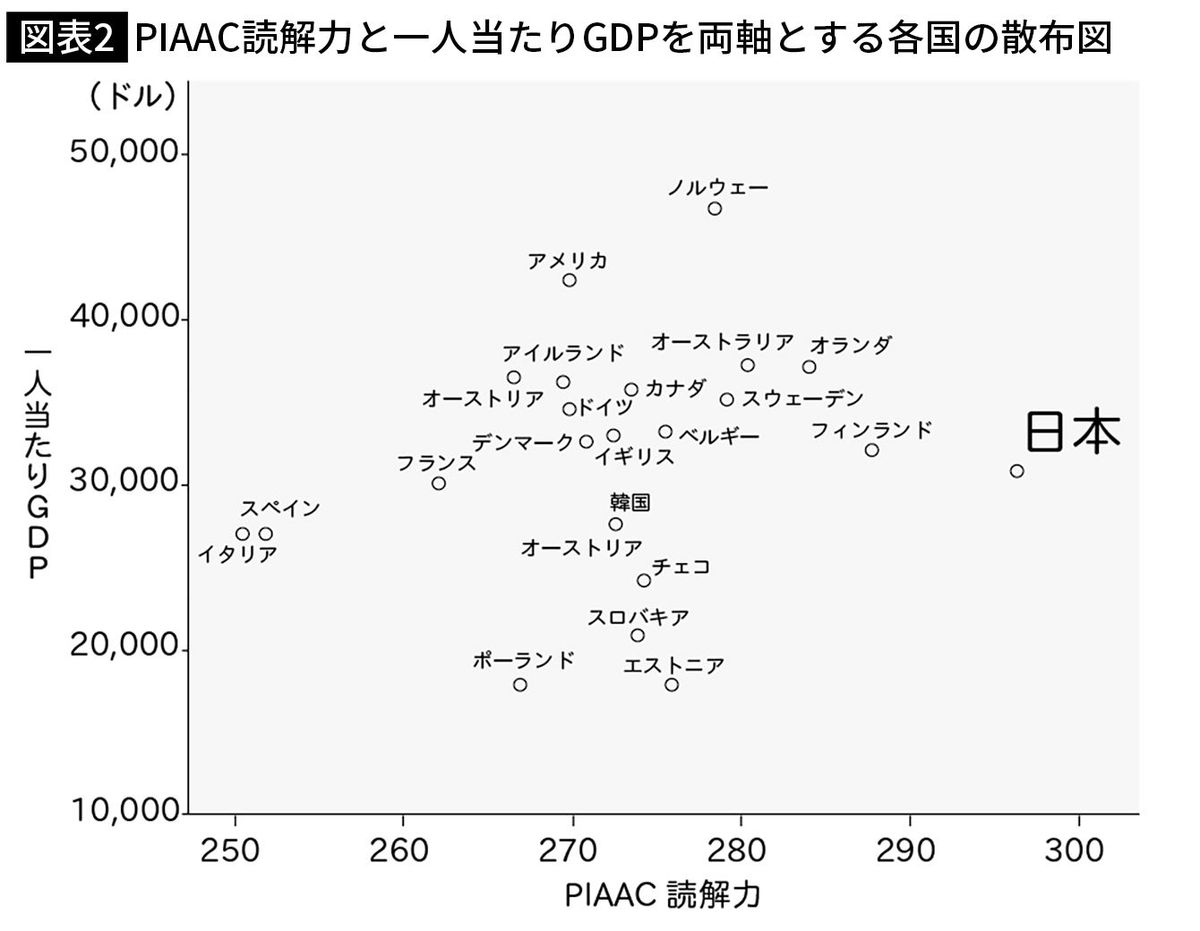

縦軸に「一人当たりGDP」を置いている図表2でも、日本は読解力がトップであるにもかかわらず、一人当たりGDPは多くの国よりも低い状況が見て取れます[※7]。

全国的に小学6年生と中学3年生を対象におこなわれる学力テストは、先生方にとって「良い成績を残さねば」というプレッシャーになっています。また、学校の偏差値や国公立大学に受かった人数のような入試結果は、あたかも学校にとっての最大の評価基準であるかのようにみなされています。これらの要因によって、「学力」への執着は「支えられている」ように私には思えます。そもそも「偏差値」という概念は日本特有のものであるという話は、海外の教員と話していて驚くことのひとつです。

このような風潮を思えば、「子どもの話す力を鍛える暇があったら、ひとつでも多くの公式を覚えさせるほうが得策」という声が先生方からあがるのも不思議ではありません。

■世界的に見ても低い日本の教育予算

ここまで語ってきたような教育政策上の課題に気づいた現場の先生方が「なんとかしたい」と思ったとしても、なかなか改善策を打てない現状があります。その原因は「教育予算の不足」です。

日本の公的な教育予算は世界的に見ても非常に低いです。初等教育から高等教育までの公的支出がGDPに占める割合を見ると、2016年の日本は2.9%であり、比較可能な35カ国中で最下位です。OECD諸国の平均4.0%や、EU23カ国の平均3.9%と比べると非常に低いことがわかります。ちなみにトップのノルウェーは6.3%で、フィンランドの5.4%、ベルギーの5.3%と続きます[※8]。

ただでさえ少ない教育予算は市区町村によって格差もあります。公立学校の教育予算の出どころは、高校は都道府県から、小中学校は市区町村からで、どちらも自治体が財源になっています。そのため、それぞれの自治体の財政状況、子育て・教育への注力度合い、子どもの人口などにより、振り分けられる教育予算に大きな開きがあるのです。

■江戸川区の一人当たりの教育予算は千代田区の3分の1

たとえば同じ23区内でも、子どもの数が少ない千代田区では、令和元年度には児童・生徒一人当たり約53万円の予算が使えています。一方で人口流入が激しい江戸川区ではその額が約17万円と、千代田区の3分の1以下の金額となっているのです[※9](図表3)。

それでは企業や個人の寄付があるかといえば、公教育に対する寄付の仕組みはなかなかありません。

予算が潤沢にあれば、必要と思われる施策をおこなったり、外部リソースを導入したりする原資になります。しかしそうでない場合は、そのような取り組みは先生方の意欲や時間外労働に依存することになります。ところが後述するとおり、すでに疲弊しきっている先生方にとってそれは現実的ではない状況なのです。学校内に人手が足りないからといって、予算がなければ学校外の資源に頼ることも当然難しくなります。

注

※1 佐藤淑子『イギリスのいい子 日本のいい子 自己主張とがまんの教育学』中央公論新社、2001年

※2 今井康夫『アメリカ人と日本人 教科書が語る「強い個人」と「やさしい一員」』創流出版、1990年

※3 増田信一『音声言語教育実践史研究』学芸図書、1999年

※4 同上

※5 本田由紀『教育は何を評価してきたのか』岩波書店、2020年

※6 本田由紀「教育と労働の関係をめぐる社会間の差異─『資本主義の多様性』論に基づく考察と検証─」『「教育学研究」第83巻 第2号』2016年6月

※7 同上

※8 経済協力開発機構(OECD)『図表でみる教育 OECDインディケータ(2019年版)』矢倉美登里・伊藤理子・稲田智子・坂本千佳子・田淵健太・松尾恵子・元村まゆ訳、明石書店、2019年

※9 千代田区「児童・生徒一人あたりの小・中学校費決算額23区比較(令和元年度決算)」「区民生活を支えるために重点的に取り組む施策」2021年

----------

アルバ・エデュ代表理事、プレゼンアドバイザー

東京大学法学部卒業。日本興業銀行(現みずほ銀行)にて国際事業や審査に従事後、独立し海外投資家や日系企業の情報発信を支援して今日に至る。2014年、子どもの「話す力」の向上を目指すアルバ・エデュを設立し、13の自治体にカリキュラムを導入。受講者数は教員含め5万7000人を超え、認知・非認知能力の向上を実証。金沢市学校教育モデル構築会議委員、NRS社外取締役。二男一女の母。著書に『すべての子どもに「話す力」を 1人ひとりの未来をひらく「イイタイコト」の見つけ方』(英治出版)、監修書に『99%の小学生は気づいていない!? 思いを伝える「話す力」』(Z会)など。

----------

(アルバ・エデュ代表理事、プレゼンアドバイザー 竹内 明日香)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

毎日午後は探究学習「シブヤ未来科」がスタート! 教科の時間1割減、カリキュラムや受験への影響は?

オールアバウト / 2024年10月16日 7時50分

-

東大の入試問題を見れば「頭のいい子」の条件がわかる…名門進学校の教諭が最も重視する"学力以外"の能力

プレジデントオンライン / 2024年10月13日 9時15分

-

「子どもたちの夢がメタバースで動き出す!」アルバ・エデュ×印刷博物館、子ども第三の居場所の児童作品を展示公開

@Press / 2024年10月11日 10時0分

-

「子どもの近視は遺伝する」というのは本当なのか わが子の目や体にとって本当によい環境とは

東洋経済オンライン / 2024年10月11日 7時25分

-

名門校教師語る「国語が苦手だと全科目伸び悩む」 論理的な思考を身に付けるにはどうするか

東洋経済オンライン / 2024年9月21日 17時0分

ランキング

-

1ワークマンとGUの「2000円台パンプス」を徹底比較!1時間履いて歩いてみると違いは歴然

女子SPA! / 2024年10月19日 15時46分

-

2「びっくりドンキー」モーニング“おかわり無料”コーヒー 本格的でおいしい“納得のワケ”と低価格の“秘訣”

オトナンサー / 2024年10月19日 7時10分

-

3『ワイドナショー』出演で批判殺到の31歳人気俳優、“政治的発言”を巡るバッシングに違和感の理由

女子SPA! / 2024年10月17日 8時45分

-

4フライト中に泥酔する「迷惑老人客」。トイレに行ったと思ったら、女性の悲鳴が…

日刊SPA! / 2024年10月19日 15時52分

-

5牛丼チェーン「深夜料金」に不満の声が続出する訳 外食チェーンのインフラ化に我々は慣れてしまった

東洋経済オンライン / 2024年10月12日 9時40分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください