光源氏のモデルは藤原道長ではなくその父だった可能性…父・兼家の恋愛は妻の日記によって暴露されていた

プレジデントオンライン / 2024年1月21日 6時15分

※本稿は、木村朗子『紫式部と男たち』(文春新書)の一部を再編集したものです。

■通説では光源氏イコール藤原道長と思われているが……

光源氏のモデルには、紫式部に『源氏物語』を書かせたパトロンたる藤原道長の名もあがっている。たしかに道長の栄華は晩年の光源氏像を思わせる。しかし政界における道長の道程は終始、順風満帆だったのであり、左遷されて帰還したなどという後ろ暗い過去はなかった。左遷されたという意味では、むしろ道長に排斥されて大宰府に送られた中宮定子(ちゅうぐうていし)の兄、藤原伊周(これちか)像が光源氏に近い。しかし伊周はのちに政界に復帰はするが華々しく成功することはなかった。

その意味で、光源氏像にもっとも似ている人生を送ったのは、道長ではなくて、道長の父、兼家(かねいえ)のほうである。藤原兼家(929〜990)は、藤原師輔(もろすけ)(908〜960)の三男で、同母兄に、長男伊尹(これただ)(924〜972)、次男兼通(かねみち)(925〜977)がいる。同母姉に村上天皇に入内した中宮安子(あんし)(927〜964)がおり、安子は冷泉天皇、為平親王、円融天皇の母となり、外祖父(がいそふ)として父親の師輔は政界に君臨した。

■道長の父・兼家は藤原摂関家の三男だが次男よりも出世

師輔が52歳で亡くなると、長男の伊尹が父を継ぎ、太政(だじょう)大臣にまでのぼった。ところが伊尹が49歳で亡くなると、その後継に兼家の名があがるのである。兄弟の順でいえば兼通が継ぐのが順当だが、兼家のほうが先に出世していたのである。

『大鏡(おおかがみ)』によると安和の変の起きた安和2(969)年の正月の昇進で兼家はすでに中納言(ちゅうなごん)にのぼっていたのに対し、兼通は宰相(さいしょう)(参議(さんぎ))にすぎなかった。兼通の息子が源高明の娘に婿人りしていることもあって源高明排斥の煽(あお)りを食らっていたのだろうか。そもそも父親の師輔が源高明を娘の婿として迎えていたのだから兼通が高明と関係を持つのは不思議なことではなかった。師輔の死後に形勢が一変したのであろう。

ところが天禄(てんろく)2(972)年に摂政(せっしょう)、太政大臣の伊尹が亡くなると兼通は起死回生の一手にでて、関白(かんぱく)となり、ひとっとびに内大臣(ないだいじん)にのぼるのである。『大鏡』は兼通らの妹で円融大皇の母であった安子に「関白は年上の兄からつかせ、まちがってもそれを破るな」(関白をば、次第のままにせさせたまへ。ゆめゆめ違(たが)へさせたまふな)と書かせ、それをお守りのように首からかけて年来持ち歩いていたのだと書く。天延(てんえん)2(974)年、兼通は安子の遺言どおりに太政大臣にのぼり関白として実権を手にした。

■兄の死後、中央政権に返り咲いた兼家が光源氏と重なる

さらに貞元(じょうげん)2(977)年に兼通が病いに倒れ、関白と太政大臣を辞するにあたっては、兼家の勢力を封じるために右大将(うだいしょう)をとりあげ、治部卿(じぶきょう)に左遷している。『栄花(えいが)物語』によると、貞元2年10月11日に兼通は、兼家から右大将をとりあげ済時(なりとき)を右大将とし、治部卿としたとある。

歴代の任官の記録をまとめた『公卿補任(くぎょうぶにん)』によれば、『大鏡』には治部卿とあるが、兼家がそのとき任じられたのは民部卿(みんぶきょう)だと記されている。地方のインフラ整備や徴悦の役目をする民部省より雅楽寮(うたりょう)などが付属する治部省のほうがいかにも出世コースからははずれた閑職という感じがする。兼通は関白に、いとこの頼忠(よりただ)をつかせて兼家の出世の道を封じた。

ところが兼通の死後には、形勢が一変し、翌年貞元3(978)年の除目(じもく)で、兼家は右大臣に任ぜられる。つまり兼家は、一度左遷されたのち、一気に右大臣となり、その後、太政大臣にまでのぼったのである。その意味で、光源氏が須磨に蟄居したのちに政界に返り咲いた姿によく似た経緯をたどっているといえる。

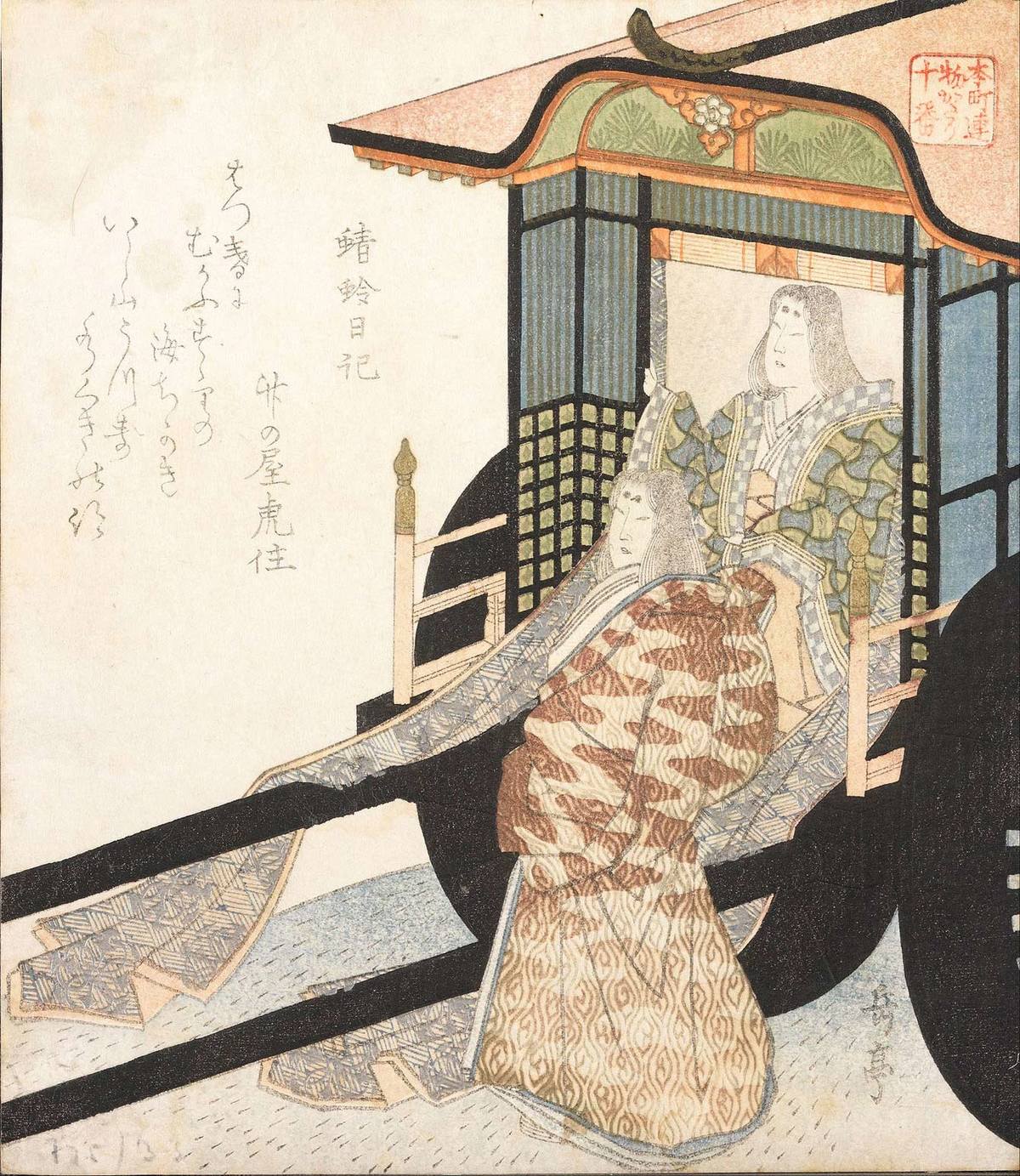

■兼家の妻による『蜻蛉日記』が『源氏物語』を生んだ

文学史を振り返ってみたときに藤原兼家の妻のひとりが書いたとされる『蜻蛉日記(かげろうにっき)』の存在はまことに大きい。おそらく『蜻蛉日記』が存在しなければ、『源氏物語』も生まれてはこなかっただろう。『蜻蛉日記』は物語の主題を一新させる力となったのである。それほどに影響力の強い『蜻蛉日記』の主要登場人物は兼家である。

『蜻蛉日記』は、藤原兼家の何番目かの妻の作である。はじめは熱心な求婚者だった兼家が、やがて関係に飽きたりなくなって、次々に新しい通いどころとなる女たちをみつけていくさまが、待つ女の側から恨みたっぷりに描かれている。作者は藤原道綱母(みちつなのはは)と呼ばれていて、生年はおろか名前さえもわかっていないのだが、兼家との間に息子をもうけている。正妻腹の子ではない道綱にとっては『蜻蛉日記』があることで、兼家の嫡出子(ちゃくしゅつし)としての存在を世に知らしめることができた。

『蜻蛉日記』は、冒頭に、世にある恋愛物語などそらごとばかり、一流の貴公子と婚姻するというのはどういうものなのか、そのほんとうのところを書くと宣言してはじまる。

■『蜻蛉日記』は一夫多妻制度のシビアな現実を暴露した

どうやら『蜻蛉日記』が出るまで、大人の女の人生のリアルを描いたものはなかったようなのである。だから『蜻蛉日記』は、王子様と結婚するっていうおとぎ話があるけど、結婚したらどうなるの? というその先が知りたかったら読んでみてね、という序をつけて、女の現実をはじめて書いた。要するに、一夫多妻の婚姻をした女のほんとうの姿をお見せしますというていで、兼家とのやりとりをつづるのである。それは王子様と結婚したらハッピーエンドという子どもだましのおとぎ話とはちがって、女の人生を描く本格小説だった。

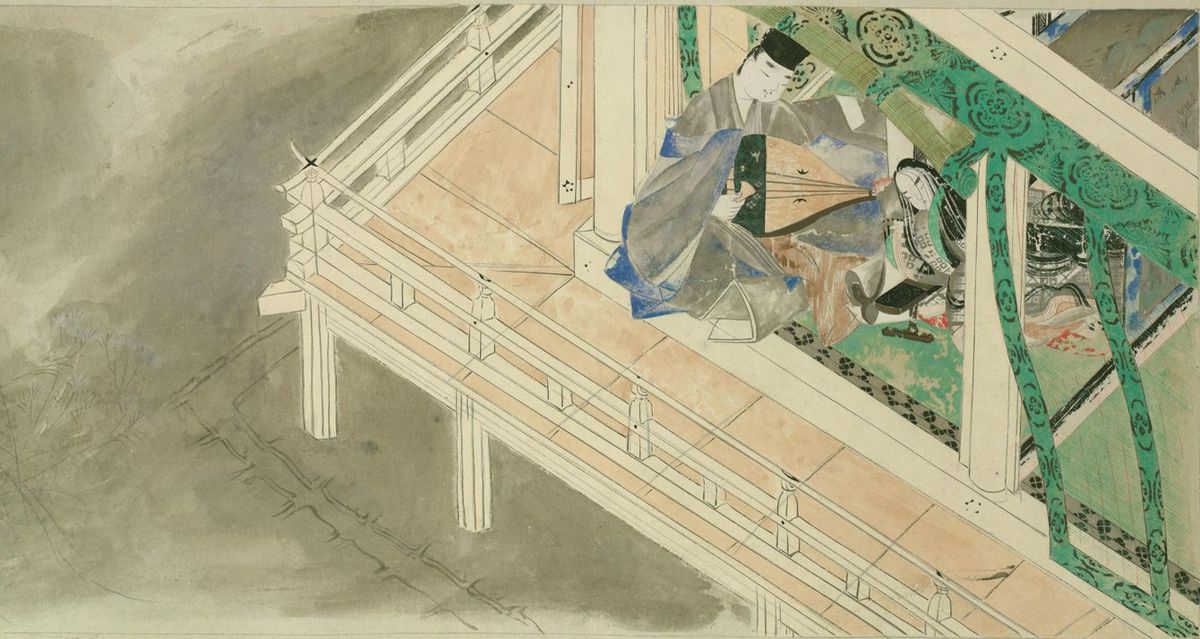

『蜻蛉日記』が本格小説の走りとして存在したからこそ、『源氏物語』が書かれるわけである。『源氏物語』は光源氏のようななんでもできるスーパーヒーローを主人公とする物語でありながら、大人の女の読み手が満足できる家庭小説でもある。シンデレラなら光源氏のような世にも美しい貴公子と結ばれて物語は終わる。しかし現実にはときめきを失った夫婦の長い人生が続く。『源氏物語』が描くのはまさにシンデレラストーリーのその先の物語である。

同時に『源氏物語」は一条天皇、そして道長をはじめとして大人の男性読者にも広く読まれていたのだが、それは『源氏物語』が男性読者をうならせる政治小説でもあったからである。

■『蜻蛉日記』で描かれたリアルな関白・兼家像

では実際に『蜻蛉日記』にはどのようなことが書かれていたのかをみていこう。兼家が作者に求婚してきたのは、いまだ兼家の父親、師輔も存命のときのこと。兼家は若いながらも右兵衛佐(うひょうえのすけ)についていた。兼家が作者にアプローチしてきた背景には、すでにして作者の歌人としての名声が高かったことが考えられるだろう。

物語は兼家が作者に求婚の歌を送ってよこしたところからはじまる。求婚の恋文というのは紙から筆跡からこったものを送ってくるものだが、兼家は悪筆で雑な感じで歌をよこしたとある。歌も率直な詠みぶりである。

ほととぎすの声をうわさにきくばかりではせつないことです。直接お会いして語らいたいと思う心があるのです、という歌。ほととぎすは『古今和歌集』の夏歌に多く採られているように、夏の訪れを告げる鳥である。おそらくそのときの季節に合っていたのだと思うが、あまりにありきたりだ。ところが『蜻蛉日記』は、文章に工夫をこらして、兼家の歌を意味のあるものにひきたててみせてやっているのだ。兼家の歌がやってきたとする文章は次のようにある。

■兼家の女性へのアプローチはありきたりで雑だった

年頃になった作者のもとにはさまざまな男たちから求愛の手紙がやってきている。実らずに終わったやりとりはおいて、「柏木の木高きわたりより」歌がきた、と書く。

柏木は、『源氏物語』でも頭中将(とうのちゅうじょう)の長男の呼称として出てくるが、この人が柏木と呼ばれるのは彼が衛門督(えもんのかみ)の役職についていたからである。柏木は歌ことばなどでは衛門府をさすとされている。

『蜻蛉日記』の作者は、役職から兼家を想起させる「柏木」を引きながら、同時に樹木のイメージと兼家の家柄の高さをかけて、「木高きわたり」といっているわけである。このようにいうことで、木々のあいだをとびまわるほととぎすの姿にうまく接続するようになる。

兼家のどちらかというと無骨な歌が、『蜻蛉日記』の作者のこうした作為によってなかなか興(きょう)のあるものにみえてくるようなしかけとなっているのである。作者はあきらかに『蜻蛉日記』の最初に登場する兼家の歌を粋なものにみせて、兼家をいわば持ち上げているのである。この歌に対する作者の返歌も彼の詠みぶりに合わせてシンプルだ。

あなたが語らいたいと思うような人はこの里にはいないので、ほととぎすの鳴き声を甲斐なくたてつづけないでくださいませ、という歌。あなたがお相手にしたいような女などはここにはいませんよという拒絶は、和歌のやりとりの一種のマナーである。反発されてこそ、男はさらに言葉を返すことができるからである。

■貴公子と男女の仲になった後はどうすればいいのかを指南

そこからは、『蜻蛉日記』の作者は女房に代作させて、自分では返歌しないまま、送られ続けた兼家の求愛の歌が四首並ぶ。やがて作者自らが返歌した二組の歌に続いて、「などいふまめ文、通ひ通ひて、いかなるあしたにかありけむ」とあって、物語で男女の仲となったことを示す常套表現である「いったいどうしたことでしょう」風のことばが入って次のやりとりが掲げられる。

思ふことおほゐの川の夕ぐれは心にもあらずなかれこそすれ

夕暮れが流れてやってくるのを待つほどに恋しさゆえの涙が大堰(おおい)川になるほど流れているという大袈裟(おおげさ)な兼家の歌に、物思いの多い/大堰川の夕暮れは心にもあらず泣けてくるのですと返歌している。兼家の歌にある夕暮れ、流れ、大堰川などのことばをすべて引き受けて息のあった返歌をしているのがわかる。

『蜻蛉日記』は、兼家と作者の婚儀の顚末(てんまつ)を書いているようでいて、実際には高級官僚との恋愛の作法を手ほどきしてみせているものだともいえる。求婚の歌にどんなふうに答えたらいいのか。結婚の儀式のあとの贈答はどんなニュアンスでやりとりしたらいいのか。『蜻蛉日記』は、そんな恋愛、結婚のノウハウを教えてくれる教科書でもあった。それゆえにこそ当時の女たちに読み継がれていたのだろう。

----------

日本文学研究者

津田塾大学学芸学部多文化・国際協力学科教授。東京大学大学院総合研究科言語情報科学専攻博士課程修了。著書に『女子大で『源氏物語』を読む 古典を自由に読む方法』(青土社)、『女たちの平安宮廷 『栄花物語』によむ権力と性』(講談社選書メチエ)など。

----------

(日本文学研究者 木村 朗子)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

花山院を襲った「道長の甥たち」2人の異なる運命 呪詛疑われた伊周と、大宰府に向かった隆家

東洋経済オンライン / 2024年8月11日 10時0分

-

平安時代も令和のSNSと一緒⁉ キラキラした「映える部分だけ見せる派」と、リアルな自分として「闇もさらけ出す派」がいた【NHK大河『光る君へ』#30】

OTONA SALONE / 2024年8月5日 18時0分

-

清少納言は「偉そうで利口ぶった風流気取り」…紫式部がライバルを異常なまでに非難した政治的意図

プレジデントオンライン / 2024年8月4日 19時15分

-

『光る君へ』そして『源氏物語』…貴族衣装の色から伝わる人物像とは?

オールアバウト / 2024年8月3日 20時15分

-

紫式部「源氏物語誕生」裏にある"まさかの悲劇" 2歳の子を育てる紫式部を襲った突然の出来事

東洋経済オンライン / 2024年7月28日 8時0分

ランキング

-

1地元住民も知らない? 都心にポツンと米爆撃機の残骸 「もっとPRすれば良いのに」

乗りものニュース / 2024年8月17日 19時12分

-

2夫婦だと思われたくありません… 妻が夫に対して「恥ずかしいと感じた瞬間」4つ

ananweb / 2024年8月17日 20時15分

-

3マツダ「アイコニックSP」市販化へ! リトラライト&ロータリーエンジン搭載「スポーツカー」は400万円前後であるべき? 価格にさまざまな意見も

くるまのニュース / 2024年8月17日 11時10分

-

4離婚後、養育費を支払わない男性たち その理由は…「親権が取れなかった」「子どもと会わせてくれない」

まいどなニュース / 2024年8月17日 20時20分

-

5注文住宅を建てた人が「後悔したこと」とは? 不動産専門家が教える! 間取りの「失敗ポイント」

ananweb / 2024年8月17日 19時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください